中國古代大數系統及啟示

李文林

(中國科學院數學與系統科學研究院,100190)

中國古代很早就有表示大數的名詞。《詩經》“豐年”篇有“萬億及秭”之說,“億”“秭”就是兩個大數名。毛萇注進一步解釋:“數萬至萬曰億,數億至萬曰秭。”就是說:“億”等于一萬萬,跟今天最常用的大數“億”一樣;“秭”等于一萬億,應該是由億逐次(十)進位而得。東漢應劭《風俗通義》在萬以上出現億、兆、經(京)、垓、秭、選、載、極等名,相鄰兩數皆從十進,即10億為兆,10兆為京,10京為垓,……依此類推。其中的“億”,按十進位原則等于十萬,與《詩經》毛注有別。而毛注“萬萬曰億”的萬進法在公元3世紀時被延用到億以上大數:西晉杜預注《春秋》就規定“萬萬曰億,萬億曰兆”;三國吳韋昭注《國語》則稱“萬萬兆曰垓”,是由兆萬進為京、京萬進為垓而來。因此,至公元3世紀,事實上已存在有十進和萬進兩種大數記數法。

南北朝時期,我國的大數記法有了進一步的發展,出現了以億、兆、京、垓、秭、壤、溝、澗、正、載十個字為基礎的大數名詞系統。這十個大數被稱為“十等”,按“等”之間的進位關系又確定有三種大數記數法:下數、中數和上數。下數以十為進,即秦漢以前通用的記法。中數“萬萬變之”,即萬萬進,首見于公元4世紀的數學著作《孫子算經》(該書中、下數并提)。上數“數窮則變”,即萬萬為億,億億為兆,兆兆為京……《數術記遺》①中始載。《數術記遺》總括了上、中、下三種大數記法,并認為“下數淺短,記事則不盡。上數宏廓,世不可用。故其傳業,惟以中數爾。”自此至宋元,數學家多沿用中數法。明代程大位的《算法統宗》中有“大數”一節,所述大數記法,仍為萬萬進中數法,只是在“載”之后又增添了“極”“恒河沙”“阿僧秪”“那由他”“不可思議”“無量數”等六個大數,這些新增名詞,顯然是從佛經借鑒而來。

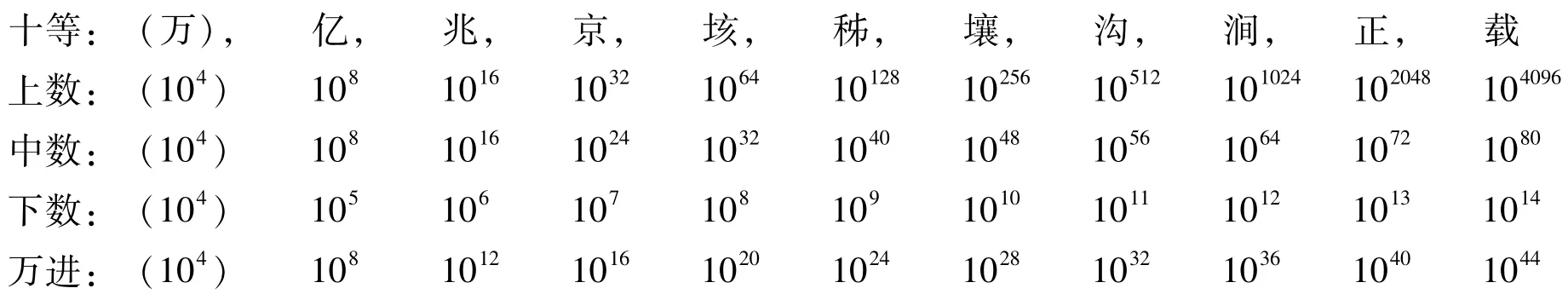

為了便于了解中國古代幾種主要大數記數法表達大數的功能,與現代科學記數法對照列表如下:

十等: (萬), 億, 兆, 京, 垓, 秭, 壤, 溝, 澗, 正, 載上數: (104) 108 1016 1032 1064 10128 10256 10512 101024 102048 104096中數: (104) 108 1016 1024 1032 1040 1048 1056 1064 1072 1080下數: (104) 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014萬進: (104) 108 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1036 1040 1044

在上列不同的系統中,同一個名稱表示的大數是不同的。例如“兆”,下數相當于百萬,中數就是萬萬億了,而在萬進制中則為萬億。這似乎易使人產生混亂的感覺(尤其當辭書釋意未說明該名詞屬哪一種大數系統時),其實是相對于不同的進制而言。總體觀之,中國古代有著嚴整有序的大數記數系統,并具有強大的表示大數的功能,僅以上表中的第三等數“京”為例,即使在中數系統中已表示1024,而在上數系統中則已達1032。

綜上關于中國古代大數系統之論述,感到對目前大數的定名有以下啟示。

一、中國古代大數記數系統是古代文化珍品,當前的大數定名可選擇、吸收其優良元素,古為今用。同時也應該認識到,科學計數法畢竟是最簡明有效的大數表達工具。無論創造再多的大數名詞,面對現代科技、經濟和生活中出現的越來越龐大的數字,也總會不敷應用。即便在已有的大數名稱中,孤立地拿出一個來,比如“澗”,人們也很難對其大小有具體的概念。在這方面,程大位的看法不無借鑒,他在《算法統宗》中陳列大數名稱后指出:“自京垓以后世之罕用,亦不可廢,始存之。”

二、關于采用哪一種進位系統的問題,筆者認為可以在中國沿用時間最長的萬萬進(中數系統)和萬進制中選擇。由前述可知,萬萬進的中數系統中,至“京”已能表示達1024量級的大數,而萬進系統中同一名稱僅表示1016。另一方面,由于清代以來比較普遍地采用了萬進系統,人們對其更為熟悉。因此二者各有利弊,可在充分討論、權衡的基礎上擇善而從。

三、關于“兆”字的麻煩。無論是選擇萬萬進的中數系統還是萬進系統,都將遇到與信息行業中“兆”字定義的沖突。眾所周知,隨著各種信息產品的流行,作為表示百萬的“兆”字已深入千家萬戶,如果改稱“百萬”或其他的字,人們會感到很不習慣從而造成某種程度的混亂。但反過來,如果根據“百萬為兆”的原則來確定大數名稱系統,那么從《詩經》時代以來數千年人們習用的“萬萬為億”,就要變成“十萬為億”,十三億人就要說成一千三百億人或一百三十兆人,諸如此類,豈不要引起更大的混亂?因此筆者個人以為在目前的情況下,權宜之計是兩套系統暫時并存,但逐漸弱化表示百萬的“兆”。實際上,信息產品使用的“兆”,實質為字頭,而與其并列的其它字頭目前均是用外文字頭的漢語諧音字來表示之,如“吉”-G(Giga)、“太”-T(Tera),唯獨表示百萬的Mega使用了中國古代大數名“兆”。逐漸弱化“兆”,突出縮寫M,最終以一諧音字來替代,不失為一種過渡方案。

注釋

①傳本《數術記遺》卷首載:“漢徐岳撰,北周漢中郡守前司棣臣甄鸞注。”錢寶琮考證認為該書實乃甄鸞托名徐岳所作(《中國數學史》,科學出版社,1964)。徐岳,東漢末人,生平無考。甄鸞,生平亦不詳,既為北周(557—581)官吏,其活動時代當在公元6世紀。