對于宮頸糜爛及相關術語的探討

龔曉明

(中國醫學科學院北京協和醫院,北京 100730)

在中國,宮頸糜爛曾經是一個困擾了很多女性的疾病,去做體檢的婚后女性,有很大一部分會被診斷為宮頸糜爛。事實上宮頸糜爛并不是一種疾病,而是一種生理現象。曾經有人把“宮頸糜爛”翻譯為cervical erosion,但翻遍國外權威的婦產科教材,也找不到有關cervical erosion的診斷。在維基百科(wikipedia)上進行搜索,也會自動轉到 cervical ectropion(宮頸外翻)。那么,什么是宮頸糜爛呢?可能還需要從醫生的教育開始談起。作為中國醫學專業本科生的統編教材,在2008年之前的《婦產科學》中,宮頸糜爛一直是作為一個標準的疾病存在,甚至談到它的臨床表現、診斷和治療。婦產科大夫也據此把宮頸生理期出現的宮頸的柱狀上皮外翻當作是一種病理現象,進而加以診斷。在2008年出版的醫學專業本科生的第7版《婦產科學》前言中明確表示:“要和國際接軌,重視知識更新……不斷更新臨床診斷治療標準。例如取消‘宮頸糜爛’病名,以‘宮頸柱狀上皮異位’生理現象取代。”所以從那個時候開始,國內是應該取消“宮頸糜爛”這一診斷的,但是由于不少醫師知識更新緩慢,哪怕是在本科生教材修訂這個診斷5年后的今天,仍然有很多醫師在診斷“宮頸糜爛”。

宮頸糜爛,說到底,實際上是過去對宮頸的一種正常表現的錯誤認識。那么,我們來看一下宮頸糜爛為什么過去被錯誤地認為是一種異常的疾病。

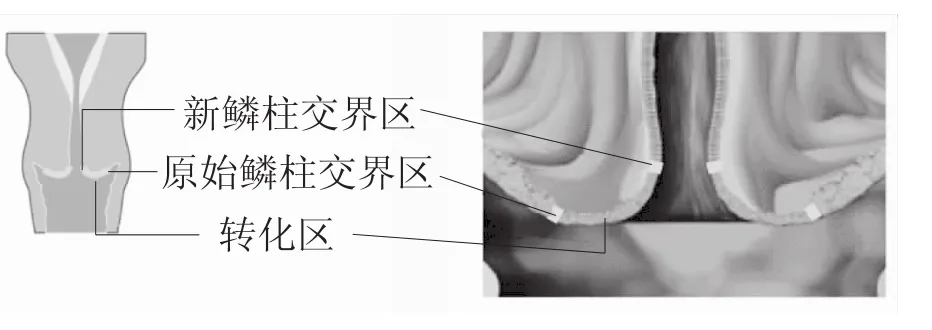

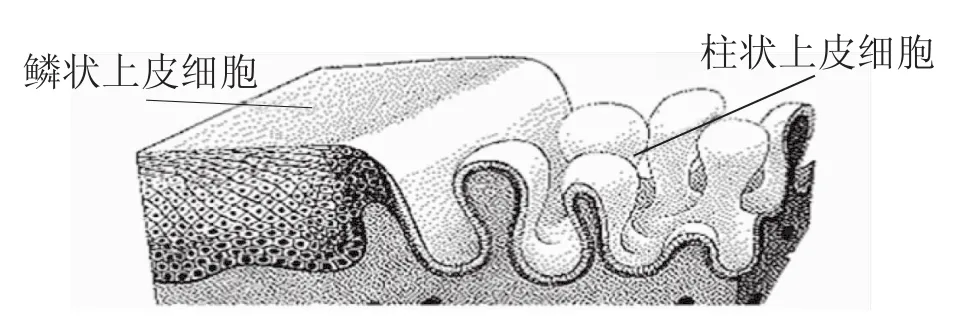

圖1是正常的人體子宮和陰道連接部位的冠狀切面圖,如果做婦科檢查,醫生能從陰道內看到的部分即是宮頸的外觀。在宮頸的部位,有兩種不同類型的細胞,如圖2所示,靠近陰道內的是鱗狀上皮細胞(squamous cell),而靠近子宮那個方向的是柱狀上皮細胞(columnar cell),兩種上皮在外觀上表現是不同的,在婦科檢查時所見到的宮頸外觀,中央的部分看起來有點像是“糜爛”的宮頸的部分,就是柱狀上皮覆蓋了以后的外觀,而外側相對比較光滑的宮頸,則是鱗狀上皮細胞覆蓋的宮頸的部位。柱狀上皮細胞和鱗狀上皮細胞是處在一個動態的平衡,有些類似打仗時的僵持區,這個區域在醫學上被命名為“鱗柱交界區”,也是宮頸癌的好發區域(宮頸癌和宮頸糜爛沒有必然的相關性,下文將進行闡述)。鱗柱交界區容易受雌激素的影響。女性在青春期之前,卵巢功能沒有完善,雌激素低下,柱狀上皮就靠內側些。來月經以后,柱狀上皮就受雌激素的影響,更多地朝外側發展,因此,在檢查的時候會發現,有更多的類似“糜爛”一樣的柱狀上皮在宮頸口。在絕經以后,女性雌激素水平下降,柱狀上皮又開始退回內方,這時候“糜爛”也就看不見了。所以,本質上來說,所謂的宮頸糜爛,實際上是柱狀上皮外翻(cervical ectropion)。

圖1 宮頸鱗柱交界和轉化區示意圖

圖2 宮頸組織學的結構

在過去的醫學教科書上,還有所謂的宮頸糜爛分度診斷,稱之為輕度、中度和重度,認為糜爛范圍的大小是判斷炎癥輕重程度的依據,面積小于1/3是輕度,1/3至2/3是中度,超過2/3是重度。如果根據前面提到的所謂“宮頸糜爛”的真正機制,就很好理解了,這其實就是受雌激素影響后柱狀上皮外翻的程度不同,不管輕度、中度、重度,都是正常的生理現象,不需要進行任何的治療,也不會對生育造成影響。現在上網查詢到諸多治療宮頸糜爛的方法,都是錯誤的。

作為一種正常的生理現象,宮頸糜爛沒有什么特殊的臨床表現。有些人可能會有接觸性出血的表現,但是只是宮頸的個體差異,就像有些人嚼點硬東西,牙齒或者嘴巴出點血,是可以理解的。這里需要提一下宮頸炎,如果有白帶增多、發黃、有異味的情況,這些是宮頸炎癥的表現,是在宮頸上出現感染后的癥狀。宮頸納囊和肥大,也是宮頸慢性炎癥的結果。對于有癥狀的宮頸炎,是需要進行治療的。

宮頸的定期檢查是必要的,但不是為了預防宮頸糜爛,是為了預防宮頸癌。宮頸癌的發生是和人乳頭狀瘤病毒(HPV)的感染有關,有些高危型HPV,在宮頸鱗柱交界區持續感染的時候,容易導致宮頸轉換區的細胞發生惡變,導致癌前病變和宮頸癌。自從有了宮頸刮片以后,宮頸癌死亡率有了大幅度的下降,關鍵就是提前預防和治療。建議21歲以后有性生活的女性應該每年進行一次宮頸刮片的檢查,在30歲以后,可以聯合HPV進行檢查,如果連續3次HPV和宮頸刮片檢查都陰性,可以間隔時間延長到3年一次檢查,到65歲以后可以停止篩查。

如前所述,國內對于宮頸糜爛的觀念的改變是2008年以后正式寫入教材的,但是還有很多醫生沒有了解和學習這個新概念,還在診斷和治療宮頸糜爛。現在社會上不少不良醫院,用治療宮頸糜爛作為吸引病人來婦科門診的招牌,健康人去查十有八九會查出宮頸糜爛,緊接著就是上藥、輸液,甚至用LEEP(宮頸電熱圈環切)、激光等治療手段,導致治療費動輒上千上萬,成為典型的過度治療。我們希望有更多的公眾意識到這個問題,避免被過度治療。