東北地區(qū)客運專線凍脹融沉規(guī)律試驗研究

雷曉雨 隋孝民 李季宏 楊明雨 何淑玲

(鐵道第三勘察設計院集團有限公司,天津 300251)

路基工程是無砟軌道線路工程的主要組成部分,由散體材料組成的路基也是整個鐵路沉降控制中最薄弱的環(huán)節(jié)。作為沉降變形控制十分嚴格的土工結構物,控制變形是路基工程的關鍵,是軌道變形的主要來源[1]。在我國,無論西北還是東北的季節(jié)凍土地區(qū),由于路基經受周期性凍融循環(huán)作用,鐵路路基的凍害都比較普遍。凍害除了直接引起路基面變形外,還造成土體強度的弱化,導致路基產生不均勻變形,破壞軌道的平順性,線路養(yǎng)護維修工作量十分繁重,并對安全行車帶來了嚴重影響[2]。在凍脹區(qū),路基變形也就成了鐵路能否實現(xiàn)高速、平穩(wěn)、安全行車最為關鍵的環(huán)節(jié)之一。這就需要通過試驗研究凍脹和融沉的產生發(fā)展規(guī)律,采取綜合防治技術,最大限度的降低凍脹和融沉產生的危害。

1 線路及路基設計概況

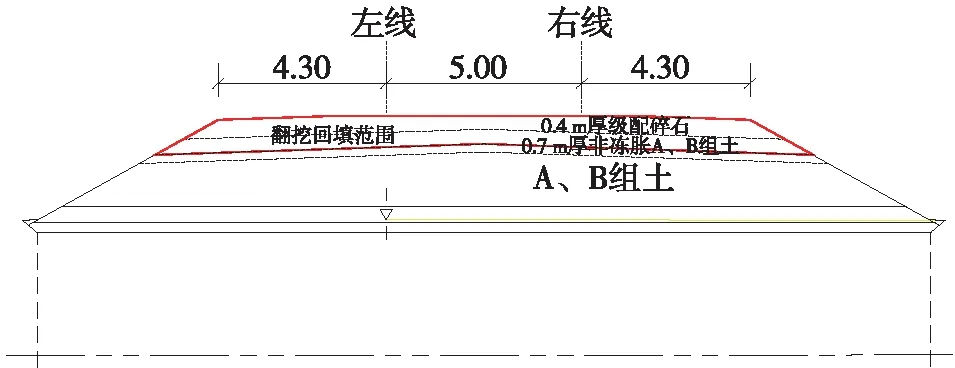

本客運專線位于東北地區(qū),設計速度350 km/h,采用Ⅲ型無砟軌道結構。當?shù)啬昶骄鶜鉁?.5 ℃, 最冷月平均氣溫-8.9 ℃, 極端最高氣溫38.3 ℃, 極端最低氣溫-27.8 ℃, 土壤最大凍結深度1.09 m,無砟軌道路基標準斷面如圖1所示。

根據(jù)規(guī)范要求[3],路基基床表層厚度為0.4 m,采

用級配碎石填筑,要求細顆粒含量不大于5%;基床表層以下最大凍結深度范圍內填筑A、B組土,要求細顆粒含量小于10%。

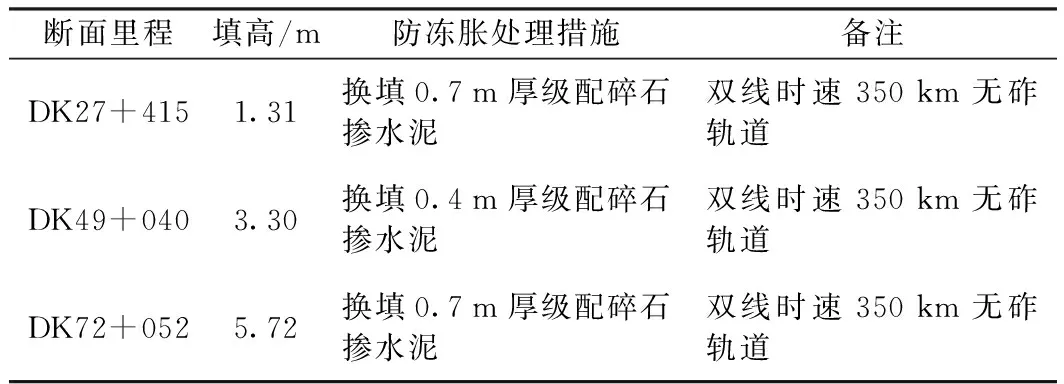

為減輕路基凍融帶來的不良影響,采取無砟軌道基床結構補強:無砟軌道路基采用基床上部范圍內翻挖后,利用級配碎石摻水泥回填的措施,換填深度分為0.4 m和0.7 m兩種形式。如圖2所示。

圖2 一般路堤翻挖回填示意(單位:m)

觀測斷面的選取結合全線路基類型、現(xiàn)場施工情況、凍結深度、試驗條件等綜合考慮,采用一般路堤和低路堤兩種不同工點類型進行觀測,具體斷面里程如表1所示。

表1 觀測斷面里程

2 觀測內容及元器件布置

自動監(jiān)測是近年來新興的一種監(jiān)測方法。該方法能夠全天侯、實時、自動化監(jiān)測及報警,能夠遠程控制和數(shù)據(jù)處理。該方法適應于常規(guī)監(jiān)測方法無法監(jiān)測或監(jiān)測困難的地段,例如過渡段和路基凍脹病害段落等。

2.1 觀測內容

(1)地溫觀測

在各試驗斷面不同位置和深度布置地溫觀測點,以觀測路基填料和原地面季節(jié)凍土的地溫,目的是掌握地溫分布和變化情況以及季節(jié)凍土最大凍深的位置和隨時間變化情況,分析凍害的發(fā)展演變過程與地溫變化的相關關系及特征。

(2)凍脹定點變形觀測

定點式測試路基范圍內各層凍脹量,研究負溫作用下路基凍脹變形規(guī)律。

(3)氣象觀測

測試線路沿線氣溫變化情況。

(4)地下水位監(jiān)測

測試路基地下水位變幅情況。

2.2 元器件布置

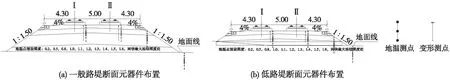

每個觀測斷面在一側護肩下,左、右線底座板外緣下,路基坡腳處布設觀測元器件,具體埋設位置見圖3。

(1)地溫監(jiān)測

底座板邊緣地溫元件自路基級配碎石頂面以下0.2 m垂直向下布設至兩倍最大凍結深度處,每孔11~12個;護肩下地溫元件自護肩底面以下0.2 m垂直向下布設至兩倍最大凍結深度處,每孔11~12個;

圖3 觀測斷面元器件布置示意(單位:m)

路基坡腳處設一處地溫觀測點,與路基本體范圍內測試數(shù)據(jù)相比較。低路堤地段地溫元件若與混凝土板位置重疊,則可適當調整間距。

(2)定點凍脹變形監(jiān)測

底座板邊緣凍脹計自路基級配碎石頂面以下0.2 m布設,錨頭埋深:一般路堤地段2 m,低路堤地段混凝土板頂面深度。

3 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析

3.1 氣溫變化情況及分析

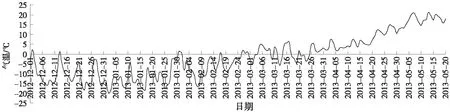

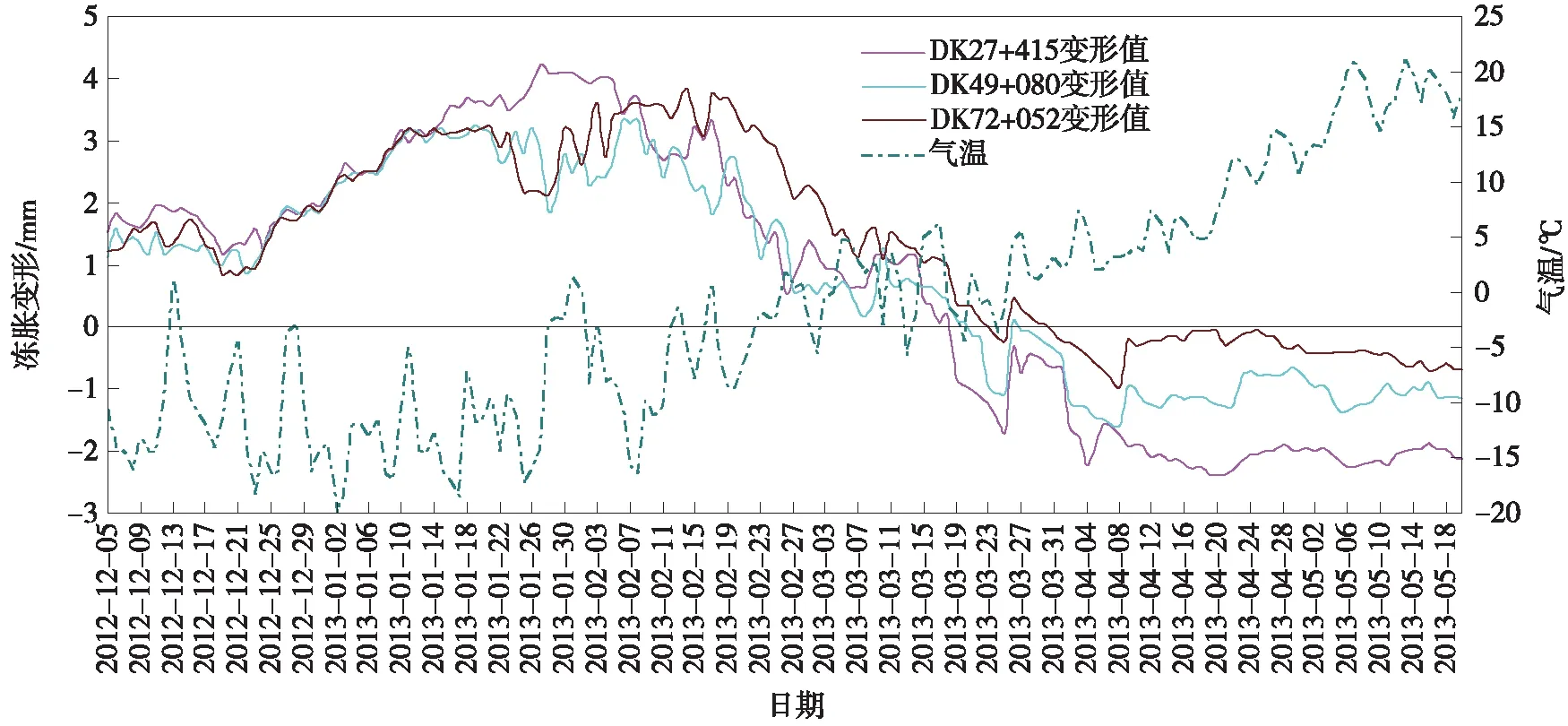

監(jiān)測初期到2月中旬,氣溫變化呈波動下降趨勢;2月中旬到5月20日氣溫變化呈波動上升趨勢,如圖4所示。

根據(jù)本地區(qū)2012年氣候公報,2012年,年平均降水量919 mm,比常年偏多4成;年平均氣溫7.7 ℃,比常年偏低0.8 ℃。冬季全省平均氣溫-9.6 ℃,比常年偏低1.8 ℃。總體來看,2012年為氣候條件偏差年景。觀測期間,冬季氣溫較常年偏低,凍脹變形表現(xiàn)突出,具有代表性。

3.2 凍脹、融沉監(jiān)測情況及規(guī)律分析

就目前的觀測數(shù)據(jù)(截止至2013年5月20日)而言,對于大部分的監(jiān)測斷面,凍脹(融沉)變形規(guī)律基本一致。自動觀測凍脹變形與氣溫隨時間變化曲線如圖5所示。

圖4 氣溫隨時間變化曲線

圖5 自動觀測凍脹變形與氣溫隨時間變化曲線

可見,凍脹變形初期發(fā)展過程中,隨著氣溫的上下變化而反復波動,波動范圍基本集中在1 mm內,波動規(guī)律與氣溫變化較為一致, 當夜間溫度較低時,土中孔隙水凍結形成冰晶或冰透鏡體,土顆粒孔隙被冰不斷充填中導致土體膨脹,產生凍脹變形,當白天溫度升高時,土中冰融化,土體中孔隙增加,發(fā)生融沉。

隨后隨著零度以下時間的持續(xù)增長,外界負溫不斷傳入路基本體內部,凍深逐漸增加,路基本體內孔隙水不斷凍結形成冰晶或冰透鏡體,水分補給充足時可形成不連續(xù)的層狀冰或條帶狀冰,土體不斷膨脹,凍脹變形增長速率較大。

后期凍脹變形趨于穩(wěn)定,隨著環(huán)境溫度降低,當無雨水補給,或地下水不再向上發(fā)生遷移時,上部土中冰透鏡體或冰層不再明顯發(fā)展,導致該階段凍脹變形增長減緩,速率減小。

1月26日~2月17日,氣溫在0 ℃上下浮動,變形值也隨氣溫上下波動。2月18日~3月23日,日平均氣溫進入0 ℃以上,凍脹變形開始下降,發(fā)生融沉,融沉變形反復波動,發(fā)展緩慢。2月19日~3月19日,氣溫小幅波動,總體呈上升趨勢,融沉隨溫度發(fā)展明顯,幅度在4~6.5 mm。3月20日~3月31日,隨著溫度的不斷攀升,融沉變形增長緩慢,最終趨于穩(wěn)定。4月1日左右,融沉基本結束,隨后路基變形發(fā)展不再明顯,后期略有提高,初步分析與地下水位升高有關。

3.3 凍深監(jiān)測情況及分析

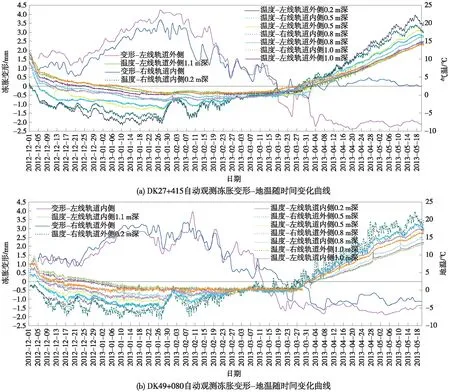

根據(jù)DK27+415、DK49+080、DK72+052三個斷面自動觀測凍脹變形—地溫隨時間變化曲線,結合自動觀測凍脹變形—氣溫隨時間變化曲線可知,凍結初期發(fā)展過程中,隨著氣溫的上下變化而反復波動,波動規(guī)律與氣溫變化較為一致。隨著零度以下時間的持續(xù)增長,1月中旬凍深逐漸增加,1.0 m深度地溫逐漸進入0 ℃以下, DK49+080觀測斷面凍脹變形達到最大值,1月底2月初,隨著零度以下時間的繼續(xù)增長,凍深達到最大值,接近或略超過設計凍深(1.10 m),DK27+415、DK72+052觀測斷面凍脹變形達到最大值。2月中旬以后氣溫回暖,日平均氣溫仍在0 ℃以下,凍深緩慢提升,凍脹變形顯著下降,進入融沉階段;3月中旬日平均氣溫達到正溫,各測點地溫開始全面進入正溫(如圖6所示)。

圖6 各觀測斷面凍脹變形與地溫隨時間變化曲線

依據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)初步分析:凍脹變形與凍結深度有一定聯(lián)系,但無明顯相關性,凍結深度與凍結變形前期有一定聯(lián)系,即凍深范圍內土中自由水凍結成冰,進入凍結后期,由于氣溫上下變動大,出現(xiàn)正溫,凍結深度與凍結變形均波動明顯,兩者無明顯相關性。

4 結論

依據(jù)各項監(jiān)測成果,對影響路基防凍脹的相關因素進行分析,總結凍脹、融沉規(guī)律。根據(jù)現(xiàn)階段研究成果,可初步得出以下結論:

凍脹變形隨外界環(huán)境溫度變化大致可分三個階段。初期為凍脹波動階段,凍脹變形反復波動;隨后,凍脹快速發(fā)展階段,凍脹變形快速增長;后期,凍脹變形穩(wěn)定階段,凍脹變形增長減緩,趨于平穩(wěn)。

融沉隨外界環(huán)境溫度變化也可分為三個階段。初期為融沉波動階段,這段時間持續(xù)較短,融沉變形反復波動,緩慢發(fā)展;隨著氣溫的繼續(xù)回升,融沉進入快速發(fā)展階段,融沉變形快速增長,這一階段是融沉發(fā)展最顯著、持續(xù)時間最長;后期,融沉變形進入穩(wěn)定發(fā)展階段,融沉變形增長緩慢,最終趨于穩(wěn)定。

凍結深度與凍脹前期有一定聯(lián)系,進入凍結后期,由于氣溫上下變動大,出現(xiàn)正溫,凍結深度與凍結變形均波動明顯,兩者無明顯相關性。

[1]袁偉.嚴寒地帶客運專線路基防凍脹施工技術季節(jié)凍土區(qū)鐵路路基變形監(jiān)測及凍害原因分析[J].山西建筑,2011(11):141-142

[2]田亞護,溫立光,劉建坤.季節(jié)凍土區(qū)鐵路路基變形監(jiān)測及凍害原因分析[J].鐵道建筑,2010(7):104-107

[3]中華人民共和國鐵道部. 新建時300~350 km 客運專線鐵路設計暫行規(guī)定(上、下)[S].北京:中國鐵道出版社,2004