《黑鏡》編劇反思網絡時代

于夫

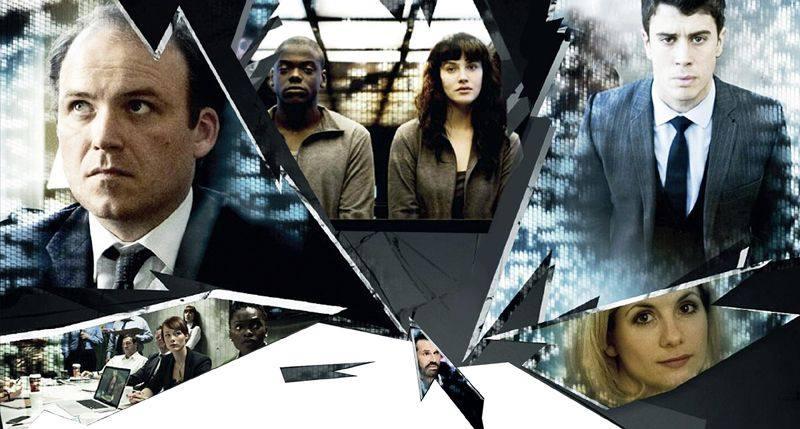

英國一位電視圈人士曾說過:“英國的電視劇偏愛謀殺和歷史,有時把兩者結合起來。”最近,卻有一部現代視角的英劇在全球風靡,它就是《黑鏡》。這個每季3集、每集60分鐘的系列短劇不僅用獨特的視角吸引了人們的眼球,更引發了大家的思考。

《黑境》取得巨大成功,編劇查理·布魯克功不可沒。

科技如毒品

《黑鏡》第一季第一集就充滿了令人震撼的荒誕劇情:英國首相在凌晨接到電話,得知受人愛戴的英國公主被綁架。綁匪放人的條件竟然是讓首相在當天下午4點與一頭豬做愛,并進行全球直播。首相及其辦公室在諸般嘗試后仍未能解救公主,只好就范。在此期間,包括電視、網站、微博等在內的媒體都在幫倒忙。最終,整個倫敦的人都圍在電視和電腦前忙著看“直播”,而公主其實早在最后期限到來前就被釋放了。之后,所有人得知,這場鬧劇是一位行為藝術家一手策劃的。他想表明這樣一個觀點:政府和公眾往往對重要事件視而不見,因為大家都在忙著“看屏幕”。

這集剛播出,英國媒體就紛紛稱贊它有創意和沖擊力。英國4頻道電視臺稱它是“微博時代扭曲的寓言”;《每日電訊報》則稱它是“對現代媒體大膽、震撼的黑色喜劇式研究。它的諷刺是如此大膽,讓我目瞪口呆和尖叫!”

《黑鏡》的后續幾集也沒有讓人失望——每集的導演、演員陣容、社會背景不同,但都對信息技術對人類生活的影響進行了深刻反思。其實《黑鏡》這個名字本身就有很強的暗示性,它反映了編劇布魯克對無孔不入的電子設備的批判。他對《衛報》說:“‘黑鏡指的是我們身邊無所不在、大大小小的屏幕,電視、電腦、手機……它們在待機狀態下呈現出一種冷冰冰、黑森森的樣子,就像一塊塊黑色的鏡子,讓人有一種隱隱的擔心:不知道它們會照射出什么樣的信息,是福還是禍!”

這種思考也來自布魯克對自己生活的解剖。“每天我睜眼后第一件事就是看微博,像癮君子一樣。有時我也捫心自問:這些東西對我究竟好不好?它們都不是誰強加給人類的,是我們自己樂不顛兒地擁抱了它們。但它們會把我們帶向何方?如果說科技是毒品——它的確讓人上癮,那它也會像毒品一樣讓人走向滅亡嗎?”對這個問題,布魯克的看法很悲觀:“在過去10年間,科技改變了我們生活的方方面面,而我們甚至無暇思考和質詢。我們對谷歌和蘋果頂禮膜拜,臉譜網甚至比父母還要了解我們。我們能訪問全球所有的資訊,但大腦只能處理不超過140字的微博。”從這個意義上來說,布魯克是在用《黑鏡》講述一個黑色預言,向人們發出警示。

靈感來自前輩

英國媒體評論,《黑鏡》似乎能看到《陰陽魔界》和《驚奇軼事》的影子。它們都是幾十年前的歐美電視劇,反映了人們對迅速變化世界的無所適從。

布魯克承認,自己的靈感在一定程度上來自《陰陽魔界》。“它的編劇塞爾林是一位出色的作家。他不喜歡作品被各級部門審查,于是想出了虛構場景的辦法。例如,如果他描寫發生在美國南部的種族主義,就得為了臺詞和電視臺吵架。但如果他將種族主義安排到一個半真實的世界里,就可以暢所欲言了。”

雖然借鑒了塞爾林的某些手法,但布魯克的《黑鏡》無疑有著自己的思想內核。他在接受采訪時說過:“在塞爾林的時代,人們關注的是原子彈、人權、麥卡錫主義、心理療法和太空競賽等;如今則是恐怖主義、經濟危機、媒體、隱私和我們與技術的關系等。我們唯一相似的,是始終伴隨著人類的不安感。”

《黑鏡》播出后,在許多國家受到了歡迎,中國觀眾的反響尤其強烈。豆瓣網用戶給這部電視劇打出了9.3分,比絕大多數美國電視劇都要高。有意思的是,中國觀眾的評論似乎比英國媒體的還要深刻。有人稱它是“當代世界的啟示錄,絕望卻深刻”;有人說它反映出“當人們不加選擇地擁抱科技卻忽視道德時,結果只能是災難”。

總是惹麻煩

布魯克說,他將《黑鏡》定位在“讓人感到高興和感到不舒服”之間。實際上,這位42歲的編劇之前很多作品都讓人感到在“高興和不舒服”之間。

1971年3月3日,布魯克出生在英國伯克希爾郡的雷丁市。高中畢業后,他進入威斯敏斯特大學,取得了媒體研究專業的文學學士學位。但他自稱沒有畢業,因為他的畢業論文是關于視頻游戲的,這并不是學校允許的可選題目。畢業后,他當過連環畫寫手和漫畫家,還為一家雜志寫游戲評論。那時,布魯克就表現出大膽的創作風格,有時難免出格。例如1998年2月,由于他創作的名為《殘忍動物園》的漫畫過于血腥暴力,被迫從英國許多地方下架。

從2000年起,布魯克開始給《衛報》寫電視評論專欄。2005年,他又在《衛報》的周五增刊上開辟了一個名為“假如”的專欄,就一些假設的命題展開天馬行空式的聯想,并因為獨特的思考和富有才情的寫作得過年度專欄作家獎。但在這里,他又惹了一個大麻煩。2004年10月24日,他寫了一篇關于小布什和即將到來的美國大選的文章。在結尾處他寫道:“約翰·威爾克斯·布斯、李·奧斯瓦爾德和約翰·辛克利(這3人分別是行刺林肯、肯尼迪和里根3位總統的兇手),我們需要時,你們都跑哪兒去了?”因為這句話,《衛報》不得不將文章從網站上撤下,并發表了道歉聲明。布魯克解釋說:“我引用了一個政治笑話,沒想到幾分鐘內就有一半網民相信《衛報》在正式呼吁針對布什采取暗殺行動。我的收件箱里充滿了血淋淋的威脅,這一點兒也不好笑。”

英國媒體指出,在漫畫和專欄的創作過程中,布魯克形成了粗野、大不敬、帶有幾分怪誕的諷刺風格,往往還有一絲悲天憫人的傷感,這使他成為各家媒體的搶手貨。他開始在BBC(英國廣播公司)等幾家電視臺主持節目,其中BBC的節目中他還兼任制片人和撰稿。

2010年10月后,他不再為《衛報》寫電視評論專欄,因為他自認已融入電視圈,與以往自己批評的對象一起共事,無法再保持客觀。他執筆當起了編劇,所寫的5集恐怖電視劇《死亡片場》贏得了英國電影電視藝術學院獎提名,這個獎相當于英國電視領域的奧斯卡。

布魯克的妻子康妮是一位主持人,兩人合寫了《黑鏡》第一季的第二集。他們2010年結婚,2012年有了第一個孩子。當了父親之后的布魯克,創作上也有了新的關注點。“現在的電視比我小時候大得多。每當我們想讓寶寶睡覺時,他就會扭頭看電視。從小在‘黑鏡下長大的一代,將來會是什么樣?”