社區永續之道

何心

近年來,臺灣的社區工藝已然成為活用天然資源、闡揚地方文化的最佳代言。上世紀90年代,臺灣開始興起“社區總體營造”運動,社區成為文化改造最實在的場所。加上臺灣工藝研究發展中心不遺余力地推動扶植,不僅讓傳統工藝與現代價值結合,更以“工藝生活化、社區產業化”,為社區工藝創造出更高的附加值。

白米有個夢

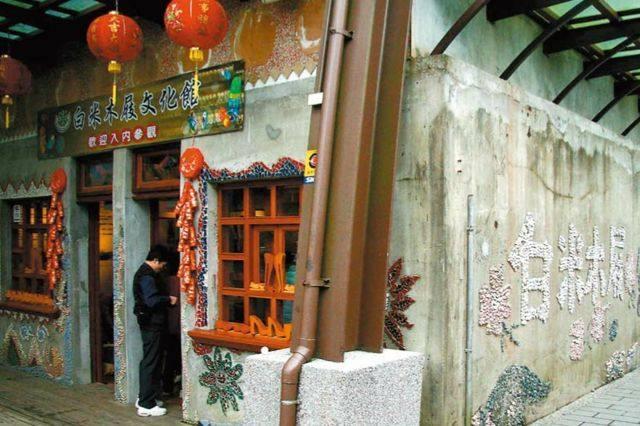

咚咚咚,縈繞不絕的聲音在木屐工藝館回蕩,原來是社區媽媽們在制作木屐上的皮革雕刻,這樣的聲音從早到晚不停歇,伴隨社區媽媽們的談笑,成為一幅悠閑的景象。原本塵封已久的木屐工藝,現在卻成為白米社區的精神象征與社造成就。

白米社區坐落于蘇澳的一個小山谷中,曾經是臺灣落塵量最大的社區,即使緊閉大門,桌上依舊積了一層厚厚的塵土,天空彌漫大量工廠排放物,疾馳而過的砂石車不曾停歇。1993年,“臺灣行政院文化建設會”首次提出“社區總體營造”的概念,白米社區就是第一批參與的成員。同年,白米社區發展協會成立,在解決環境問題的同時,協會開始進一步思考,如何才能建立一個真正永續的社區?

他們開始追溯白米的歷史,包括白米名字的由來,以及過去地方上有什么產業或文化資產,對自己的地方文化做深入了解,唯有了解自己的優勢才能創造優勢。后來他們發現白米在文化產業上最有名的是木屐,村子曾有制作木屐的傳統,那時幾乎人人穿木屐。幾十年前,塑料拖鞋出現后,木屐逐漸消失。于是,他們找到村里僅存的會做木屐的陳信雄師傅,讓他開設工藝教室教導社區居民。

最初大家做的是傳統木屐,反響不錯,然后又開始做藝術木屐和禮品木屐。比如深受大家喜愛的“腳底按摩木屐”、矯正姿勢的“罰站木屐”,類似“結婚證書”的雙喜木屐,還有木屐吊飾、木屐壁畫……

協會還將廢棄的臺肥宿舍重新閑置空間再利用,打造成木屐博物館,展示、制作、銷售木屐,將博物館相隔不遠的廢棄托兒所改成木屐體驗營,提供游客木屐DIY。他們認識到“生活方式”才是社區產業的本質,于是打破“對外大量銷售實體產品”的窠臼,透過“木屐”作為觸媒,將社區工藝與當地居民的生活方式緊密結合。

跳木屐舞、穿木屐走路、玩木屐游戲、逛木屐博物館、跟木屐職人學做木屐……像這種體驗形式的消費形態,其產品的核心價值就在于這種充滿喜悅、創意、希望又具地方特殊人情味的感覺,不斷吸引人前往,活絡了社區,造就了木屐工藝的不斷再生。

在白米社區工藝產業的經營模式上,他們成立了社區合作社,采取社區共同入股、共同經營的社區企業:這樣的社區共營企業對內提供社區居民就業機會,對外則是產業行銷窗口,類似社會企業與公營事業的角色,社區合作社賺了錢并提供回饋用來提升社區公共環境與生活品質。

“白米木屐村所發展的社區產業,就是在學習選擇我們將來的生活方式。但最重要的是學習一種由生活者立場出發的思考模式,要營造一個可永續經營和生活的家園。而生活本身即是不斷在克服困難與解決問題,營造是一項沒有終點的工作。”白米社區總干事林瑞木說。

白米有個夢。白天佇立永春路旁的艷紫荊,不再蒙上一層灰白;午后的街里臨舍間,不時能傳來木屐遠近交錯的踏屐聲響。春天時,家家戶戶庭院花團錦簇;夏天的小溪歌,漫游在清澈的白米溪;秋收時懷著滿足的歡喜心,迎接返鄉游子的歸來;到了隆冬時分,白米人如同一家人般,和諧攜手迎向更多的春天。

社區工藝的N種模式

其實,臺灣還有很多社區在尋夢。

位于嘉義新港的板頭村是剪黏與交趾陶的故鄉,社區更聚集了許多窯場與技藝精湛的老師傅,還有幾家工藝成功的企業,其生產的素材供應著臺灣各大小廟宇的剪黏裝飾材料,板陶窯便是其中一家。

雖個人企業經營有成,板陶窯的主人陳忠正還希望交趾陶事業有更新的發展與突破,同時對自己的社區盡一份社會責任。于是他嘗試將交趾陶運用到社區的公共環境美化上。由于板陶窯的帶頭,社區居民意識到社區有這么獨特的傳統工藝文化資產,透過一點一滴的討論,建造剪黏交趾藝術村的共同愿景一步步達成。從板頭厝的舊鐵道沿線的環境整理美化,到古笨港越堤及周邊環境景觀改善,陳忠正帶領板陶窯有二三十年以上經驗的師傅們,一步步將社區的傳統工藝融入社區景觀,更創造出全臺甚至世界上最大的剪黏交趾藝術墻。這面藝術墻剪黏了1000多朵苦楝花,如今已成為社區的重要亮點,帶動了源源不絕的觀光學習人潮,形成企業與社區共榮共利的良性循環,也支撐了剪黏與交趾工藝在社區永續發展。

知名的原住民織品品牌YULITAKI,是由出生花蓮秀林鄉的連美惠所帶領的工藝文創企業所經營。為了讓自己的企業品牌在眾多以原住民特色結合時尚設計的產品中脫穎而出,連美惠在2008年將企業遷回自己的部落,并擔任花蓮秀林鄉秀林社區發展協會的理事長,成立“織娘之家”,推動太魯閣族織布文化的傳承。她發覺要織出真正的太魯閣織布,必須要回歸傳統方法,從部落織布文化的傳統價值鏈“辟地種麻、制線染色到手工織布”一一建構起來。

于是,社區工藝轉化成市場接受度高的產品,并突破了以往多半只能靠觀光體驗行銷的困境,透過企業走出去。如此,企業與部落相互依存成長,部落織布文化得以重新挖掘記錄,編織工藝得以傳承,部落婦女也因此有了不必離開家鄉的工作機會,另一方面企業有了部落在產品研發上的文化養分,及部落婦女們對于企業產品量產上的支撐,也讓企業能穩定成長并面對市場競爭取得事業的優勢。

社區工藝的豐富多樣,堪稱社區營造加值的重要催化劑。事實上,社區工藝的發展,不只是單一經濟面向或單一工藝類項的課題,而是一個“聚落永續發展”的課題。這幾個社區工藝發展的模式,都是企圖將社區工藝的價值鏈與社區生活緊密結合。社區工藝無法脫離當地生活脈絡而獨立存在,而工藝在進入社區中所產生的學習、研究、創發、生產、使用等活動,也是發展社區工藝必須環環相扣的價值活動。

多角化扶植,打造工藝美力

除了“社區總體營造”運動,在“文建會”的指導下,臺灣工藝研究發展中心于2005年也開始啟動“社區工藝扶植計劃”的支持政策,幾年來,對社區工藝發展起到了極大推動作用。

計劃最初核心的理念,就是“以社區的概念出發,用工藝的角度切入”,給予社區營造明確的工藝主題,同時給工藝發展具體的社區場所。實際執行時,則發展出“四位一體”的概念:即由工藝家、規劃團隊、社區居民、社區學校交融互動,從社區固有的人文資源著手,將工藝體驗和技藝傳授融入居民生活和學生教學中,以達到社區工藝復蘇或新生的目的。

扶植計劃自2005年起每年一次,由社區向臺灣工藝研究發展中心提出申請,通過者可獲取一定資金扶持,2005年有7個社區參與,2006年發展為12個,其中2/3以上是由術有專攻的工藝家擔任計劃主持人。由此,“四位一體”的策略也變成“以工藝家為四位一體的發射中心”,這些原本就存在于社區中的工藝家,與當地人因緣深厚,深知社區的文化背景和物質資源,正是理想的統籌者。

如野桐工坊的尤瑪·達陸,有計劃地采集保存泰雅族的編織紋樣和技法,透過扶植計劃傳授給部落新生代婦女,不僅讓她們學得一技之長,更重新接續了母親、外婆留下來的族群傳統;而從九二一地震廢墟里站起來的集集添興窯、從沒落的大樹磚瓦產業中再出發的三和瓦窯,都是由專注生產的工場走出來,走向社區居民和學子,成為與社區結合的工藝學習平臺,帶給大眾更豐富的文化體驗。

“聚積社區微型工藝產業能量”是社區工藝扶植計劃第三年設定的目標。希望擁有生產潛力的工藝社區,不僅從事傳習和體驗推廣,也透過伴手禮的設計開發,進而嘗試發展微型產業,增加地方的就業機會,為居民帶來收入,使工藝在社區穩穩扎根,創造新的產能與產值,擁有永續經營的可能性。

2008年,社區工藝扶植計劃進入蓬勃推廣的階段,參與社區擴增到35個,“多角化”的理念正式產生。社區除了作為體驗工藝及人才培育的工坊基地外,更依據固有文化特色、居民需求與環境資源的利用,發展出不同的工藝社區類型,如社區工場型、體驗觀光型、研究型、支援型、產品設計型、社區營造型等。當然,每個社區雖然對某種類型有所偏重,但也都兼有其他形態的功能。

例如連續四年入選扶植計劃的白河陶坊,不僅是體驗觀光的理想場所,同時擁有社區工場的生產能力和支援工藝人才培訓的功能;工藝家林文岳多年來致力“蓮鄉生活美學”的社造運動,從蓮花詩路、蓮想夢工坊到蓮花茶道的推動,將工藝融入地方景觀和社區生活。當小學生用白河陶茶具敬謹合度地泡好香茗,以高跪姿捧著向師長敬茶的那一刻,由工藝精神轉化為生活美學的美善姿態令人動容。

工藝文化的土壤其實一直沒有消失,只是缺乏播種、耕耘。社區工藝扶植計劃,就是以政府的力量把工藝的根苗播種到社區的土壤中,加之工藝家與地方居民的投入,才能看到收成的花果。

2012年,“在地原物──多角化社區工藝扶植成果特展”在臺灣工藝研究發展中心舉辦,它不僅展示了近年來多角化社區工藝扶植計劃的成果,也側寫了臺灣社區工藝從社區總體營造走向產業行銷與異業結盟的過程。

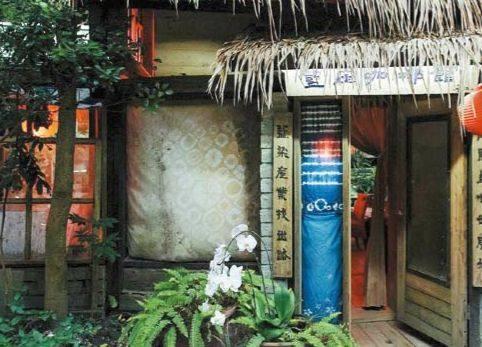

依社區性質和工藝發展程度的不同,參與團隊被分為社區型、微型工坊、聚落型三種。社區型在于鼓勵社區居民參與體驗制作工藝,讓工藝達到深耕家園的層次,如林內鄉林北社區、澎湖縣隘門社區、春日鄉力里社區等;微型工坊是協助已具有營運能力的社區或工坊改善產品設計,增加其行銷經營策略,促進在地居民就業機會和提升產品競爭力,如卓也小屋手工坊、三峰金屬漆藝設計工作室、竹崎文化藝術基金會等;聚落型,則由臺東縣原住民族全人發展關懷協會與部落微型工坊結盟,建構出部落工藝的互助平臺,提供資源互助、共同行銷的產業互助方案。

然而,當援助計劃撤出后,社區是否還能繼續良性運作,才是關鍵。“社區”是民眾生活的重心所在,必須永續經營。在行銷社區產業時,必須拿捏分寸,才不會因泛商業化而使其變得索然無味。

臺灣“文化部”龍部長曾推動“巷弄工藝”的呼吁,希望能把隱匿于街道巷弄中的工藝創作發掘出來,這些傳統的地方工藝,若結合設計師用現代手法再創造,并講述其故事,產業就有希望復興并再創利基,甚至推展至國際市場。

我們一起期待!