和聲與變奏

Rococo

“1、2、3,起!”七八個男士或趴或蹲,高舉雙手支起木棍,在翠綠的草地上豎起一根用花環與藤蔓裝飾的樺樹枝,它叫五月柱,是北歐傳統的民間節日仲夏節的標志。當它豎立起的那一刻,充滿濃濃斯堪的納維亞風情的音樂響起,背人賽跑、喝彩舞蹈、仲夏節手藝博覽等民俗活動也拉開了序幕。

這是一個屬于斯堪的納維亞半島民族的傳統節日,瑞典人、挪威人、丹麥人、芬蘭人和冰島人共同聚集在托馬斯大街的斯堪的納維亞社區中心(Scandinavian Community Centre,簡稱SCC),說斯堪的納維亞語、聽民俗音樂會、參加古老的體育活動。在政治上彼此獨立的5個國家,此刻擁有同一個稱謂,紀念他們遠古的文化和歷史淵源。

與世界在一起

盡管SCC是所有斯堪的納維亞國家的聚會場所,但它卻遠在北美洲的加拿大,而非北歐。這個非營利性組織通過專門的志愿者為社區舉辦聚會活動有10余年時間,旗下有丹麥、芬蘭、挪威和瑞典家庭協會4個慈善組織,加上不列顛哥倫比亞省、加拿大、冰島俱樂部斯堪的納維亞文化協會,已有3000多名會員。

這里一年四季都豐富多彩,仲夏節工藝品博覽會、年度家庭燒烤、芬蘭家庭藝術營、瑞典圣誕市場等,只要有活動聚會的信息,你就可以通過電子郵件發送給斯堪的納維亞社區中心辦公室,網站上,這些信息會提前在日歷表上列出,方便人們預定。這是一種十分成熟的斯堪的納維亞社區模式,從北歐“移民”至此,經久不衰。

斯堪的納維亞社區生活被譽為社區模式的鼻祖,早在上世紀初便已初具雛形,過去主要是兒童日間照顧中心和手工藝合作社兩項內容。在第二次世界大戰以后,瑞典和丹麥的設計組織實行了一種合作政策,他們堅持斯堪的納維亞半島國家簡單實用的傳統設計理念,為普通大眾設計現代派家居風格。第一項主要成就是上世紀50年代舉辦的“斯堪的納維亞設計”展覽,設計組織聯合出版物和期刊一道,鼓勵廠家投資于有創見的產品開發,說服當局在設計政策中支持優秀設計,通過藝術展等活動啟發公眾如何辨別好的設計和日常使用中美的東西,并以此向世界傳遞。

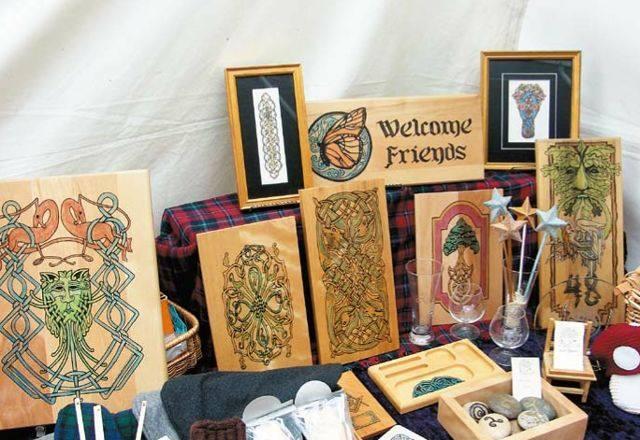

發展至今,斯堪的納維亞社區早已跳脫過去的兒童與手工內容,專注傳統的斯堪的納維亞語言的學習、社區合唱團和民間舞蹈上,而手工藝則更多以展覽、藝術節、市集的方式存在。

面面俱到的社區生活

在北歐,社區常與教育聯系在一起,稱為民眾教育,人們希望通過教育的力量使社區民眾自覺地、自主地參與到改善社區政治、經濟、文化生活的過程中。學習圈是瑞典成人教育中最常見的形式,每年,瑞典學習協會會組織30萬個以上的社區學習圈,在瑞典900萬總人口中約有150萬人參加學習。

克里斯蒂安斯塔社區是一個古老的小鎮,它是郡內最大的城鎮化社區,這里大大小小的婦女手工藝合作社有150多個,郡長克里斯蒂娜將自己的主要精力都放在社區發展事業中。“當家庭不足以支撐起現代生活理念時,社區便出現了。”克里斯蒂娜認為當地社區形成是1979年發生的一件事,村子里的婦女們在田野靜坐,抗議政府對農田和草莓生產園使用殺蟲劑,當時年輕的克里斯蒂娜便是其中一員。獲得社會廣泛支持后,克里斯蒂娜嘗試將社區力量引入商業社會中。

她集合當地婦女手工藝合作社的女人們,以“克里斯蒂安斯塔社區女人”的名義舉辦了一次布藝家居用品展,選址在居民相對集中的街道。在零售作品的同時,也接受較大數量的訂單,然后分發到不同的合作社制作。“但這種方式已經不大適用于現代社會了,人們在一起的目的不再是為了解決經濟收入,而是精神所需。”于是克里斯蒂娜邀請居民中一些領導能力出眾或是在各自行業中備受尊崇的人開辦興趣小組,擔任組長,與居民一起讀書、唱歌、做手工藝等,形成當地的學習圈。“大家聚在一起能激勵和喚起其他人的學習熱情,并且成本也相對較低,對許多人而言,學習圈成為他們日常生活的一個重要部分。”克里斯蒂娜此舉是參考1918年在瑞典北方成立的一個青年農民組織,他們當時采用學習圈的形式是為了讓學員學習現代農業種植技術,同時豐富鄉村的文化生活。這種小規模的運動組織后來竟發展成為當今瑞典幾大全國性學習協會之一。

而在丹麥,社區的形式則更加全能。

丹麥是個社會福利很好的國家,它的社區養老服務堪稱發達國家的典范,他們的社區機構擔負著養老社會保障政策落實的責任,最近,丹麥開始流行自助養老社區。在保障老人醫療護理和家庭服務制度外,精神健康成為另一大保障問題。老人們可以做自己想做的事,可以約上朋友,共同建設屬于他們自己的家園,包括烘焙、花園、個性化的小手工藝車間、小農場等,在這兒都能得到充分的滿足,甚至還能租用特別的藝術照料服務,學戲劇、探討文學、專業繪畫等,文體活動繽紛豐富,只是這種社區服務并不便宜,在哥本哈根郊社區每月需要花費1000歐元。