寂寞油紙傘

肖育文

固東鎮的滎陽村,離云南騰沖縣城50多公里,是一個山清水秀的小村子,這里以出產精美獨特的油紙傘聞名。

過去,這里曾有一片沼澤地,長年生長著茂盛的蘆葦和毛竹,世居在這里的村民就利用蘆葦和毛竹編制紙傘、藤編、竹編等生活用品,拿到集市出售。村里人幾乎都姓鄭,過去80%的村民都會做紙傘及其他編制品,而且代代相傳。因制作的花紙傘做工精細,色彩鮮艷,式樣美觀,曾一度熱銷保山、大理、昆明等地。而今,這個村子會做油紙傘的藝人僅有4人。

鄭氏好手藝

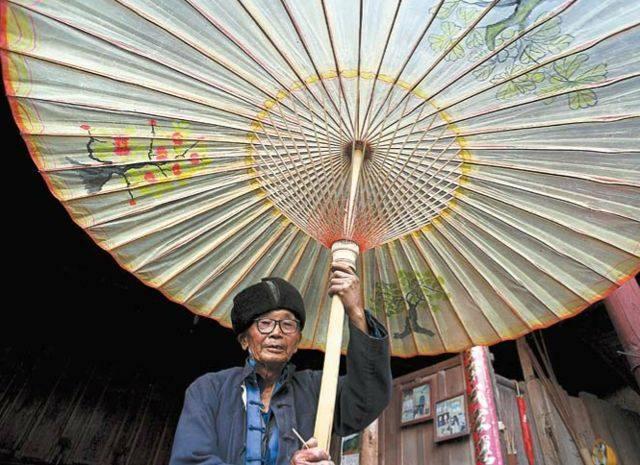

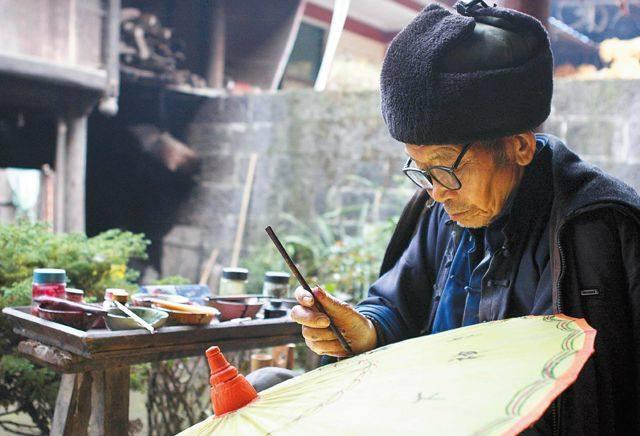

鄭家朝是目前滎陽村油紙傘制作最有名的一位匠人,他制作的紙傘號稱“越打越亮、不會滲水”。當我前去探訪他時,80多歲的老人正坐于堂前木凳上扎制紙傘,老人一手拿著鉆頭,一手握住傘骨打眼,雙手的力度拿捏得恰到好處,厚底的黑框眼鏡擋不住老人精銳的目光,長滿老繭的雙手并未失去靈巧與協調。

老人12歲就開始跟父親學做傘,至今近70多年了。據了解,清康熙末年,老人的祖先曾在騰越縣衙供職,一次偶然見識到油紙傘制作,加以學習,之后便在自己的村子開設了油紙傘作坊,至今已有280年之久。

鄭家朝一邊制傘,一邊給我們介紹,手工油紙傘的制作過程十分講究,大致分為選材、削傘骨、車傘頭、做傘把、裱傘衣、晾曬、繪畫、涂桐油等數十個步驟。所有步驟中最難的是削傘骨,因為一把紙傘有短骨和長骨,不但要先把竹子一根根剖開削好,還要再一支支鉆洞,相當耗工。

說鄭家朝是村里手藝最精良的藝人,是因為老人對制傘的每個工序都非常講究,竹子一定要直,桐油一定要親自熬上一整天,傘衣一定是界頭鄉的棉紙,粘傘衣的一定是純天然的塔枝油,傘骨、傘頭和傘眼都是親手車出來的……老人家筆耕不輟,現在還自己繪彩花,刷清漆。他說,家中先輩都以油紙傘為生,傳到他手上,幾十道工藝匯集了祖祖輩輩的心得,可惜現在兒孫都不大樂意接手,一是花紙傘的市場越來越小,二是做紙傘費工費時,認真做一把需要4~5天時間。鄭家朝的小兒子說,看父親做了那么多年,學是學到了一些,但還是有很多工序沒學會、學好。

堅守與不堅守

在中國人的傳統習俗里,油紙傘除了遮雨功能外,也因為繁體字“傘”的字形內有四個人字而被賦予“多子多孫”的含義。在滎陽村當地土語中,“紙”與“子”同音,舊時女子結婚嫁妝中必有兩把油紙傘,寓意“早生貴子”。在結婚典禮中,新娘下轎時避邪所用的器物,也少不了油紙傘。此外,油紙傘的“油”諧音“有”,所以當地人在女兒出嫁后一個月內,娘家還會帶油紙傘、竹凳、雞籠到女婿家拜訪,祝福小兩口有子有孫。

鄭家朝家時常有游客慕名而來,懷著好奇心看老漢制傘,順便買下幾把作為收藏。滎陽紙傘的特色,除了在于傘體和傘柄的手工精制之外,傘面繪畫也是重要一環。鄭老的畫風很樸素,喜歡點綴梅花、杜鵑等花卉,或是添幾筆寫意山水,每把傘自由發揮,少有雷同之處。除了制作小巧的油紙傘,老人有時還會制作直徑3米的巨傘。露天商鋪喜歡買這類大傘,立在商鋪門口既可擋風雨,也可遮太陽,招商引客格外醒目,因此有“照鋪傘”之稱。過去保山、騰沖等地商家林立,集市繁榮,大紙傘最受商家青睞。

鄭家朝說,一把刷上桐油的油紙傘,用上三五年不成問題,淋過雨后只要擦干或晾干再收起來就行了,不會像現在的折疊傘動不動就罷工。他現在最大的夢想,就是希望這門富含愛情的老手藝,能像剪紙、中國結一樣,被越來越多年輕人接受。

正說著,門外傳來汽笛聲,老人的兒媳匆匆跑進屋,高興地說:有人要買紙傘!買傘的是一家文藝院團的工作人員,想買一些真正的油紙傘做演出道具。老人翻出已經做好的幾十把傘供他選擇,來人看了之后連連稱好,一問價格,吃驚地吐出舌頭:15元!我知道,他肯定和我一樣,吃驚于油紙傘如此低廉的價格。

陽光下,造型圓潤的油紙傘散發出一股股桐油香氣,卻讓人心生哀愁。已經延續280年歷史,傳承了9代人的滎陽村制傘工藝,由于工序復雜,制作費力,賣價低廉,正面臨失傳。一把傘只賣15元,卻要花4~5天的時間來完成,所得的收入根本不能滿足家庭的日常生活開支,更多的生活來源還是要靠農業生產,這就造成了鄭家朝老人的制傘工藝后繼乏人的現狀。一邊是對技藝的苦苦堅守,一邊卻是四壁蕭然的家,如何不讓人悲從心來。