走近澳大利亞牧場

尹凝瑤

奶牛飼養員一年能有多少收入?答案是“35萬元”,會讓你感到咂舌不已。然而,不管你信不信,這個消息是真的。

近日,寧波牛奶集團官方微博發布的一則“35萬年薪招聘牧場飼養員”的信息“火”了,引得網友紛紛轉發。“這并不是作秀。”寧波牛奶集團澳洲涌優公司常務副總王盛超回應,這批飼養員的工作地點在澳大利亞,不僅要有畜牧、動物科學等與奶牛養殖相關的專業知識和技能,還要有一定的英語水平,并不是誰都能干得了的。看到這條誘人的信息,有不少人動心,但對澳大利亞的相關情況又不甚了解,所以本期地球村將通過文字帶您走進澳大利亞牧場。

澳大利亞號稱“騎在羊背上的國家”,是世界上最大的羊毛和牛肉出口國。澳洲的牧場個個非常廣闊,至少都有幾百畝的土地,與我國牧場有著天壤之別。

澳大利亞DLS的房地產經理Andrew Gilmour說,在過去的幾十年里,澳大利亞一半的牧場賣給新西蘭人,但現在吸引了中國、馬來西亞、德國和荷蘭投資者的關注。與寧波牛奶集團將觸角伸向澳大利亞一樣,此前,光明乳業、娃哈哈集團、圣元等已經在新西蘭、澳大利亞、法國等傳統養殖優勢地區投資牧場。

中投顧問在《2012~2016中國乳制品行業投資分析及前景預測報告》中提及,國內乳企生產商投資海外牧場已成一種趨勢,誰能搶先一步,誰就搶占先機。中投顧問食品行業研究員梁銘宣表示,近年,國內乳企對奶源質量的關注度急速提高,業內奶源爭奪戰已經打響,但是,由于規模養殖場需要土地及其適宜的氣候條件,國內開拓大規模養殖場空間有限,中國乳企已經瞄準海外牧場,此舉將有利于我國奶粉生產商和整個奶粉行業的發展。

同時,有部分中國企業希望通過投資牧場,能建設發展養老地產。亞太地區的居住空間是按照平方米來計算的,特殊功能的空間還需加價購買。澳大利亞地廣人稀,相對來說是個例外。澳大利亞昆士蘭州橫跨南回歸線兩側,鄉村地產可以和美國、加拿大兩國的很多大塊地產相媲美。

近期,歐內斯特·巴辛思韋特(Ernest Bassingthwaighte)和妻子羅賓·巴辛思韋特(Robin Bassingthwaighte)就打算將他們占地117373公頃的不動產賣掉。這片地產面積差不多有香港的一半大,交易達成之后,巴辛思韋特這里的100多年的牧場經營生涯畫上一個句號。巴他說,“45年前我剛開始經營這塊牧場的時候,沒有飛機,只能騎馬,得走上一整天,即使現在,這里還有幾個地方很難造訪。”

這片地產名為“Toomba”, 他們希望Toomba能賣到大約1000萬澳元(相當于1050萬美元)。這個價格包括可以俯視濕地邊緣的Toomba Creek溪流的二層樓建筑、幾處員工宿舍,還包括3500頭婆羅門牛和57匹馬。

從巴辛思韋特的外祖父E.E.D.懷特(E.E.D. White)在1904年買下Toomba地產開始,這個家庭歷經三代人,一直在這里經營牧場。但是巴辛思韋特的孩子們對繼續經營牧場不感興趣。現年65歲的巴辛思韋特說,“孩子們在其他領域有各自的事業,我們也到了該做一些其他事情的年歲了。歲數再大,就沒法做了。”

Toomba雇用了三個長期工人。他們住在這里,幫助侍弄牲口、開動農機具、修理籬笆、查看水塘。說到Toomba的潛在買家時,巴辛思韋特說,“我覺得,當然,如果對方有一些牲口喂養經驗的話,那最好了,但是也有一些人買鄉村地產是為了投資,讓別人幫忙打理。”

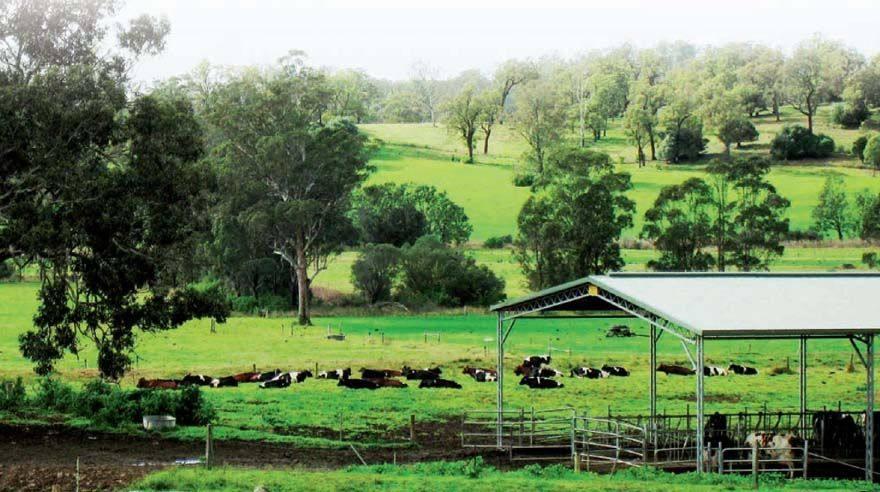

澳大利亞土地廣闊、資源豐富、氣候宜人,有著得天獨厚的自然條件。其國土面積與我國相近,但其人口才2200多萬,四周群山環繞,只可惜中間是沙漠。

據不完全統計,澳大利亞有各類農場12.65萬個,目前年總產值在2萬澳元以上的大農場占94%,64%的大農場從事谷物種植業、養羊業、養牛業或兼營其中兩種或三種。94%以上的農場是家庭農場,其余為公有或私營公司所有,農場主使用自家的勞動力或其親戚參加經營。農場兼營或兼業的趨勢日益明顯,而且兼營農場的收益也高于專營農場。20世紀80年代,澳大利亞有家庭牧場8萬余個,目前已減少到5.3萬個,每個家庭牧場平均養羊2500只左右,擁有耕地和草地400~1000公頃,其中養羊1000~5000只的家庭牧場占50%,其余家庭牧場養羊1000只以內。

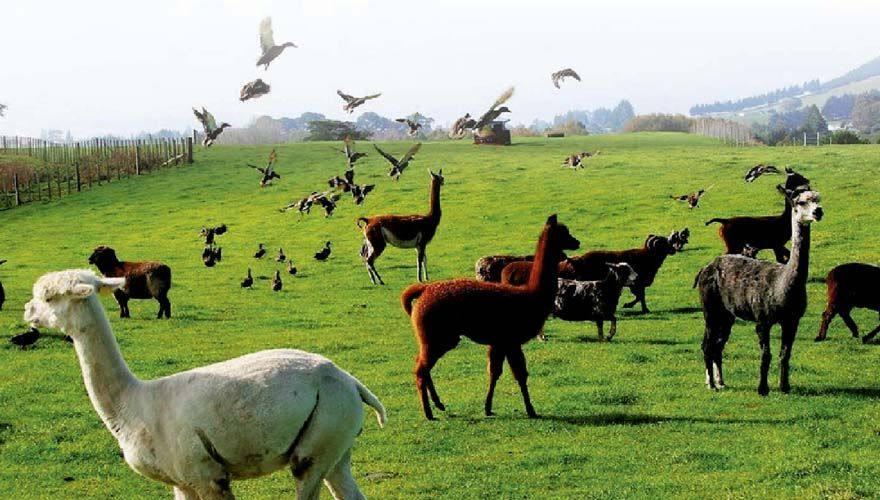

帕特的老家在意大利,現在在距離澳大利亞第二大城市墨爾本市中心大約40分鐘車程的地方,經營一家牧場,牧場的面積將近300公頃,差不多有7個天安門廣場那么大,在當地只能算小型的牧場。

牧場里養著400只駝羊、2000只綿羊、10頭牛,還種著1200棵橄欖樹。所有工作就靠帕特夫婦倆和他們的兩個兒子,外加一個工人來完成。之所以能這么高效,帕特說這完全要歸功于澳大利亞畜牧業的高度機械化和完善的服務體系。

澳大利亞畜牧業不僅規模大、科技含量高,而且現代化程度高,最主要特征就是畜牧業各個環節的生產作業都是由機械來完成。每個家庭牧場都有耕作、播種、鋤草、噴藥、收獲、貯藏和運輸等農業機械,有的牧場還有草地播種、牧草收割、打捆、青貯、切碎、飼料加工以及剪毛等機械。大型家庭牧場,一般生產設施比較完善,作業機械齊全,現代化水平更高。進行小麥收割時,幾百公頃小麥僅用1天多時間就可全部入倉。

帕特介紹,如果他們需要藥物、草籽、機械等生產資料,只需打一個電話,有關廠家或銷售商就會送到。他們要賣牧草,打個電話就有公司帶著大型農機來收割、壓扁、打捆卷成幾乎與人一般高的筒筒。澳大利亞全國還有1.5萬名流動剪毛工,打個電話他們就過來。應用剪毛機械,每人每天可剪200~300只。高手平均兩三分鐘就能把整張羊毛剪下來,剪下來的羊毛還會按粗細、長短、軟硬、光澤度分級分類。

澳大利亞牧場的飼養方式和環境也與中國大不相同。中國的牛羊以圈養為主,而澳大利亞則以放養為主。帕特的牧場就采用綠樹和鐵絲充當圍欄的放養方式,沒有畜舍,牛羊群晝夜都在草地上自由活動,想吃草就吃草,想喝水就走到水槽前,熱了會躲到巨大的樹冠下遮陽。牛羊喝的水與人喝的一樣,都是抽上來的地下水,完全天然無污染。通過圍欄,駝羊、綿羊和牛分群生活。這種放牧方式,大大節省了牧場主的勞動力,生產成本也比中國低多了,而且牛羊產品的質量也更高。但牧場一旦發生火災或蝗災,也會帶來致命的損失。

圍欄放牧是澳大利亞的一大特色,通過圍欄,對不同畜種、不同生長發育階段、不同生產性能的家畜進行分群管理,對不同用途的草地進行科學的劃區輪牧,使草地得到充分的利用和永久的保護,草地生產和動物生產合理配置,實現物質和能量在生態系統中的良性循環。

帕特還是個“先吃螃蟹”的人,他家的牧場是澳大利亞第一個從南美秘魯引進駝羊的。駝羊毛由于堅韌耐用,輕柔保暖,被人們稱為“軟黃金”。

在外人看來,帕特過著“田園牧歌式”的自然生活,其實他們家的風格相當現代化。帕特是從意大利移民過來的,所以家庭布置頗有意大利風格;牧場女主人頗具匠心,使得每個房間都顯得古樸典雅。

帕特家廚房是開放式的,電烤爐、電冰箱等一應俱全。客廳櫥柜里放著一整套的歐式瓷盤,墻上掛著家庭成員的各種生活照,餐廳里壁爐、圣誕樹和各種裝飾畫互相映襯。幾間臥室布置更顯出女主人對孫子孫女的愛,各種玩具和布娃娃擺放得錯落有致。客廳里擺著液晶電視,電腦可以上網,沒有城鄉差別的蹤影。花園里、走廊里都點綴著一些古典瓷像、意大利雕像和瓷靴。

年過40的戴維·庫克是一名典型的澳大利亞“地主”,除擁有800公頃土地外,他還從其他牧場主那租種300公頃土地。而種這些地,只有他本人和一個雇工。

對于在牧場長大的庫克來說,辛苦不是問題,最具挑戰性的是,如何把牧場經營下去并得到足夠的經濟回報。決定于選擇種什么糧、怎么種,賣什么糧,什么時候賣。總的說來,在澳大利亞當“地主”,必須要學會自己拿主意,政府不會對任何作物設定最低收購價。“地主們”誰的主意拿得好、拿得準,日子就能過得紅火;反之,誰不愿拿主意或是主意拿得不好,那就得認栽。

庫克算是個會拿主意、敢拿主意的“地主”。5年前,他賣掉了牧場所有的牲畜,專事種糧。庫克說,冬季作物是他的“面包和黃油”,意思是牧場大部分收入來源于此。他種植的冬季作物是小麥、油菜和蠶豆。冬季作物收割后輪種的夏季作物也是件大事。前幾年,他種的是小米,賺到了錢,但今年夏天雨水少,土地比較干旱,他改種了豆類。兩季作物種植的時間也要平衡,有時候因為夏季作物收獲晚,而耽誤了冬季作物的播種,會令后者產量下降,影響收入,但夏季作物如果能賣上好價錢,又能對沖這種風險。何去何從,都需精打細算。

澳大利亞把草地建設和保護視為畜牧業生存和發展的脊梁,加強了草場的改良和建設,合理載畜,防止荒漠化。對國有貧瘠的草場,政府以較低費用長期(一般為99年)租賃給牧業生產者,避免了經營者掠奪性利用草場。通過科學圍欄放牧和糧草輪作、禾本科和豆科牧草混播、建立永久草地和一年生草場,提高了草地生產能力和畜牧業生產的經濟效益。

盡管庫克的牧場已實現了高度的機械化、自動化,收成的好壞依然要看老天爺的臉色。澳大利亞是除南極大陸以外最干旱的大陸,對于包括庫克在內的所有在澳農牧民來說,天氣和雨水一直是他們最關心的問題。2010年,年景不好,庫克虧了錢,現在還在補那時留下的窟窿。庫克說,據他觀察,最近10年來澳大利亞夏天的雨水比過去有所增加,促使他考慮如何利用這一條件擴大夏季作物的種植。

澳大利亞是一個聯邦制國家,由6個州和2個行政區組成。聯邦政府農業部主要職責為:制定稅收、貿易、土地及林業自然資源的管理、農業與食品檢疫等政策;州政府農業部的主要職責是:管理自然資源,引導農業可持續性發展,為動植物提供保護,為各種社團提供服務;提高農牧業在國際上的競爭力。被問到政府的作用時,庫克說,主要是在法律方面,如規定哪些農藥和化肥可合法使用,使用雇工時應遵循哪些安全生產規定。政府還會通過稅收等激勵機制,對一些更先進的生產方式給予推動,如購買非耕農業機械等。

澳大利亞的農牧民們變得越來越能干,正是澳農業政策調整的結果。從上世紀80年代開始,“放松管制”逐漸成為澳政府經濟政策,也是農業政策的“主旋律”。澳大利亞政府認為,市場導向的政策,能使農民主動對市場變化做出迅速應對。而那些不擅于應對的農民則逐漸被淘汰,要么將土地租給能干的人去經營,要么干脆賣掉牧場。由此澳大利亞牧場規模越來越大,數量越來越少,集中程度越來越高。

盡管有諸多的不如意,還需要勞心勞力,庫克并沒有抱怨,而是覺得這一切很自然,生活本該如此。“管理牧場不是件容易的事,你必須時刻警醒,跟蹤形勢。不過,你也的確能從中得到回報。”