千江月涌 萬法歸宗

余瀾

水月觀音、凈瓶觀音、魚籃觀音、書卷觀音、數珠觀音、送子觀音、千手千眼觀音,都是觀世音菩薩的法身。造像有金鑄,有玉雕,有瓷塑。筆者介紹的這尊元代窟龕水月觀音堪稱青白瓷中杰作。

一、造像美

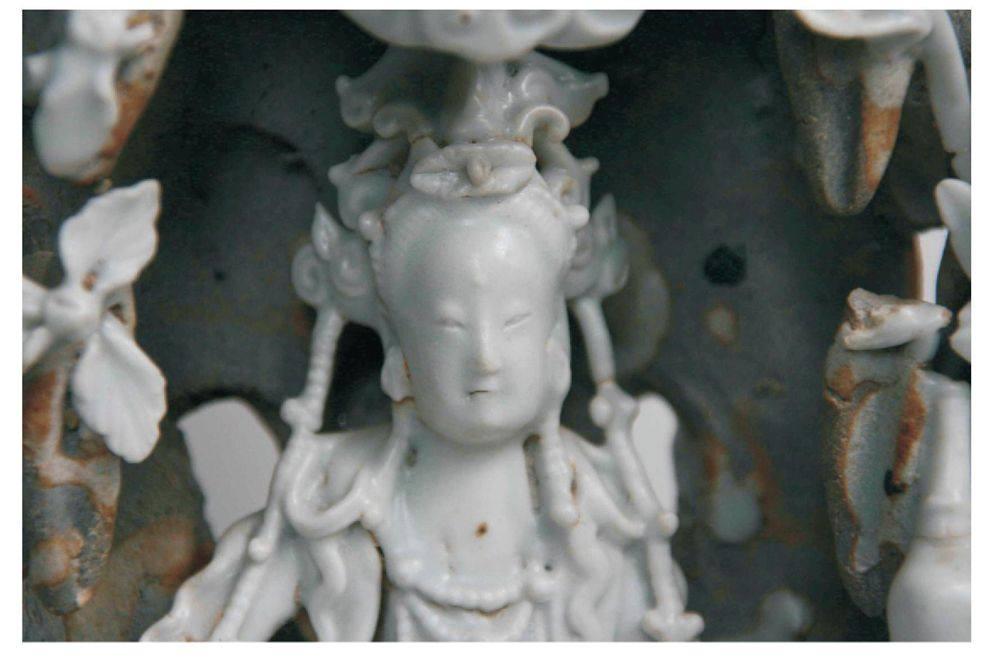

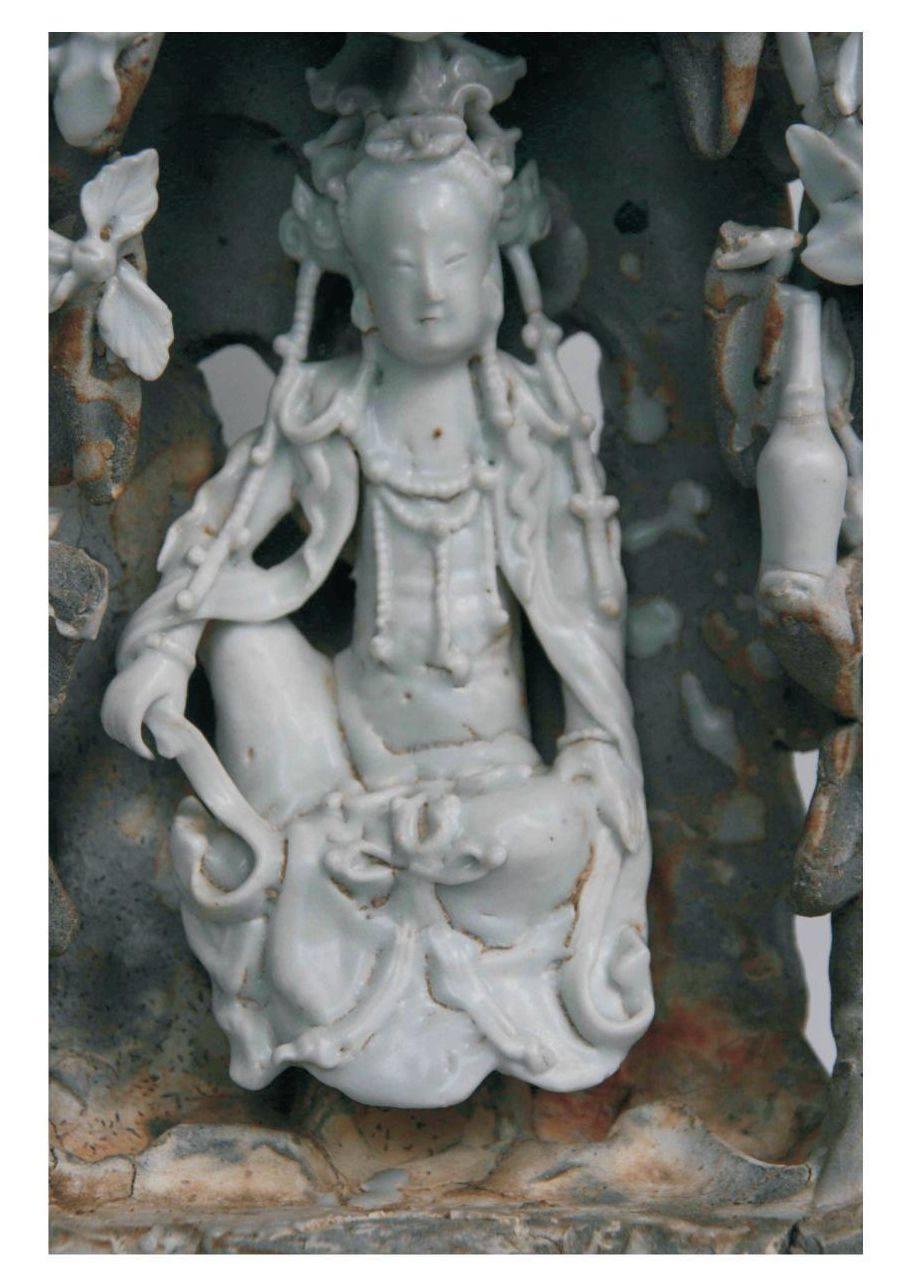

龕中水月觀音為如意坐姿,一腳蹺起,另一腳放下,呈優美嫻雅的半跏趺狀。她頭戴寶冠,腕飾手鏈,胸前佩綴珠瓔珞。右手握飄帶,手臂擱于弓起的右膝上,左手撫貼于左大腿側。容顏端莊美麗,神情安定祥和,雍容華貴而又自然超脫,極具藝術魅力。

二、窟龕精

觀音菩薩的道場是普陀洛迦山。唐·玄奘《大唐西域記》詳細地描述了普陀洛迦山的景致:國南濱海有秣剌耶山……秣剌耶山東有布咀洛迦山,山徑危險,巖谷欹傾。山頂有池,其水澄鏡,派出大河,周流繞山二十匝入南海。池側有石天宮,觀自在菩薩往來游舍。為展現普陀圣境和“水月”語匯,這件作品大膽揉進了自佛教傳人中土后千余年間造像藝術積淀的一些華夏元素。窟龕先用以大觀小法,將十余座大小高低的欹傾危峰收入咫尺之內,再用近景特寫和貼塑手法對菩提樹、玉凈瓶、南海潮進行細致刻畫。于是,“水月禪心”主題便被成功地推上了廣闊無垠的佛國海空,使人如臨其境。

三、手法高

這件瓷塑作品非常老練地運用了藝術上的對比法。一是黑白對比。為模擬洞天石色,窟龕特地用了黑灰色瓷土;而觀音大士卻是用極細白的瓷泥塑造,外罩的也是肥厚的卯白釉。這就使得黑者愈黑,白者愈白。二是粗細對比。為使窟龕外部酷似海島峭壁,匠師大刀闊斧,力求粗獷;而觀音菩薩從面部表情到身上服飾,卻細致得無以復加。這也使得粗者愈粗,細者愈細。三是縱收對比。在表現海天大環境時,作者縱情揮灑,以致有少許膏脂般的釉汁都濺到了山峰和龕內壁上,我們甚至能從中想見作者那種刀酣筆暢的創作狀態;而細部如人物眉目、寶冠花飾、衣帶皺褶等處筆觸卻極收斂。這樣就更使得縱者愈縱,收者愈收。這種極強烈的對比手法雖屬藝術創作的基本手法,但只有才情豐沛的高手方能運用自如。

四、窯口正

宋元青白瓷在中國陶瓷史上占有重要地位,宋代景德鎮生產的青白瓷代表了宋瓷的發展水平。元代青白瓷整體上雖稍遜于宋代,趨向胎厚且釉色失透,但這種釉色失透的卵白釉瓷與青花瓷恰恰成為元瓷的標幟。元代青白瓷尤其是其中的卵白釉瓷,細膩如凝脂,滋潤如美玉。因帶有“樞府”“太禧”“東衛”等官府機構的銘款,常被人們當作官窯瓷器,稱之為樞府釉瓷或樞府窯瓷。其實,元代樞府瓷本質上仍然是青白瓷。它除碗、盤、碟、高足杯等小件器物外。還有長頸瓶、玉壺春瓶、連座雙耳瓶、獸頭銜環罐以及爐、匝、水盂、注子、硯滴、筆架等器形。佛道造像更是享譽中外。

宋元時代觀音崇拜早已深入人心,而元朝統治者對各種宗教的兼容并蓄政策,特別是對佛教的崇奉,無疑也極大地推動了造像藝術的興盛繁榮。這尊卵白釉窟龕觀音,無論從立意構思的新穎奇特角度上講,還是從精雕細塑的技藝水平高度上說,抑或從胎質釉色的細膩白皙程度上看,都能證明供奉者非富即貴。元代帶龕觀音在龍泉窯青瓷中所見甚多,景德鎮窯青白瓷則極罕見。故而此尊卵白釉窟龕觀音像的背景山峰和菩提樹枝雖略有殘損,仍不失為一件極為難得的藝術精品。

千江水映千山月,一切水月一法攝,這就是水月觀音所要演示的佛門著名的“月映千江”禪偈。而這種演教方式的詩化,也正是水月觀音美之所在。