幻象叢生的水墨熱

蜂巢無疑又為我們貢獻了一次水墨盛宴,

并在之后的時間里,

積蓄力量準備用新一輪的水墨浪潮來沖擊我們

對于水墨熱的超高的心理預期。

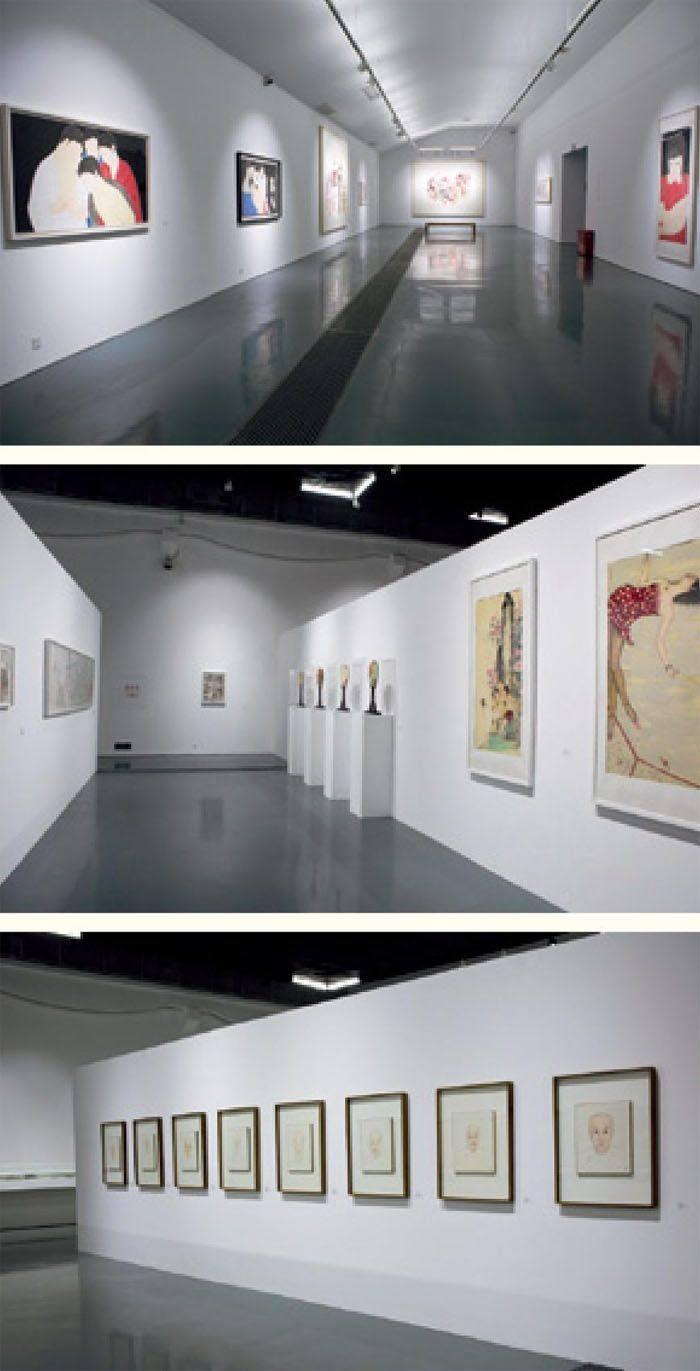

“水墨熱”可以說是進入2013年的藝術關鍵詞之一,關于水墨熱的討變得空前熱烈,在這個讓所有從事水墨人寄予厚望的躁熱夏季,蜂巢當代藝術中心又趁勢推出了“幻象—中國當代水墨大展”。

據蜂巢當代藝術中心的館長夏季風介紹,以“幻象—中國當代水墨大展”為名,是因為“這次展覽的藝術家作品中多有‘象的存在,但很多是與‘幻—夢幻的、超現實的世界相聯系的。其實‘幻象這一關系,也是當代藝術中非常重要的一個組成部分……‘幻象這一主題不僅可以將藝術家串聯起來,同時也希望讓大家了解當代水墨是當代藝術的一部分,不要一談到當代就把水墨這種傳統媒介排除在外。”其實,大家對“當代水墨”這一說辭已經十分熟稔了,它和“當代藝術”一樣,是水墨圈目前脫口而出的慣性用詞。對當代性的過多討論導致這個命題看似已經有些過時,而面對時刻在發生著的“當代”,一味的摹古或沿襲固有風格后轉身再來說當代顯然是有些空洞和無力的。對于較早形成風格的藝術家來說,外界對于他們的“新實踐”往往不屑一顧,畢竟已經新了很久的東西再拿來比“新”是沒有多少意義,無非是用原有的方言說了一句不同以往的話罷了,口音還是那味兒。媒體或觀眾的這種訴求也體現在其他的繪畫領域,殊不知這種雙方都心知肚明的尷尬局面,很大程度上是藝術家語言轉換后,卻在大眾和媒體解讀時產生諸多歧義,藝術家恐怕也想反問一句:“口音變了,你還聽得懂么?”

頻繁的水墨展覽讓策展人不得不在媒介屬性、工寫傳統、代際關系等方面做盡文章,可謂煞費苦心。在藝術家的選擇上,此次“幻象—中國當代水墨大展”聚集了梁銓、李華弌、劉丹、李津、劉慶和、徐累、季云飛、武藝、雷子人、潘汶汛、劉琦、黃丹、郝量、肖旭14位藝術家參加,展覽陣容從40年代跨越至80后,涵蓋中西、工寫、老少多方面的因素,不能不稱其為水墨面貌全面展示的窗口。細觀其中作品,有劉慶和極具視覺張力的大尺幅作品,也有武藝極簡主義的作品風格;有李津式風格的戲虐調侃,也有李華弌、徐累的一貫持重;有劉丹的復制觀念,也有梁銓對變化虛空等哲學的探討和極致追求;有季云飛在棄西從中后的水墨蛻變,也有一眾年輕藝術家的“新式表達”……“全面多元”可以說是這次展覽追求的目標之一,這個目標在不同藝術家的表面范式的差異性對比下,愈發明確了,而藝術家的個體創造卻在大量循環滾動的展覽計劃的修飾之下,被最大化的忽略了—歸于熱鬧的展覽開幕之后大家關于“當代藝術/當代水墨”的討論之中。作為水墨展覽的觀展常客,幾個展覽下來,難免對展覽時水墨藝術家的鎖定范圍之窄而頗感視覺疲乏,被重復挑選的藝術家,無疑得到了學術與市場的雙重肯定,但幾個固有的水墨圖式下發展起來的新水墨的未來前景,令人不免憂心。當媒體和媒體引導下的觀眾對傳統水墨產生審美疲勞之后,視覺上潛在的求新需求,使得對固有水墨圖示厭膩或一味否定轉而尋求視覺更新的無界水墨恐怕也讓水墨前輩們深感無奈,這就引發了大家關于水墨標準的討論。誰有權來界定水墨的標準呢?對吸收西畫而衍生的具象水墨厭倦后,用理論層層包裹的抽象水墨便大行其道;對傳統一脈滋生出的水墨傳承疲憊之后,摒棄傳統筆墨、有別于以往視覺經驗的非常態實踐就倍受推崇。這種現象的出現并不令人意外,如今被歸為固步自封的藝術前輩曾幾何時也被看作是一反傳統的新實踐,只是時至今日,竟也被無情的劃歸為急需革新的傳統了。

在這樣的前提下,“新水墨”在市場的慫恿下適時的出現了,畫廊推出一系列年輕的水墨藝術家展時對年輕藝術家的全新定位—一個“新”字,既包含了當代性中的新,又囊括了推陳出新的新,當然也有最直白的年輕藝術家的新。“新水墨”的提出恰逢其時,此時出現最為合適不過,成為又一個時常被拿出來說事兒的托詞,而被冠以“新”字當頭的水墨卻很難發現其中生發出的“新”的意義所在,大都最終以最后一層新的意義(新人)成為觀眾心目中對于新水墨默認的劃分依據。而對于當代性的反復強調和強勢靠攏無外乎也只是在于迎合觀眾一個“追新”的心理罷了。年輕藝術家的想象力在“信息時代”的沖擊之下已經極盡匱乏,點子主義也很難成為提高自身段位的救命稻草,在吸收前輩的技法之后,如何尋找自己的藝術語言并保持它新鮮過后的持久性成為擺在年輕水墨藝術家眼前的難題。縱然市場和媒體的介入使得藝術得發展在表面上看似起伏不定,但溫度和熱情的背后,大家對于水墨的身份認定和被說的火熱的所謂的民族心理也只不過皆是浮云罷了。無論如何,在這樣高密度的展覽安排之下,蜂巢無疑又為我們貢獻了一次水墨盛宴,并在之后的時間里,積蓄力量準備用新一輪的水墨浪潮來沖擊我們對于水墨熱的超高的心理預期。