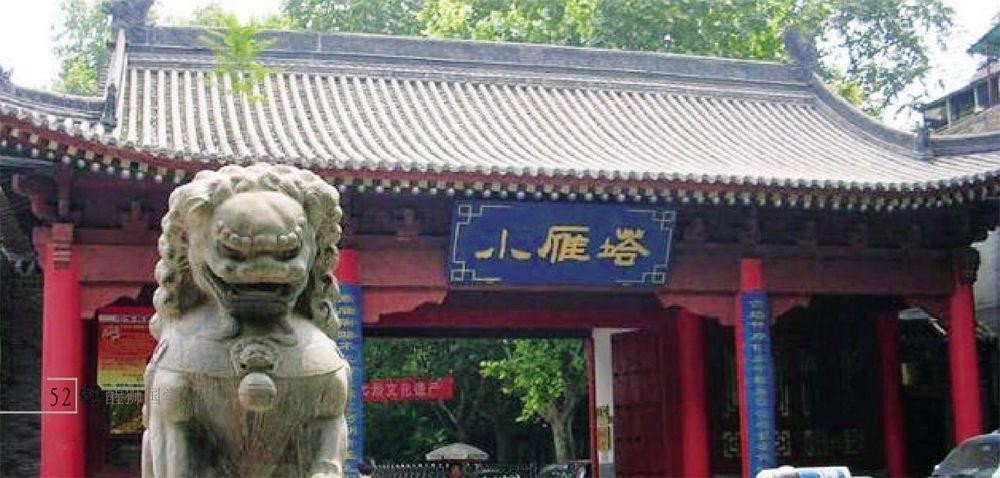

西安小雁塔的若干問題

田繼偉

中國古塔是我們中華民族歷史長河里遺留下來的獨具特色的歷史文化遺產。自佛教東漸,經過不斷吸收發揚。直至今日,佛塔述說歷史,點綴山河,印證時代,是數十代人共同經歷的實物。

一座塔本身就蘊含著諸多科學,聚合了歷史學、佛學、道學、建筑學、材料學、美學、風水學、物理學、抗震學,是我們研究古代多學科的實證。

據統計,目前在中國大地上的百年古塔17000座。在陜西省境內的就有200余座,西安的大小雁塔已經成為一個符號被人們熟知。

小雁塔年代久遠,體量高大,具有原始建筑狀態,歷經數十次地震不倒,以上就奠定了小雁塔重要的歷史研究價值。

一、根據現存最早的碑刻顯示,小雁塔“自高宗時立為獻福寺,至天授元年改薦福,并御書飛白額。中宗大加營飾以神龍年后,翻譯佛經,并與此院”。按照《西京記》載:“西北隅有薦福浮屠院,實景龍中宮人率錢造之。”這便是小雁塔原名、確切年代與出資修建的出處。

二、神龍二年(公元706年)十月,中宗從洛陽返長安,義凈大師作為國家文化譯經主持人一同,敕令安置在薦福寺,設立翻經院。義凈仰慕已久玄奘,效仿大慈恩寺和大雁塔功德,倡議于薦福寺興浮屠塔。中宗下令道岸與工部尚書張錫共同監理,在千年前沒有大型設備的情況下建成小雁塔。我們根據文獻了解到小雁塔應該采用“堆土法”建造。

三、小雁塔原名應為薦福寺塔。古代建造寺院佛塔另有規定,劇道宣《四分律刪繁補闕行事鈔》卷下三載:“起僧伽蘭時,先規度好地作塔處:其塔不得在南,在西、應在東、在北。中國伽蘭門都東向,故佛塔廟宇皆向東開。乃至廚、廁皆在西、南,由彼國東北風多故。神州上西為正陽,不必依中土法也。不得僧地侵佛地,佛地也不得侵僧地。”可以看出,佛塔建設需要考慮風水,需要與生活區域分開。小雁塔是一座舍利、藏經塔。一般意義上塔是給我們一個禮拜朝圣的方向。

四、中國塔從平面分四方、六方、八方、十二邊、圓形。從層數上,單層、三層、五層、七層、九層。也有個別偶數層的。從建筑材料上有磚、木、石、金、銀、銅、鐵、玻璃等。從教義上講,肉身舍利塔、法身舍利塔、藏經塔、供奉塔等等。從建筑結構上分,“樓閣式”“密檐式”“亭閣式”“覆缽式”“金剛寶座式”“過街式”等等。

小雁塔是典型的“密檐式”。其外觀檐層多是密集,間有變化,“俞上俞促”間距遞減。塔身內部為空腔式,除一層塔身較厚,其余各層均為一米五到兩米五之間。出檐十五層,每層均有樓板,沿踏步梯旋轉而上,僅南北有圈窗,圈窗外側兩邊設置佛龕臺座,外壁米有立柱,斗拱,欞窗裝飾。現在小雁塔由于在康熙二十二年(1683年)在塔底層抱磚七十厘米,才形成了“下大上小”的造型,而原始模樣在明代的碑刻中看的非常清晰“紡椎形”,整體簡樸,端莊,大方,舒展,給人以亭亭玉立的好感。

五、小雁塔采用煉磚、黃泥為原料,錯磚疊澀,磚縫施以過濾黃泥黏著。外壁縫隙的平均寬度2毫米,內壁選磚粗大,縫隙較寬。塔平面為正方,底邊單邊長度11.38米,位于3米高的臺座上,臺座邊長21.1米,占地445平方米。塔身首層高6.20米,逐層均勻遞減,至第八、九兩層僅為2.28米,到了最高層僅有70余厘米。

塔底層南北拱門,門楣,門柱上于南門線刻飛天樂人供養圖及唐蔓草花紋。北門楣上線刻佛國極樂妙音世界,其上飛天伎樂人飄逸飛揚。塔身下3.7米處有地宮,分為前室、通道、宮室。宮室邊長2.7米,高2.78米,全磚壘砌,未見損害,應該是初始狀態。根據日本人常盤大定先生1906年的游記,證實地宮早在100年前就已經破壞了。

親愛的朋友,袍澤們,小雁塔的經歷令我們唏噓感懷,心潮跌宕,如您有意就來看看這座1300年前的佛塔吧,這里有我們共同的印記,如果這種認同是可以被我們接受的,那么面對先人我們可以開始學習文化了。