中國科學技術館之華夏之光

“華夏之光”主題展廳位于中國科技館一層北部,面積約2300平方米,包括序廳、中國古代的技術創新、中國古代的科學探索、華夏文明與世界文明的交流、體驗空間五個展區。

通過對目前天文觀測方面最古老的考古發現——陶寺古觀象臺的介紹,引導觀眾從現代步入中國古代,開始探源中國古代的科技。

陶寺古觀象臺

該遺址位于山西省臨汾市,是迄今發現的世界上最古老的觀象臺,距今已經有4000多年的歷史。陶寺古觀象臺由相隔一定間隙的13根夯土柱構成,觀眾可站在觀測點上進行模擬觀測,透過柱間縫隙觀測日出的方位,不同縫隙里的日出對應著相應的節氣。該觀象臺在觀象授時所建立的歷法是二十節令,是今天二十四節氣的淵源。

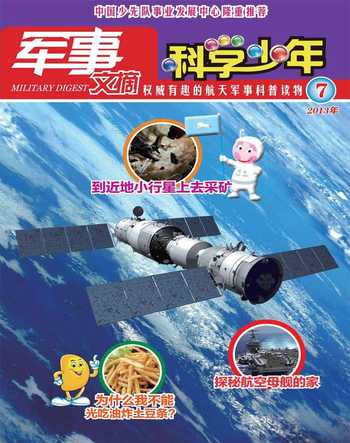

中國古代的技術創新

從衣、食、住、行四個方面展示古人在農業生產、絲綢紡織、建筑技術、車船交通等方面所取得的各項技術成就和創新成果。

水轉翻車

以水力驅動的古代提水裝置。它以齒輪傳動的方式,將水從較遠處的水源中提取并運送到農田。

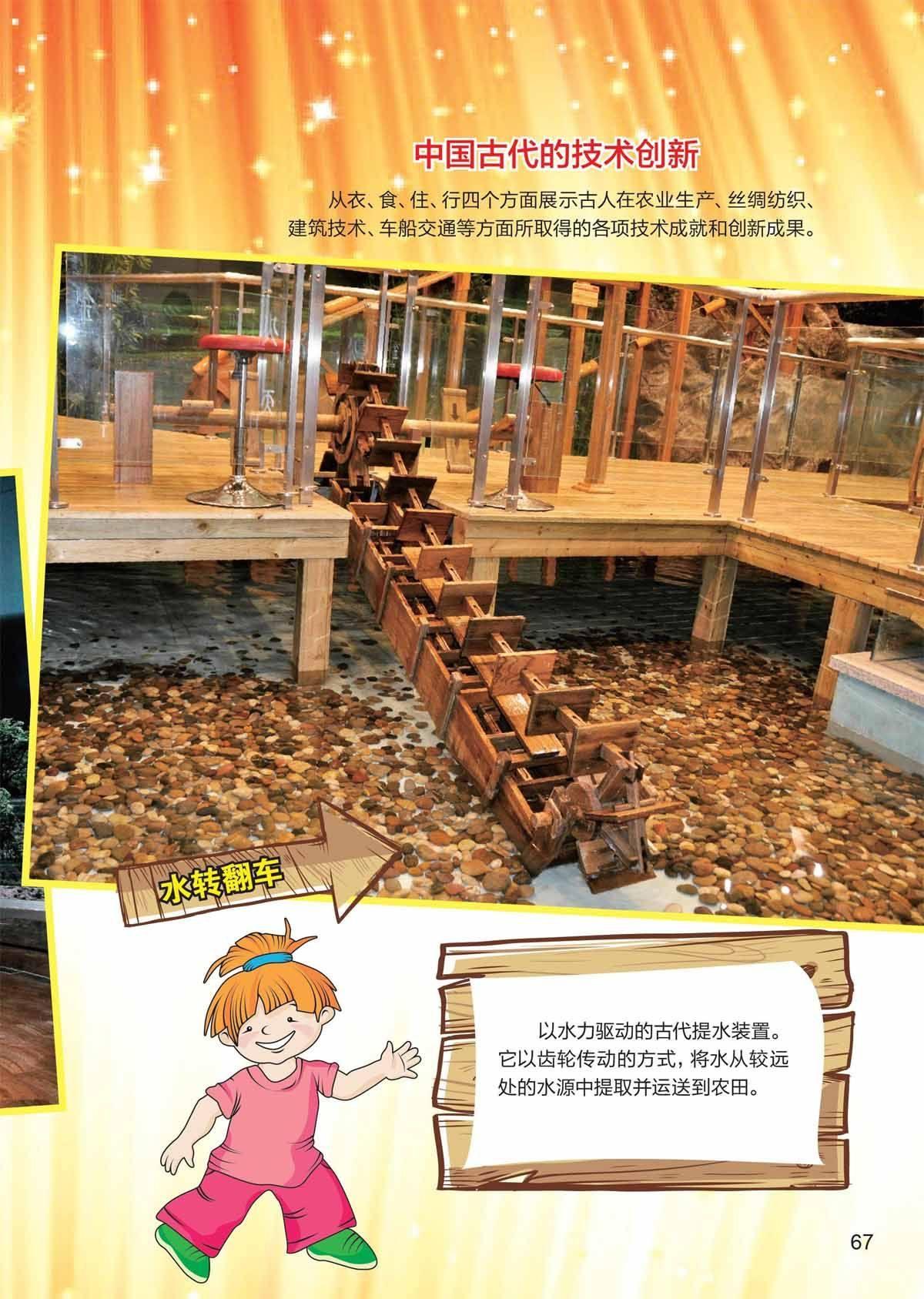

大花樓織機

古代用以織造錦緞的機械,代表了中國古代織造技術的最高成就。坐在花樓上的挽花工,依據花本中所包含的程序,用手提拉花束綜,坐在下面的織工則協同動作,一來一往穿梭打緯,織出飛禽走獸、人物花卉等復雜的花紋。

明代福船構造

“福船”最早出現于宋代,因在福建沿海建造而得名。明代福船尖首尖底,兩頭比較翹,中間飽滿,適合遠洋航行。福船采用了平衡縱帆和水密隔艙技術,提高了船只行船的受風效果和安全性。其用于轉向的舵為平衡尾舵,可根據水深進行升降,因地制宜非常方便。明代鄭和下西洋艦隊里的旗艦——寶船,即為福船構造。

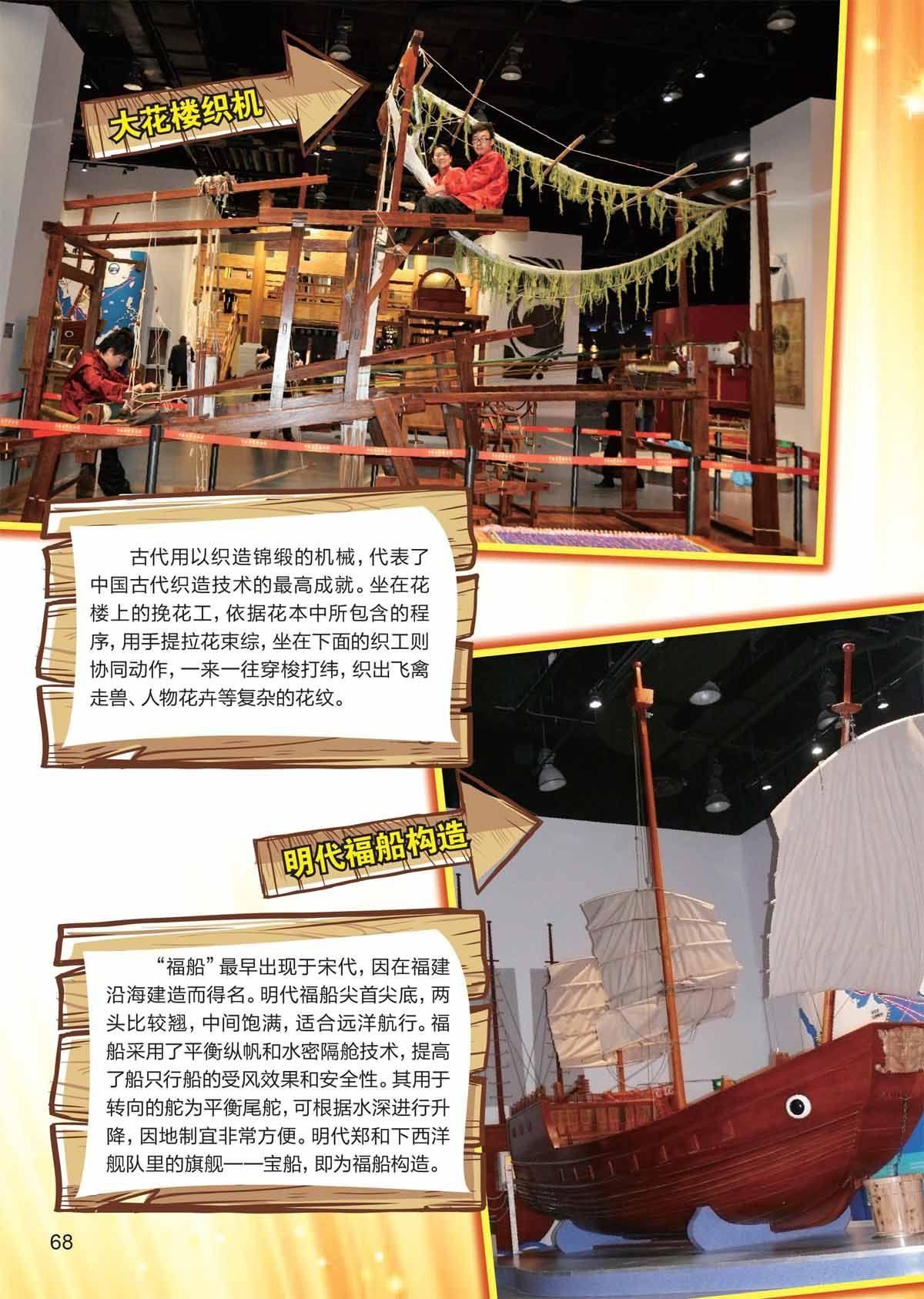

應縣木塔

位于山西省應縣佛宮寺內,建于公元1056年,是世界上現存最高最古老的木制塔式建筑。原塔高67.31米,外觀上呈八角形,五層六檐,整個建筑采用54種斗拱技術。全塔為純木質結構,不用一釘一鉚,以榫頭卯眼間的銜接穿插搭建而成,達到近乎完美的力學平衡效果,顯示出我國古代木構建筑技術的高超水平。

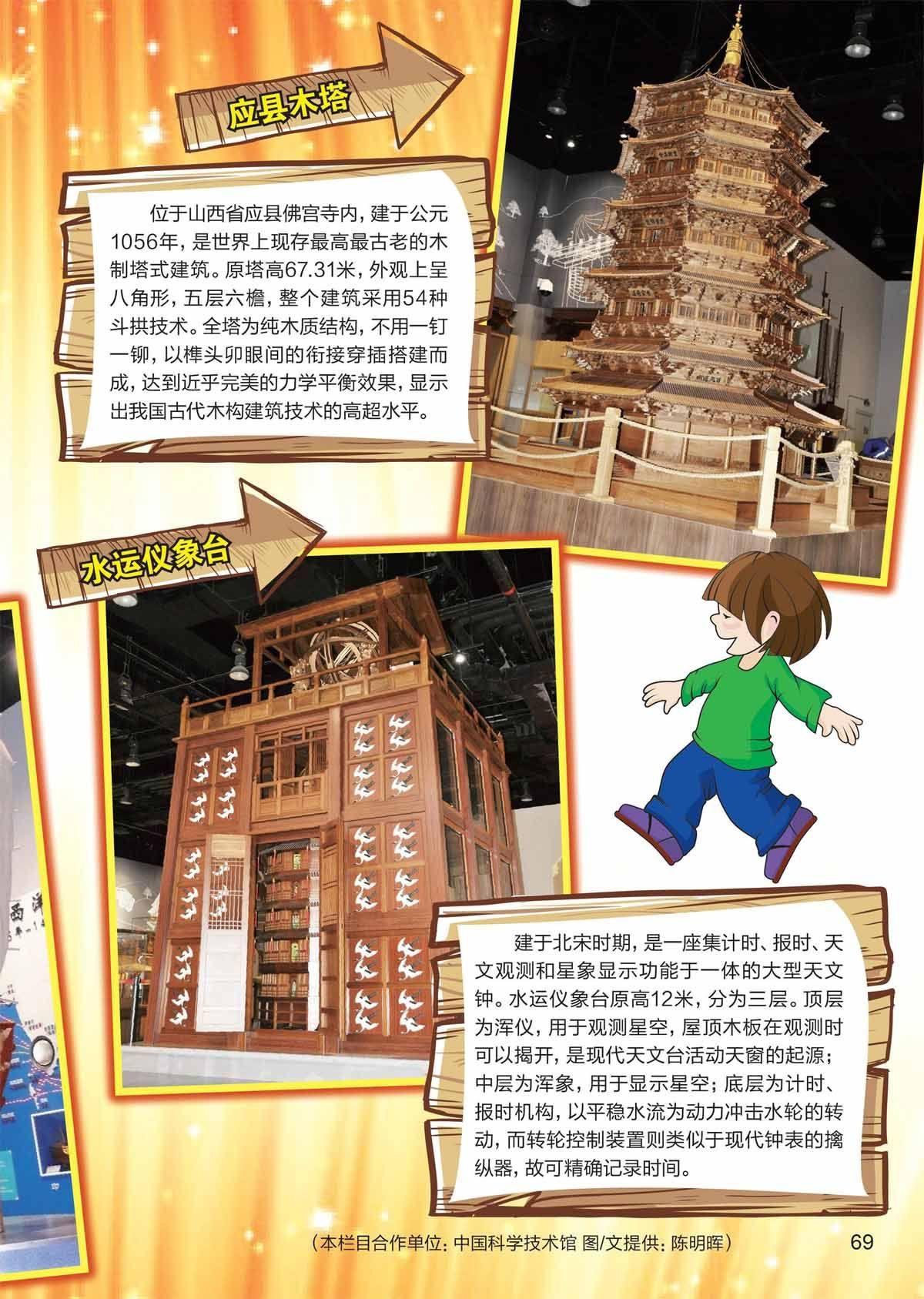

水運儀象臺

建于北宋時期,是一座集計時、報時、天文觀測和星象顯示功能于一體的大型天文鐘。水運儀象臺原高12米,分為三層。頂層為渾儀,用于觀測星空,屋頂木板在觀測時可以揭開,是現代天文臺活動天窗的起源;中層為渾象,用于顯示星空;底層為計時、報時機構,以平穩水流為動力沖擊水輪的轉動,而轉輪控制裝置則類似于現代鐘表的擒縱器,故可精確記錄時間。