回到從前

葉卡捷琳娜·柳莉恰克

雖然赫莉斯金娜·伊萬諾娃是現代社會中的一名大學教師,但她的心仍活在上世紀50年代。如今在俄羅斯,有一群人自稱“時空飛梭人”(源自英語單詞timeshift),他們并非逃避現實,而是在創建雙重生活。他們或搬到中世紀木屋中居住,或沉浸在蘇維埃時代不能自拔,亦或拋棄體面的工作,只為打造鎧甲或聽著搖滾樂烤制漢堡。

騎士的樂趣

在跟那些以古羅斯生活為樂的時空飛梭人見面時,他們當中的一位“騎士”告訴我:“我們的生活絕對平衡,人人都有手機、電腦,不反對使用熱水,也不崇拜煤氣火苗的神秘力量。”我的采訪對象是一家歷史重建俱樂部成員,在“騎士圈”中人稱尼蒙,他說俄羅斯很多年輕人正在“加入”中世紀,真正的領頭羊當屬該運動的堅定擁護者奧拉夫(內心是戰士,生活中是司機),40出頭。

在斯堪的納維亞,中世紀村鎮正在崛起,曾經的總經理和公司職員“住在”里面,他們的房子、生活習慣、服裝、勞作方式都跟真正的維京人沒什么兩樣。時空飛梭人中的個別隱居者甚至拒絕跟好奇心強的賓客和旅游者交流。

俄羅斯也有這樣的隱修士。巴維爾曾是名醫生,喜歡研究歷史,后來對自己的職業灰心失望,一心回到過去,成了鐵匠,打造真正的中世紀物品。現在他完全“搬到”了中世紀,一群歷史愛好者們正用那個時代的工藝幫他建造沒有煤氣,沒有電,也沒有互聯網的房子。

“逃世者”的行為引起了社會學家和心理學家的注意。“這些人‘潛入另一種社會組織,希望活得更有趣。”俄羅斯科學院社會研究所首席研究員瑪琳娜說,“當今社會基礎價值觀搖擺不定,新的價值觀尚未形成,前途茫然一片,這就導致人們渴望某種容易理解的空間,在那里可以體會自身存在的意義,即使你不是達官顯貴,也不是億萬富豪。”

活在中世紀開銷不小,需要打造裝備、購置毛皮外套,最簡樸的裝束至少也得1.5萬盧布(約合人民幣3000元),一身鎧甲則在20萬(約合人民幣 4萬元)以上,然而愿意花大價錢回歸過去的確大有人在,就算建造真正的古城也在所不惜。基輔的一位企業家即是如此,他對基輔羅斯的歷史著迷之至,每年夏天都在基輔城郊建造有堡壘的商業區,前來城鎮的復古愛好者可以在那里購買服飾,打造自己的私人領地。

蘇維埃人

蘇維埃崇拜者的生活就比騎士簡單多了,雖然發髻或馬褲也很引人注目,但遠不及鎧甲和長劍惹眼,價格也便宜很多。他們當中的很多人生于蘇聯末期,連少先隊員都沒當上,也許正因如此,蘇維埃人的生活對他們有種特殊的魅力。

崇尚蘇維埃時代審美觀點的人,多半是因為懷念那個時代的無限激情。此外,前蘇聯時代離現在并不遙遠,這些崇拜者的父母就成長在那個時期,因此這里也摻雜著一種懷舊情緒,以及希望了解上輩人生活環境的意愿。

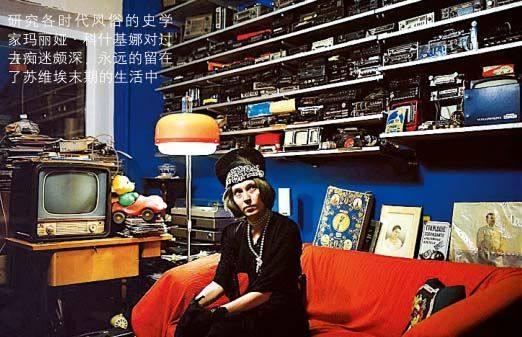

想生活在蘇維埃時代的人可以隨時如愿,不必等到逢年過節,因為置辦裝備的成本微乎其微。老舊用品的主要采購地是二手市場。“我認識一家人,男孩定期穿蘇聯時期的校服上學,他喜歡那樣。”歷史學家兼復古愛好者瑪麗婭·科什基娜說,“他老早就加入了復古愛好者的行列,從小就特別向往那個年代,當然這其中也有父母的影響。”

隨著時間的推移,有些人的愛好變成了創收的源泉。蘇維埃時代的藏品能帶來豐厚的利潤:如果有人看中你的收藏,你就會被請去拍電影、上電視、拍照片,收藏家們還會為這些“破爛”討價還價。“經常有人來找我,租我的東西拍照,” 瑪麗婭·科什基娜說,“姑娘們從我的藏品中挑選舊式衣服,在各種場合裝扮自己。”

盡管大多數人只在參加各種晚會時盡享自己的復古愛好,但仍有很多真正的“蘇維埃人”始終生活在那個年代。“對我來說,復古并非愛好,我就活在那個年代,我總覺得我該早生50年。”電影技師安德列·契基斯特坐在自己的“莫斯科人”汽車(流行于上世紀70-80年代的蘇聯汽車品牌)里說,“我家里的所有東西,家具、電器都是60年代以前的,電話是撥盤式的,電視是56年出產的,電腦是80年代末期的,手機是最原始的樣式,只用于聯絡,打字時我用打字機。”由于小時候家里不富裕,他的童年就是在舊物中度過的,然而他非但沒有遠離舊物的愿望,相反卻對自己所處的環境產生了一種愛國主義熱情,無論他的父母和朋友如何勸說他回歸當今社會,安德列仍竭力避免使自己成為一名“時尚男孩”。

“我穿著爺爺那個時代的校服,背著行囊上學,現在我還穿舊式大衣,我喜歡這樣。我并不反對進步,只是現在的一切并非進步,而是退化。”安德列說。

安德列還學習電影技術,希望從事舊膠片的復原工作。

最后,安德列要我保證不許辱罵列寧,還問我有沒有人需要他這款90年代的“莫斯科人”汽車:“我想買一輛更老式的汽車,56年生產的,這款太新了。”

搖滾人生

遺憾的是,我的下一位采訪對象不需要安德列的“莫斯科人”,這位搖滾愛好者正活在上世紀50年代。

“俄羅斯的搖滾復興運動始于80年代,當時首都大學生經常舉辦封閉式晚會和唱片舞會。”50年代美國搖滾的崇拜者赫莉斯金娜·伊萬諾娃說,“現在,參加這種聚會的人形形色色,從總經理到技工都有。通常,如果一個人真正進入角色,他就會逐漸成為百分百的搖滾人,很少有人白天當辦公室白領,晚上梳起雞冠頭,穿上肥腿褲,過人格分裂的生活。”

在日常生活中,搖滾人士嚴格按50年代的風格著裝。他們從跳蚤市場、拍賣行和展銷會上買東西,對50年代的滯銷商品趨之若鶩。牛仔裝、沉重的“工程師”式皮鞋和“飛行員”式皮夾克是搖滾青年的最愛。

我跟赫莉斯金娜一起來到搖滾人士舉辦的聚會上。“你猜,那兩個人是做什么的?” 赫莉斯金娜指著舞池內的一對兒說,后者擁有搖滾愛好者典型的發式、服裝、紋身……“他是精神病醫生,她是護士。”這并非化裝舞會。一個真正的搖滾愛好者在現實生活中應當全部遵循50年代風格,他們的個人生活也往往成為搖滾式的:隨意的“享樂”關系,與舊情人以及舊情人的舊情人保持和諧的友誼,是這種聚會的典型特點,重要的是兩廂情愿。因此,當我請赫莉斯金娜再給我找出搖滾情結下組成的特色鮮明的一對兒時,她笑道:“這里所有人都互為情侶,不是現在的,就是過去的,就是這樣。”

50年代的崇拜者通常根據自己的生活方式選擇職業。在美國,參與周末搖滾聚會的有貨車司機、建筑工人、汽車技師和工業時代的其他精英。因此,在搖滾人中歸屬工人階級是最高榮耀。

“一切皆源于叛逆和對自由的渴望。”搖滾人列夫·卡爾布諾夫說,他曾是一名成功的企業家,擁有一家從事VIP運輸的航空公司。他從總經理的職位上退下來,當上廚師,就是為了將來能開一家自己的搖滾飯店,親手烤漢堡。“過這種生活的人們,在職業選擇上也遵循自己的品味,他們當紋身工、藝術家、服裝設計師和汽車技師,以便能開著舊汽車,騎著摩托,跟俱樂部守門人和服務生一起,過接近音樂的生活。”

長期生活在另一個時代的人也了解那種生活有多復雜。在解釋同時生活在兩個年代的情形時,時空穿梭人士提到了時下流行的一款叫做timeshift的網絡游戲。游戲的主人公(跟本文主人公們一樣)千方百計地游戲時間,穿梭于各個時代,回到過去,在不同的文化中生活。然而遺憾的是,等待時光旅行者的是不可避免的殘酷的失望,因為時間,無論它一開始多么溫順可愛,多么有趣好玩,都將對逃世者本人進行改造,并使自由受到越來越多的限制。如果仔細研究游戲的名字,就會發現time和shift首尾相交,會產生一個新的詞匯mesh:網眼、圈套、陷阱。根據游戲規則,主人公在游戲結束時會發現這一真相,當然如果他們還來得及擺脫過去的話。

[譯自俄羅斯《星火》]