社祭者

孫廷永

俗話說往事不堪回首,仔細斟酌起來也不盡然,因為每個人所面臨的環境所經歷的曲折有著本質上的區別,所以想起過去的那些無論是悲憤或是歡欣的記憶,都實在值得用溫熱的手掌去輕輕撫摸,用撲簌簌的淚水來凈化。

活到近70歲的我,就一直不停地經受著起伏跌宕的歷史進程傳遞給人身體與靈魂的震顫,就一直不停地像牛反芻似的思考或解讀隱匿于震波后面密碼般的故事。常常感嘆很苦很累,但又不乏從苦澀里嘗到絲絲甜蜜時無法形容的滿足。

近幾年來,我才找到了一點這種內心深處的感覺,并活得踏實隨性了一些。視野一下子開闊了,有如穿越了濃云密霧到達了峰頂,極目望去真是從魍魎世界進入到了光明天地,亦越來越體悟到生命中那股股神圣渾厚的力量在蔓延、滋長。它究竟是怎樣的境界?一時半會兒真是理不出個頭緒,姑且把這個人生階段歸屬于“大悟”卻尚未“大徹”的境界。

這是因為人的思想并非一個不變的固體,乃是伴隨著生存狀態的漂泊而發生質的飛躍。也許只有生命的火焰脫離了某種無形力量的束縛—就像河水溢過了堤壩,才會爆發出超乎尋常的絢麗姿態。這比喻不玄虛,曾經離棄了常規的人都或多或少地享受過散漫自在的幸福。

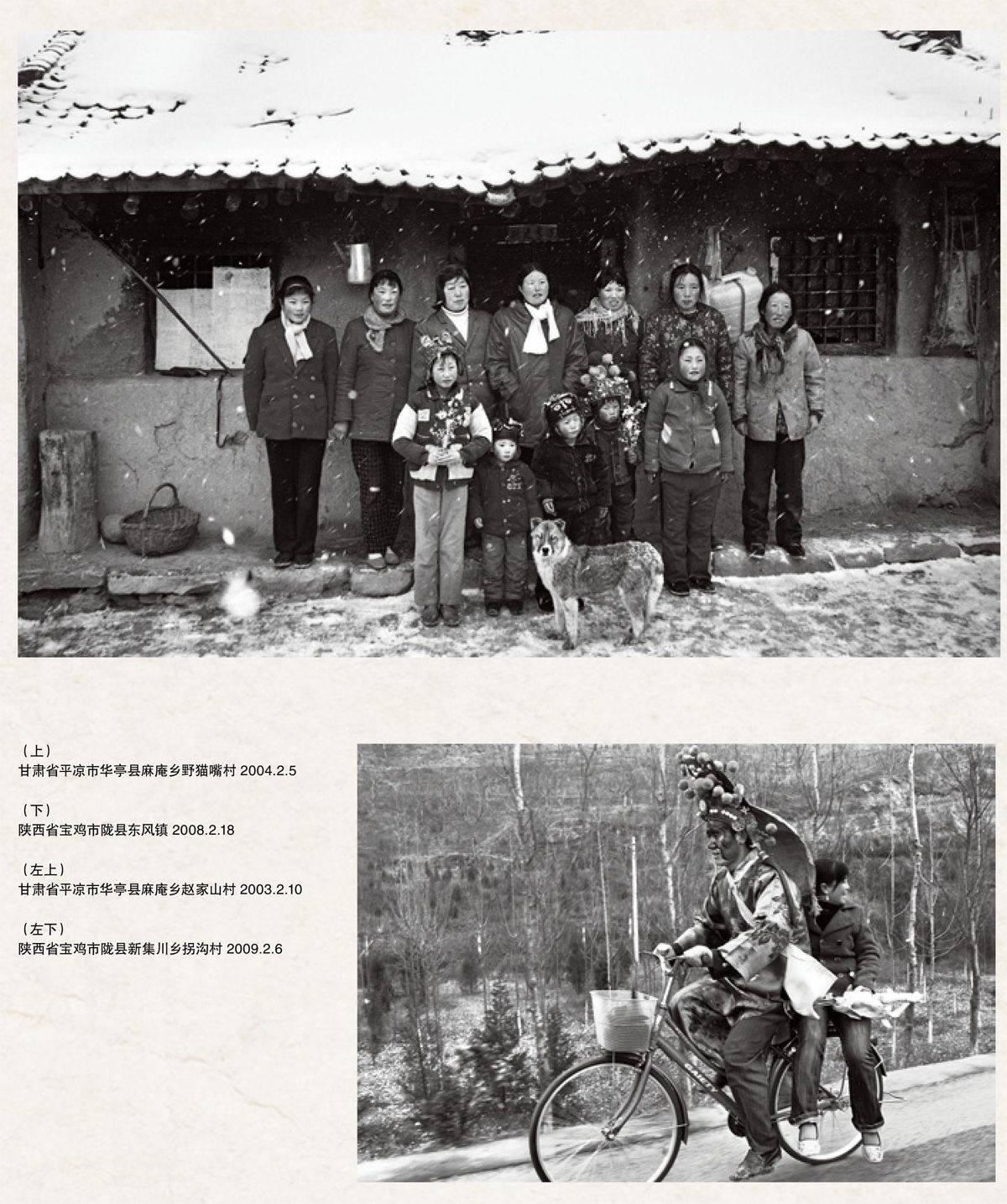

從1999年至今,我拍攝的社祭影像越拍越像自己心靈的獨白,而心靈的獨白也越來越像秦隴大地間古老蒼涼的語言。客觀現象和主觀意識的界限正漸漸淡化,物我相融的過程亦是凈化氣質的過程。于是樸素的生命情感和鏡頭正反面的生活瞬間都獲得了鳳凰涅槃般的喜悅。

琢磨琢磨,真有點不可思議。人到了這個年齡才覺著眼前清晰了,尤其是近十多年來我把視覺目標定格在西北地區保留最完整的、古老的社祭典禮上,那一幕幕演繹的天神、地祇、人鬼間數千年情未了的莊嚴靜寂的畫面,使我不再困惑苦悶,反倒是我一生中頭腦最清醒的時候。這清醒源于我曾面對過的每一位社祭者,源于他們對天地神靈的崇拜和具體的行為方式。我以為他們的虔誠不是后天耳聞目睹學會的,而是從祖祖輩輩的血脈中點點滴滴傳承下來的,沒有任何矯情。因為就在社祭者與靈魂里的形態進行交流之際,連舉起鏡頭的我都覺得四周的空氣好像受到了感染而變得凝重起來,還夾帶著一點哀傷。

這份于大山峽谷間營造出的神秘氛圍是從一顆顆真摯的心靈內緩緩涌出,通過身軀的關節和聲音,如墨色點染在白紙上,漸漸形成的一種用語言難以形容的空虛無我的凈境。他們的每一副面孔、每一個眼神、每一種表情,甚至每一聲低吟或呼吼,都肅穆化了,成為大自然遼遠韻律的有機組成部分。每當他們盡情為自己的祈愿“言之不足/故嗟嘆之/嗟嘆之不足/故詠歌之/詠歌之不足/不知手之舞之足之蹈之也”時,整個人就像是一根調好音準上緊了的琴弦,會驟然發出一種恍惚不定、難以捉摸的律動。

有段時間,當我抽空審視用鏡頭推開的這扇歷史的門扉,靜下心來一遍遍打量這一幕幕場景過程中的瞬間時,似乎覺得我也捕捉到了圖片構成中社祭者的形象所包含的些許意蘊,但很模糊不清。現在想想,其中之一即是要依托祭拜之船渡過波濤洶涌的水面去達到某個幸福的彼岸吧。

現如今,我也看到許多人渴望生活的美感,雖然沒什么過錯,但彼此交流時會發現其內心空虛的成分較多,因為他們對于物質生活的享受和過度的自我欣賞幾乎高過了一切。西北地區尤其是西北大山里,農民的日子過得十分清苦單調,但身心卻沒有一絲悲觀。他們樸實的精神情感所折射出的人性的光輝,真讓我感受到民俗民眾的偉大。

前兩年我寫過一篇拍攝手記,其中有這樣的總結:“在面朝黃土背朝天的日子里,含辛茹苦一年的間歇時刻,廣大民眾把對各種邪惡勢力和人間災難的挑戰,對美好前景那撲朔迷離的憧憬,通過鑼聲、鼓聲、炮聲、吼聲、膜拜等形式,一瀉千里般噴涌出他們心中的大苦大悲,大喜大愿……雖然社祭時的祭祀與祈禱往往并不能天遂人愿,但在漫長的歷史長河中,社祭文化作為一種群眾意識,充分體現著廣大民眾傳承的力量和自我釋放的渴望。”這些語句是我以往的創作經歷中從未萌生過的。感謝豐實而偉大的人生,感謝祖先隱秘而圣潔的創造。我深信將來定有更多的攝影家帶著這種既遙遠又陌生的意緒,夢游似的進入社祭者的氛圍里,并伴隨著時間的推移,會比我更加深邃地體驗到全新的生命意義和歷史價值。

責任編輯/段琳琳