天工物化,20年石頭記

【藏品價值】

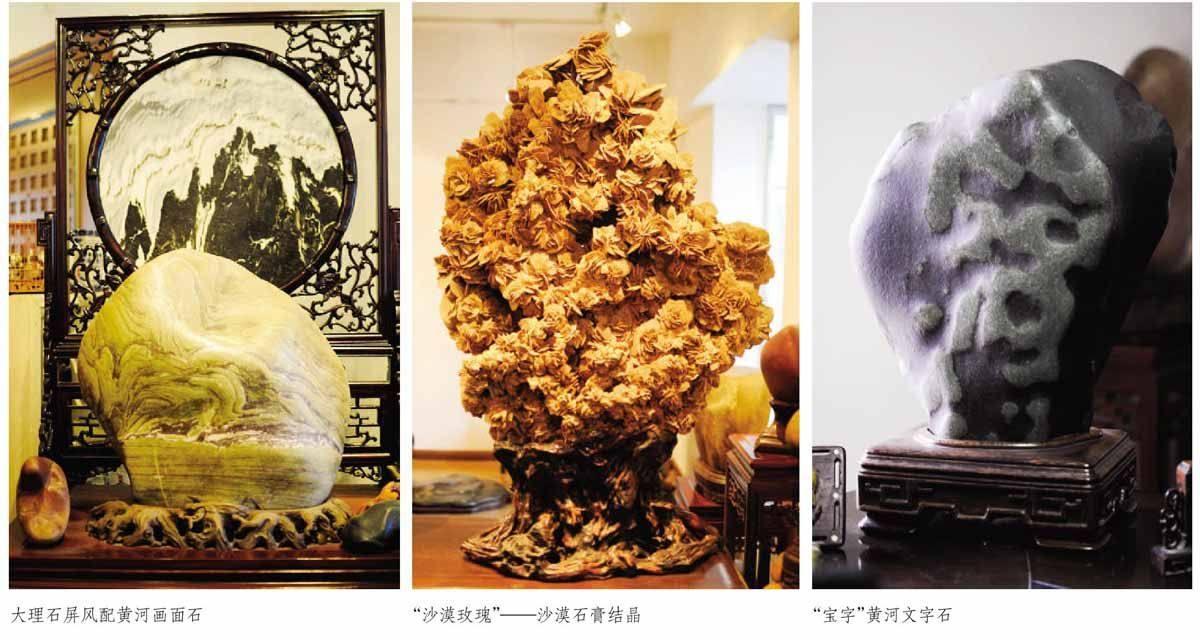

奇石價值在上世紀90年代才被逐漸挖掘。1994年5月,一塊靈璧石在香港佳士得拍價8.6萬港元。2003年后,上億元的觀賞石紛紛亮相,2006年,一塊名為“秦俑”的戈壁石標出了10億元,一塊中國版圖形狀的葡萄瑪瑙估價9600萬元,一塊內蒙古戈壁瑪瑙石“雞雛出殼”,被評估為1.3億元。石頭資源愈加有限,精品觀賞石價格居高不下。其中,廣西紅水河的大化石,新疆、內蒙古、青海的戈壁石,黃龍玉在價格上為奇石界的前三甲。

【收藏故事】

20年前,劉明利在宜昌花300元買了塊長江石,“月有大江流”。怎么才能不辜負那一上午的徘徊,他花了20年。

3000噸,1萬塊石頭錯落有致的裝飾著他現今的生活。置于藥廠的奇石館,擺在辦公室案頭的標準石……我看得眼花繚亂,他卻淡定地談起私人博物館未來的傳承。這份沉著,與從青藏高原運來的,身價昂貴的藏瓷無關,只因掌中有乾坤。

他打開一只麻袋,排出幾塊戈壁石,“你覺得像什么?”我揣測,“元寶,大小不一的?”“那多沒想象空間,像不像碎銀?揣在手里,都有那個時代的自如。”

初玩石,“你看這像什么?”

劉明利玩石,純屬一時興起。1993年的第一次出手,花了兩個多月工資。巴掌大小石頭帶回家,被大家笑做瘋子。

那塊石頭還放在案頭。把玩日子久了,竟然有玉的溫潤。

幸虧有從國外回來的朋友贊賞。也有武漢石界泰斗王杰的點撥。“玩石本是中國傳統,后來卻被東南亞接了過去。現在算是回流過來的風潮。”

沒有傳承下來的市場,更不可能找到資料。最早的書,劉明利托臺灣的朋友帶回,一百多元一本,紙張和圖例的出品美輪美奐,拽住他的心。

他走進藏家瞟學,聽高人讀石。情景交融的句子,激發起南國工科男的大漠戈壁夢。只是最初的夢,不敢做太遠。陽邏長江邊的第一處急彎,宜昌的水邊,他挽起褲腿,甩掉領帶,和石農一起尋寶。

長江石多畫面,他禁錮多年的形象思維噴張開來。坐在沙發上,問周圍人最多的話是,“你看這像什么?”

具象聯想是玩石的初始階段,“學費因此而交,有嚼勁、有韻味的石頭視而不見。”像在門票動輒幾百的地質公園行走,被導游突然攔住,“你看前方那塊石頭,像不像西行路上的悟空?”

想象力是玩石的必備,但并非一眼看穿。美感和神韻若能回味,才能進入第二境界。

“好在那時資源充足,2元多就能買一斤,后來漲到二、三十元一斤,待我找對路子,石頭已變成論個賣。”

早年間劉明利在恩施石農家尋常可見的云錦石、古陶石、菊花石突然都成了稀罕物。十堰的綠松石,賣到高原,大都成了贗品。加膠加色,俗艷不忍卒看。

“資源變少才會出現假石頭,比如由不同石頭拼接、打磨、切割而成的所謂奇石。”

劉明利的推斷成真。熟悉的大石商放言,又要去國外進貨了。“去非洲找孔雀石,巴西找彩釉,馬達加斯加找玉髓,緬甸找木化石。”

柳州人穿著潛水服到紅水河里把河床的床板都恨不得撬起來找石頭的故事一點也不夸張。全世界的大江大河正在被中國人找遍,泥沙之下,必有珍寶。

具象聯想是玩石的初始階段,“學費因此而交,有嚼勁、有韻味的石頭視而不見。”像在門票動輒幾百的地質公園行走,被導游突然攔住,“你看前方那塊石頭,像不像西行路上的悟空?”

10年后,讀石是修養

他的疆土亦從省內拓展到全國。

在草原的帳篷里一群人夜聊,劉明利瞅見桌上木碗里盛滿月光,月光沐浴著的,是一顆顆潔白的“大米”。他愈看愈入迷,翻身問正在劈柴的牧民,答案更讓他愕然。“那是他們經年累月撿來的玉髓,漸漸積成一碗。”

“玩石是與大自然之間的一種感應。它來自于天工物化,出于本心我難以拒絕。比古玩有意思的就在這兒,沒有規則,沒有量尺。從不按我的想象出牌,每次出現都不同。”

他把案頭的《臨床醫學》撤下,換上詩詞、美學、書畫相關的書。“為了像大藏家一樣讀石。寄情于物,也得有源頭活水。”

每到一地,他勢必拜訪三個圈子:石農、石商和藏家。能將這三者的關系拿捏得恰到好處,劉明利是發揮了多年游弋于商場的優勢。

“多見資金量大,卻初入石場的人被石商牽著鼻子轉。機場接送,帶著去他的店里呆滿一整天,劈天蓋地的石頭籠罩上來,一手交錢,暈乎乎離去。若是有不甘心的人要去別家看,要不得等到天黑小心翼翼的行動,看中了再跑一次。要不為了顧及雙方面子,舍了所有可能。”

石農是尚能撿漏的去處。“他們把原石撿回來,有些看明白了,有些根本就沒讀懂。碰巧是那些沒讀懂的,才有機可乘。”

石商是易成交的場所。“他們經驗老道,見多識廣。能提供給你盡可能豐富的貨源,也能讀出不尋常之處。你要做的,多是討價還價。”

藏家中的石頭要請出來,大多不菲,卻最不能錯過。“讀石是一種修養。年齡不同,分量也有輕重。有些悟性,書沒法給你。”

玩石10年,劉明利的收藏轉向寧靜簡潔。他案頭的長江標準石,渾圓妥帖,通身墨綠,無任何圖案。卻讓他在氣躁時歸于安然,心怡時浮想出江河湖海。

“它在三峽河床上就是一塊石頭,我給它配座,用石蠟、凡士林保養后,圖案的色差對比更鮮明了。”順著劉明利手指的石面,一只烏篷船行駛在江面,倒影清晰可見。

放在案頭、書房、廳堂的石頭,劉明利盡可能選擇小,能把玩。“你看這枚戈壁石,包漿金黃,肉卻是黑褐色,像一個小盆景。”

玩石是與大自然之間的一種感應。它來自于天工物化,出于本心我難以拒絕。比古玩有意思的就在這兒,沒有規則,沒有量尺。從不按我的想象出牌,每次出現都不同。

不追熱點,嫁接書畫

談話時,他一直握在手中的,仿佛一只橫臥著的金蟬,拙樸可愛。伸開手來,原來是產自馬達加斯加的瑪瑙。

他沉迷于石頭,對自己堅持的標準,卻毫不松懈。“要皮(質地)好,玩古董講的包漿,對于石頭就是天設地造,日曬風吹形成。那是自然形成的光澤和毛孔。”

雖有產業養藏,劉明利卻很少追熱點。“剛進入時,就看到過廣西的彩陶石、大化石,內蒙的葡萄瑪瑙。現在身價都到了幾十萬、幾百萬。但我只藏不出,不為投資,所以買的多是真心喜歡,身價倒在其次。”

標準石之外,劉明利也會請人從廣西或是青海搬回五六十噸的石頭,再用兩個吊車安置妥當。“不在大小,在神韻。小的適合把玩,大的就是空間中的風景,園無石不秀,室無石不雅。”

之前,他把生意和愛好隔開,涇渭分明。

去年年底,他組織全國的經銷商來武漢參觀學習,有人跑去自己藥廠里的奇石館看稀奇,沒承想挪不動腳步。接下來半年時間,此人輾轉兩地,花了四百萬買石頭,竟成了星城玩石界的翹楚。剛出正月,劉明利就受邀去他的奇石會所參加活動,深受震撼。“醫院的院長和他聊著石頭,談著古今,出門時生意也做完了。”

幾乎是同期,中國觀賞石協會在武漢舉辦首屆觀賞石、寶玉石博覽會,成交量高達3個億。“原石的資源在枯竭,興起才三十年的奇石市場卻迅速膨脹,精品奇石就像頂級奢侈品。”

如果把自己看作玩石的第二代,下一代人倘若買不到石頭,該去哪兒看呢?

應該是博物館,“即使不能擁有,人人都有與物面對面交流的機會。”然而,自己的奇石博物館如何維持基本運營,除了以藥養藏,到了下一代,有無其他方式?

說到這一點,是因為劉明利眼見不少私人博物館因場地和傳承,一夜間灰飛煙滅。他不想步后塵。

他試著打開芥蒂,將圈中愛好書法和繪畫的朋友帶到館里。“雖沒發生米芾拜石的場景,卻有不少人因石觸發靈感,現場留下詩句畫作。”

這是劉明利未曾想過的收獲。而這些,或許是他的奇石能接地氣的方式。“我只是收藏者,如果有一天交給公眾,它還有為繼之路。”