探“紅”桐木關

馮靜靜

今年的春天像個犯迷糊的小孩,三月初便帶著溫熱,喚醒了熟睡的大地。于是百花有些“不知所云”地爭相綻放,大地的靈草茶樹也不甘落后地提前發芽。在冷暖相宜的四月天里,我們踏上了桐木關紅茶的探尋之旅。

桐木關是個讓人想扎根在這里的地方。飛流直下的瀑布,遍山層染的美麗色彩,美若近乎夢境的水光山色,讓人不禁想起三毛的一首詩。索性改成:我在此化作一顆樹,一半深深地扎到土里,一半慢慢地迎風搖曳做夢。

此次桐木關之行,我們來到了駿德茶廠深入了解傳統與創新工藝的桐木紅茶制作。清晨的陽光剛剛驅散高山的云霧,我們便在制茶師梁天夢的帶領下爬上了茶廠背后的一座茶山。山上樹木茂密成蔭,茶樹散落其間,或生于石縫,或出于礫壤。沿著被茶農久踏成形的小路蜿蜒而上,兩邊的茶樹依山傍勢而生。清晨的桐木關陽光柔和而濕潤,穿過山頂的樹林,透過薄薄的水霧,落在茶樹上的漫射光,溫柔清新。柔軟的陽光遇見,茶葉上沉睡的露珠,似乎不忍打擾般悄悄折射開。落在來客的眼里。在心里泛起了漣漪。

桐木的茶樹90%以上的茶樹者隉菜茶。土壤以分化完全的沙礫壤與部分分化的爛石為主。由于是有性茶樹群體。故相鄰的茶樹細看都有不太一樣的地方。梁天夢為我們展示了桐木茶葉采摘的幾種標準,他采下茶樹幾粒飽滿的頂芽攤在手心,這些頂芽壯實細長,金毫披面,芽鋒明顯而挺立,像一把千錘百煉的寶劍,散發著神秘的銀光。“金駿眉芽頭的采摘時間要很精確,等它稍張開了,內質就減少了,最好是晴天和雨天相互間隔,芽頭的長勢和內質都會更好。”6萬至8萬顆芽尖制成一斤金駿眉,金駿眉的珍貴自不用說。溫度一上升,芽頭長勢就很快,頂芽不及時采摘就會張開。稍微張開便就可以采制一芽一葉的“小赤甘”。再晚些就采一芽兩葉制作“大赤甘”。傳統的正山小種,由于后期的工藝要求,一般要求鮮葉較為成熟,采一芽三、四葉。

桐木的菜茶采摘全靠手工,快中午的時候,從更高的山上下來了幾位采茶工,他們每人身上背著一塑料小桶。由于茶樹剛發芽,一上午才采了二三兩的芽頭,小桶里的芽頭鮮翠欲滴,煞是可愛。鮮葉下山后便進入萎凋。桐木紅茶的萎凋分為日光萎凋與室內萎凋。晴天的時候,隨處可見放在“青架”上進行日光萎凋的青葉,但因桐木關地處深山,海拔較高,空氣濕度很大,茶季降雨頗多,所以更多的是采用室內萎凋。正山小種的傳統室內萎凋是在“青樓”中進行的。梁天夢向我們介紹說:“青樓是傳統正山小種特有的萎凋,干燥房,分三層:最下面一層為火灶燒制松木;第二層用來干燥,地下設置有環形的熏煙槽。蓋上磚塊,松煙就從磚塊縫里慢慢冒出來,頂上設有焙架,用以放置竹篩,發酵好的茶葉或放置在地上的竹筐里。或放置在焙架的竹篩上進行烘干;第三層用來萎凋。二、三層之間用竹席相隔,第二層松煙的溫度透過竹席的縫隙對第三層上的鮮葉進行萎凋。所以傳統的正山小種在萎凋這步便開始吸收松煙了。”傳統的青樓外觀上看都已黑得發亮,煙熏的痕跡和屋內散發的茶香,仿佛在輕輕呢喃著一段古老的記憶。

隨著桐木紅茶創新工藝的興起。一些新的制茶設備和方式也被引入桐木村。在駿德茶廠新建的廠房里,熱風萎凋槽被廣泛使用。水泥砌成的方形槽內均勻地鋪滿鮮葉,室外有專門的熱風機從槽底對鮮葉進行萎凋。制茶師傅在一旁觀察著茶葉的變化,定時翻動茶葉,以免部分茶葉溫度過高。萎凋過度。

“師傅,茶葉變化到什么程度算萎凋到位?”看到制茶師傅開始“收攤”。我不由地發問到。“茶葉要抓起來有粘性、彈性,不易散開就差不多了。”師傅說著把茶葉放到揉捻機旁邊。

一大筐鮮葉,進入了順時針旋轉的揉捻機中。于是,茶葉隨著機器運動開始舞蹈,每次旋轉,都在蛻變,婀娜的身形漸漸出現了。似乎聽到,茶汁被擠出茶葉的聲音,是一種能量的爆破;似乎聞到,空氣中漸漸充滿了青草香。那是最接近大自然的氣味。

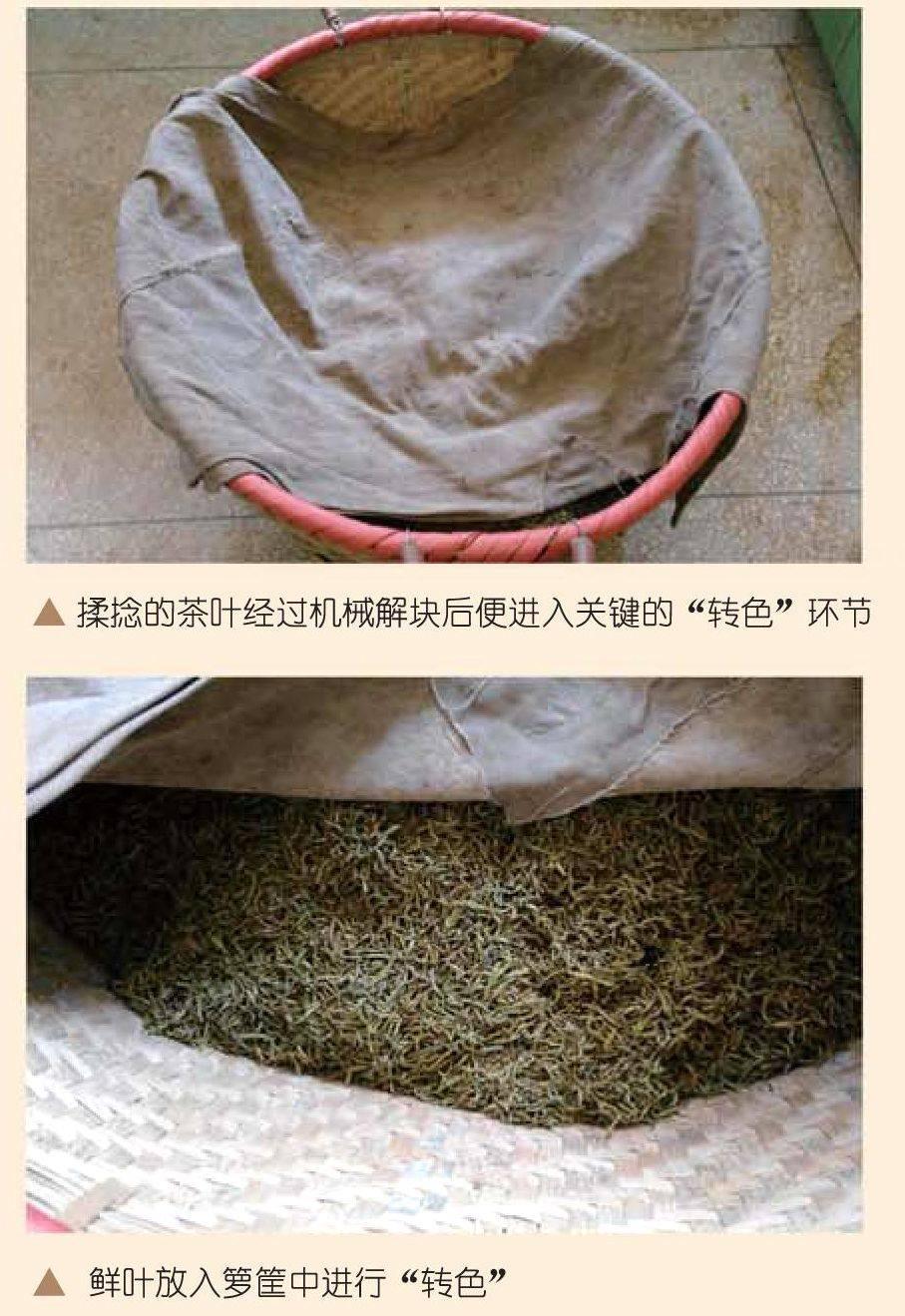

揉捻的茶葉經過機械解塊后。便進入關鍵的“轉色”環節。在當地。“轉色”是制茶師對發酵的直接叫法,這種叫法樸實而直接,也是鮮葉在發酵中變化的直觀判斷標準。發酵就是將茶葉放在籮筐中。上面蓋以濕布,靜置在溫度適當的環境中,讓其發生變化。籮筐的環境溫度要求頗高。在春季溫度較低時,會將籮筐置于焙青間內,提高葉溫,促進轉色。傳統的正山小種發酵完后就進入青樓的第二層進行烘焙,在干燥的過程中吸入大量的松煙香味,使毛茶具備濃厚而純正的松煙香氣,并使茶湯具備桂圓湯的甜爽、活潑的滋味。而如今,創新工藝的紅茶則多采用炭火慢焙或烘干機進行干燥。

來桐木之前,就對“過紅鍋”略有耳聞,很想能親眼看到梁駿德師傅“過紅鍋”的絕技。卻因茶廠改造而未能如愿。梁師傅介紹說,作為發酵的延續,“過紅鍋”的作用是利用鍋溫破壞酶的活性。停止“轉色”,并散發青草氣,增進茶香,使茶湯鮮濃,滋味更加甜醇。這道獨到的工藝如今已經鮮有人做了,梁俊德師傅伸出了一只布滿厚厚老繭的手:“傳統‘過紅鍋是用平鍋,鍋要燒得通紅通紅的,溫度至少要到200℃,雙手要在里面迅速翻炒。非常容易燙傷,你看看我的這雙手就知道了。這些繭子都是這么練出來的。”現如今紅茶創新工藝的快速發展對傳統工藝產生了一定的影響,但梁師傅表示。他一定會繼續提倡、恢復這道工藝,老祖先留下來的寶貴工藝,不能就此失傳。相信下次來桐木關的時候,我們能親眼見證“過紅鍋”的精彩工藝。

在桐木關參觀制茶的幾天,我們看到了許多茶廠都在非常積極地進行工藝的改良與創新,新技術的推廣很大地促進了桐木關茶業的發展。但大家一邊感慨紅茶工藝改良技術的發展。一邊也惋惜部分傳統工藝的沒落。如何在傳統與創新之間找尋一個適合的平衡點,這也許是一個值得深思的問題……