劉秉華和他的矮敗小麥

賈志安

“倉廩實,天下安。”中國歷代治國安邦,都講求糧為根本。毛澤東曾提出過一個問題:世界上什么問題最大?答案是:吃飯問題最大!鄧小平同志也說過,誰有了糧食,誰就有了一切。大國偉業(yè),重在糧食穩(wěn)定。

矮敗小麥,實際上為中國糧食增產(chǎn)裝上了一個加速發(fā)動機。

1979~1989年,十年間的孜孜以求,十年間的苦苦追尋,十年間的精神砥礪,中國農(nóng)科院作物所研究員、小麥育種專家劉秉華研究的矮敗小麥不育系終于誕生了。

劉秉華的土地情緣

“我這大半生,可以說一直是與勞動和科研分不開的。上學(xué)后我就在農(nóng)村參加勞動,大學(xué)畢業(yè)就被分到解放軍農(nóng)場勞動,而后又到農(nóng)村駐村勞動,接著又考了中國農(nóng)科院的研究生,之后就‘定在了中國農(nóng)科院作物所工作,而這一干就是34年,這34年里,我就做了一件事兒——小麥科研工作,而其中最令我魂牽夢繞的就是對矮敗小麥的研究。”這是日前記者采訪劉秉華的時候,他對自己人生的小結(jié)。

1944年,劉秉華出生在“花城”鄢陵縣彭店鄉(xiāng)新莊村。他的出生給父母帶來的除了幸福和快樂,也增加了生活的艱辛。1960年前后,發(fā)生在中國的三年自然災(zāi)害,讓剛上高中的劉秉華印象深刻,家家戶戶缺糧少米,有時候為了一口糧,親情不再。一個周末,他回家拿干糧,剛到村口,就見同村徐姓的大爺臉腫得很厲害,走路搖搖晃晃,仿佛一陣風(fēng)來都能把他刮倒。當時的劉秉華心中不無酸澀。高中畢業(yè)時,他考上了河南農(nóng)業(yè)大學(xué),選擇了學(xué)農(nóng)。最終,他又堅定地選擇了在中原大地最常見的小麥作為自己的研究方向。

1971年劉秉華被分配到鎮(zhèn)平縣第一高級中學(xué)教生物學(xué),教學(xué)的同時他在學(xué)校開辟了一塊試驗田。等到真正接觸了實際,劉秉華才發(fā)現(xiàn)僅靠學(xué)校學(xué)習(xí)的理論還遠遠不夠,于是他研讀《遺傳學(xué)》《育種學(xué)》等專業(yè)書籍,同時在自己的試驗田里檢驗,那段充實的經(jīng)歷為他以后的研究奠定了堅實的理論基礎(chǔ)和實踐基礎(chǔ)。

劉秉華逐漸意識到技術(shù)只有服務(wù)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)才會產(chǎn)生價值。于是他和另外一位技術(shù)員寫一些指導(dǎo)生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)稿子,結(jié)果這些農(nóng)業(yè)科普知識對當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展起到了積極的促進作用。為了服務(wù)更多的農(nóng)民,他還向報刊投稿,《河南科技報》《河南農(nóng)業(yè)科技》等報刊成了他服務(wù)農(nóng)業(yè)的另一個陣地。漸漸的,劉秉華這個名字已經(jīng)在農(nóng)業(yè)技術(shù)界有了一定的知名度和影響力。

不服輸,終拿“矮敗王國”的通行證

1979年,中國農(nóng)科院恢復(fù)研究生招生的第一年,正在教書的劉秉華,考取了育種專家、愛國華僑鄧景揚的研究生。也許是命中注定,他一下子就撞上了矮敗小麥的祖宗——太谷核不育小麥。

太谷核不育小麥,這是一段繞不開的歷史。1972年,山西省太谷縣農(nóng)民技術(shù)員高忠麗發(fā)現(xiàn)了一株特殊的小麥,這株小麥雄性敗育徹底,花藥黃白色、內(nèi)無花粉粒;雌蕊發(fā)育正常,開花時穎殼張開角度大,柱頭外露,渴盼著外來花粉的滋潤。

高忠麗發(fā)現(xiàn)的這株小麥意義非同尋常,因為當時世界上還沒有發(fā)現(xiàn)如此徹底敗育的小麥。這株麥子后來被鑒定為太谷核不育小麥,而鑒定人,就是劉秉華的導(dǎo)師鄧景揚先生。1980年,鄧先生在《作物學(xué)報》上刊發(fā)了自己的研究成果,認定太谷核不育小麥屬顯性不育,受一對顯性基因控制。他的下一個重要研究課題,就是要確定這個基因在小麥21對染色體的哪一對上。

正在讀研的劉秉華接下了這一重擔。

從321株,到3248株。失敗,還是失敗。

1989年5月的一天,簡單吃了點午飯,劉秉華就又來到試驗田一株一株地按照標記檢查。突然,他手停下了,托在他手里的這株小麥,雄性特征完全失去,穎殼夸張地張開。

劉秉華欣喜若狂,在培育了8785株后,他終于選到了“又矮又敗”的小麥。

又到了播種季節(jié),劉秉華將那株小麥上的235粒種子精心撒向大地。來年,在235株中只分離出兩種表現(xiàn)型,即矮稈不育株和非矮稈可育株,兩種類型的株高區(qū)別非常明顯。又一年,劉秉華繼續(xù)給矮稈不育株授粉,結(jié)果又分離出一半矮稈不育株和一半高稈可育株,劉秉華放心了,現(xiàn)在,他可以踏實地說,他得到了穩(wěn)定的具有矮稈基因標記的太谷核不育小麥——矮敗小麥。

李振聲、莊巧生等8個國內(nèi)頂尖小麥專家一致認為:“矮敗小麥獨特的資源屬于國際首創(chuàng),該項目研究創(chuàng)新性強,適用效果好,發(fā)展?jié)摿Υ螅傮w處于國際領(lǐng)先水平,建議建基地在全國推廣該技術(shù)。”

源于感動,他把基地建在了故鄉(xiāng)

創(chuàng)制矮敗小麥的目的,不是為了矮敗小麥,而是以矮敗小麥為母本的小麥后代,方法固然好,若沒產(chǎn)出好的良種,那也不是好方法。

1989年之后的10年,劉秉華在眾人關(guān)注的目光中消失了。他清楚地認識到,如果只有好的方法而不能服務(wù)于實際生產(chǎn),那將是不完美的方法,他必須拿出過硬的小麥品種來證明這種方法不是空中樓閣,而是切實服務(wù)于實際生產(chǎn)的。

1991年,劉秉華收到一封河南省新鄉(xiāng)縣七里營鄉(xiāng)大趙莊農(nóng)民張清海的來信。信中張清海請求他能提供一些矮敗種子,并教給他培養(yǎng)方法,劉秉華從字里行間,看到了那方土地上的樸實鄉(xiāng)親,他馬上寄給這個農(nóng)民20粒種子,并隨信詳囑育種方法。從此,他多了一個新的試驗場地——張清海家的責任田。從那時起,劉秉華踏上了回歸故鄉(xiāng)的路途,常常奔波于新鄉(xiāng)與北京之間。

劉秉華的研究也受到了新鄉(xiāng)當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注,新鄉(xiāng)縣政府拿出100萬元,支持劉秉華的研究工作,并給他劃撥了300多畝試驗用地。

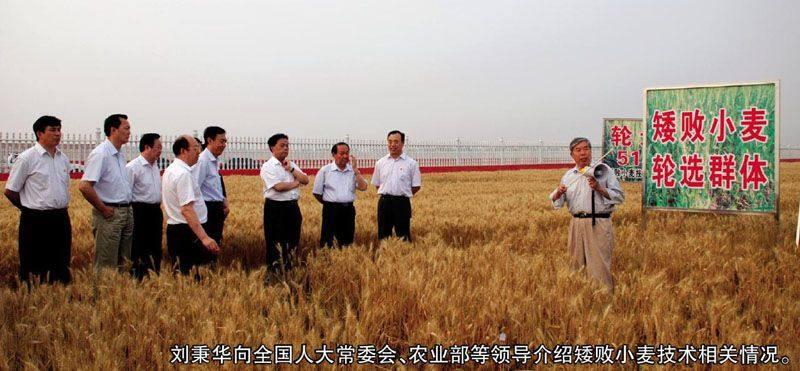

2006年5月28日,設(shè)在河南新鄉(xiāng)的國家矮敗小麥育種技術(shù)創(chuàng)新中心正式成立。在這里,劉秉華的矮敗小麥事業(yè)開始高速發(fā)展。也是在這里,矮敗小麥種子開始大規(guī)模走向全國。劉秉華的矮敗小麥,在農(nóng)科院引起了蝴蝶效應(yīng),在他的帶動下,中國農(nóng)科院的13個研究所都來到了河南,來到了新鄉(xiāng),玉米、大豆種植等等,都來了。

而新鄉(xiāng),也給了他們熱情的迎接。劉繼紅縣長拍板,一萬畝良田劃撥出來,萬畝良種基地如今已然形成。

談到未來的計劃和目標,劉秉華說:“我們搞科研的宗旨就是要創(chuàng)新,目的就是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù),為農(nóng)民增收服務(wù)。為了這個目標,我要繼續(xù)做下去,不斷完善成果,使它在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮更大作用。當然,我還有一個夢想,就是要把這個成果推廣到全世界,讓全人類共享我們中國人的科研成果。”