貨幣超發引爭議

謝澤鋒

100萬億,這是截至3月中國廣義貨幣總量(M2)的存額。這意味著中國M2余額在世界首位上又前進了一步,接近全球貨幣供應總量的四分之一,是美國的1.5倍。盡管業內仍有諸多不同聲音,但是僅從數量上來看,中國央行無疑已經是全球最大的“印鈔機”。

伴隨著央行資產負債表的巨額膨脹,越來越多的爭議撲面而來。很多人認為,M2從2002年的16萬億到現在的100萬億,僅用了不到11年,年均增長速度達到18%,增幅超過6倍,這是嚴重的貨幣超發。輿論在兩個問題上進行了激烈的爭論:第一,巨額貨幣供應導致通貨膨脹;第二,貨幣超發引發資產價格上漲,特別是房價的快速上升。

一部分學者則認為,M2的快速膨脹與中國固有的高儲蓄率以及金融結構有緊密聯系,不能簡單用M2來判定貨幣是否超發。

超發爭議

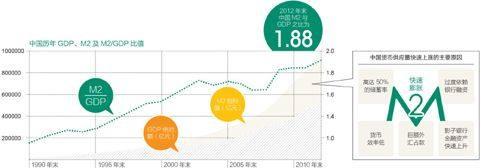

除了M2總量位居世界首位外,中國新增貨幣量也是世界第一,2012年的新增貨幣量接近全球一半。從M2/GDP這一指標來看,中國這一值已經接近190%,而同期美國為64%。

有評論人士指出,如果貨幣總量的擴張節奏跟隨實體經濟同步變化,即M2與GDP之比大致維持在1.5倍的水平,那么目前75萬億的貨幣總量就完全足夠,但現在貨幣總量已經遠遠高出。貨幣超發推高了物價和房價,最大的受害者是國內消費者。

M2與GDP的比值是否能作為貨幣超發的衡量標準,業內也出現分歧。國務院發展研究中心研究員吳慶向《英才》記者表示:“M2/GDP只能做一個參考,不能說明問題。有些國家也很高,比如歐洲的盧森堡在400%以上。中國M2過高有自己的特殊原因,我們的貨幣使用效率比較低,而美國一美元發揮的效果比中國要大,因此中國要發行更多的貨幣才能起到相同的作用。”

北京大學光華管理學院經濟政策研究所所長陳玉宇指出,M2/GDP比值根本上來說是由一個國家金融體制決定的,沒有一個確切的標準來衡量。從歷史上也可以看出,沒有一個國家的M2與GDP之間是穩定的可預測的關系。2003年歐洲央行便放棄了以M2的增長速度來控制通脹。“中國M2的膨脹與居民高儲蓄率、外匯占款以及直接融資占比過低有很大關聯。而且,中央銀行在M2的增長中并非起到決定性作用。”

陳玉宇向《英才》記者表示,貨幣政策是否合適有兩個標準:一是通貨膨脹率;二是經濟增長速度跟潛在增長率的差距。從現有數據來看,過去11年中國通貨膨脹率平均不到3%,接近發達國家好的時期,比同期的金磚四國好很多,比中國上世紀80、90年代也好很多。另外從GDP是否偏離潛在增長率來看,中國過去10年時間里,比過去20年的增長率高。從這兩個指標來看,過去這十年貨幣政策表現是優秀的。

那么,到底一個經濟體需要多少M2是合適的,有沒有一個普遍認可的衡量標準?上述受訪者均表示,經濟學界仍在研究,現在并沒有一個確切的參考標準。

通脹元兇?

錢不值錢,物價上漲,購買力下降,這是最近五年中國居民的切身感受,過高M2引發通脹也是輿論爭論的焦點之一。但對于CPI與M2之間是否有必然聯系,業內也有不同意見。

“CPI高了毫無疑問肯定是貨幣多發了。”央行貨幣政策委員會委員宋國青將通脹解釋為一種貨幣現象,他向《英才》記者表示,“引發通貨膨脹就是因為貨幣超發,這毫無疑問。”

吳慶也表示,原則上講,貨幣發多了,價格會上漲。不過他也指出,M2與CPI的關系,跟經濟體所處的發展時期有關。物價上漲取決于一系列因素,在短缺經濟時期,物價會上漲非常快,CPI先上去,PPI再跟進,貨幣只要多發就上漲。但是在過剩經濟時代,物價上漲的機制已經改變,由于職工收入更加穩定,市場供給更加充足,流動性并不會立即涌入消費品市場,導致物價上漲的因素更加復雜,所以物價上漲的時間就拉長了。

據統計局數據顯示,近十年CPI平均值為3%左右,但居民實際感受卻并不相符。有資料顯示,北京等大城市過去5年房租上漲接近一倍,房租的上漲并沒有在CPI中得到充分反映。

對此,陳玉宇表示,老百姓從自身生活感受到的物價上漲確實比較嚴峻,主要是食品類價格有兩三次的大幅上漲。這與中國特殊發展階段有關系,中國城市地區家庭支出的40%花在食品上,農村地區達到43%—44%,而美國居民的食品開支只占13%。

隨著貨幣總量的上漲,中國的資產價格特別是房價也一路上揚。很多人將貨幣增加看作房價上漲的一個重要對比指標,更有經濟學家認為,房價上漲的主要推手就是貨幣供應量大增。

宋國青則表示,從當前的經濟數據分析,M2與資產價格之間并不存在必然聯系,房價上漲也不能確切表明貨幣過多。比如,當前工業品價格在下降,CPI也不高,但是貨幣供應量依然很高。貨幣政策是控制總量,不能試圖通過貨幣政策來調整微觀市場。如果股市不好,放貨幣那不是加水嗎?

“貨幣政策要不要對資產價格做出反應,到現在為止理論和實踐都不知道如何應對。”陳玉宇直言,即便知道房價有泡沫,也不知道怎樣制定貨幣政策,防止房價過快上漲,因為貨幣政策是對總量進行調整。就算減少貨幣供應,把房價降下來的好處,是否能足以彌補其他商品價格下跌帶來的壞處?該如何權衡這個問題?房地產市場要靠針對性的制度設計來完善。