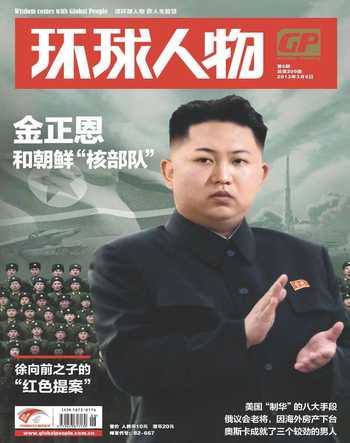

王潮歌:“我眼睛緊緊地盯著觀眾”

王樂然

在北京798一間由老廠房改造的會客廳里,王潮歌大步流星地走了進來,一時間,讓人的眼睛不知該往哪兒看才好:明媚的桔色圍巾隨性地搭在肩膀上,寶石藍的長風衣是民族風格的,而鞋子又是一抹驚艷的桔黃。她朝環球人物雜志記者笑道:“你挑個喜歡的地兒坐吧,這里是我設計的,所有的東西都是我一件一件買來的。”記者向王潮歌打趣:“這個地方也是你的作品呀。”

作為導演,王潮歌真正的作品更為宏大。2004年3月,在方圓兩公里的陽朔漓江水域上,以12座山峰為背景,以經典傳說《劉三姐》為素材的大型山水實景劇《印象劉三姐》正式公演。當時,人們都知道這是張藝謀的手筆,卻鮮有人關注到緊隨其后的名字“王潮歌”。

其后10年,《印象麗江》等6部作品問世,“印象”成為中國文化創意產業的瑰寶,而張藝謀、王潮歌以及樊躍組成的“印象鐵三角”的名號也越發響亮。忙于影視創作的張藝謀數年前便退居“印象”系列顧問席,王潮歌步上前臺。2013年,帶有鮮明王潮歌色彩的“又見”系列正式亮相。

用的手法是最復雜的

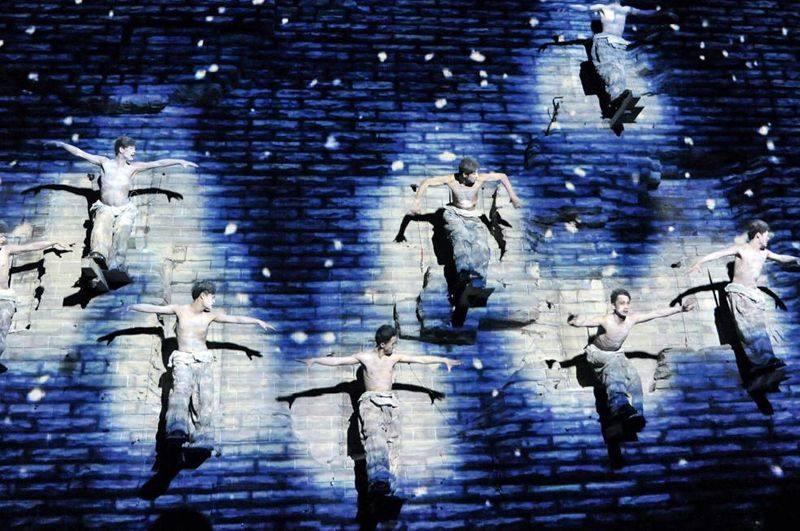

2月18日,山西古城平遙一派熱鬧景象,“又見”系列把平遙當作首站上演,名字叫《又見平遙》。在演出形式上,也變成了一個室內情境體驗劇。

演出的地點在沙瓦劇場,對當地人來說,這個劇場的樣子實在奇特:像是被怪力擠皺的陸地,毫無規則地相互疊加出好幾層;又好像是宇宙空間里被打亂的時空,仿佛走進去,通往的是另一段歷史。灰色的外墻坑洼不平,分別標記著A和B兩個入口。開演的鐘聲響起,記者隨觀眾走入場內,里面果然是另一個時空,沒有觀眾席,沒有傳統的舞臺,這里是另一個平遙——清朝末期的平遙。

在這里,清朝裝扮的“百姓”會走到你身邊,問:“你也是去南門嗎?”還有人會擠過來:“聽說東家回來了!接他去!”觀眾里有反應快的,臉上已經開始露出興奮和躍躍欲試的表情。跟著這些“清朝人”時走時停,穿過城墻和街道,走進城門和大院,也走入了發生在清朝年間平遙古城的一段故事中。平遙城票號東家趙易碩抵盡家產,帶著同興公鏢局的232名鏢師,想從沙俄保回分號王掌柜的一條血脈。7年過后,趙東家本人連同232名鏢師全部死在途中,僅王家后代一人回來。

觀劇后,有人發出這樣的贊嘆:這可能是中國近10年來最具創新精神的演出之一。觀眾似乎已忘記了看客身份,直接置身在那段壯懷激烈的故事中。

這也正是王潮歌所希望達到的:“有些現代舞臺劇,形式非常簡單,可能都不讓演員干什么,但內容會設置得深邃復雜,那樣的導演是希望透過簡單詮釋復雜性。我跟他們就不一樣,我要表達的東西非常樸實,不管是‘90后還是60歲老人都可以懂,但我用的手法是最復雜的。”

實際上,就在剛開始宣傳時,這場演出還叫《印象平遙》,對于改名,王潮歌的解釋是:“在‘印象里,我們追求一種大寫意,就像中國水墨畫,一筆山一筆水一筆人;可平遙是有血有肉,有呼吸地活著的,我們看它的時候已經不能說是一種遠觀或印象,更多的是一種血脈、心跳。它的歷史和當下是連在一起的。另外,‘印象沒有人物、故事和沖突,是室外歌舞,到這兒,有故事了,也有沖突,所以我們覺得,它應該是另一個跟‘印象并行的品牌。”

“又見”系列的第一部,首秀就如此大膽創新,王潮歌似乎并不擔心外界的評價,“有創新,肯定就會有各種評價,如果擔心這些,不如你什么都不要做”。

內心是文藝女青年

王潮歌的作品都是極其唯美的,可在生活中,她總是一副風風火火的樣子,話也說得飛快。“我能走到今天必定有我的道理。我不躲,不管是好事還是壞事,我永不躲閃。”王潮歌這樣評價自己。

上世紀60年代,王潮歌生于北京,從小就懷有作家夢。在那個文學作品相對匱乏的年代,“《人民文學》拿到手上時,激動的心情不亞于見到暗戀多年的男孩”。當閱讀不能滿足王潮歌對文字的欲望時,她開始自己寫作,14歲時,就有兩部作品在《人民文學》上發表。

王潮歌本來的理想是當一名劇作家,結果考大學那年,中戲沒有招人,她于是考了北京廣播學院(現中國傳媒大學)導演系。大一時便組織起一場大型文藝晚會,當時的班主任徐東由此關注到這個漂亮、直爽的姑娘。4年后,在王潮歌畢業那天,徐東終于向她表明心跡:“現在我們不是師生關系了,可以和我交往嗎?”如今,兩人已經有了一個11歲的女兒。

2002年,王潮歌在桂林為博鰲亞洲旅游論壇閉幕式導演了一臺節目,由樊躍負責舞美設計,張藝謀就坐在臺下看。演出結束后,張藝謀為兩個年輕人的靈氣所打動,邀請他們前往住處相談。

當時的王潮歌已經30多歲,在這之前,她導的舞臺劇《華夏民族魂》在人民大會堂演出過,每逢“十一”、“五一”必定有大型舞臺節目找她排,在圈里也算頗有聲望的導演。然而在赫赫有名的張藝謀面前,她還只是個“青年導演”。因此,對王潮歌來說,張藝謀的邀請分量極重,“那天我們仨聊了很多,好像彼此已經認識了很久。”最后,他們決定共同導演《印象劉三姐》。

從一個“主旋律”導演到嘗試“印象”這種山水實景劇,能邁出這一步,王潮歌說,是因為自己內心還是個文藝女青年,還有對藝術的追求。她不想受條條框框的限制,不想被人牽著鼻子走。

2004年,《印象劉三姐》上演,世界旅游組織官員看過演出后如此評價:“從地球上任何地方買張機票來看都值得。”演出所帶動的經濟效益更讓一些人看到了潛力。2005年,王潮歌他們獲得多家風投公司的青睞,成立了印象創新有限公司。那之后,2006年《印象麗江》、2007年《印象西湖》、2009年《印象海南島》、2010年《印象大紅袍》、2011年《印象普陀》、2012年《印象武隆》相繼在各地誕生。“印象”成為一個文化系列,更發展成一種商業模式。

已然“名利雙收”的王潮歌還是那個樣子,干活從不惜力,性情也從不掩飾。因為脾氣急,在片場的她常被抓拍到面目猙獰的照片。王潮歌說這是自己的“短板”,有時候脾氣上來,跟家人都剎不住。然而,她內心也有敏感、柔軟的小角落。專訪中,講起《又見平遙》的團隊,沉默數秒后,她就一句話:“看到他們累成那樣,還笑著,心里就疼。”

一顆熱乎乎的心捧在這兒

環球人物雜志:這次是“又見”的第一部,張藝謀沒參與,大家猜測這會不會是你自己藝術之路的開始?是你“去張藝謀化”過程的開始?

王潮歌:品牌是屬于我們仨的,不管“又見”還是“印象”都一樣。只是分工有區別:原來在“印象”中,張藝謀是導演或顧問或總策劃,我跟樊躍去一線。這次變了,樊躍和我完成了前期策劃,后期我一個人做導演、編劇,不僅張藝謀沒來,連樊躍后來都不來了。說“去張藝謀化”,那又怎么說樊躍呢?

環球人物雜志:很好奇你們“鐵三角”的相處模式?

王潮歌:在一塊兒的時候,我弱他倆強,他們老把我當小妹妹。比如說樊躍吧,我說個什么、干個什么,他覺得好了,照著我后腦門兒就是一下子。張藝謀也這樣。遇到意見分歧時,我們會爭得面紅耳赤,什么難聽話都往外說,但最終碰撞出來的東西總是更好的。

環球人物雜志:有人認為“印象”到后來太多、重復,你怎么看?

王潮歌:我不同意。就說數字吧,數字是特別客觀的。首先是每年觀眾的增長,去年《印象劉三姐》的觀看人數是180萬,《印象麗江》是200萬,你看到過我們做廣告嗎?靠的就是口碑。再說一個數字,10年,全中國你看有多少個演出能連演10年?第三個數字,400。每年全國出現的實景演出有400個,而我們做了多少,10年才7個,多嗎?現在連所謂的《印象拉薩》都有,別人拿“印象”的牌子做了扣在我頭上,完了大家還說我做得多!氣死我了!

環球人物雜志:你們確實帶起了一種地方特色的演出模式。

王潮歌:對,這是大產業鏈、大模式。如果做得好了,甭說400個,就是800個都不嫌多。大部分中國人沒有文化消費習慣,就連北上廣的白領,也沒幾個能自己出錢買戲票,一兩年可能都不進一次劇院。這里面有市場的習慣不好,也有我們藝術作品不豐富的原因。我覺得文化產品應該更多,然后市場優勝劣汰,把沙子洗了,金子留那兒,老百姓看了以后覺得值,這就好了。

環球人物雜志:有很多項目希望與你們合作,你選擇的標準是什么?

王潮歌:第一,一定要有意義,就是價值觀;第二,一定在藝術創作上有所突破,要重新建立一些東西;第三,要給人家股東把錢賺回來。不管你們年輕人是不是笑話我,覺得我這樣過時,我不管,我的排序標準從不顛倒。

環球人物雜志:看得出來,你是個有商業頭腦的人。

王潮歌:我是挺有商業頭腦的。不是挺有,是相當有。

環球人物雜志:藝術思維和商業思維挺難并行的,不是嗎?

王潮歌:藝術和商業有時是沖撞和矛盾的,這個你講得對。但是我怎么統一?很簡單,我眼睛緊緊地盯著觀眾,服務的對象是誰我很明白,我不管你受教育情況高低,不管你是誰,你是我的觀眾。你進來后,王潮歌一顆熱乎乎的心捧在這兒了,那眼睛老在你臉上掃,希望能看到你的要求。這就得了。

環球人物雜志:你想要達到的理想模式是什么樣?

王潮歌:沒展望過。我不大有計劃,這又像藝術家了(笑)。我還是喜歡靈感不期而至的感覺。

環球人物雜志:那么從“印象”到“又見”,你自己的藝術追求變了嗎?

王潮歌:有一個沒變,就是告訴世界,中國不只有Made in China,便宜又實惠。五千年的文明流傳到今天,我們對世界是有看法的,而且這個看法不差,我們也能把看法表達出來讓你們接受,就得這么牛。你現在看美國大片,部部都在傳遞美國人的價值觀。咱們的藝術作品,難道不該傳遞中國人的美學、中國人的價值觀嗎?