“我敬重嚴謹認真的師”

陳小波(以下簡稱陳):你喜歡自己的什么優點?

金立旺(以下簡稱金):我算是做事情比較認真的人,比較負責任。我覺得,做人要有擔當。

陳:你是沉靜的性格還是外向的性格?

金:生活里我是比較偏內向一點,喜歡安靜。這也是我喜歡攝影的一個原因吧,攝影是我的一個表達方式。

陳:你現在一天大部分的狀態是什么樣的呢?你講兩個狀態,一個是你上班的狀態一個是在家休息的狀態?

金:在家里,我主要是在學習的狀態吧,喜歡看看書,琢磨琢磨攝影。外出采訪時候,我還是活躍型的,逼急了也能厚臉皮蹭上美軍的直升機去現場(在印尼采訪海嘯的時候)。去埃塞俄比亞和索馬里邊境拍難民營,我和分社同事幫我雇的司機和助手長途驅車穿越沙漠抵達邊境。工作的時候我挺能吃苦的,也挺喜歡這樣有挑戰的工作機會。

陳:看什么書,是國內的還是國外的?

金:最近一段時間,主要是看攝影方面的書,有英文的,也有中文的。數碼技術給攝影帶來很大的變化,國際上的新的東西很多,需要多了解,開拓視野和眼界。為了掙點外快,也翻譯兩本攝影技術的小書。《<生活>雜志數碼攝影教程》和講閃光燈使用的《單燈》,翻譯的過程,自己也被迫學習一下,挺好的。

陳:喜歡同代攝影師誰的作品?

金:嚴明的作品我挺喜歡的,他是扎根于中國現實的,用120相機呈現出來他對中國現實狀況的一種荒誕性的解讀。

陳:嚴明的作品我們在剛看到的時候特別新奇,但馬上就有很多人模仿。最近參加評選一個年輕人居多的攝影比賽,突然發現大量的人在學嚴明的東西。中國攝影最大的問題就是很多攝影者在模仿,沒有自己的主張和風格。所以遇到那些有自己觀看方式的攝影者就很敬重他。

金:這也不能回避,當代社會信息傳播非常快,一種攝影手法或者一類題材表現出來,馬上就可以被很多人看到,很容易被模仿和復制。我覺得模仿不是問題,只有形似而已,真正能做到理解創作者的藝術精髓并能夠發揚的人很少。所以,被別人模仿和去模仿別人,都只是一個過程,重要的是攝影師自己的創造力,要找到自己的拍攝風格和拍攝題材。如果始終在模仿別人的套路里走不出來,那就只能是一個匠人。我想,這也是大多數攝影師要面對的問題。認知自己很重要,攝影是一種創造,只要是獨立地創造,都會有艱辛的一面。攝影是很辛苦的,不是隨手那么一按,就能妙手偶得,就能功成名就。所以,我很敬重嚴謹認真的攝影師。

另外,形式很容易被模仿,但攝影師的素養、眼界很難被完全復制。功夫在相機之外,我看很多攝影大師,在其他視覺藝術領域都很有造詣。布列松就是很好的畫家。所以,提升個人的修養很重要。攝影并不是一件容易的事。

陳:國內那些老一代攝影人,你受過他們的影響嗎?

金:當然,在上海的時候,我同雍和老師比較熟悉,他很敬業,很謙遜,他給我很大的影響。我也看過您對中國攝影界的那兩本訪談,包括賀延光、王文瀾等前輩。我對他們主要是通過這些文字來了解。也是抱著了解中國攝影歷史的想法,來了解他們的人生經歷和攝影理念。

陳:怎么去看雍和、賀延光這些人?

金:我覺得他們的人生經歷真是太讓我震撼。他們經歷了中國的一個大動蕩的時期,困難、磨難,他們承受的東西,是我這一代人很難去想象的,現在的年輕人更加不會理解。他們就是歷史的當事人,他們很有歷史責任感,很自覺地在從歷史的高度記錄,在表達,在反思。不是為了工作上的交差,不是為了獲獎,就是為了記錄,為了呈現這段時空。默默地、很艱難地,在做攝影。這是我們這一代攝影師永遠趕不上的,也是我們永遠要敬重他們的理由。但從現代傳播的角度看,我覺得他們那一代人還是有局限性,包括我們這一代人也有局限性,都沒有接受過系統的視覺傳播方面的專業培訓,有點像是“小米加步槍”的土法,自己摸索做攝影的。所以,他們那一代,有著先天的劣勢,但是幸虧有他們在那個年代自覺地為中國做著拍攝,記錄了歷史的瞬間。這個意義是重大的。

陳:這一代人是有良知的攝影者,責任感非常強,但是他們小時候受到的視覺的訓練基本上是一張白紙。在西方發達國家,人們一睜開眼睛就可以看博物館美術館,而我們小時候溫飽都解決不了。所以很多中國人包括我們自己都是圖盲、美盲,美盲的問題不解決,拿相機的人越多,結果越可怕。

金:您說的這個問題,其實也是我自己面臨的問題。雖然復旦大學是很好的一個綜合性大學,但是當時在視覺訓練方面,整個中國的教育都是很缺乏的,只有那些要考美術學院的人才會去了解,去學習。即使是這樣,我看一些藝術家的訪談,他們也是在80年代后有了機會出國,才在而立之年看到了經典藝術作品的原作。所以,從藝術的角度說,老一代、我們這一代都是有很大欠缺的。我留學時候,就盡量多去看美術館、博物館,看到很多小孩子被老師帶領著坐在博物館的地上,聽老師講課,教他們怎樣欣賞藝術。很羨慕他們從少兒時代就能接受到優良的視覺訓練,受到藝術熏陶。現在有了網絡,中國的孩子也能比較便捷地查找到各種訊息,我想這種差距是可以逐漸縮小的。但作為一代人的局限,是無法改變了。不過,我認為,每一代人都有各自的局限。還是要從所處的歷史條件來進行客觀地評價,在當時那種條件下,他們已經做得不錯了,條件不同、責任不同,意義也不一樣。

陳:你特別渴望的一種攝影狀態?

金:選定一個我感興趣的題目,最好有比較長的時間做一個比較充分的調查,看看有誰拍過,拍到什么程度了,我還能進行什么樣的操作,這是前期調研工作。我希望能給我一個相對比較集中的時間去完成這個項目的拍攝。最后,傳播的渠道或者評價是相對比較專業化的。這三個環節都能結合起來,是我比較渴望的工作狀態。

陳:在新華社一切皆有可能,但肯定不會讓你永遠這樣隨心所欲。我自己起碼有一段時間就是這樣工作的。我們當時對外編輯室每年都以小分隊的形式在中國的邊遠省份做深度采訪,西藏、新疆、云南一呆就是一兩個月,編輯記者三四個人在一起,對一個村莊或一個人群進行深入采訪拍攝……

金:我覺得要讓作品做到專業化,是需要有這樣的過程的。我很渴望在專業方面有所突破。

陳:你會越來越意識到新華社的局限所在,你也會發現新華社的可能所在。限制和可能性都是你沒法想象的,你要做的是怎樣用自己的長處適應它,不用抱怨。

金:您說的很對。抱怨,不是辦法,要能夠去應對。沒有十全十美的環境。關鍵還是要看自己的努力。2011年我去埃塞俄比亞拍攝難民,是新華社的采訪任務,但在完成任務的同時,我也在嘗試把自己的所學和所思體現在鏡頭里。

我覺得我們這一代人的任務,可能就是務實地為專業領域的切實發展做點實際工作,盡量縮短與國際同行的差距。舉個例子,我手頭有一本《紀實攝影—攝影大師及其理念》(阿瑟·羅思坦(Arthur Rorthstein)【美】著,李文吉【臺灣】譯,廣西師范大學出版社出版),查看版權頁,這本書1986年就在美國出版了,1993年臺灣引進出版,2005年才在大陸出版發行。也就是說,這本書,臺灣比美國晚7年,大陸比臺灣晚12年,比美國晚了19年。這種滯后,是很遺憾的。

您提到老一代攝影家的局限,那是一種很無奈的文化差距造成的。我們這一代也有自己的局限,但相對來說,外部環境已經有了很大的變化。尤其在網絡時代,信息相對開放,我們這一代就有我們所要承擔的歷史任務。現在有網絡,有頻繁的國際交流,可以通過我們自身的努力來縮短這種差距。我覺得,不僅僅是攝影領域,對于我們這樣一個正在崛起的國家來說,在各行各業都需要能夠踏實、努力地去做這樣的縮短差距的工作。

農民工代表:從3個到31個 (組照)

攝影/金立旺

5年前,3位普通農民工首次走進北京人民大會堂;5年后,除了再次當選的朱雪芹,另外30名代表從生產一線匯聚人民大會堂,參加第十二屆全國人民代表大會,為2.6億農民工代言。從3名到31名,農民工在國家最高權力機關中有了更多的話語權。

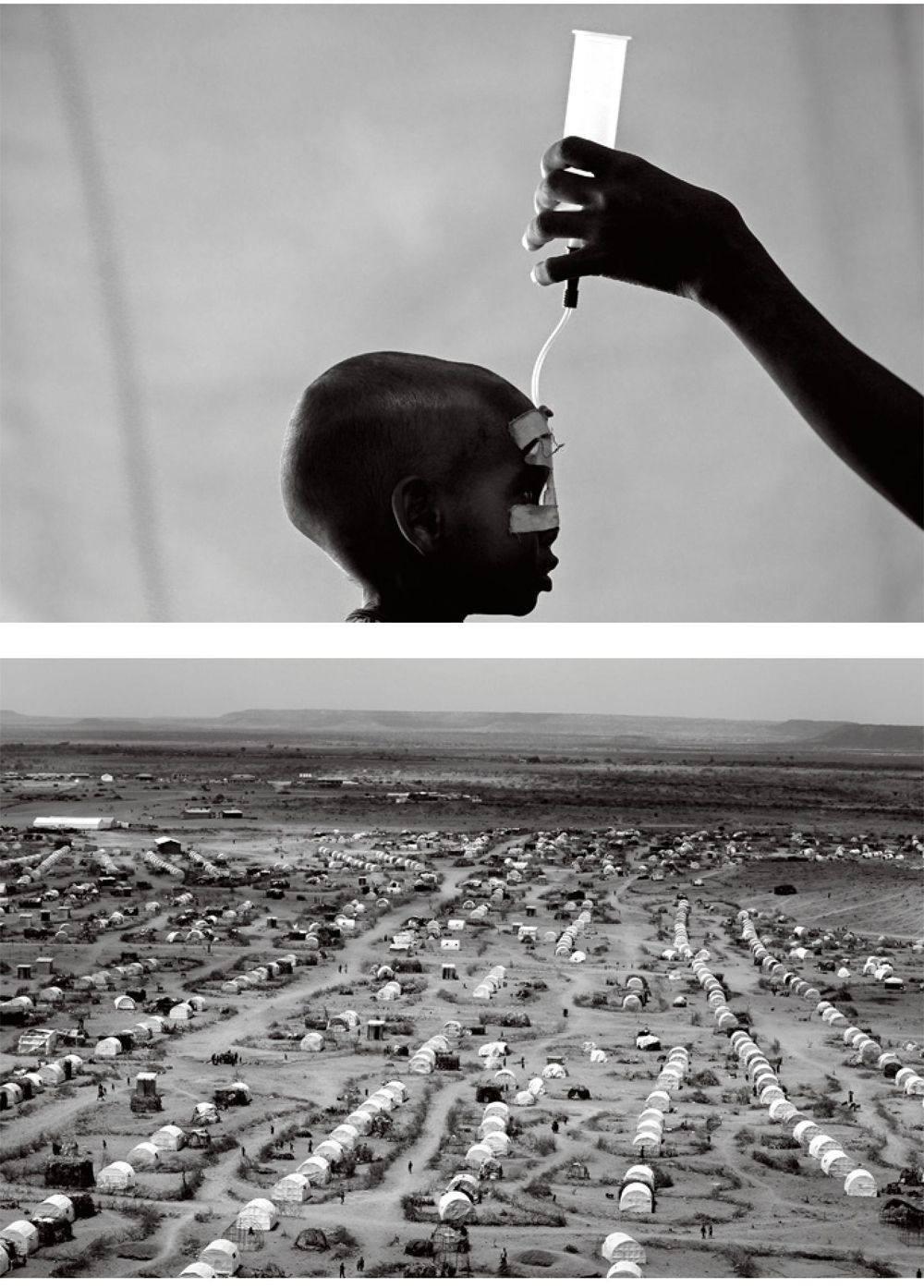

《索馬里難民》(組照)

攝影/金立旺

2010年以來,埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里等非洲東北部地區遭遇60年一遇的大旱,1240萬民眾亟待全球救援。截至2011年8月18日,聯合國難民事務高級專員辦事處(UNHCR)的統計數據顯示,2011年涌入埃塞俄比亞邊境的索馬里難民已達96564人,他們在多洛阿多的注冊中心登記注冊后,先被轉移至中轉中心臨時安置,然后再分別安置到博科勒馬尼奧、馬爾卡迪達、科貝、希拉文四個難民營。從2011年8月17日至8月23日,我奔赴埃塞俄比亞和索馬里邊境拍攝了這組照片。

作者簡介

金立旺,復旦大學新聞學院國際新聞專業畢業,2007?2008年英國外交部志奮領學者(同時獲利物浦大學MBA學位)。曾任職于《文匯報》、《東方早報》、北京奧組委媒體運行部、CCTV中視體育,現供職于新華社攝影部。曾獲得中國新聞獎,并多次在人民攝影報新聞作品年度評選和國際新聞攝影比賽中獲獎,2005年獲平遙國際攝影大展中國當代優秀攝影師大獎,2011年拍攝的《索馬里難民》入選TOP 20中國當代攝影新銳展。