明清時期西方人視野中的定海

王和平

舊時舟山亦稱定海。“定海”之名系清康熙帝御賜,取“海定則波寧”之意。它位于我國東南沿海的中部,是沿海航線北上南下的必經之路,自古以來就是進行海上貿易的理想之地。早在明嘉靖年間,葡萄牙殖民者就占據了定海雙嶼港,它一度成為亞、非、歐各國商人云集的國際貿易中心。清道光年間,英國政府圖謀侵占定海,并宣布定海為自由貿易港。如今,定海作為浙江舟山群島新區的核心區域,再次吸引了世人的眼球。

明嘉靖年間曾是東亞最繁華的國際貿易中心

16世紀,西方人開辟好望角和麥哲倫海峽航路,先后來到東方世界。定海雙嶼國際貿易港的形成就是葡萄牙等外國商人與福建、浙江等中國商人相合作的產物。雙嶼港是因雙嶼洋而得名的港口。雙嶼洋“懸居海洋之中,去定海縣六十余里”,是進出寧波甬江的必經航道、寧波的“門戶”,也是海上貿易的理想港灣。自明朝實行海遷政策以后,雙嶼洋成為“國家驅遣棄地,久無人煙住集”。明朝中后期,開始為西方人注目,漸成為著名的走私港。一般的說法是,葡萄牙人在廣州受到沉重打擊后,便轉赴福建、浙江。但從民間的商業角度看,則是葡萄牙商人為了節約商業成本,“欲避抽稅、省陸運”。在廣州中轉貨物,運輸成本高,稅也高,所以葡萄牙商人有意向內陸市場發展。當時中國經濟最發達的地區是在江南一帶,廣東只是中國政府規定的西洋人最初的落腳點。于是“福人導之,改泊海倉、月港。浙人又導之,改泊雙嶼”。從此,葡萄牙、西班牙等國商人紛至沓來,在雙嶼港進行互市貿易。

雙嶼港的發展在于日本商人的加入。1523年(明嘉靖二年),維持150年的中日國家間的朝貢貿易體系崩潰,迫使日本商人走向海上走私貿易之路。日本商人的加入,使得雙嶼港海上貿易市場日益繁榮,原來只有中葡之間雙邊貿易關系,遂成為多邊貿易。雙嶼港成為真正意義上的國際貿易自由港。與此同時,東南沿海粵、閩、浙、徽等商人也蜂擁而至,一時“舶客擁有徒眾萬人”,凡是運到那里的貨物都可以獲得三四倍的利錢。來自歐洲及日本的白銀、胡椒、檀香、珍珠、皮貨等源源不斷地運到雙嶼港交易,換取中國的絲綢、布匹、瓷器、藥材和茶葉等商品。經過二十多年的發展,由港興鎮、由市興島,島上有居民3000多人,其中葡萄牙人就有1200人。當時,互市貿易盛況空前,僅葡萄牙商人每年貿易額超過300萬克魯查多(葡萄牙貨幣單位)。雙嶼港的興起,是中國貿易中心北移的表現。有歷史學家稱“雙嶼港鄰近中國經濟最發達地區,借助浙東運河可與明朝的經濟中樞京杭大運河連接,從經濟角度來說,雙嶼港的價值遠勝澳門”。

然而,在明朝政府看來,雙嶼港違背了當時的海疆政策與海防政策,1548年(明嘉靖二十七年),朝廷命官兵圍剿閉港。這樣以葡萄牙殖民者為主的西方人苦心經營二十二年的國際走私貿易港就消失了。雙嶼港比澳門還早近十年,它是當時東亞最早、最大、最繁華的國際自由貿易港。

清道光年間曾是自由貿易港

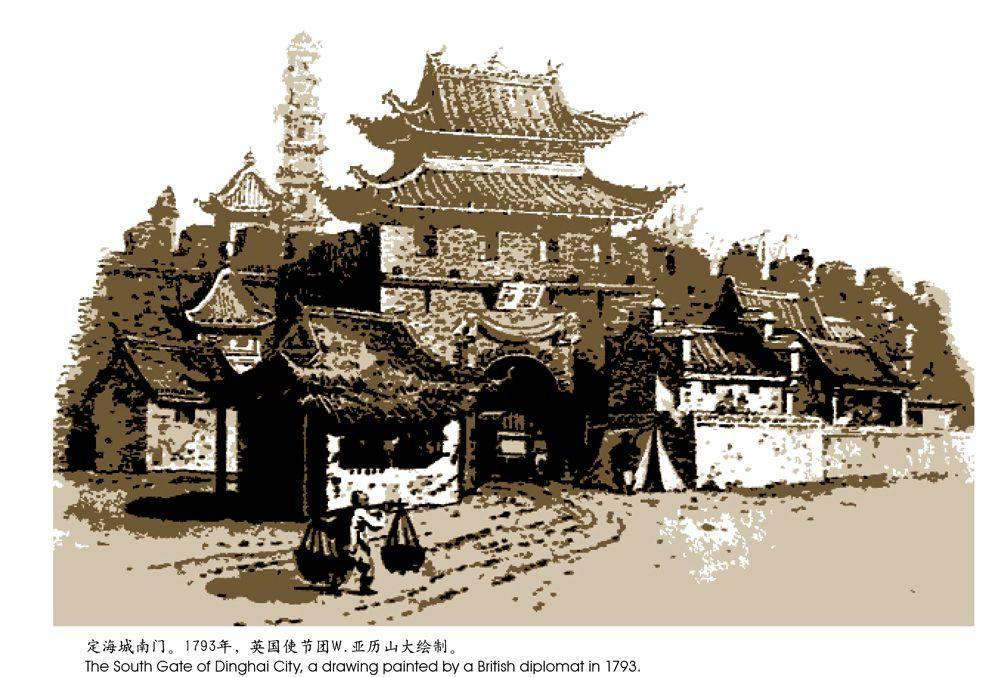

繼葡萄牙等西方商人之后,英國人對定海的興趣愈加強烈。1793年,英國政府派遣馬戛爾尼訪華,以照會形式向清政府提出六項要求,其中有關定海的就有兩條,一是開放舟山、寧波和天津為通商口岸,二是將舟山附近一個不設防的海島讓給英國,以便英國人居住和收藏貨物。當時被清乾隆帝斷然拒絕。1816年,英國政府又派出阿美士德為首的使團再度來華,途經定海北上天津進京,英國外交大臣羅加士里的訓令與上次馬戛爾尼來華時的要求相同。英國使團第二次訪華又沒有達到目的。當用和平的方式無法獲取時,英國政府謀劃用槍炮來解決。1837年,英國海軍上校義律建議英國政府派出軍隊,“不是在廣州,而是在舟山和舟山以北建立根據地”。1839年,英國政府在正式對華發動戰爭前半年,最終確定的戰略目標是占領浙江定海。

1840年2月,英國政府正式下達作戰命令,首先封鎖珠江口,然后全力攻占定海作為軍事大本營。英國海軍上校義律在致海軍少將梅特蘭的信中說:“舟山群島良港眾多,靠近也許是世上最富裕的地區,當然還擁有一條最宏偉的河流和最廣闊的內陸航行網。如果英國占領舟山群島的某個島嶼,而且皇帝也允許其人民可以在那里與我們貿易,我確信女王陛下政府定會感到欣慰,大不列顛將會得到巨大的利益,該政府的第一步措施將是宣布它是各國船只進出的自由港和建立適中而自由的關稅。……這個基地不久便會成為亞洲最早的貿易基地,也許是世界上最早的商業基地之一。”可見,英國人看中定海的是區位優勢和港口優勢,希望將定海變為英國的軍事基地和對華貿易的自由港口。

1840年(清道光二十年)7月5日,中英鴉片戰爭爆發,定海淪陷。這是中國領土第一次被英國政府用武力占領,從而揭開了中國近代史的序幕。英軍入侵定海后,一方面成立軍政府,另一方面在定海城鄉進行劫掠破壞,激起了定海人民的強烈反抗。定海人民堅壁清野,同仇敵愾,奮力抗英,使侵華英軍陷入了極度困境,英軍將士傷亡相繼。英軍為了擺脫侵占定海后的困境,竟以撤軍為籌碼,提出退還定海占據香港問題。值得指出的是侵華統帥義律于1841年1月26日武力侵占香港島后,英國外交大臣巴麥尊大為惱火,指責義律不該放棄定海而去占領區區不毛之地香港,賠償600萬元也太少。于是解除了義律職務,任命殖民老手璞鼎查重新占領定海。璞鼎查果然將舟山重新占領了。英軍再次侵占定海后,企圖永久占領。1842年2月10日,英國政府宣布定海為國際自由貿易港,與宣布香港為自由貿易港僅相差半年多時間。只是后來英國政府重要人事變動,對華政策也作了調整。新任英國外交大臣阿伯丁認為,女王陛下政府不傾向于把這樣獲得的領土視為永久性征服,而是同中華帝國締約通商。因為長期占領定海“必定會帶來很大的費用”,而且會與清政府鬧僵,影響“對華貿易的范圍”。于是,英國政府最終無奈地退還了舟山。1846年4月,中英簽訂了《退還舟山條約》,該條約規定,“英國退還舟山后,大皇帝永不以舟山島給與他國,舟山等島若受他國侵伐,大英皇上應為保護無虞”。這樣,公然把定海視為英國的勢力范圍,視為英國的代管區。

總之,浙江定海是英國政府企圖永久占領的第一目標,雖然最后的結局沒讓英國政府如愿以償,但它卻再次昭示世人,定海的區位、港口和資源優勢舉世矚目。今天,作為浙江舟山群島新區的核心區域的定海,承載著國家海洋戰略的歷史使命,將著力打造保稅港區、自由港區,使之成為我國繼香港之后的第二個自由港城。