廈門,一莖稻里抽出的島

廈門也是一座小城。島內,南北長不過14公里,東西寬不過12.5公里,面積甚至不及北京一個區,與那些大城比,袖珍到似可團在掌中把賞。這個小小的島,如今擁擠、繁華。

然而將視線拉遠開來看,向時間的軸也向空間的軸上拉遠,小島小城搖曳出另一種迷茫滋味。

【可能從一個夢開始】

在我的印象里廈門一直都是個可有可無的地方,因為它沒什么可在乎的,既可荒草重生,也可生機勃勃。

廈門以前有個地方叫浮嶼,漲潮時看不見,落潮時又顯現。廈門從前有一座小廟叫武西殿,里面供著水漲玄天上帝,小廟落在一個小浮嶼上,漲潮時乘船入廟祈禱特別靈顯。后來浮嶼不再沉浮,成了平川的柏油馬路。武西殿的位置立從滄海變為桑田,后從廟堂隱于民宅內。這便是廈門,朝如夢幻,夜得平寢,桑海和滄月也盡在指間流逝。

廈門,宋時名嘉禾嶼,又稱嘉禾里。關于嘉禾的來由,有兩種說法。一說是宋太平興國時,這個小島上特產一莖數穗的優質稻作。另一說,則與一個夢有關。唐玄宗開元年間,官至太子太傅的陳邕(音“擁”)因與權臣李林甫不和而謫入閩地任采訪使,后建院漳州。陳邕的第四子夷則居官在外,官至光祿大夫。后陳邕大病,便召四子夷則入閩。一日,陳夷則夢見自己將歸隱田禾,于是便帶著眷屬遷入島中,繁衍生息。這座小島終因陳夷則一夢歸隱而稱嘉禾。就始于這稻抽穗,夢兆起的時分,廈門立立廢廢,走走停停,卻也開始了一段浮浮沉沉的島嶼化城史:

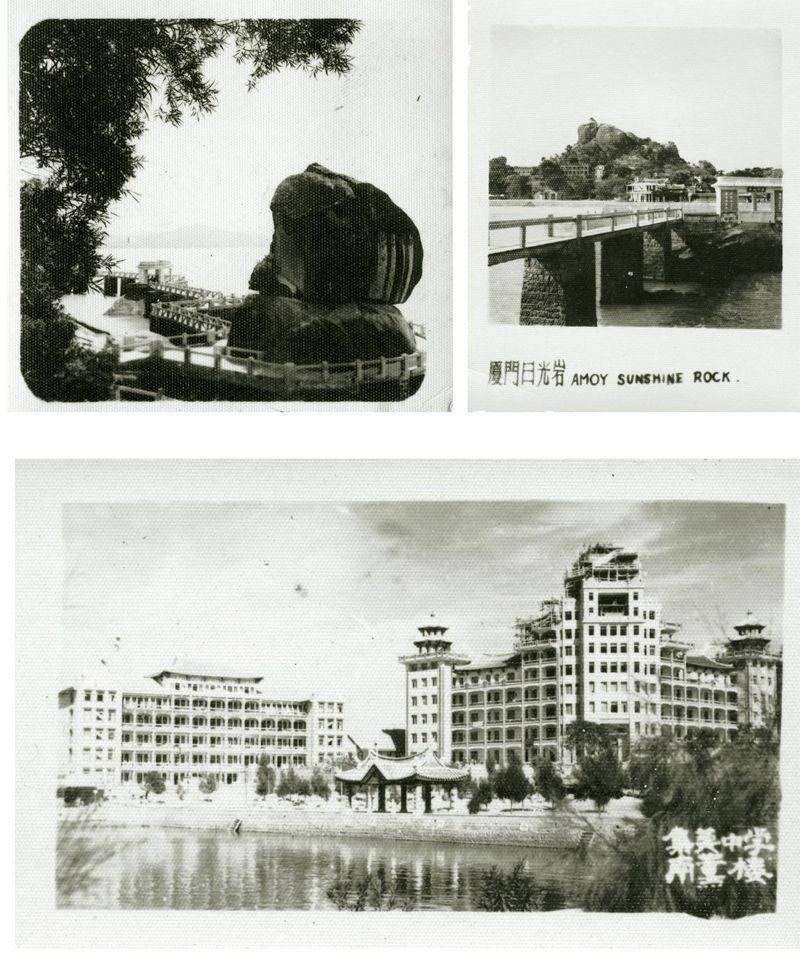

元代在此立千戶所,明代時為中左所。明太祖二十年,江夏侯周德興奉命建城,稱廈門城。嘉慶十三年,明朝允許了西班牙人至廈門通商,廈門成為了當時與西方人通商的第二個口岸。清初,鄭成功據廈門抗清,改廈門為思明州,爾后關于思明州的失得成了一場拉鋸戰。康熙二年一月,思明州最終還是陷落于清軍的大舉進攻中,復舊稱廈門,仍屬同安縣管轄,復稱嘉禾里。但清軍與占據臺灣的鄭成功集團仍然處于對峙狀態,同年十月,清軍大搜廈金兩島,堅壁清野,將東南沿海的居民集體內遷到海岸線30里以內,稱遷界。直到康熙二十年,廈金地區才復界。在近二十年的時間里,廈門島就只剩下了地圖上的輪廓,一個人都沒有,時有民諺稱“嘉禾斷人種”。康熙二十二年,施瑯鎮駐廈門,開水師提督府。二十三年,設廈門海關。二十五年,以泉州同知分防設廳。雍正五年,又以興泉道移駐。道光二十二年,鴉片戰爭失敗,南京條約成立,廈門被開放為五口通商口岸之一。

待民國后納集美、同安、海滄諸區于轄內,其政制至今不變。發展之始雖然島稱嘉禾,但后來移民涌入眾多,這一莖數穗的稻子終也難分,于是便迫使更多的人通過這個島嶼,去向了他方的新墾地,他們亦用別離供養著這座島嶼上的人,這座島像故鄉一樣守候著他們的歸來。不過也難以思議,一個意象的先兆居然可以變化得如此戲劇曲折,若把這些折成一個故事,那廈門便是一莖稻里抽出的一座島,一個隱士從一個夢里登上了這座島嶼,后來越來越多的人登上了這座島嶼,劃著這座島去往他方,后來向往這島的人多了,便將這座島化為一座城。

【其實是艘遷徙的船】

“廈門位置。在福建同安縣東南。港灣蜿蜒。列嶼拱繞。島則在港之東北角。當北緯二十四度四十分。東經百八十度。島離同安縣城六十里。水程七十里。港內水深。宜于碇泊。為南部海上貿易要港。四周群島星羅。扼個屬咽喉。毗扭漳泉。東聯列嶼金門。西接寶珠高浦。太武當南。丙州橫北。西南出海澄龍溪。白礁峙焉。東南貫串大小二擔。通搗臺灣。遠達汕頭。香港。津滬等埠。并與南洋群島。遙通聲氣。乃商賈經營南洋者。尤恃為配運靈便之區。亦華僑出入必經之門戶也。對岸為鼓浪嶼。周圍三里有奇。清光緒二十八年。開為公共租界。風景極佳。”

這是民國時,廈門一座名叫“天仙”的旅社刊發給住客的行旅指南里的一段關于廈門的文字。特刊的序請的是郁達夫寫的,當時郁對這座旅社的印象源于他從日本經臺灣而西去時暫過廈門的一段停留時光,旅社精致高潔,同時他也為旅社主人對這份特刊的精心細致而覺得嘆服。

當時,廈門已是一個發達的港口,其通路通搗臺灣,遠達汕頭、香港、津滬,遙通南洋,每日迎來送往,接踵不息。早至陳夷則的夢,晚至如今,這是一個不斷在承受遷徙的島,有人遷徙來時光,有人遷徙來希望,有人可能來了又走,也有人可能來了便不走。或者更確切地說她像艘船,許多人來這里隨它載著鄉愁駛向門后的繁華他鄉。

由于碼頭經濟異常繁榮,宗族聚落也各自占據著自己的碼頭生意,當時宗族碼頭生意以裝卸搬運為主,只要遠處一見大船入港,便會有幾艘小船爭相向大船馳去,領頭的小船會在大船上插上標寫宗族姓氏的旗幟,以示標記占有該船的裝卸生意,他人不得插手。

這是個通往異鄉或者故鄉的他鄉,聽父輩們說原始的廈門人沒幾個,僅剩的那幾個要找也容易,唯一特征便是那生白化病的。所以雖然我出生于此,但我也只能算個異鄉人,在我的籍貫這一欄好像就從來沒有填過廈門這兩個字,我的母親是龍海人,我的父親是一個從曾祖父輩開始住在廈門的南安人。

父親的外曾祖父叫做吳文,民國時正是看中了廈門商埠繁盛,碼頭旅人云集。吳文像他的很多南安同鄉一樣選擇了到廈門做營生。后來他在廈門臨碼頭的地方先后開了兩家旅棧,一家叫建發,一家叫新泉發,一家在打鐵街六五號,一家在得勝街(在今海后路,海后路原為海后灘,后填成路,名海后路。得勝街為海后灘的路段舊稱,海后灘在清末被英國侵占,后經斗爭奪回,取名得勝街)一六號,吳文有個獨子名叫吳太,他開了間茶室,叫楊花樓,店設開元路一六一號。最終因日軍侵廈,他們父子的產業失陷于戰火之中。再到后來他們在廈門化為兩塊水泥方碑,碑上留著兩個粗稚的字——南安。因為碼頭的經濟的發達,廈門慢慢地從一個經留地成為了一個目的地。乃至改革開放后,有更多的安溪人、南安人、晉江人、龍海人如飛蛾撲火般來到這座島嶼討生活,成功而落腳的不少,掃興而歸的也很多,即便如此,欲登上這艘船的離鄉人亦越來越多,而這鄉的版圖也越來越大。

自古以來廈門的移民主要來自漳州與泉州,還有部分潮汕人與福州人。在生活的地理上,漳州如母予廈門以生活的補充,泉州如父予廈門教養與文化。而廈門話本身亦是綜合了漳泉二地的口音而成,小時候跟著祖母去走親戚,無論到了漳州或者泉州,她都能很輕便地抄著對方的口音與之交流。那時隨著祖母住在開元路的騎樓里,這棟樓曾是海濱旅社,三樓住著福州阿婆,汕頭阿婆,對面三樓住著香港阿婆,在當時有個印象,總覺得一離開廈門就到了香港或者福州或者汕頭。開元路是民國時廈門城市規劃的第一條規范馬路,它離碼頭亦近,碼頭經濟的發達使之繁華無比,開元路上的產業主要以酒樓、茶室、客棧為主,在當時被形容為“開元不夜天”,開元路周邊果行菜行林立,市場貿易繁盛。不過當時廈門的版圖其實也很小,有些時期的地圖只取到現今的梧村即止。不過廈門的繁榮亦反噬到她的文化母體,并在反噬的過程中慢慢擴大了自己的版圖,直到瓜熟蒂落,形成了如今的樣子。

【廈門式的廈門】

廈門與其說是門,不如說是個鑰匙孔,雖然只是彈丸大小,卻是精細剔透。

這里的山水更像是精致的盆景,與所謂的大山大水不同,這里叢林掩密,小路間便能藏山隱海,得閑時,可趁黃昏爬上鴻山,于頂出處可得一片粼粼的海面與星羅其間的小島,此番景象感覺像是面對著個枯山水庭院。虎溪三笑、白鹿書院的公案圖景亦被巧工造在里面,且只需三五步便從一個故事穿越到了另外一個故事,但你也會為另一個山頭上突然出現的泰坦尼克號所震懾。一落市井,便得生活三昧。所有看似對立的東西,在這里都統一存在著。就像一碗在八十年代才開始在廈門流行的沙茶面,無所不有無所不鮮,且在這種包容下變得淺顯親人。這里騎樓林立,仿佛進入南洋異域,也會突見斗拱飛檐,宮闕亭臺。這一切的存在,只因這片土地能夠體會遷徙的苦楚,也能足夠理解鄉愁的重量,它既為前場的繁華做前門,也為后臺的鄉愁留了個后門。

而這繁華與鄉愁澆筑出的不分你我的拼盤式世界,亦吸引來了一群群頭戴小紅帽,手拎冷水壺的圍觀者,但這種生活方式所造出來的景,著實讓旁觀者迷,為了更加容易地讓他們接受,隨給這座城市嫁接了一個另外一個移民大島——臺灣的概念。

2007年,第一百八十九期的《城市畫報》的主題是廈門散步,當時便把廈門推介成了一群愛好文藝的青年的避風港,爾后放眼便是長裙草帽地圖明信片。那時也總是容易被問到廈門有何好玩的,雖然早有答案,但每每遇到這個問題,也會習慣性地語塞,直到后面才會脫口出類似“來這里住幾天,散散步倒也不錯”這樣的話,在這樣的一個城市里你能更容易地聽見自己的心跳。但還有一種選擇便是打開廈門這扇門,去看看它周邊的村莊,去它的源頭漳州泉州看看這片土地更過去的故事。

一陣煙起,一陣塵落。但位于泰安路口傳統的茶桌店依舊日出而作,入夜而息,一壺濃茶一罐水,一口香煙坐半天。我后來住回到了父母結婚的那個小房子,就在鷺江道的一排騎樓里。繁華的碼頭被發達的公路和更大的港口取代,原先繁華的碼頭就只剩下了一個,僅供人在近深夜里坐在其旁,看著黝黑的海水起落,拿出手機刷微信。或許廈門也是個隨人打扮的小姑娘,但無論如何它依舊屬于過客,它依舊在迎來送往,來則應,去不留。

至于我籍貫的問題,還是等到需要的時候再決定罷。

終是覺得,曾經沒有過廈門這個地方,只是來往的人多了,便有了這么一個止歇處,這里看山不是山,看海不是海,這么前腳一落,后腿一蹬,來得舒服也去得痛快,難道廈門不正是禪宗公案里所要領人到達的彼岸么。