赤峰地區濕限性黃土探究

張雄鋒 冀珊珊

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司, 北京 100055)

赤峰地區黃土主要分布在北部低山丘陵區,厚度變化較大,垂直分布廣泛,物理特征變化明顯,濕限性差異較大。依據某鐵路勘探和室內試驗資料,分析了赤峰地區黃土的物理特征和濕限性參數,總結了濕限系數隨黃土埋藏深度、孔隙比、上覆土壓力以及含數量之間的關系和變化規律。

1 赤峰黃土的工程地質特性

通過對424個土樣的試驗結果統計分析可知,該地區黃土厚度最大可達70 m,上部為第四系晚更新統至全新統風積或風積-沖積黃土,該層黃土顆粒均勻、物質成分較單一,孔隙比較大,濕限系數較大;下部黃土主要為第四系早-中更新統沖洪積黃土,顆粒成分不均,多含角礫,一般不具濕限性。

2 赤峰黃土的組成結構

經對其中67個勘探點,270組試樣進行室內試驗分析,本地區黃土塑性指數小于10,即主要為砂質黃土。通過對其他地區的黃土研究,土體中的黏粒存在于粗顆粒中,起一定的膠結和支撐作用,黏粒含量越多,濕限性相對較小。赤峰地區土體中粉粒約占%41~62%,黏粒和砂粒約占13%~18%和35%~40%,粉粒含量較多,砂粒、黏粒含量較少,因而濕限性相對較大。

3 黃土的濕限性

3.1 濕限性機理

赤峰黃土大部分是在干旱或半干旱氣候條件下形成的,因氣候干燥,土體中的水分不斷蒸發,水中所含的碳酸鈣、硫酸鈣等鹽類在土體顆粒表面析出, 并沉淀下來形成膠結物。由于土體顆粒間的分子引力、薄膜水和毛細水形成水膜聯結,增強了土顆粒之間抵抗移動的能力, 阻礙土骨架在其上覆土自重壓力的作用下可能發生的壓密,從而形成肉眼可見的大孔結構,土體處于欠固結狀態。當黃土受水浸濕時,結合水膜便會增厚,并楔入土顆粒之間,進而破壞聯結薄膜,并逐漸溶解鹽類,使得土體強度顯著降低。在自重應力和附加應力的作用下,土體的結構逐漸破壞,土顆粒向大孔隙中滑動, 骨架被擠緊,從而發生塌陷。

3.2 初始孔隙比與土層深度的變化規律

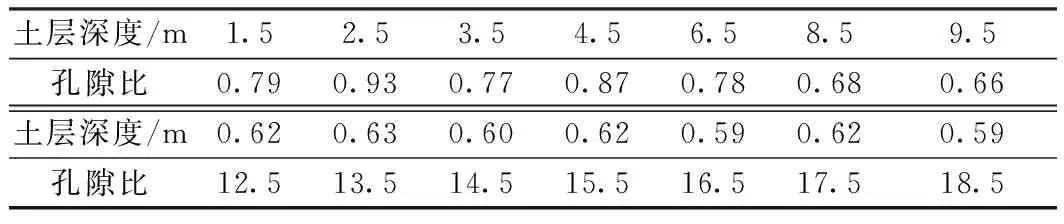

采用鉆探和挖探的方法共采取了270組黃土試樣,樣品為Ⅰ~Ⅱ級,基本未擾動。根據不同深度試樣的試驗數據分析,統計得出初始孔隙比與土層深度的變化規律(見圖1),實驗室數據見表1。

表1 土層深度與天然孔隙比

圖1 孔隙比e0與土層深度H的關系

從表1和圖1可以看出,赤峰地區黃土的天然孔隙比為0.56~0.95。隨著深度的增加,天然孔隙比逐漸減小,尤其在5 m深度以下,這種規律更明顯。5 m以上的表層土因受外部擾動,物理力學性質發生了一些變化,導致孔隙比隨深度變化不一致。

3.3 濕限系數與土層深度的關系

根據室內試驗數據,統計得出赤峰地區黃土濕限系數與土層埋置深度的變化關系(見圖2),實驗室數據見表2。

表2 土層深度與濕限系數

圖2 土層深度H與濕限系數的關系

由表2和圖2可知,濕限系數隨著深度的增大而逐漸減小,14 m以下的土層濕限系數小于0.015,即沒有濕限性。濕限系數可簡單地按照以下線性關系式計算,即

δs=0.068-H/274.6

式中δs——濕限系數;

H——土層埋置深度/m。

3.4 濕限系數與壓力的關系

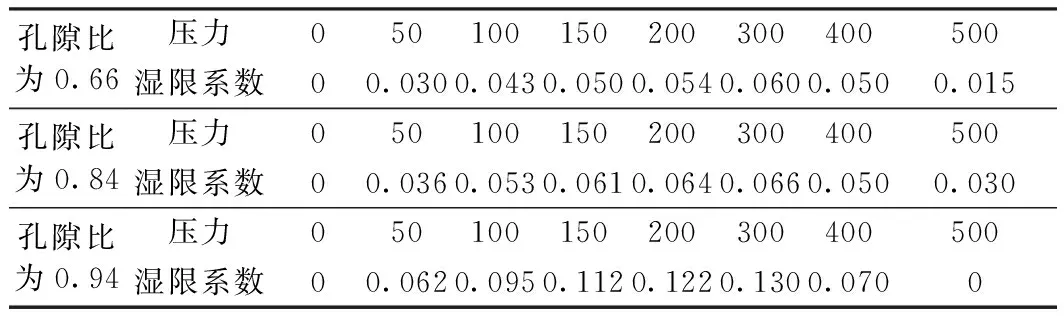

選取天然含水量下初始孔隙比e0分別為0.66、0.84和0.94的3組試樣,采用雙線法壓縮試驗,測得該四組試樣在不同壓力下對應的濕限系數(見表3),據此繪制壓力P與濕限系數δs的關系曲線(見圖3)。

表3 不同孔隙比的土層壓力與濕限系數

圖3 不同孔隙比的土層濕限系數與壓力P的關系

由圖3可見,對于同一組試樣,濕限系數隨著壓力的增大而增大,當壓力達到某一數值時,濕限系數達到最大值,此后,濕限系數隨著壓力的增大而急劇減小。按照《鐵路工程特殊巖土勘察規程》(TB10038—2012)中有關黃土的規定,據圖3選取濕限系數為0.015時對應的壓力作為濕限起始壓力,可知,赤峰地區黃土的濕限起始壓力為12~24 kPa之間。

3.5 濕限系數與含水量的關系

土體的天然含水量也是影響濕限系數的一個重要因素,不同黃土的濕限系數隨著天然含水量的增大而減小,當天然含水量相同時,浸濕程度越大濕限性越強,浸濕程度越小濕限性越弱[3]。

4 結論

(1)赤峰地區黃土主要為砂質黃土,濕限性較大,一般具有Ⅱ~Ⅲ級非自重濕限性,部分具有Ⅱ級自重濕限性,屬中等-嚴重濕限黃土。

(2)該地區濕限性黃土的天然孔隙比為0.52~1.45之間,濕限系數為0.001~0.139之間,濕限起始壓力較小,為12~24 kPa。

(3)5 m以下的黃土,深度越大孔隙比越小;天然孔隙比越大的黃土,濕限性越大;同一組黃土試樣,濕限系數隨著壓力的增大而增大,當壓力達到某一數值時,濕限系數快速減小。

(4)一般工程的基地總壓力小于12 kPa時,可忽略濕限性對工程的影響。重要工程的地基處理深度須達到14 m以下,方可消除黃土的濕限性對工程的危害。

[1] 中鐵第一勘察設計院集團有限公司.鐵路工程特殊巖土勘察規程[S].北京:中國鐵道出版社,2012

[2] 中鐵第一勘察設計院集團有限公司.鐵路工程土工試驗規程[S].北京:中國鐵道出版社,2010

[3] 楊紅霞.魯中黃土濕限性研究[J].中外公路,2006,8(4):24-26

[4] 鄭林春.不同黃土的壓縮變形特性分析[J].西南交通大學學報,2012,5(47):115-117