“中國式焦慮”

陳翼若

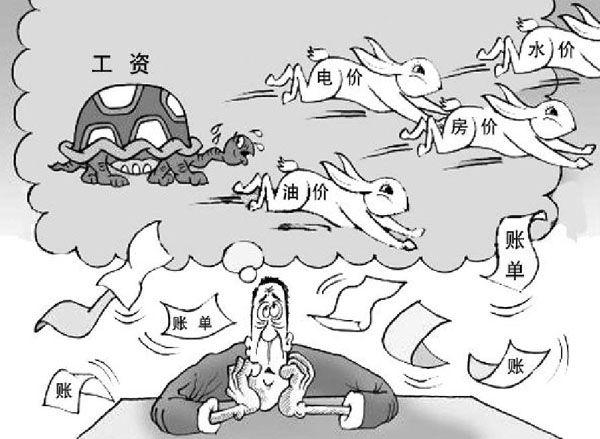

今天有些國人身心疲乏、抑郁憂慮、焦躁煩惱等心理疾患以及“未老先衰”、“過勞肥”、“過勞死”等工業社會特有的器質性疾患比比皆是,而且,愈是大城市,愈是學歷高、收入高等所謂“高端人群”,這些疾患愈多。此外還有其他的病癥表現形式,比如富人用腳投票,帶著資產“適彼樂土”;比如許多家庭節衣縮食讓孩子負笈異域;再比如,拼命儲蓄,拼命購房。

以上,有人謂之為“中國式焦慮”。

其實,就工業社會和后工業社會而言,這種焦慮具有普遍性,是當今已經經歷工業社會而步入信息化社會的先進國家都經歷過的,并非中國所特有,但既然叫“中國式焦慮”,自然帶有中國特色。

焦慮的表現形式或者是生理的,或者是心理的,但其病根卻是社會的。

舉例來說,中國人的儲蓄熱情極高,導致消費拉動經濟發展這個環節的激勵孱弱。銀行管理方甚至動用了存款要繳納利息稅的殺手锏,但存款依舊居高不下,這在傳統西方經濟學者的視野里,顯得極其詭異。

在財產不安全,或毀滅性的變遷比較頻繁和嚴重的地方,很少有人儲蓄。在中國恰好相反,正因為一些人對未來沒有把握,缺乏社會救濟的制度安排,導致缺乏安全感,于是在“求人不如求己”的心態驅使下,有點小錢趕緊塞銀行里。從而銀行的居民存款沉淀下來,形成所謂“籠中虎”,弄得政府金融部門頭疼不已。

同理,熱衷于買房而不太喜歡租房也是這個原因的產物。

很多人在明知所謂買房無非是用高額租金租用七十年產權的情況下,依舊趨之若鶩,還自我麻痹為“置業”,這樣的心態也是這種不安全感驅使而來的。

當然,值得欣慰的是,不管怎樣,拼命儲蓄和購房的舉動至少說明民眾相信政府具有托底能力的公信力。

工業社會的繁榮,本身就帶有對人性的桎梏。在西方,以法蘭克福學派為代表的批判論者早已從哲學、社會學角度對工業文明的負面影響作了某種清算,但工業文明是人類歷史發展的必然,誰也跳不過去這個坎兒,所以問題就在于構建一些清晰可視,觸手可及的制度安排,使人過得了“今生”,更明了“來世”,不至棲遑不定。

【原載2012年12月27日《工人日報·我在我思》】