危機籠罩維基

金姬

許多人都知道“內事不覺問度娘,外事不決問谷哥”,而維基百科(Wikipedia),則是更多資深人士的選擇。這個自由、免費、內容開放的網絡百科全書擁有上千萬條目,近三百種獨立運作的語言版本,超過十萬的積極貢獻者長期參與編輯,瀏覽量一度雄踞全球第五位。

人們喜歡維基百科,很重要的原因是它被視作“客觀中立”的典范。誰能想到,維基百科實際上正遭遇網絡水軍的侵擾,大量條目被“嵌入”有水分的內容,陷入了一場關系名譽甚至生存的危機。

這些水軍可能受雇于投放軟文的公關公司,也可能是懷有個人目的的馬甲賬號。今年10月21日,負責籌集資金以維持維基百科服務器和軟件運轉的維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)執行理事蘇·加德納(Sue Gardner)發表聲明,宣稱“英文維基百科上存在數百個馬甲賬號,利用編輯的特權修改其產品或服務的相關信息描述。為了保護信息的中立性,維基百科決定刪掉250多個用戶賬號。”

危機仍在繼續,維基何去何從?

最大的網絡水軍:Wiki-PR

今年10月8日,一家名為The Daily Dot的美國新聞網站首先報道了維基百科向水軍宣戰的來龍去脈。

網名DocTree的維基百科編輯是一位鳥類極客,他在維基百科上花了大量時間編輯鳥類學相關的詞條。去年8月,他發現一家位于英格蘭主營高科技數字加密技術的公司CyberSafe竟然也和鳥類學相關,于是開始關注這家名不見經傳的公司。

維基百科上有這家公司的詞條,而此前已經有人指出這個頁面應該被刪除。一個維基百科詞條被刪除的原因有許多,最常見的就是缺乏“知名度”(notability),但這個理由的標準很寬泛。通常來說,一個主體曾被可信賴的信源(最好是老牌的新聞機構或出版社)報道過,那么就能給它創建一個維基百科詞條了。

乍一看,CyberSafe符合維基百科詞條標準。每一個事實點都有若干標注,顯示引用自多個新聞機構。但點開標注里的那些鏈接,DocTree發現沒有一篇文章是跟CyberSafe直接相關,講的都是網絡信息安全,而不是CyberSafe這家公司。很顯然,創建這一詞條的人知道大多數人不會看附注上的鏈接。

更奇怪的是,盡管CyberSafe符合刪除的標準,但是不少維基編輯跳出來為其辯護,而這些人的編輯歷史要么空白一片,要么就是編輯過一些跟CyberSafe差不多的詞條——不出名的小公司和小人物。在DocTree看來,這些編輯的內容似乎出自同一人之手。

于是,DocTree希望維基百科對5個可疑賬號進行調查,由此揭開了維基百科12年歷史上最大規模的水軍面紗。

維基媒體基金會利用CheckUser這一工具,初步確認5個賬號確實是同一個人的馬甲,而這背后是一張無形的水軍網絡。維基百科希望通過頁面上的瀏覽路徑記錄挨個追蹤到它們的行跡。整個調查從2012年8月14日延續到2013年9月20日。CheckUser最終給可疑賬號打上標簽,“已確認”、“技術上難以判斷”、“很可能”或是“證據不足”。

截至今年9月,共有323個賬號被確認為馬甲,另外84個賬號存疑,它們來自50多個真實的網絡用戶,曾在維基百科上進行過900多詞條創建或編輯,而這些,都出自同一個水軍網絡。

所有馬甲賬號都有這樣的共性:大多數編輯頁面是關于公司或者活著的人物;內容都是正面宣傳;引用內容的出處往往來自誰都可以供稿的網站。

馬甲賬號的幕后黑手是一家名為Wiki-PR的公司。根據維基社區新聞網Signpost報道,這家公司創立于2011年2月,注冊地在舊金山,辦公室則在得克薩斯州,有25名全職員工,還有很多遠程工作的自由職業者。公司官網上宣稱可以把你需要的軟文翻譯成270種語言,植入維基百科的各個版本。公司配有實時修改軟件,也能經常改變IP地址。

成立初期,Wiki-PR的報價是每個詞條500美元,現在則是2000美元。如要保證長時間在維基百科上存在,每月另收99美元的維護費。2年多來,Wiki-PR至少創立修改了12000個詞條。其中有2000個客戶的名字雖然只在維基百科被提及而沒有任何新聞報道和廣告宣傳,每位客戶平均因此得到的回報就相當于400萬美元;如果保證每月維護,每個月還可以有20萬美元的回報。

今年11月19日,維基媒體基金會委托硅谷律所Cooley LLP向Wiki-PR發去律師函,要求停止所有馬甲賬戶和付費編輯行為,否則將對該公司提出法律訴訟。

維基百科修正小組

大家都知道維基百科是一部自由的網上百科全書,但很多人并不清楚,這里的“自由”并不是指免費、言論自由等,而是指任何人可以編輯。這也給惡意編輯留下后門,雖然維基百科要求每個編輯附上可供查詢的可靠來源,并不包含編輯的個人意見,那些有問題的內容最終將被刪除,但容許問題文字存在的時間差,已經足夠讓一些別有用心的人樂開了花。

根據Signpost報道,過去7年,大規模付費上維基百科的現象不斷發生。2006年,格利高里·柯斯(Gregory Kohs)創立的MyWikiBiz公司因為報價49-99美元編輯維基百科,被英文維基仲裁委員會發現,維基百科創始人之一吉米·威爾士(Jimmy Wales)親自封了此人的賬號。后來,柯斯聯合其他看不慣維基百科的人創立一個揭發維基百科“不齒行徑”的網站 “維基百科修正小組”(Wikipediocracy),把維基百科描述為一個貪婪擴張的帝國機構,不斷給維基百科找茬挑錯。

有人也許會認為柯斯的說法過于極端。不過,維基百科“人人都是編輯”的原則,不僅滋生了水軍,也的確成為個別卑鄙小人鏟除異己的網絡武器。

今年5月,在線新聞網站Salon的作者安德魯·萊納德(Andrew Leonard)撰文指出:“維基百科是互聯網王冠上的一顆明珠,是一項了不起的集體成就,也是實現偉大夢想的重要一步。維基百科希望建成一個始終處于更新狀態的人類知識寶庫,這個寶庫是由下而上按照眾包方式自發建立的,人們參加編寫是出于熱愛,不索取報酬,但也無需通過資格審查。只要你創建一個賬戶,想怎么寫就怎么寫!”

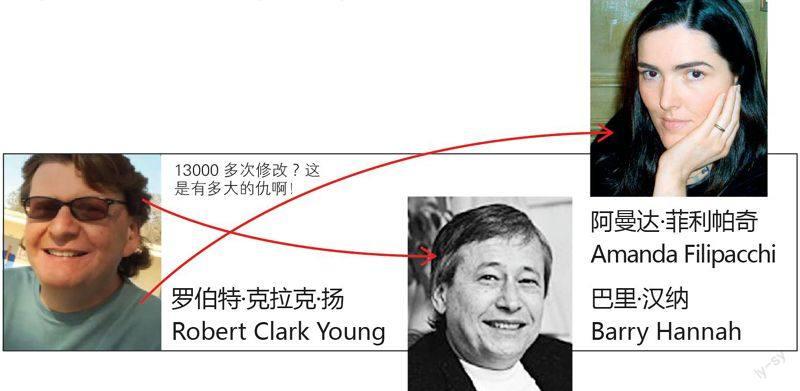

在萊納德看來,維基百科的內容是可以被心懷怨恨和嫉妒、試圖報復的人隨意篡改的。他揭露了維基百科上一個名為Qworty用戶,其實是美國作家羅伯特·克拉克·揚(Robert Clark Young),對維基百科進行過13000次修改,以自己喜好來惡意篡改作家同行的詞條。

今年1月27日凌晨時分, Qworty對已故作家巴里·漢納(Barry Hannah)的百科頁面做了14處修改。漢納是美國南部一位廣受好評的作家,偏愛哥特風格和荒誕文學。Qworty刪除了含有漢納作品節選的段落,移除了20個相關訪談、訃告和回憶錄的鏈接,還刪掉了漢納所獲文學獎項的列表。

其中有兩處修改尤為顯眼。在“漢納在密西西比大學教授了28年的創意寫作課程,同時也是文學碩士項目的帶頭人……”這句話中,Qworty刪去了后半句“是學生眼中的一位好導師”。他還將漢納的死因由“自然死亡”改成了“酗酒”。但是漢納的訃告上寫明他死于心臟病,并且在去世前幾年已經戒酒,滴酒不沾;數不勝數的追悼也印證了他生前作為導師的良好聲譽。

今年4月,女作家阿曼達·菲利帕奇(Amanda Filipacchi)相關的維基百科頁面也遭到Qworty的“報復性編輯”。此前菲利帕奇在《紐約時報》社論版上發表文章,指責如今在線百科的文字帶有性別歧視色彩,引發Qworty不滿。

按照維基百科的說法,“報復性編輯”是指出于憤怒對百科頁面加以改動,以達到懲戒對手的目的。按照維基百科社群的通行標準,這屬于不當行為;但考慮到維基百科恪守匿名原則,并且其組織結構中的權力比較分散,這樣的行為很難徹底杜絕。

在維基百科創始人之一吉米·威爾士的討論頁面上,幾位編輯爭辯說Qworty在菲利帕奇事件中的舉動是完全合理的。就算他偶爾做過頭,過火的行為也會引起大眾關注,藉此修正問題本身。他們認為,這正是維基百科的運行機制。每當公眾關注落到維基百科上某一個此前少有人知的冷門領域,往往就會有一大群編輯涌上來清理整頓,對詞條進行修改,直到合乎標準。正是通過這樣無止盡的更迭,維基百科才能夠最終實現自我修正。

不久之后,同為維基百科編輯和“維基百科修正小組”編輯的幾個人經過數周調查,找到了Qworty的真身:1999年發表小說《其中之一》(One of the Guys)的作者羅伯特·克拉克·揚,此人長期在暗中編輯自己的維基百科頁面——多次自我美化,而對同行打擊報復。當被第一次指認時,揚表示對編輯維基百科一無所知,也從來沒注冊過賬號,一副電腦白癡的樣子。但萊納德和其他維基人找了一系列證據,發現揚和漢納“結梁子”是在2001年田納西州的一次作家座談會上,當時與會者對揚的作品評價不高。

“維基百科修正小組”對揚個人頁面上的全部修改進行了反復檢查,發現這一頁面的創建和早期編輯工作(這個時候距離Qworty在2007年的出場還有很久)有很多都是由眾多的一次性馬甲完成的——一次性馬甲就是注冊后僅進行過幾次編輯便棄置不用的維基賬號。

大部分馬甲的IP地址在加利福尼亞州,這正是揚的故鄉以及現在居住地。有三個馬甲背后的真實用戶都被明確證實與Qworty相同——在維基百科上,這種行為是嚴格禁止的。

“維基百科修正小組”成員安德烈亞斯·科爾貝(Andreas Kolbe)指出:“維基百科允許對當代人的生平事跡做匿名修改,這不啻是把人的名譽放到賭桌上。七年多前我飽含熱情地加入維基百科,但后來我發現實際撰寫過程很不負責任、令人不安。這個網站還躋身十大網站之列,因此我認為應該讓公眾了解維基百科上每天發生的究竟是什么。”

揚最終承認自己就是Qworty,并表示:“維基百科是一部偉大的后現代小說。它不是真相。”

在萊納德的文章發表后,維基百科的自動修正機制開始投入運行。Qworty被無限期屏蔽,禁止編輯維基百科頁面;針對他此前的編輯歷史,維基百科也展開了各類調查。

編輯“錯誤”如影隨形

無論是編輯出于商業目的還是個人喜好,維基百科的錯誤率高于傳統的百科全書,雖然維基百科廣為閱讀的詞條中的錯誤會被迅速糾正,可在其他詞條中的錯誤信息就可能保留很長時間。

約翰·賽根特勒(John Seigenthaler)以前是肯尼迪總統的弟弟、美國司法部長羅伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy)的助手,也是《今日美國》(USA Today)創立時的編輯部主任。2005年秋,他發現維基百科的一個網頁說他是1968年槍殺羅伯特·肯尼迪的嫌犯。這一錯誤指控被發表4個多月后,相關詞條終于得到了修正。吉米·威爾士承認詞條寫得太快來不及審閱,隨后宣布了一項政策,沒有注冊的用戶將不能夠再創建詞條。但維基百科的注冊是免費的,立即生效,并且不需要個人信息。

對維基百科批評猛烈的人還有共同創建人拉里·桑格(Larry Sanger),互聯網泡沫破裂時他被威爾士解雇。在桑格看來,如果維基百科不進行洗心革面的改變,像賽根特勒事件這樣的丑聞就不可避免。

2006年,馬薩諸塞州眾議員馬蒂·米漢(Marty Meehan)的助手把維基百科提到他做議員不會超過4屆的競選承諾刪除了,當時他正在第7屆任期。威爾士也修改過關于他自己簡介的網頁,刪除了提到桑格在創建維基百科時的作用這一內容。

2006年,桑格發起了Citizendium,這是一部維基式的百科全書,“專家做少許監管”,撰稿人使用真實姓名,意在與維基百科競爭。

維基也在不斷完善。借助“維基掃描”(WikiScanner)這一交叉參考撰稿人網絡地址的軟件,維基百科發現埃克森美孚、百事和微軟等公司的電腦被用來刪除有關這些公司的詞條中的不利信息。2010年,維基百科仲裁委員會禁止所有山達基教會(Church of Scientology)擁有的IP地址進行編輯,因為這個教會的追隨者和批評者之間進行了多年的爭議和欺騙性的編輯。

維基百科嘗試著把更多權力集中在所謂“管理員”手中,這些維基百科的編輯可以對經常受到人為操縱的網頁進行刪除和恢復操作,或者把網頁鎖定一段時間防止進一步的編輯。這些改變給某些詞條帶來了一定的穩定性。不過,維基百科的討論板充斥著對詞條沒有正當理由就被鎖定的抱怨;而且似乎并沒有一套機制確保管理員們除了維基百科的方式和規則之外能懂更多的東西。

目前維基百科擁有5億讀者,而他們所秉持的中立性和可驗證性的條目創建原則正在不斷遭受考驗。對于一家長期依靠捐贈、Alexa流量排名全球第六的非營利機構來說,如何從這個局面中逃脫出來是它們的當務之急。