網絡烏托邦之路

金姬

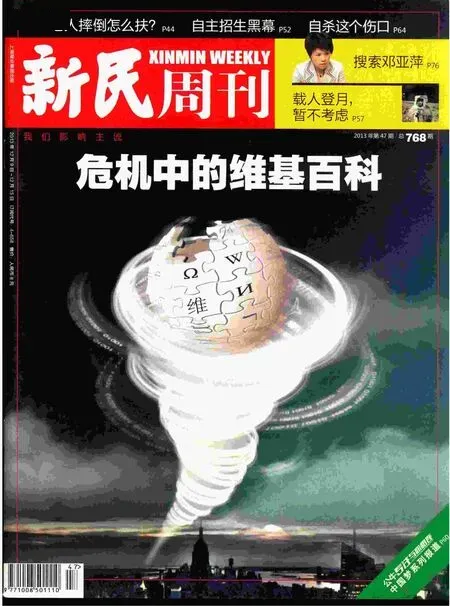

作為一種平民主義的知識生產方式,一種完全開放的知識傳播方式,維基百科對傳統的知識生產和傳播體系提出了挑戰。

維基百科的創立宗旨就是:“用世界上每一種語言免費傳遞一部完整而全面的百科全書,即使最貧窮和最受壓迫的人也能輕松查閱。”經過12年的努力,維基百科做到了——登記用戶3200萬人,被3.65億名網民使用,是全世界最大的無廣告網站。

維基百科并不是唯一的網上百科全書。2000年,吉米·威爾士(維基百科的創始人之一)和拉里·桑格創立了“新百科”(Nupedia)。他們列了知名學者的花名冊,設置了7道編校程序細細把關,每個編寫者還必須傳真自己的學位證書驗明正身——18個月的努力和25萬美元只換來了21個詞條。威爾士意識到“新百科”需要一個網站來提供內容,這個網站需要有更高的開放度,吸引更多的撰稿人,任何訪客都可以在這個新網站隨意寫東西。這一概念并不新鮮,Everything2就是這樣一種關聯式數據庫,允許任何人發表文章,但誰也不能編輯別人的文章。

像《大英百科全書》那樣的精英在互聯網上也是鎩羽而歸。1999年10月20日,價值1250美元的32卷本《大英百科全書》全部上網,供人們免費查詢與下載,但這一模式只維持了2年。由于網絡廣告發展艱難,《大英百科全書》宣布向個人用戶收取60美元的年費。而微軟的Encarta,曾被視為對傳統百科全書最大的數字威脅,因為它存在于光盤里,隨著新電腦免費贈送。等到威爾士在2001年1月15日正式推出維基百科后,其他在線百科全書都成了浮云。

對于維基百科的運作模式,最大的問題來自對其權威性的質疑。眾所周知,正式出版的百科全書,是需要由各個領域的權威人士,花費許多功夫來完成的。18世紀,法國大學者狄德羅網羅了啟蒙時代184位學者專家以30年時間編印完成全世界第一套現代百科全書《科學藝術及專業知識百科全書》。而到了維基百科時代,傳統百科全書“專家書寫”的權力被下放到了每一個網民身上。這如同一塊任何人都可以上去涂抹和修改的黑板。

2004年,《大英百科全書》前主編邁克·亨利公開嘲諷維基百科猶如“公共廁所”:“看上去骯臟,用的時候要多加小心;就算看著干凈,也是令人產生錯誤的安全感”。威爾士不以為然,因為他堅信多數維基人是善意的,而且網站也會加強管理。維基百科的思想是“更多的眼睛發現更多的錯誤”,當每個人都可以修改那些他認為不正確的東西的時候,不同觀點的彼此沖突和妥協最后就會指向一種最大限度的全面客觀。

此外,維基的技術還保證了每次修改的歷史記錄都會被完整地保留下來。當讀者去搜索一個條目時,他可以看到對這個條目不同的解釋方式,最終選擇哪一個完全交給讀者自己判斷。中文維基第一個管理員苑明理指出,維基沒有最終的正確條目,它永遠都是在不斷的豐富和完善中的,參與的人越多就會越完善。

在水軍侵襲、活躍編輯流失的今天,像維基百科這樣的網絡烏托邦還能維持多久?“維基百科不會迅速消亡,下一個十年至少還會存在。”苑明理告訴《新民周刊》,維基百科還在做各種有意思的探索,如2年前啟動的維基數據計劃,把維基百科里積累的知識更精細化,變成固定格式,可以讓不同語言版本中共享。“人工整理數據后,可以將來用于機器的智能計算。我覺得維基百科將是重要的一個數據來源。”

苑明理強調,維基百科的一大優點就是所有數據皆可下載,真正貫徹“取之于民,用之于民”的民治思想。“即便維基百科消亡了,它某個時期的歷史數據會永遠存在于地球上,這些知識是大家貢獻的,也為全人類所有,這一點不會改變。”