抓住改革的真問題

韋森

中共十八屆三中全會召開在即。即將提交全會討論審議的決議文本題為《關于全面深化改革若干重大問題的決定》,這與會前中共中央領導人在各個場合強調的會議主題一致。這次會議在中國國內和國際社會中引發的普遍關注,是極不尋常的。觀察和研究中國的人士都認為,中國處于新的歷史轉折點上,中共對改革目標和路線的選擇,影響深遠。

已經有很多改革方案提交給決策機構,包括不久前由國務院發展研究中心提出的“383方案”。大多數方案從過去30多年的改革經驗出發,出發點在于解決“市場化不夠”的問題,其目標是進一步調整市場與政府的關系。我認同這些方案的初衷,但擔心它們展示的路徑會限制改革的視野,遮蔽一些重要且亟待解決的麻煩,比如“市場化過度”(尤其是政府行為市場化)的問題。

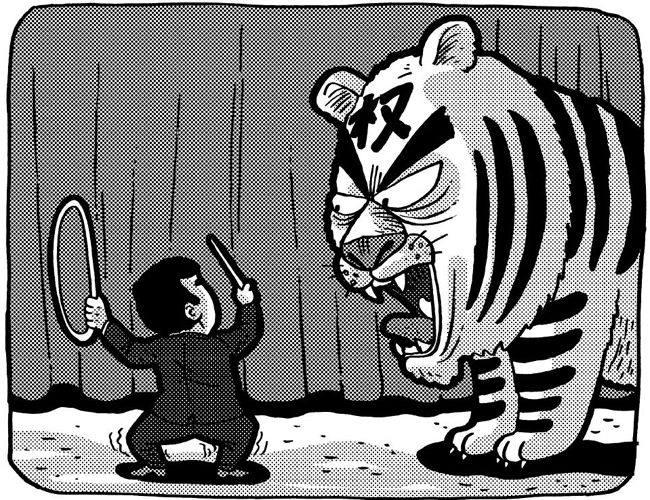

在今天的中國,調整市場與政府的關系固然重要,重新界定政府權力的性質更為關鍵。這并非說市場化改革不重要了,而是說,只有管住了政府的權力,把政府的權力關進制度的籠子中,我們才能真正建立起法治化、規范化和良序的市場經濟體系。

政府權力的性質及其問題,最集中地體現在財稅體制上。中國政府的財政收入,1978年約為1132億元,1994年實行分稅制改革時,約為5218億元,分稅制改革以來,隨著中國經濟的高速增長,加上分稅制實行后的政府稅收的強大的“激勵兼容”制度,財政收入超高速增長,到2012年,已經超過11萬億元,再加上各地的土地出讓金和各種預算外收入和制度外收入,政府的“全口徑收入總量”會遠遠高于這個數字。

中國的財政支出存在很多弊端。據央行的公開數據,2012年中國國庫存款余額高達3.23萬億元,各級政府的“財政專戶”中的資金余額也達到1.42萬億元,總共財政存款達到4.65萬億元。而從財政部的月度財政收支報告中的數字可以推算出,2011年和2012年的12月份,政府部門突擊花錢的數額已經超過2萬億元,甚至接近3萬億元。財政存款余額之大與突擊花錢的手筆之大,說明我們的財稅方面存在根本性的體制和效率問題。這樣的體制,不可能不為以權謀私和腐敗尋租提供各種空間和可能。

這些驚心動魄的數字,說明政府權力之虎還在制度的籠子之外自由徜徉,尤其是各級政府財政收入和支出的權力,還缺乏納稅人代表的實質性的監督、審議和制衡。盡管中國經濟已經市場化了,但當代中國還沒有完成現代國家制度建設,這是一個重要標志。

政府內部權力制衡是現代民主政治建設的核心問題,這個問題首先是預算民主問題。我認為,應該落實中共十八大報告第四部分經濟體制改革的第一條和第五部分政治體制改革的第一條,加強國家立法機構對政府預算進行全口徑的預算監督、制衡和審計,在此方面建立和健全相應的人大功能機構,并在立法上做出制度保障,當是目前中國財政體制改革乃至全部政治體制改革的首要任務和核心內容。

這包括在人大內部建制上建立起真正實體化和常設化的預算工委,下設人大和政協聯席的預算署,來全程參與國務院和財政部預算的編制、執行、實施和審查監督。在審計和督察制度方面,可考慮升格國家審計署,在人大內部或在國家的最高權力層面上設置一個獨立的“審計督察院”,并相應健全和完善央行經理國庫的“單一國庫賬戶”體制,基本做到把政府所有財政資金納入央行的單一國庫賬戶。

這樣一來,在政府財政預算編制、執行、實施和決算的整個過程中,都有監督,就可以從各個環節上隨時堵住現在政府官員腐敗瀆職的主要渠道,以從制度上建立起一套完整的國家反腐保廉的制度機制。

這些措施是中國走向一個現代國家、建立一個良序的市場經濟社會過程中必不可少的改革,由于牽涉到現行體制的方方面面,將是一套綜合的改革。這樣的改革,才是中國執政黨在新的歷史條件下帶領人民進行的“新的偉大革命”。

(作者為復旦大學經濟學教授)