三維地震采集觀測系統設計技術方法探討

周士前 (中國石化地球物理勘探公司華東分公司 210009)

前言

隨著勘探開發日益向精細化發展,油氣勘探合的重點已逐漸轉向小幅度構造油氣藏、地層油氣藏和巖性油氣藏。窄方位角勘探面對這樣的勘探任務已經有些力不從心,于是萬道地震儀應運而生.。客觀需求、萬道地震儀和數字檢波器的應用以及小空間采集技術的出現,都為采用寬方位角觀測方式地震勘探創造了客觀條件。

1 寬方位角理論分析

1)寬方位角采集進行全方位觀測,可增加采集照明度,獲得較完整的地震波場;

2)寬方位角采集可研究振幅隨炮檢距和方位角的變化、地層速度隨方位角的變化,增強了識別斷層、裂隙和地層巖性變化的能力;

3)炮檢對的三維疊前成像軌跡是橢球,寬方位角具有更高的陡傾角成像能力和較豐富的振幅成像信息;

4)寬方位角地震還有利于壓制近地表散射干擾,提高地震資料信噪比、分辨率和保真度。

寬方位采集畢竟成本較高,并不是每一個地方都適合,真正需要做寬方位角采集的是地質前景看好、地層油氣裂縫比較發育或巖性變化比較大的地區。利用好寬方位角覆蓋對縱波地震數據檢測垂直的或高角度裂縫的空間定向具有優越性,從而可提高資料解釋結果的精度。

三維寬方位角觀測系統定義為橫縱比大于0.5,橫縱比為最大非縱炮檢距與最大縱向炮檢距之比。當橫縱比等于1時,在最大縱向炮檢距以內的炮檢距方位角在0-360度均有分布;大于最大縱向炮檢距的炮檢距方位角隨炮檢距值增大而變窄。所以在寬方位三維設計時,最大縱向炮檢距要滿足主要目的層勘探的需要。

2 三維地震寬方位角觀測系統設計事例分析

(1)三種觀測系統方案對比分析

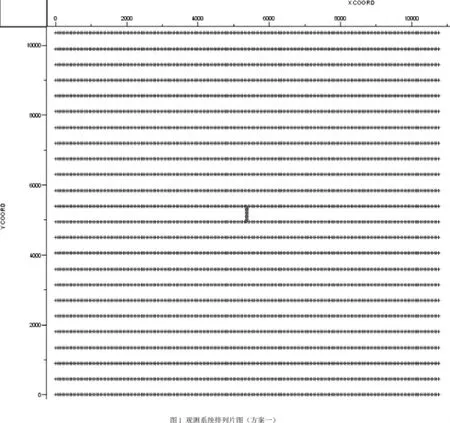

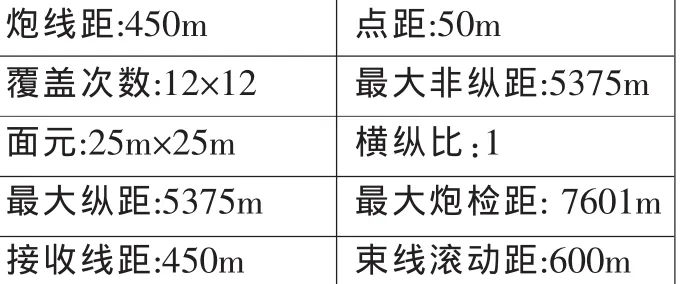

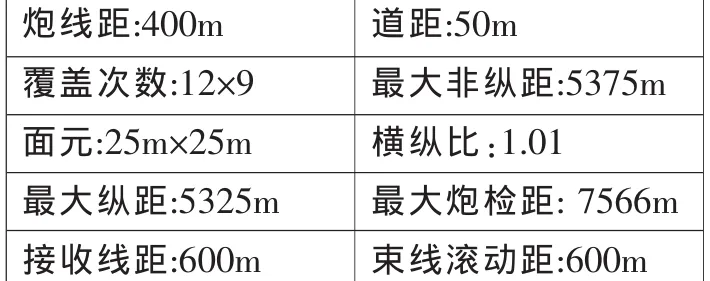

>基本論證參數

>方案一:觀測系統:24L9S216T正交中間激發觀測系統(圖1)

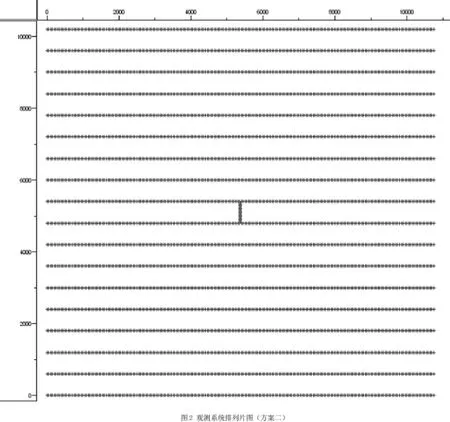

>方案二:觀測系統:18L12S216T正交中間激發觀測系統(圖 2)

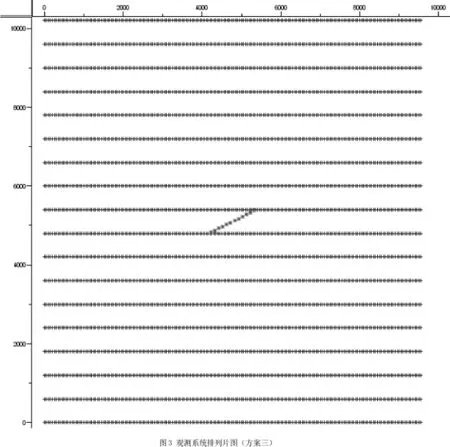

>方案三:觀測系統:18L12S192T63o靜態斜交中間激發觀測系統(圖3)

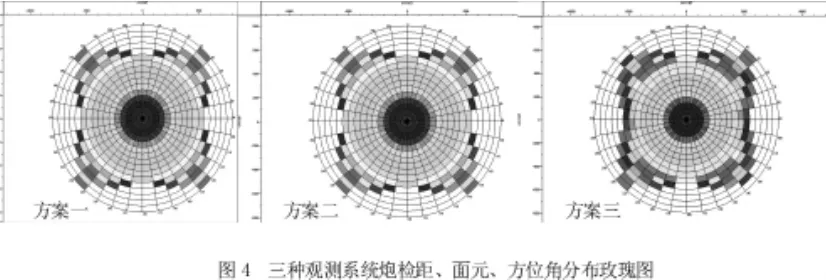

對上述三種方案進行統計分析:方案一,方位角最寬、炮檢距分布最合理,覆蓋次數高達144次,縱橫向覆蓋次數均為12;方案二比方案三炮檢距分布合理些,較大炮檢距(5000m以上)要多些(見圖 4)。

以上三種觀測系統橫縱比等于1時,不大于最大縱向炮檢距的炮檢距方位角在各個方位均有分布。方位角間距大小(方位角密度),取決于空間采樣密度,即由道距、檢波線距、炮點距、炮線距。方案一接收線距小于其他兩種,其采樣密度較高,方位角分布最好,但經濟成本很高

若把炮檢距當矢量看,炮檢距值為其模,方位角為方向。以每種方案的觀測系統模版將分別產生不同的跑檢距矢量:方案一有216*24*9=46656個;方案二有216*18*12=46656個;方案三有192*18*12=41472個。束狀觀測系統由模板分沿縱向和橫向規則滾動,使得這些炮檢距矢量在以炮線距和束線滾動距為邊長的矩形為周期規則分布。在矢量范圍一定的情況下,周期越小,單位面元矢量密度(等于覆蓋次數)越大,炮檢距及方位角變化間距越小,分布越均勻。方案一和方案二模板產生的矢量個數、矢量范圍相同,方案一的周期18*18=324(面元個數)小于方案二18*24=432,方案一要好于方案二。綜合比較方案二略好于方案三。

(2)同種觀測系統不同排列方式分析

方案一和方案二還可以有以下幾種形式,下面以方案二為例分析。

>動態斜交式

炮線與檢波線斜交,接收排列隨炮點移動。對于每一炮,接收排列同正交觀測系統對應炮點相同。見圖5。

>奇偶式

將原來一條炮線拆成兩條炮線,炮點距100m,炮線距是200m或250m,兩條炮線首炮點沿炮線錯開50 m,接收排列隨炮線移動。見圖6

>磚墻式

將每下一束線炮排沿檢波線移動一個道距,排列片也對應移動。見圖7

斜交式炮線與檢波線夾角不限于45o;奇偶式也可以拆成更多炮線,當線數達到一定值變成45o斜交式;磚強式相鄰束線炮排也可沿檢波線移動幾道。這樣一來炮檢關系可以組成很多樣式。但無論是什么模板圖形,所產生的炮檢距矢量個數同于正交模板,總的方位角范圍、炮檢距范圍不變,只是方位角、炮檢距空間分布有所變化。

3 分析結論

通過上述分析,在同一觀測系統下,如果只是炮點沿縱向移動,炮檢距矢量橫向分量沒有變化,縱向分量移動,改變了炮檢距、方位角分布。奇偶式排列形式同一INLINE方向面元線對應的相鄰炮點間距與正交式相同(450M);斜交式和磚墻式排列形式同一面元線對應的相鄰炮點間距分別是150M、50M;奇偶式INLINE方向面元線炮檢距縱向分量分布和正交式一樣;磚墻式分布最均勻,斜交次之。正交式沿CROSSLINE方向炮點沒有錯開,磚墻式相鄰束線錯開,奇偶式炮點奇偶錯開,斜交式相鄰炮點均錯開。

因此,從上述四種排列方式CROSSLINE方向面元線炮檢距分布來看,正交、磚墻、奇偶、斜交在寬方位角觀測系統下依此漸好。磚墻式和斜交式各有優點。

綜合兩種排列方式可生成如下的排列組合方式,見圖8。