孩子去哪兒

文/徐迅雷

孩子去哪兒

文/徐迅雷

過去是家家戶戶有收音機,現在是家家戶戶有智能電子產品了。

如今的平板電腦、智能手機,無論它是什么牌子,都已不僅僅是“掌上的游戲”;對孩子而言,智能電子產品可謂集玩具、保姆、安撫、早教等多種功能于一體,不知不覺已與孩子的生活牢牢捆綁在一起。媒體越來越關注它給孩子帶來的“副作用”,提醒父母小心,不要讓孩子變成一代“電子童奴”。

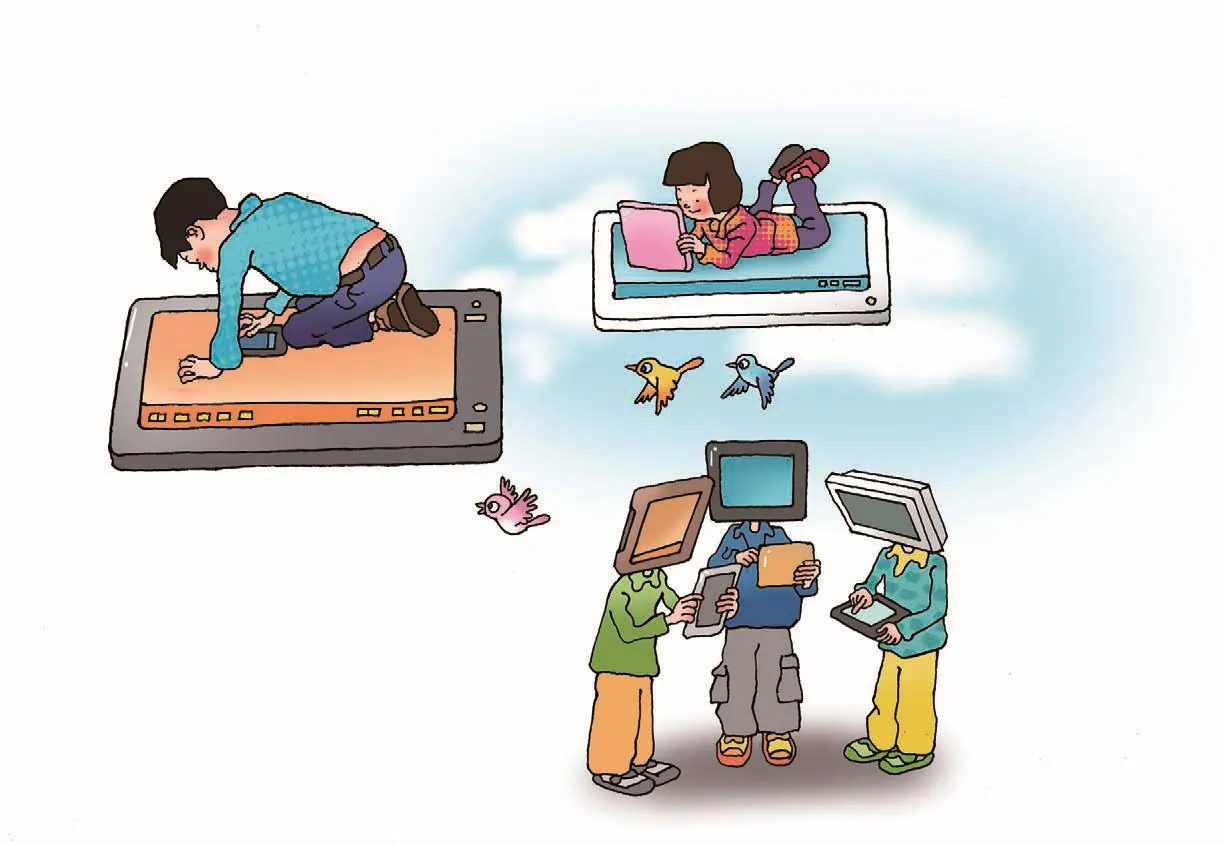

與過去的“未成年人網癮”相似,如今的“電子童奴”得的是“屏幕依賴癥”。也有人把“屏幕依賴癥”的擁有者稱為“屏奴”——過度面對和依賴電子屏幕的人,工作和生活都離不開各種大大小小的屏幕。令人擔憂的是,如今“屏奴”的年齡越來越小。數據表明:九成以上未成年人使用互聯網,超六成10歲以前“觸網”,約1億未成年人使用手機上網。北京市婦聯發布的《2013年中國城市兒童生活形態報告》顯示:4歲至6歲孩子中,約有53%會上網;在未成年人中,有近八成使用移動終端上網……他們的課余生活,仿佛就是在電腦、電視、手機等不同屏幕間切換而“切”出來的。

現在的孩子,被各種電子屏幕包圍而成為“屏幕奴隸”,移動時代煉成了“不移動”生活。“屏奴”,孩子何去何從?研究表明,長時間使用智能手機和平板電腦,除了生理方面,對人的心理也有諸多不良影響,比如影響人格的形成和發展、影響睡眠、影響情緒、影響人際交往,以及影響創造力、記憶力、注意力和思維能力發展等等。對于孩子來講,尤其容易沉迷、上癮——上癮成為“電子童奴”之后,往往就成不了別的事情的“主人”。英國一份調查顯示,會上網、會玩電腦游戲、會使用iPhone或iPad、會使用DVD影碟機的孩子,基本生活技能差:65%不會泡茶,81%不會看地圖,45%不會系鞋帶,72%不會制作紙模型,59%不會爬樹。

智能手機、平板電腦等,其本身是工具。就像作為工具的菜刀,或切菜,或砍人,或閑置,問題不在工具本身,而在工具的使用者與管理者。智能電子產品正是“工具理性”的現代化結果——工具理性,就是最大程度追求工具的有用性、最大程度追求工具的功效,為人類提供最快速最便捷的現實服務;現代智能電子產品具有巨大的“功效理性”、“效率理性”,在效率最大化的追求之下,往往會忽視、漠視人的情感和精神價值,產生無形的副作用。

但是,把智能電子產品視為洪水猛獸,“不買手機、不讓上網”絕非解決之道。大凡“禁止”“禁用”,幾乎都是適得其反。小和尚下山,老和尚硬要告訴他說“山下的美女是老虎”碰不得,那是注定沒用的。聰明的家長完全可以巧妙使用智能電子產品,最大化地利用它的優勢為孩子插上翅膀。自然使用,揚長避短,適度把控,輕松疏導,避免成癮——這大概是基本方法與原則。

常識告訴我們:讓土地不致于長滿蕪雜的野草,最佳做法是在上面種滿各種菜蔬莊稼。最近熱播的湖南衛視明星真人秀親子互動節目《爸爸去哪兒》,或許就有很好的啟示:有個孩子說帶去iPad,結果是連大人的手機都收掉;下了農村,去到沙漠,在那幾天里,完全脫離城市生活原本軌道,徹底擺脫各種智能電子用品,從而讓成人與孩子都在自己的“土地”里種上一壟壟嶄新的“菜苗”……這些四五歲、五六歲的可愛孩子,恰恰是開始容易迷戀上智能電子產品的歲數,他們最需要撒上一把“非電子化”的種子。如果這不僅僅是節目,而是人們活生生的生活,那多好。“不移動”時代需要移動,比“爸爸去哪兒”更重要的是“孩子去哪兒”。

圖:陸小弟 編輯:鄭賓 393758162@qq.com