股權激勵會計及稅務處理分析

□文/祝利芳

(鄭州成功財經學院 河南·鞏義)

因公告中所指股權激勵實行方式包括股票期權、授予限制性股票以及其他法律法規(guī)規(guī)定的方式,與《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》中以權益結算的股份支付所指內容一致,故本文將兩者等同,對其會計處理和所得稅處理進行深入分析。

一、股權激勵會計處理的本質

企業(yè)授予職工股票期權、認股權證等衍生工具或其他權益工具以換取職工提供的服務,從而實現(xiàn)對職工的激勵或補償,實質上屬于職工薪酬的組成部分。由于股份支付是以權益工具的公允價值為計量基礎,因此《企業(yè)會計準則第9號——職工薪酬》規(guī)定,以股份為基礎的薪酬適用《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》。本文在“企業(yè)會計準則講解2010”中的例12-3的基礎上進行修改,通過案例分析股權激勵會計處理的本質。

案例:A公司為上市公司。2007年1月1日,A公司授予其200名管理人員每人100股股票期權,這些職員從2007年1月1日起在該公司連續(xù)服務3年,即可以4元/股的價格購買100股A公司股票從而獲益。A公司該期權在授予日的公允價值為15元。第一年有20名職員離開A公司,A公司估計三年中離開的職員比例將達到20%;第二年又有10名職員離開公司,公司將估計的職員離開比例修正為15%;第三年又有15名職員離開。假設剩余的155名職員都在2010年12月31日行權,A公司股票面值為1元,行權日的公允價值為10元。假設該公司適用的所得稅稅率為25%,該公司每年的會計利潤均為100,000元。按照企業(yè)會計準則規(guī)定,會計賬務處理如下:

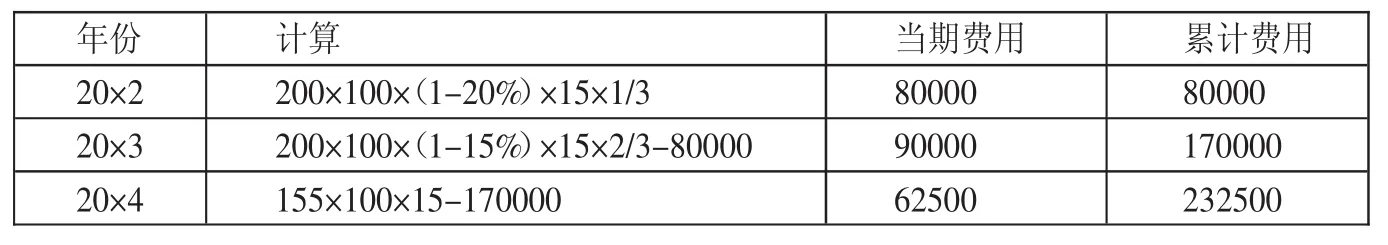

1、費用和資本公積計算過程見表1所示。(表1)

2、在授予日,除了立即可行權的股份支付外不需做會計處理。原因是:立即可行權的股份支付通常是為員工過去的服務付出的代價,所以在授予日,應確認成本費用。有等待期的股份支付是為獲取職工未來的服務而付出的代價,而在授予日,員工并未提供相應服務,所以根據會計基本原則中的權責發(fā)生制原則,授予日不應進行會計處理,應在等待期內每個資產負債表日,即員工為企業(yè)提供相應服務后,根據企業(yè)實際承擔的代價進行會計處理。具體做法是,企業(yè)使用會計估計取得可行權權益工具數量額最佳估計數,可行權權益工具的最佳估計數乘以權益工具在授予日的公允價值,為企業(yè)所要負擔的代價總額。將其負擔的代價在等待期內進行平均分配,即為企業(yè)每個資產負債表日應確認的費用。因確定最佳估計數時使用會計估計,根據最新情況做出的估計導致各年估計數有變化,所以各年確認的成本費用金額并未相等。

表1 單位:元

3、等待期內的每個資產負債表日,確認成本費用,所做分錄為:借記“管理費用”等成本或費用類賬戶(金額為表1“當期費用”欄),貸記“資本公積——其他資本公積”。原因是企業(yè)為職工付出代價的表現(xiàn)形式為其未來可以較低的價格購買本公司一定數量的股票,即職工將可能成為企業(yè)的股東。當職員行權時,公司將進行所有者權益內部的轉化,由其他資本公積轉為股本溢價。

4、剩余155名職員都在2010年12月31日行權時,借:銀行存款62000,資本公積——其他資本公積232500;貸:股本15500,資本公積——股本溢279000。

綜合以上會計分錄我們看到,A公司因該項經濟業(yè)務,其所有者權益共增加46500[(80000+90000+62500-232500)+(279000-232500)]元。而企業(yè)若針對剩余155名職員以市場價值發(fā)行股票,則溢價收入為:(10-1)×155×100=139500(元)。

案例中,行權時股票公允價值為10元,而股票期權的執(zhí)行價格為4元,故A公司在此過程中,相當于溢價收入減少了:(10-4)×155×100=93000(元)。對于155名職員而言,93,000元則為其買入看漲期權的凈損益,看漲期權的凈損益=看漲期權到期日價值-期權成本,在此情況下,職員購買該看漲期權的凈損益=93000-0=93000(元)。

因溢價收入減少93,000元,使得行權后A公司所有者權益共增加46500(139500-93000)元。

從上面的計算過程我們看出,雖然企業(yè)計入成本費用的金額為232,500元,但該股權激勵計劃導致A公司所有者權益減少的實際金額為93,000元。

二、股權激勵所得稅會計處理的本質

1、所得稅會計處理原則。《企業(yè)會計準則》規(guī)定與股份支付相關的支出在確認為成本費用時,其相關的所得稅影響應區(qū)別于稅法的規(guī)定進行處理:如果稅法規(guī)定與股份支付相關的支出不允許稅前扣除,則不形成暫時性差異;如果稅法規(guī)定與股份支付相關的支出允許稅前扣除,在按照會計準則規(guī)定確認成本費用的期間內,企業(yè)應當根據會計期末取得的信息估計可稅前扣除的金額,計算確定其計稅基礎及由此產生的暫時性差異,符合確認條件的情況下應當確認相關的遞延所得稅。

同時,根據稅法實施條例第34條規(guī)定,企業(yè)工資薪金支出,必須是每年度“支付”的,而上市公司實行股權激勵計劃,是設定一定條件的,在實施過程中,有可能滿足不了;況且股市發(fā)生變化,也可能影響行權,這種不確定性的成本費用,稅法不允許當時就給予扣除,應在激勵對象實際行權時給予扣除。國家稅務總局公告2012年第18號規(guī)定,在激勵對象實際行權時,企業(yè)所得稅稅前扣除金額=(職工實際行權時該股票的公允價值-職工實際支付價格)×行權數量。

2、股權激勵的稅務處理。目前在企業(yè)會計準則及準則講解中,并沒有明確的講述股權激勵的稅務處理。本文結合會計準則及國家稅務總局公告,進行深入分析,將其會計處理總結如下(仍沿用前述案例):

(1)在授予日,不做處理。

(2)等待期內的每個資產負債表日,確認相應的遞延所得稅資產。

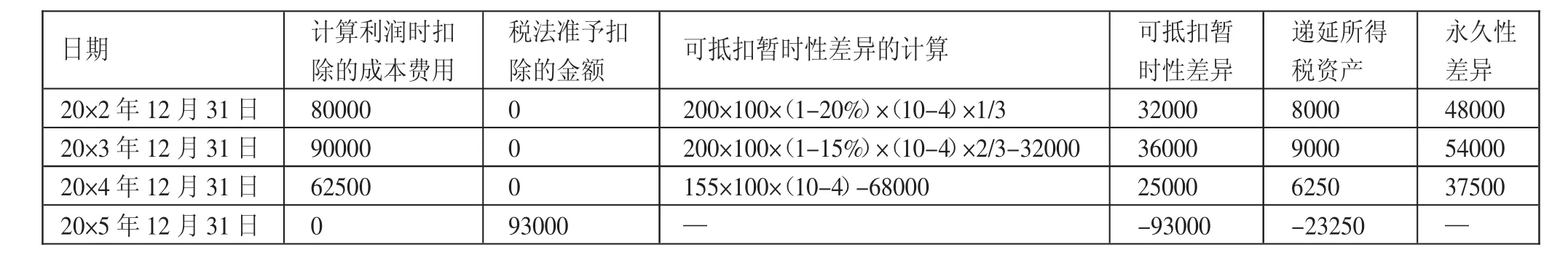

①可抵扣暫時性差異的存在。根據權責發(fā)生制原則,在等待期內每個資產負債表日,相關的成本費用已經發(fā)生,計算會計利潤時允許扣除。而根據稅法中稅收“確定性”原則,只有當激勵對象實際行權時才能作稅前扣除,故兩者存在可抵扣暫時性差異。該類可抵扣暫時性差異為會計準則中所述的“未作為資產、負債確認的項目產生的暫時性差異”,符合確認條件時,應確認相關的遞延所得稅資產。

②永久性差異的存在。因授予管理人員的股票期權本身具有價值,每份期權的公允價值為15元,計算會計利潤時共扣除成本或費用 232500(155×100×15)元。而稅法認為,實際行權時企業(yè)所得稅稅前扣除金額為 93000[(10-4)×155×100]元,因為稅法認為企業(yè)經濟利益流出額實際上為93000元,故兩者之間還存在永久性差異,金額為 139500(232500-93000)元。

③遞延所得稅資產的計算。在等待期內每個資產負債表日計算遞延所得稅資產時,因為最終行權人數的不確定性,本文認為,遞延所得稅資產可以比照上述成本費用的確認方法,在等待期內平均分配。計算過程如表2所示。(表2)

④等待期內每個資產負債表日的稅務處理。企業(yè)會計準則講解中提到“與當期及以前期間直接計入所有者權益的交易或事項相關的當期所得稅及遞延所得稅應當計入所有者權益”。

根據此規(guī)定,選20×2年12月31日為例,會計分錄應為:借:遞延所得稅資產8000;貸:資本公積——其他資本公積8000;同時,借:所得稅費用:45000,貸:應交稅費——應交所得稅45000。當期應納所得稅額 45000為(100000+80000)×0.25計算得出。

從分錄可以看出,依據會計準則計算得出的“所得稅費用”與按照稅法得出的“應交稅費——應交所得稅”金額相等,而事實上,因為“遞延所得稅資產”的存在,兩者應不相等。所以,本文認為,在此處與遞延所得稅資產對應的賬戶為“所得稅費用”更為妥帖。這樣,分錄將變?yōu)椋航瑁核枚愘M用37000,遞延所得稅資產8000;貸:應交稅費——應交所得稅45000。這兩種處理對企業(yè)所有者權益總額的影響是一樣的,但是對所有者權益結構的影響是不同的。因為此項暫時性差異本質上是應付職工薪酬引起的,所以,本文認為應該采用第二種方法。即將可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產抵減當期所得稅費用。會計處理如下:

表2 遞延所得稅資產計算過程(單位:元)

20×2年12月31日,借:所得稅費用37000,遞延所得稅資產8000;貸:應交稅費——應交所得稅45000。

20×3年12月31日,借:所得稅費用38500,遞延所得稅資產9000;貸:應交稅費——應交所得稅47500。

20×4年12月31日,借:所得稅費用34375,遞延所得稅資產6250;貸:應交稅費——應交所得稅40625。

在各年末申報納稅,采用間接法計算應納稅所得額時,應分別調增應納稅所得額80000元、90000元和62500元,各年應交納所得稅金額分別為:(100000+80000)×25%=45000,(100000+90000)×25%=47500,(100000+62500)×25%=40625。

(3)職工實際行權時,轉回前期確認的遞延所得稅資產。20×5年12月31日,借:所得稅費用23250;貸:遞延所得稅資產23250。借:所得稅費用1750;貸:應交稅費——應交所得稅1750。

在申報納稅時,調減應納稅所得額93000元,當期應納稅額=(100000-93000)×25%=1750(元)。

三、股權激勵會計及稅務處理存在的問題及改進建議

1、等待期內的各資產負債表日,將企業(yè)當期為取得服務支付的代價一方計入成本、費用,另一方計入“資本公積——其他資本公積”賬戶,加大了所得稅核算難度。股份支付準則做出此規(guī)定,是因為以權益結算的股份支付最終是以被授予對象購買本公司的股票而最終形成支付,意在行權時通過所有者權益內部結構的轉化來實現(xiàn)增加股本和股本溢價的效果。但是此做法增加了企業(yè)所得稅會計核算的難度,使得所得稅會計處理不夠清晰。

改進建議:等待期內的每個資產負債表日,將當期為取得的服務支付的代價記入成本或費用時對應貸方記入“應付職工薪酬——股份支付”賬戶,將“資本公積——其他資本公積”賬戶加以替換,替換后處理與原來完全相同。此做法不改變企業(yè)會計準則原有意圖,只是用以轉增資本的項目發(fā)生了改變。但卻改進了企業(yè)所得稅的核算,可以以負債的賬面價值和計稅基礎來確認當期的遞延所得稅資產。

2、在可行權日之后不再對已確認的成本費用進行調整不盡合理。對已確認的成本費用和相應的貸方科目不進行追溯調整是合理的,因為在等待期結束前,各期的成本、費用是估計的。但針對會計估計應采用未來使用法,會計估計變更的影響數應在變更當期確認,所以不再調整是不合理的。

改進建議:在實際行權人數確定的當年,將成本費用和相應的貸方科目調整為應有數。這不但符合會計信息質量的要求,也便于企業(yè)進行所得稅會計核算。

[1]國家稅務總局公告2012年第18號.

[2]財政部會計司編寫組.企業(yè)會計準則講解 2010[M].北京:人民出版社,2010.

[3]吳風奇.對權益結算的股份支付會計處理的異議[J].財會月刊,2011.1.