蘇州河畔的工業遺產

文·圖/劉華

蘇州河畔的工業遺產

文·圖/劉華

我們知道,上海是近代中國民族工業的發祥地,近代重要的工業集聚地之一。蘇州河沿岸和楊樹浦地區又是上海兩個近代工業企業集中的區域。楊樹浦暫且不談,為何蘇州河兩岸會在上海開埠后成為“投資熱土”?在這些珍貴的歷史文物里,記錄著真實的上海。

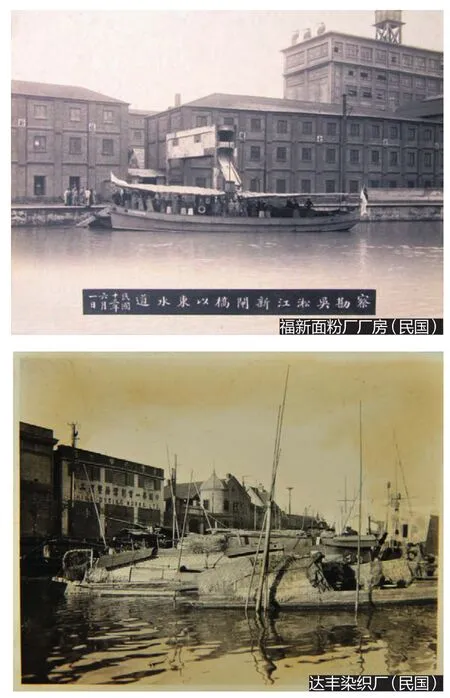

上海近代工業中,棉紡業和面粉業是中外資本最早青睞的產業。棉紡廠和面粉廠所需的原料——棉花和小麥,以及制成品都需要通過水路來輸入和輸出。蘇州河橫貫上海市區,擁有便利的水上運輸條件,于是成為了上海近代工業的溫床。

老地圖是了解區塊地域概況的利器,能有一張專門針對蘇州河沿岸地區的歷史地圖,無疑能讓我們對這一區域有一個非常直觀的了解。上海市歷史博物館就收藏有一張《蘇州河北岸地圖》,尺寸為125×113.5cm,繪制精良。有一點要注意,該圖的閱圖習慣不是現在的上北下南,而是正好倒過來。地圖的四至范圍:北到滬寧鐵路,南到蘇州河,西到長壽路橋,東到西藏路橋。圖中以不同的色塊,示意不同區域,全圖系手繪,惜乎年代未知。時間、地點是最基本的歷史研究坐標,我們先做一個小小的考據,看能否確定下來這張地圖繪制的時間點。

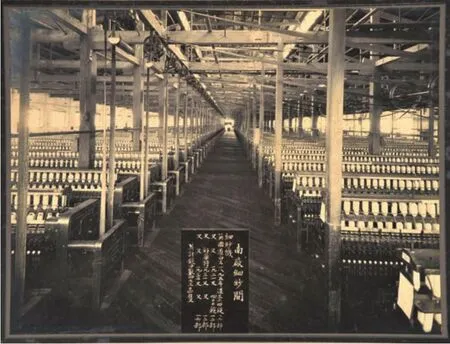

三新廠南廠細紗間

三新廠北廠清花間

西藏路橋在圖上標注為“新垃圾橋”。該橋始建于清咸豐三年(1853年),得名“北泥城橋”。1899年工部局重建該橋,改稱為“新垃圾橋”。這樣,

這張圖肯定要晚于1899年。圖中另有一橋,標注 “舢板廠新橋”,即現在的恒豐路橋。這座橋建于1903年,最早為廣東、浙江商人集資建造的一座木桁架橋,因為這兒曾經是外國人辦的賽船總會所在地,故上海人稱之為“舢板廠新橋”。由此,我們又將上限時間點向前推進到1903年。

該圖北到滬寧鐵路,但在此圖中,該鐵路還沒有完工。圖中所標注“此滬寧鐵路圈用之地”“滬寧鐵路軟道”等語,即為明證。清光緒二十三年(1897年),兩江總督張之洞等人建議清政府修建吳淞至江寧的鐵路。1905年4月,滬寧鐵路開工建造,歷時三年,于1908年完工通車。這樣一來,該圖完成應在1905年和1908年之間。

咸豐十年(1860年) 英商立德洋行在新閘橋邊開設一家生產酸堿的工廠, 1875年改組為美查制酸廠,為江蘇藥水廠的前身。這是中國第一家由外商開設的化工廠,也是上海開埠以后第一家化工企業。清光緒三十三年冬(1907年),江蘇藥水廠遷至西康路宜昌路一帶,藥水弄就由此而來。在此圖上,該廠名為“江蘇藥水廠”,但還是位于新閘橋西側,這樣就可以確定該圖的繪制不會晚于1907年。歷史研究,講究孤證不立,以上三條證據互相佐證,我們可以確定該圖的繪制應在1905到1907年中間。

除了以上提到的幾點,這張圖中還有很多歷史信息供我們挖掘,仔細研究是另一篇文章的任務了。這張圖的存在就說明了當時蘇州河沿岸這片“投資熱土”的熱度。蘇州河上橋梁由木質到鋼結構變遷、鐵路的修建、工廠的設立都顯示著蘇州河兩岸正從昔日的田園風光轉變為以鋼鐵、煙囪、鐵軌為要素的近代工業聚集地。

就整個蘇州河沿岸來說,又數曹家渡和小沙渡,是工業企業特別集中之地。1941年7月,曹家渡對境內的廠商進行登記時,境內廠商已達280家,工人人數多達12,223人。“小沙渡”地塊,則處在租界和華界的交界處,交通便捷,勞工成本低廉,吸引了日資內外棉等棉紡織工廠的進駐,使小沙渡成為近代上海著名的工業區之一。由此我們可以發現蘇州河沿岸工業遺產是如何的量豐而質優。

蘇州河兩岸的工業遺存、遺產是豐富的,但保護利用的形勢也是嚴峻的。在華東師大2002年的調查中,蘇州河下游沿岸六區共有工業企業7918家,其中幾乎集中了上海全部的紡織企業。在2002年這一年的時間里,僅蘇州河沿岸就有八家企業被拆遷。中國最早的民族工業代表申新九廠原址,僅保留了作為優秀近代工業建筑的廠房和辦公樓。

申新九廠原址沒有能得到妥善保護,很是可惜。申新九廠和三新紗廠淵源頗深,而三新廠的前身即為清末洋務運動時所開設的上海機器織布局。上海機器織布局為清末中國自強運動的一項重要舉措,該局俗稱“洋布局”,為中國最早的官督商辦棉紡織廠,實為我國棉紡織工業的嚆矢。1 9 3 1年,匯豐銀行、中國營業公司、大來洋行以及申新公司成為三新紗廠的買主——其中大來洋行收購地基,申新公司購得全部機器房屋。申新紡織第九廠在原址租地經營三年后,機器設備復遷往蘇州河岸邊的澳門路新建廠房。榮宗敬指示在拆遷前將“洋布局”廠容廠貌、車間布置攝下一整套20多幀照相,以使棉廠始祖的形象永遠留存。此一套珍貴老照片現為上海市歷史博物館所珍藏,在一張標題為“三新廠大門”的照片上有一段文字交代了拍攝淵源。

“民國二十年三月上海楊樹浦三新紗廠(統稱洋布局)全部機器房屋悉由榮宗氏向美商中國營業公司收買,改為申新紡織第九廠。今在澳門路自置基地建筑新廠,全部機器不日遷往。舊有廠屋即須拆除。惟三新為我國首先創辦之紡織廠,見其湮沒實有不忍,特攝是影,得二十有八幀,以留紀念。——中華民國二十二年六月申新九廠識。”

幸存下來的工業遺址,保護和再利用方式又有多種情況,其中利弊見仁見智,不多置評。上海宜昌路130號的上海啤酒廠為20世紀30年代著名匈牙利建筑師鄔達克的作品。原灌裝樓整體保留,內部修繕改造后作為“夢清園”的辦公樓使用,原釀造樓改造后,定位為公園餐飲和酒吧。申新紡織第九廠舊址,現為上海紡織博物館。莫干山路280號,為面粉廠的車間,建于1913至1930年間,由通和洋行設計,被改建成酒店,即現在的莫干山大飯店。福新面粉廠倉庫群中,位于長安路上的6號廠房改造成蘇州河現代藝術館,其余部分改造后用于高端商務。莫干山路50號和“南蘇河”創意產業集聚區被認為是工業遺址保護再利用的兩個成功案例。前者,原來是上海春明紡織廠,歷史上曾是信和紗廠。2005年4月被上海市經委掛牌為上海創意產業聚集區之一,已經發展成為國際知名的上海時尚文化新地標。后者是中國地區唯一獲得聯合國教科文組織頒發的“亞太地區文物遺產保護獎”。建筑位于南蘇州河路1305號,始建于1933年,原系杜月笙私家倉庫。

每個近代企業遺址都有豐富的歷史信息,不單純是冷冰冰的建筑。建筑和它周圍的人,以及所處的社區是互動、互為影響的。工業建筑遺存的保護和利用要考慮到建筑本身的歷史,要對由歷史形成的社區氛圍、人們的感情予以尊重。在此基礎上,還要關照到周邊居民生活水平的提高和改善,而不是過于局限在具體設計手法等物質手段上。只有遵循這樣的思路來重新改造和利用近代工業建筑才能在不隔斷歷史聯系的前提下,使舊的建筑繼續作為周圍居民生活的有機組成部分,成為鳳凰涅槃般新生的“活”建筑。

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com