重典捍衛食品安全

文/胡潔人

重典捍衛食品安全

文/胡潔人

老鼠肉、狐貍肉加明膠等材料就變身羊肉;雞爪浸泡在過氧化氫水中每天賣出600斤;病死豬肉、注水豬肉橫行菜市場,觸目驚心……面對近年來頻發的食品安全事件,人們不禁要問,究竟該用什么來捍衛我們的餐桌?

2013年5月初,中國官方針對食品安全問題,在一周內數度發聲:5月2日,公安部公布了各地公安機關在打擊食品犯罪保衛餐桌安全專項行動中偵破的十起打擊肉制品犯罪典型案例;5月3日,最高人民法院、最高人民檢察院發布《關于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》(下簡稱《解釋》);5月6日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,要求建立最嚴格的食品藥品安全監管制度;5月8日,國務院常務會議嚴格食品安全監管,嚴打肉類產品摻假售假等行為,國務院食品安全委員會辦公室相關負責人表示,讓“嚴懲重處”成食品安全治理常態。

如此密集的發聲,傳遞出中國政府在食品安全領域治亂的決心。“重拳方有效,重典才治亂,要讓犯罪分子付出付不起的代價”,這是國務院總理李克強日前提及“摻假羊肉”“毒生姜”等食品安全事件時的表態。食品安全是“天大的事”,而在當下,不出重拳,不用重典,則不足以扭轉令人不安的現狀。

到底還有無毒的食品么

2013年5月3日,上海市工商局閔行分局聯合食安辦、公安等部門,對鑫品南北干貨批發市場進行了突擊檢查,在一名為“牧聯國際凍品”的商戶倉庫內發現大量產品標稱為“雨軒齋”的“新西蘭羔羊肉卷”,這批產品沒有任何生產日期和配料表。一份出貨單顯示,這些可疑產品流入了傣妹、小肥羊、譚火鍋、品尚豆撈、澳門豆撈等知名火鍋店。

緊接著,21世紀網獨家揭露山東濰坊峽山區農民使用一種主要成分是涕滅威的劇毒農藥神農丹種生姜,而神農丹50毫克就可致一個50公斤重的人死亡。如此劇毒的農藥成為當地姜農解決土地因施肥過度導致虧本可能性的重要手段。

“假羊肉”、“劇毒姜”,還有前不久發生的“病死豬”等事件再次把食品安全問題推到了風口浪尖,讓老百姓感慨嘗試危險食品竟成家常便飯。這些案例也反映了食品安全犯罪的方式正在不斷創新、手段更趨隱蔽,犯罪案件性質認定難度越來越大。只有專業、有強制力的監管,才能管住。

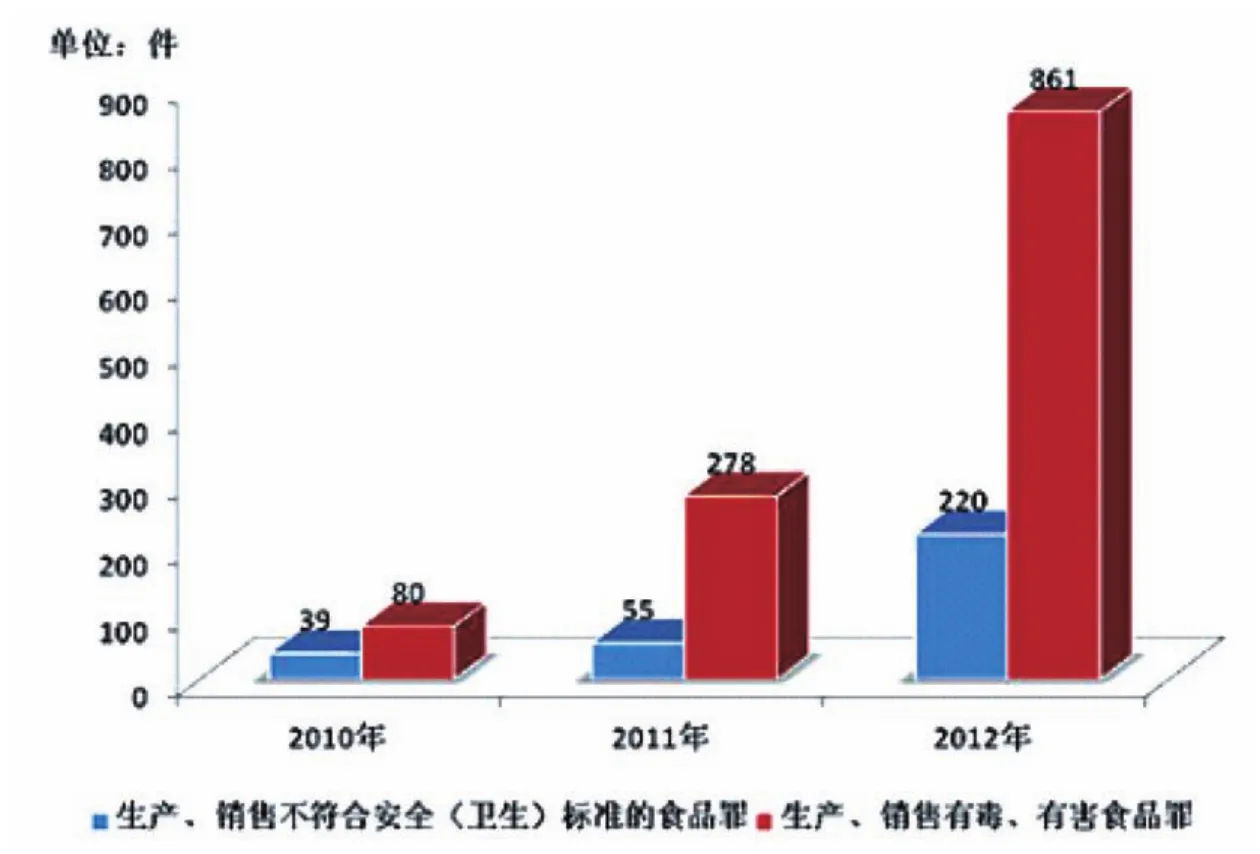

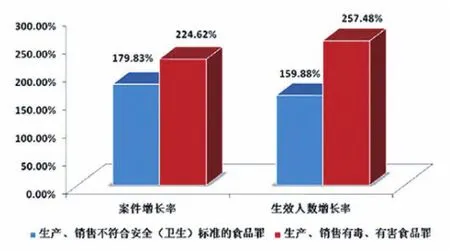

最高法院司法數據庫的數據顯示,2010年至2012年,全國法院共審結生產、銷售不符合安全(衛生)標準的食品刑事案件和生產、銷售有毒、有害食品刑事案件1533件;生效判決人數2088人。其中,審結生產、銷售不符合安全(衛生)標準的食品案件分別為39件、55件、220件;生效判決人數分別為52人、101人、446人。審結生產、銷售有毒、有害食品案件分別為80件、278件、861件;生效判決人數分別為110人、320人、1059人。近三年來,人民法院審結相關案件的數量呈逐年上升的趨勢。2011年、2012年人民法院審結生產、銷售不符合安全(衛生)標準的食品刑事案件和生產、銷售有毒、有害食品刑事案同比分別增長180%、225%(見圖一、圖二)。

從審判實踐的情況看,當前食品安全形勢仍然十分嚴峻。一是危害食品安全刑事案件數量未有減少的趨勢。二是重大、惡性食品安全犯罪案件依然時有發生,一些不法犯罪分子頂風作案,例如相繼出現的“皮革奶”、“毒膠囊”、“鎘大米”、“雙酚A奶瓶”等食品安全事件,依然難以令市民大眾對國內食品樹立起信心。

那么這些危害市民健康的食品究竟來源于哪里?為何可以存在如此多不良廠商生產、銷售問題食品?歸根結底,源頭還是在于缺乏足夠的法律監管和懲罰措施。值得期待的是,針對危害食品安全刑事犯罪高發的嚴峻形勢,新出爐的《解釋》則進一步明確了危害食品安全犯罪的定罪量刑標準,為依法懲治危害食品安全犯罪編織了一張嚴密的刑事法網,旨在充分運用法律武器嚴厲懲治危害食品安全犯罪,更有效地遏制危害食品安全犯罪的猖獗勢頭。同時,國務院辦公廳近日也發布了《2013年食品安全重點工作安排》,明確提出,“要推進食品安全監管信息化建設,重點加快嬰幼兒配方奶粉和原料乳粉、肉類、蔬菜、酒類、保健食品電子追溯系統建設”。這些都反映了國家對食品安全問題的重視,致力于嚴懲和杜絕危害百姓身體健康的無良生產、銷售商。

解讀“重典”五大亮點

5月3日下午,最高人民法院舉行新聞發布會,就《關于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》的有關情況進行通報。此次新聞發布會,最高法院首次采用全媒體直播的方式向社會各界即時傳遞發布會的信息,中央電視臺對這次新聞發布會也進行了現場直播。《解釋》共計22條,主要對11個方面的問題做出了規定。其中有幾個亮點尤其值得關注:

◆ 亮點一:體現“嚴懲重處”原則

刑事審判要堅持寬嚴相濟的刑事政策。但在這個司法解釋里,則重點在“嚴”上下工夫。新聞發布會上,“嚴懲”、“從嚴”、“從重”等詞語被反復提到,可以說,《解釋》通篇體現了“嚴厲”和“嚴密”的特點。

《解釋》進一步明確了“食品”的范圍,明確規定除加工食品之外,還包括食用農產品,并對濫用食品添加劑、生產銷售不符合標準的食品相關產品等犯罪行為進行了規定;同時,《解釋》將刑法規定的“生產、銷售”細化為“加工、銷售、運輸、貯存”等環節,以此實現對食品加工、流通等整個鏈條的全程覆蓋,彌補了以前沒有明確規定的空白地帶。

《解釋》明確界定危害食品安全犯罪競合的處理原則。根據《解釋》的第十三條,危害食品安全犯罪行為一般應適用危害食品安全犯罪兩個基本罪名定罪處罰的原則,構成這兩個基本罪名的犯罪,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰;雖不構成這兩個基本罪名但同時構成其他犯罪的,應適用刑法有關其他犯罪的規定定罪處罰。

圖一:2010年至2012年人民法院審結一審生產、銷售不符合安全(衛生)標準的食品刑事案件和生產、銷售有毒、有害食品刑事案件情況(數據來源:新華網)

圖二:2012年人民法院審結一審生產、銷售不符合安全(衛生)標準的食品刑事案件和生產、銷售有毒、有害食品刑事案件同比增長情況(數據來源:新華網)

此外,“嚴懲”還體現在對食品監管瀆職犯罪的懲處上。當前食品安全犯罪易發多發,與一些部門監管不力、行政不作為,一些監管人員玩忽職守、包庇縱容有著較大關系。鑒于刑法對食品監管瀆職犯罪規定了多項交織罪名,為便于司法實踐中準確適用,《解釋》第十六條對食品監管瀆職犯罪各罪名的適用以及共犯的處理提出了明確意見。在這里,“不再適用法定刑較輕的濫用職權罪或者玩忽職守罪處理”“依照處罰較重的規定定罪處罰”等語句讓我們明確看到了兩高對此類案件從重處罰的態度。

◆亮點二:罪名、量刑標準、處罰標準的確立

明確界定生產、銷售不符合安全標準的食品罪和生產銷售有毒、有害食品罪的定罪量刑標準。明確生產、銷售不符合安全標準的食品罪和生產、銷售有毒、有害食品罪是危害食品安全犯罪的兩個基本罪名。

《解釋》第一條至第七條首次對這兩個罪的定罪量刑情節認定標準作出了具體規定。針對生產、銷售不符合安全標準的食品罪中“足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病”這一構成犯罪的要件,《解釋》第一條采取列舉的方式,將實踐中具有高度危險的一些典型情形予以類型化,共列出五大情形。《解釋》明確規定,只要具有這些情形之一的,即可認定為足以造成刑法第一百四十三條規定的危險,增強了司法實踐的可操作性。

針對以往司法實踐中僅從輕傷、重傷的角度對“人身危害后果”這一加重結果要件進行理解和認定存在的局限性,《解釋》結合危害食品安全犯罪案件的特點,從傷害、殘疾程度以及器官組織損傷導致的功能障礙等方面規定了多重認定標準。

此外,《解釋》第八條、第九條首次明確了食品濫用添加行為、食品非法添加行為的法律適用標準,第十條首次明確了生產、銷售不符合安全標準的食品添加劑、食品相關產品行為的定罪處罰標準。

◆亮點三:嚴懲生豬屠宰“黑窩點”

2013年3月上海市松江區黃浦江段漂浮的上千頭死豬引起上海市民恐慌,更擔心由此可能造成的黃浦江水質污染。這些死豬從何而來?地下生豬屠宰廠(場)是當前病死、毒死、死因不明以及未經檢驗檢疫的豬肉流入市場的一個重要通道,依法懲治私設生豬屠宰廠(場)、非法從事生豬屠宰經營活動是確保豬肉及其制品安全的重要一環。

《解釋》第十二條明確規定,違反國家規定,私設生豬屠宰廠(場),從事生豬屠宰、銷售等經營活動,依照刑法第二百二十五條的規定以非法經營罪定罪處罰;同時又構成生產、銷售不符合安全標準的食品罪,生產、銷售有毒、有害食品罪等其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

◆亮點四:非法生產、銷售“瘦肉精”等以非法經營罪定罪

《解釋》規定,依法嚴懲非法生產、銷售國家禁止食品使用物質的行為。這些被國家禁止用于食品的物質包括農藥、獸藥、飼料以及在動物飼料中添加的有毒有害物質,如非法生產、銷售“三聚氰胺蛋白粉”、“工業明膠”、“瘦肉精”及含有“瘦肉精”的飼料等。

《解釋》第十一條明確規定應依照刑法第二百二十五條的規定以非法經營罪定罪處罰。同時,鑒于這類行為還有可能構成生產、銷售偽劣產品罪,生產、銷售偽劣農藥、獸藥罪等其他犯罪,《解釋》還明確,同時構成其他犯罪的,應當依照處罰較重的犯罪定罪處罰。

◆亮點五:幫助行為難逃處罰

食品安全犯罪不僅包括直接生產、銷售有毒有害的食品,也包括了危害食品安全犯罪的各種幫助行為,特別是呈現虛假廣告和欺騙市民的誤導信息。為此,《解釋》第十四條首次明確,明知他人生產、銷售不符合安全標準的食品,有毒、有害食品,提供資金、許可證件、經營場所、運輸、貯存、網絡銷售渠道、生產技術等各種幫助或者便利條件的,應當以生產、銷售不符合安全標準的食品罪或者生產、銷售有毒、有害食品罪的共犯論處。

同時,鑒于各種虛假廣告對于不符合安全標準以及有毒、有害的保健食品等大肆泛濫起著推波助瀾的作用,《解釋》第十五條首次明確規定,廣告經營者、發布者明知廣告內容虛假而作虛假宣傳的,也應當依照刑法第二百二十二條的規定以虛假廣告罪定罪處罰(若不知道廣告中的食品系不符合安全標準或者有毒、有害的食品,依法不構成危害食品安全犯罪的共犯)。

《解釋》能否保障市民的食品安全

食品安全是任何國家政府都十分關注的重要問題,因其直接關系到國民的身體健康和生命安全。對于那些為了謀取私利,不惜危害他人健康生命的不良生產銷售商,確實應當施以嚴懲。特別是近幾年來中國的食品衛生安全問題頻出,不僅嚴重危害國民的安康,也在國際上嚴重損壞了中國的國際形象,大批國民外出搶購奶粉更令香港、歐洲、新西蘭等地出臺政策實施“限奶令”,無疑是對中國食品質量無保證的極大諷刺。

新《解釋》的出臺,勢必會對這些生產、加工、銷售有毒有害食品的不法分子和企業產生強有力的震懾作用,對食品衛生安全和保護消費者身體健康勢必也會產生積極效果。但是,我們依然會思考和質疑《解釋》是否真的能夠保障市民的食品安全?不再讓大眾對中國食品市場“望而生畏”。

思索一:兩高出臺的《解釋》理論上的確更為清晰地規定了嚴懲生產、銷售有毒有害食品的不法行為。但是否能夠在實踐上達到公平公正和司法獨立呢?法規條文的出臺行更重于言,如果政府和法院只打蚊子,不打老虎,將《解釋》規定的懲罰僅適用于一些小商小販,而放生有權有勢的不法商人廠家,那么中國的食品安全問題依然難以從根本上解決,國民對使用國內食品的信心也難以恢復。

思索二:《解釋》第十五條新規定的對于廣告經營者、發布者明知廣告內容虛假而作虛假宣傳的,也應當依法定罪處罰。這里牽涉到一個為問題食品進行代言的明星,他們是否屬于進行虛假宣傳?是否需要受到法律追究呢?明星代言問題食品廣告,有機會承擔民事責任和刑事責任。但如果明星在不知道的情況下代言,根據《解釋》,應當不構成虛假廣告罪,但并不等于明星代言問題食品廣告一律不負刑事責任。然而針對獲取巨大廣告效益的明星,該如何遏制其代言問題食品廣告的行為,減少不良的宣傳影響呢?筆者建議需要進一步修改法律,規定虛假廣告罪主體不僅包括廣告主、廣告經營者、廣告發布者,還包括廣告代言者,因為他們也是有毒有害食品整個產業鏈上的“合作者”和“獲益者”。

思索三:《解釋》包括其他相關的法律只是通過懲罰的方式對生產、銷售有毒有害食品及相關行為起到阻嚇、遏制的作用,但若要從根本上提升食品的質量和減少問題食品的產生,食品安全立法應從命令控制模式轉變為以預防風險為基礎的監管模式,政府各部門需要協調一致,企業也應負起責任,特別是各級食品藥品管理監督局應當發揮作用。而更重要的是提升食品生產和管理的體系以及發揮社會組織、公益機構在監督食品安全上的作用。

例如早在1989年成立的香港品質保證局(HongKongQualityAssuranceAgency)是一個非營利機構,致力協助工商業發展質量、環境、安全、衛生和社會管理體系。通過具有豐富的國際及行業知識和經驗的專家團隊提供全方位的評審和認證服務。對食品安全問題,香港品質保證局設立了ISO22000食品安全管理體系,對食品供應鏈中的供貨商、制造商、經銷商和零售商共同采取一連串的措施以確保食品的安全。透過有效的食品供應鏈管理體系,不僅能提升企業的商譽,更有助增加其競爭力。公益機構和非政府組織可以幫助建立一個協調統一、無遺漏、無交叉重疊的管理體系,把食品從農場到餐桌的全過程監管起來。

最高人民法院和最高人民檢察院新出臺的《解釋》顯示了中國政府和司法機構對改善食品安全系統的決心。但成效如何,還有待觀察。法治的加強必須與人民道德和素質的提高相結合才能更好地減少犯罪,創建出一個和諧的社會環境。為了防止和杜絕危害身體健康的食品,政府部門和官員在食品安全監測工作中必須明確職能和權責,并制定清晰的問責制度,對有關部門和人員的失職、瀆職行為應當嚴懲。同時也應該保持信息的通暢公開,當發現有食品安全事故時,應按既定程序,實時向社會公報相關食品安全信息,建立食品安全的社會公報制度。如此,舌尖上的中國夢才能得以真正實現。

編輯:鄭賓 393758162@qq.com

【此文為國家重大課題“推進政務誠信、商務誠信、社會誠信與司法公信建設研究”(課題號:12&ZD008)、國家重點課題“學習實踐科學發展觀重大問題研究”(課題號:08AKS003)階段性成果。】