浙江省三門縣岔坑鉛鋅礦床基本特征及成因分析?

王志勵,邵 鵬,王海霞

(1.浙江省水文地質工程地質大隊,浙江寧波 315000;2.寧波市國土資源局 鄞州分局,浙江寧波 315000)

0 引言

三門縣岔坑鉛鋅礦床位于浙東沿海山區,該礦點自1958年發現以來,曾當作錳礦開采,留有多個采坑;1990—1991年,當地陸續開采層狀鉛鋅礦,出售礦石300余噸,遺留3個采礦老硐。本文通過對礦區內層控和裂控鉛鋅礦體地質特征的研究,總結該類礦床的成因和找礦模式,為今后該地區的找礦工作提供依據。

1 區域成礦地質背景

三門縣岔坑鉛鋅礦區位于華南褶皺系浙東南褶皺帶溫州—臨海坳陷黃巖—象山斷坳內。地處中生代早白堊世花橋火山構造洼地中部,小雄火山構造洼地西側[1]。

區域上出露的地層主要有上侏羅統西山頭組(J3x)、茶灣組(J3c)、九里坪組(J3j);下白堊統館頭組(K1g)、朝川組(K1c)、小平田組(K1x);上白堊統塘上組(K2t)、小雄組(K2x)和第四系(Q)。

區域構造以斷裂為主,主要有四組:①北東向斷裂,為區域上的主干斷裂,近平行展布。②北西向斷裂,區域上較發育,切錯北東向斷裂。③近東西向斷裂,區域上較發育,其規模相對較小。④近南北向斷裂,區域上不發育,規模較小,該組斷裂是區域上金銀礦、多金屬礦床(點)的主要控礦斷裂之一。

區域發育有早白堊世的花橋火山構造洼地及晚白堊世的小雄火山構造洼地。

侵入巖主要為燕山晚期康谷巖體,出露有:早白堊世嶺下單元(K1l),巖性為細—中細粒石英閃長巖;早白堊世中門單元(K1z),巖性為細中粒花崗閃長巖;早白堊世西樓坑單元(K1x),巖性為中細粒二長閃長巖;早白堊世良坑單元(K1lk),巖性為中細粒二長花崗巖;晚白堊世雁蕩山單元(K2y),巖性為斑狀石英正長巖;第三紀蘭田張單元(N2l),巖性為含副長石堿性長石。另外,在花橋火山構造洼地中部出露有流紋斑巖、流紋巖。

區域地球化學特征表現為 Pb、Zn、Cu、Mn、Mo等主要成礦金屬元素水系沉積物異常互相套合較好,異常分布與成礦關系密切??浙江省區調大隊,1∶20萬臨海幅 (H-51-ⅩⅩⅤⅠ)漁山列島幅 (H-51-ⅩⅩⅤⅡ)區域地質調查報告,1980。。

區域礦產以鉛鋅礦為特征,有洪橋小型鉛鋅礦、花橋小型鉛鋅礦、敖崗小型鉛鋅礦,以及王岐莊、橋頭、石牛坑等鉛鋅礦點。

2 礦區地質特征

2.1 地層

礦區出露的地層為下白堊統朝川組(K1c),根據巖性組合特征劃分為K1ca、K1cb兩個巖性段,地層產狀總體傾向南東,傾角5°~15°,自上而下敘述如下:

下白堊統朝川組上段(K1cb) 主要分布于礦區南部的紅沙、西部的白巖山一帶,可分為四個巖性層:K1cb-4,流紋質晶屑玻屑熔結凝灰巖;K1cb-3,紫紅色凝灰質粉砂巖;K1cb-2,淺灰紫色流紋質晶屑玻屑凝灰巖;K1cb-1,紫紅色凝灰質粉砂巖。

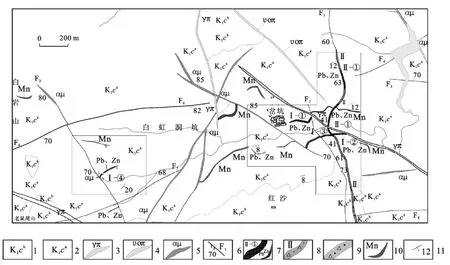

圖1 三門縣岔坑礦區鉛鋅礦地質圖Fig.1 Geologicalmap of Chakeng lead-zinc mine,Sanmen County

下白堊統朝川組下段(K1ca) 礦區分布廣泛,可分為七個巖性層:K1ca-7,流紋質玻屑凝灰巖;K1ca-6,青灰色局部紫紅色凝灰質粉砂巖、沉凝灰巖;K1ca-5,灰白略帶淺紫色流紋質晶屑玻屑凝灰巖;K1ca-4,青灰色局部紫紅色凝灰質粉砂巖;K1ca-3,淺肉紅色流紋質晶屑玻屑凝灰巖;K1ca-2,青灰色局部紫紅色粉砂巖、玻屑凝灰巖、含角礫凝灰巖、深灰色鈣質粉砂巖、泥灰巖呈互層狀產出;K1ca-1,角礫凝灰巖、凝灰角礫巖。

總體巖性組合為火山碎屑巖和沉積巖互層,屬一套伴有間歇性火山噴發堆積的湖盆相產物(見圖1)。

2.2 構造

礦區內構造主要為斷裂構造,主要有四組:即近南北向(F1、F2)、北西向(F3)、北東向(F4、F7)、近東西向(F5、F6、F8)共8 條(見圖1)。其中F1、F2、F3屬成礦前斷裂,其余斷裂均為成礦后斷裂。

主要控礦斷裂特征如下:

(1)F1斷裂 為礦區規模最大斷裂,分布于礦區東部,貫穿整個礦區,總體走向近南北,傾向240°~284°,傾角45°~82°。出露長度 >2 000 m,寬 0.4 ~10.50 m。斷裂破碎帶內見構造角礫巖、硅化(絹英巖)黃鐵礦化蝕變,斷裂下盤發育5~10 cm厚斷層泥。構造角礫巖被石英脈和鉛鋅礦脈充填膠結。帶內蝕變主要為硅化、絹云母化、黃鐵礦化等。帶內石英呈網脈狀、團塊狀、不規則狀,石英細脈可分為二期:第一期呈暗灰色,往往與鉛鋅礦物共生;第二期呈灰白色,切割礦體,分布較廣。斷裂帶膨縮現象明顯,斷裂面呈波狀起伏,具多期構造活動特征,性質為張扭性。礦區II-①號鉛鋅礦體即賦存在斷裂帶中。

(2)F2斷裂 與F1斷裂近于平行排列,分布F1斷裂以西,出露長約 850 m,寬 1~2.5 m,傾向 235°~270°,傾角70°~85°,斷裂破碎帶內見構造角礫巖、碎裂巖、石英細脈等。蝕變較強,主要為硅化、絹云母化、黃鐵礦化等。本斷裂以灰白色石英細脈充填為特征,石英細脈寬1~10 cm不等。局部見有鉛鋅礦細脈充填,脈寬在1~3 cm。斷裂性質為張性。

(3)F3斷裂 分布于礦區西部,出露長約1 200 m,寬1~5m。總體走向北西,傾向218°~255°,傾角 65°~ 85°,局部反傾。斷裂破碎帶由構造角礫巖、構造碎裂巖組成,斷續見有不規則石英細脈和鉛鋅礦脈,帶內偶見螢石礦脈和絹云母等蝕變礦物。斷裂北西端和中段充填有安山玢巖脈,安山玢巖中偶見有星點狀的鉛鋅礦化。該斷裂被近東西向的F6和北東向的F7二條斷裂逆時針切割。斷裂性質為張扭性,左行位移。

綜合礦區內斷裂特征,區內的主要控礦斷裂為近南北向和北西向,部分斷裂具多期活動特征。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

據鉛鋅礦體產狀,可分為兩種類型:一是層狀礦(即Ⅰ號礦化帶),二是裂控礦(Ⅱ號礦化帶)(見圖1)。

3.1.1 Ⅰ號礦化帶及礦體特征

Ⅰ號礦化帶嚴格受K1ca-2層位及其巖性控制,屬層狀礦體,含礦圍巖為粉砂巖、鈣質粉砂巖或泥質灰巖,傾向124°~145°,傾角 10°~15°,近康谷巖體部位(礦區西側)礦層傾角變陡為20°~23°。地表常以鐵錳帽或鐵錳質渲染為特征。礦層頂板多為沉凝灰巖,底板多見一薄層含粉砂硅質泥巖。該層常被北西向、北東向、南北向斷裂切割。

該礦化帶中發育有4個小礦體,呈扁豆狀或似層狀,分別編號為Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅰ-③、Ⅰ-④。

Ⅰ-①號礦體 礦化蝕變帶沿走向出露長約500 m,傾向110°~140°,傾角 5°~15°。礦體單工程真厚度0.43 ~0.79 m,鉛垂厚度0.45 ~0.80 m,礦體平均真厚度0.57 m,鉛垂厚度 0.59 m。單工程單樣品位:Pb4.32% ~11.25%、Zn5.20% ~13.72%;礦體平均品位Pb8.95%、Zn11.53%。礦體被F1、F2及北西向花崗斑巖脈切割。切錯距約5~10 m。

Ⅰ-②、③號礦體 礦化蝕變帶沿走向斷續出露長約520 m。Ⅰ-②礦體沿走向控制長約80 m,沿傾向控制長約 50 m。礦體傾向 140°~150°,傾角 10°~12°。Ⅰ-②礦體單工程真厚度0.44 ~0.78 m,鉛垂厚度0.45 ~0.80 m,礦體平均真厚度 0.57 m,鉛垂厚度 0.58 m。單工程單樣品位:Pb0.26% ~2.80%、Zn1.30% ~14.28%;礦體平均品位 Pb1.24%、Zn5.09%。Ⅰ-③礦體為一隱伏礦體,地表為礦化蝕變帶,礦體真厚度0.79 m,鉛垂厚度0.80 m。單工程單樣品位:Pb0.41%、Zn1.64%;礦體平均品位 Pb0.41%、Zn1.64%。Ⅰ-②、③號礦體被F1、F2及安山玢巖脈所切割,其中F1斷距約10 m。

Ⅰ-④號礦體 礦化蝕變帶沿走向出露長約100 m。礦體傾向 130°~140°,傾角 21°~23°。礦體長度近70 m,單工程真厚度 0.37 ~0.61 m,鉛垂厚度 0.40 ~0.65 m,礦體平均真厚度 0.48 m,鉛垂厚度 0.52 m。單工程單樣品位:Pb2.51% ~5.91%、Zn2.88% ~19.84%;礦體平均品位 Pb3.95%、Zn9.16%。礦體被F3斷裂所切割,無明顯位移。

綜上所述,Ⅰ號礦化蝕變帶的長度、厚度不大,主要在礦體頂、底板具硅化、黃鐵礦化及絹云母化等礦化蝕變,礦體與礦化蝕變帶無界線明顯。4個層狀礦體厚度薄,均<1 m,但品位相對較高。礦體嚴格受K1ca-2層位控制、產狀穩定,傾向 110°~150°,傾角5°~15°,而Ⅰ-④號礦體受外圍巖體影響,礦體傾角為21°~23°。

3.1.2 Ⅱ號礦化帶及礦體特征

Ⅱ號礦化帶分布在礦區東部,長約1 600 m,寬度0.4~10.5 m,礦化帶嚴格受 F1斷裂控制,屬裂控礦體。總體走向近南北,傾向215°~284°,傾角 45°~73°,膨縮現象明顯。其中Ⅱ-①礦體主要賦存在礦化帶中部,長度約 470 m,傾向 215°~284°,傾角 45°~73°。礦體單工程真厚度 0.45 ~5.16 m,水平厚度0.64~5.79 m,礦體平均真厚度 1.55 m,水平厚度2.04 m。單工程單樣品位 Pb0.64% ~ 11.56%、Zn0.76% ~ 13.65%;礦 體 平 均 品 位 Pb4.33%、Zn3.64%。其主要特征有:①工業礦體賦存于F1斷裂中部,出露于礦區地形較低處。厚度變化較大。②從地表探槽工程、淺部平硐工程和中深部鉆孔工程來看,礦體傾角從上往下,呈由陡變緩的趨勢。③礦體呈脈狀、透鏡狀。

3.2 礦石特征

3.2.1 礦石礦物類型

區內礦石礦物大約有20多種,主要礦石礦物為閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦、黃銅礦、少量的鏡鐵礦。脈石礦物以石英、絹云母為主,次為綠泥石、含錳方解石、微量螢石。表生礦物有白鉛礦、銅蘭、褐鐵礦、軟(硬)錳礦等。主要金屬礦物如下:

(1)方鉛礦 多呈他形晶粒狀,大小0.1~0.5 mm,大者達0.5~0.8 mm。方鉛礦嵌布在閃鋅礦晶體內居多,少量呈獨立體礦物嵌布在石英間隙中。方鉛礦與閃鋅礦、黃鐵礦、黃銅礦關系密切,常交代閃鋅礦、黃鐵礦,而被黃銅礦交代。

(2)閃鋅礦 他形晶粒狀,乳滴狀,一般<1 mm,個別5~8 mm。晶體內常見有固溶體分離形成的乳滴狀黃銅礦,呈星點狀不均勻分布,同時見有黃銅礦、方鉛礦細脈穿插閃鋅礦。閃鋅礦與黃鐵礦、方鉛礦、黃銅礦關系密切,常見閃鋅礦交代黃鐵礦,而被方鉛礦、黃銅礦交代。

(3)黃銅礦 黃銅礦常呈星團乳滴狀,粒度細小,形成在閃鋅礦晶體內,部分以獨立礦物交代黃鐵礦、方鉛礦,少量呈富礦細脈狀。黃銅礦與黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦關系密切共生,常交代黃鐵礦、閃鋅礦和方鉛礦。

3.2.2 礦石結構構造

區內發育的礦石結構類型主要有:

(1)自形晶結構 區內的方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦常呈自形晶粒狀分布在脈石礦物之間。

(2)他形—半自形晶粒結構 方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦等金屬硫礦物呈他形晶、半自形晶粒狀分布在脈石礦物之中。

(3)填隙結構 晚期形成的輝銀礦、方鉛礦、閃鋅礦充填在早期形成黃鐵礦及其脈石礦物的間隙中。

(4)鑲嵌結構 他形晶粒狀的方鉛礦、閃鋅礦,鑲嵌在半自形、自形晶粒狀的黃鐵礦邊緣。

(5)交代結構 可見方鉛礦交代閃鋅礦,或方鉛礦、閃鋅礦交代黃鐵礦現象。

(6)乳滴狀結構 黃銅礦、閃鋅礦等礦物具有乳滴狀結構。

(7)碎裂結構 閃鋅礦、黃鐵礦等脆性礦物受力被壓碎后呈大小不等的顆粒。

區內發育的礦石構造類型總體以細脈浸染狀構造、浸染狀構造為主,地表氧化帶主要發育多孔狀構造、皮殼狀構造及土狀、粉末狀構造。

(1)浸染狀構造 方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦呈自形晶、他形晶、半自形晶粒狀散布在脈石礦物中及巖石中。根據礦石礦物含量的高低可進一步分為星散狀浸染狀構造、稀疏浸染狀構造、稠密浸染狀構造。礦石中以星散狀浸染狀構造、稀疏浸染狀構造為主。

(2)細脈浸染狀構造 方鉛礦、閃鋅礦呈細脈穿插在巖石的節理裂隙中及先期形成的脈石礦物中。

3.2.3 礦石化學成分

礦石中主要有用元素為Pb、Zn,伴生元素主要為Ag、Cu 等。

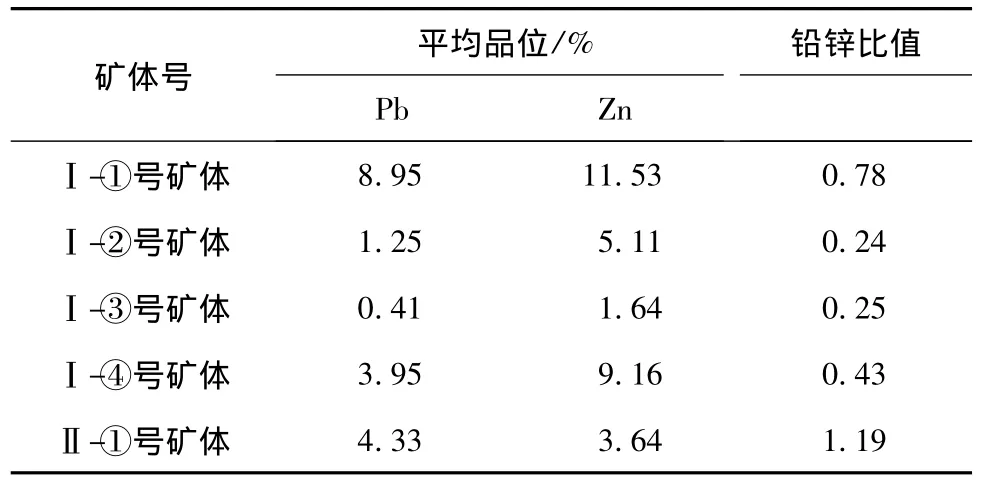

依據見礦工程塊段鉛鋅平均品位,計算各礦體的鉛鋅比值(見表1):

表1 礦體鉛鋅比值Table 1 Lead-zinc ratio of orebody

從上可見,層狀礦體Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅰ-③、Ⅰ-④鋅含量均高于鉛,變化幅度較大。而裂控礦體Ⅱ-①號礦體鉛含量略高于鋅。

4 礦床成因及找礦標志

4.1 礦床成因

(1)礦區位于花橋和小雄兩個火山構造洼地結合部位,廣泛發育一套伴有間歇性火山噴發堆積的火山碎屑巖和沉積巖,并伴有多期次的侵入巖體和脈巖體。礦區西側約300 m出露康谷巖體,巖漿活動帶來了大量的熱(氣)水溶液,為成礦提供了介質和熱源,同時火山噴發期后的斷裂活動,為火山熱(氣)水成礦物質的遷移和積聚提供了較為穩定的場所。

(2)層狀礦(化)體的形成:是由火山活動帶來的熱(氣)水溶液,沿斷裂構造及層間結構面上侵,粉砂巖、鈣質粉砂巖或泥質灰巖由于巖石孔隙度相對較大,給火山活動帶來的熱(氣)水溶液提供了運移和積聚的空間;該層頂、底部的沉凝灰巖或硅質粉砂巖,屏蔽了熱(氣)水溶液進一步擴散的作用,為方鉛礦、閃鋅礦等礦物生成,提供了較為穩定的空間。

(3)裂控鉛鋅礦(化)體產于北西向張性、近南北向張(扭)性斷裂內,多次的斷裂活動,使圍巖多次破碎成角礫,形成構造角礫巖、構造碎裂巖,為鉛鋅礦(化)體的形成提供了熱液通道和充填、交代的條件。

4.2 找礦標志

據區內鉛鋅礦(化)產出部位、礦化蝕變礦物以及礦體特征,本區鉛鋅礦的找礦標志有:

(1)具有多次活動特征的北北西向、近南北向斷裂破碎帶與層位中含有鈣質粉砂巖或泥質灰巖,并伴有鏡鐵礦化、錳礦化較強的地層交接部位是本礦區尋找層狀鉛鋅礦的有利部位。

(2)具有多次活動特征的北北西向、近南北向斷裂破碎帶及沿斷裂破碎帶熱液蝕變形成較強硅化、絹云母化、黃鐵礦化等的復合體,是尋找裂控鉛鋅礦的有利部位。

(3)斷裂構造帶中發育的煙灰色、具微粒—隱粒狀的硅化石英細脈,伴有半自形的浸染狀黃鐵礦地段。

(4)斷裂構造蝕變帶地表發育褐黑色的硬錳礦、軟錳礦地段,淺部往往賦存較富的鉛鋅礦,區內已知的4條礦(化)體地表都開采過錳礦。

(5)斷裂構造蝕變帶氧化形成的鐵錳帽,呈褐黑色、銹黃色、磚紅色,常見形成多孔狀、皮殼狀,并可見脈狀、網脈狀的褐鐵礦、錳質、鐵錳質氧化礦物,是尋找鉛鋅礦的找礦標志。

5 結論

礦區位于火山構造結合部位,斷裂發育,區內發育火山巖、火山碎屑巖、沉積巖,不同期次的火山活動以及礦區的地質構造、特殊巖性,為成礦提供了較充分的物質來源、成礦物質運移通道以及儲存場所,層狀及裂控礦體均屬低溫火山熱液充填交代型礦床。

[1]浙江省水文地質工程地質大隊寧波礦勘院.浙東沿海中生代火山—侵入活動、構造演化及成礦規律[M].福州:福建地圖出版社,2002.