基于教育生態理論的高校教師課堂教學評價模型的研究

鄧春生 朱根華 肖笑飛

(1.江西中醫藥大學人文學院 江西 南昌 330004;2.江西中醫藥大學科研處 江西 南昌 330004)

一、教育生態學解析

1976年,美國著名教育學家勞倫斯·克雷明在其著作《公共教育》一書正式提出“教育生態學”概念。教育生態學是運用生態學的方法來研究教育,從影響教育的物質環境、精神環境的相互關系中,綜合性地研究教育發展的規律,以不斷提高教育的效益[1]。根據教育生態理論,高校教師課堂教學評價是一種生態現象,是以促進教師專業的、學術的、人格的發展為目的的生態過程。

根據耐度定律、花盆效應、生態位原理等教育生態理論,高校教師課堂教學評價工作應具有以下特點[2]:首先,在評價目的方面,如果高校一味只顧追求學校的管理目標,而忽視教師專業發展的成長規律和實際身心需要,就會導致教師專業發展生態的失衡。因此,高校開展教師課堂教學評價工作的目的,一方面既要實現學校的管理目標,另一方面又應促進教師的可持續發展,從而實現高校教育生態的良性循環;其次,在評價主體方面,高校應讓學生、同行、管理干部、教師自身等共同參與評價活動,特別是教師參與自身教學評價,幫助教師接納和認同評價結果,最終提高教師的工作積極性和主動性,促進教師的發展;最后,在評價機制方面,因每個教師都有著各自不同的教學風格、經驗、特長,在教學質量、數量的特征和職業發展階段上各不相同,即他們都有適合自己生存的生態位,這些生態位差異應該成為教師課堂教學評價的基本依據。所以,在評價工作中應采用過程性評價與終結性評價相結合的方式。

二、高校教師課堂教學評價體系的構建

1.評價指標體系設計的原則

構建基于教育生態理論的高校教師課堂教學評價體系,除遵循系統性原則、獨立性原則、可比性原則等構建評價指標體系的一般性原則外,還應遵循以下原則[3]:(1)生態性原則:設計評價指標時,不僅要考慮影響教師課堂教學的靜態因素,還要充分考慮到教師課堂教學的生態環境的特點,將影響課堂教學的的生態環境因子作為評價的內容;(2)普遍性原則:即普遍適應性,評價指標體系不僅對高校教師的課堂教學有價值判斷功能,而且具有預測功能,能夠預示教師課堂教學的未來變化。

2.評價指標體系的構建

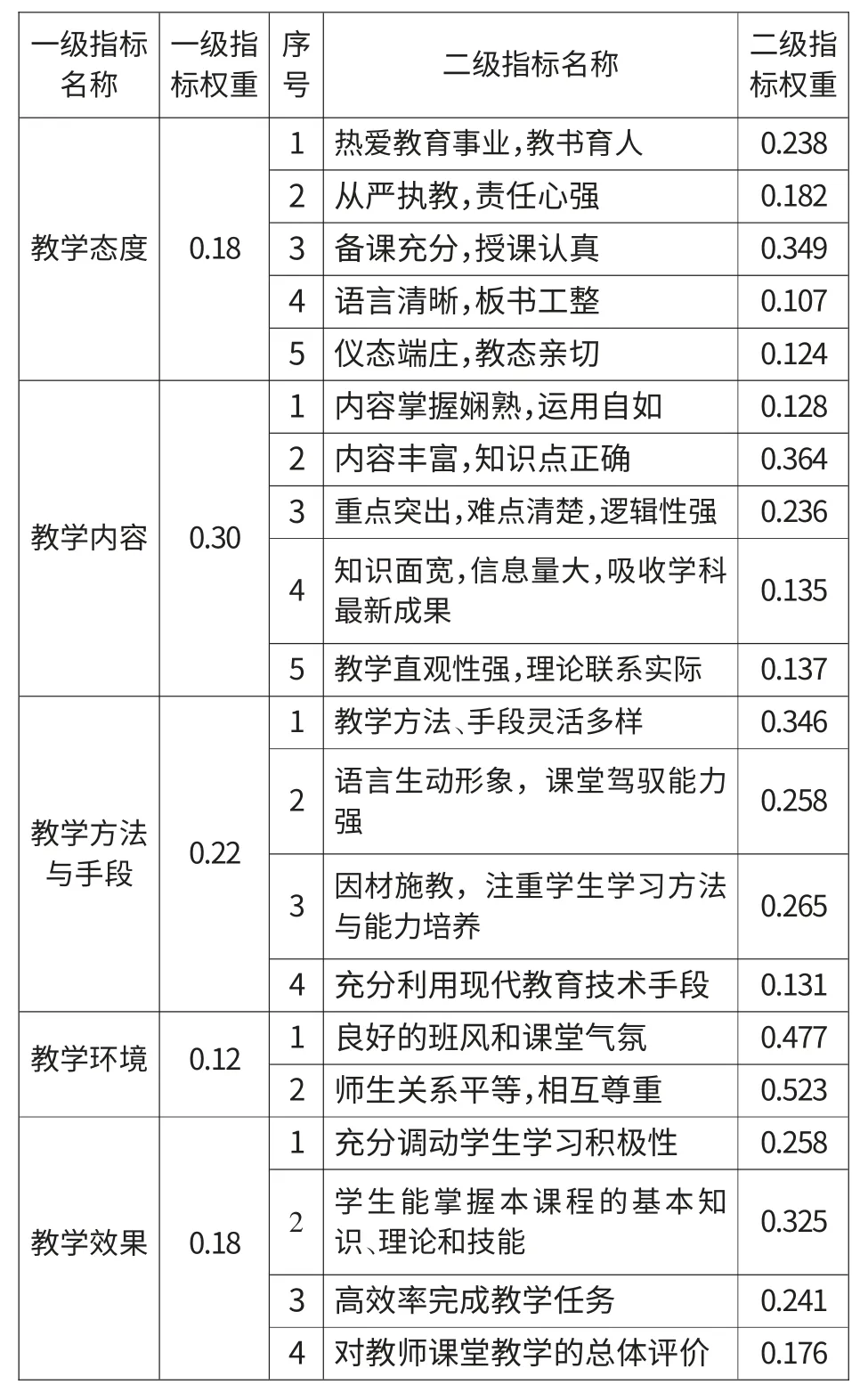

根據教育生態理論和評價指標體系設計的原則,采用文獻研究法、德爾菲法、改進的層次分析法(AHP)[4]等研究方法,并結合其他研究者的相關研究成果構建高校教師課堂教學評價指標體系(見表1)。

表1 基于教育生態理論的高校教師課堂教學評價指標體系

三、高校教師課堂教學評價模型的構建

1.構建高校教師課堂教學評價模型

依據上述建立的高校教師課堂教學評價體系,采用模糊綜合評判法[5]先建立一級指標集合及相應權重、二級指標集合及相應權重和評語集,然后建立模糊判斷矩陣,最后進行二級指標、一級指標的綜合評判,構建模糊綜合評判模型如下:

以上評價模型中,W 學生、W 同行、W 管理干部、W教師自身分別表示學生評分、同行評分、管理干部評分、教師自評分在綜合評價中所占比重,且四者之和等于1。

本研究中,相關數據如下:

(1)一級評價指標有5個,分別為:教學態度、教學內容、教學方法與手段、教學環境、教學效果,對應的權重分別為:0.18、0.30、0.22、0.12、0.18;

(2)二級評價指標有20個,分別為:熱愛教育事業、教書育人,從嚴執教、責任心強,等等,對教師課堂教學的總體評價,對應的權重分別為:0.238、0.182、……、0.176;

(3)評價分為4個等級,即為:90—100分為“優”;80—89分為“良”;70—79分為“中”;60—69分為“差”。評語集相對應的分值為:95、85、75、65。

(4)學生評分、同行評分、管理干部評分、教師自評分占綜合評價的權重分別為:0.5、0.2、0.2、0.1。

2.應用舉例

從某班級隨機選出50名學生對任課教師甲進行網上評教。評教前召開培訓會并要求每個學生認真、如實填寫網上教師課堂教學評價表。學生評教結束后,從網上收集數據,剔除無效的評價數據。對收集的數據采用以下方法進行統計,例如,對“熱愛教育事業、教書育人”這個二級指標,有25名學生評價為“優”,18名學生評價為“良”,5名學生評價為“中”,2名學生評價為“差”,經計算得到對該二級指標的隸屬度函數集對應值為0.5、0.36、0.1、0.04,對其他二級指標都采取這一方法統計,然后將統計得到的所有隸屬度函數集構成的模糊評價矩陣進行運算;同理對一級評價指標隸屬度函數集進行運算,最后得到學生評價評語集的隸屬度函數集。

將運算結果進行正規化處理后,根據最大隸屬度原則,將學生評價評語集的隸屬度函數集中的最大值所對應的評語作為該教師的評價等級。設甲教師課堂教學學生評價評語集的隸屬度函數集對應值為0.68、0.18、0.11、0.03,則通過計算得到評分為90.1分,評價等級為“優秀”。上述過程可通過利用計算機軟件快速地運算完成。

同行、管理干部對教師課堂教學評價數據的處理過程與學生評價類似,同理可得出同行評價、管理干部評價的得分;通過教師如實評價自身的課堂教學得到教師自評分;再根據學生評分、同行評分、管理干部評分、教師自評分分配的不同權重計算甲教師課堂教學評價最后綜合得分。

本文以耐度定律、花盆效應及生態位原理等教育生態理論為指導,在汲取相關高校課堂教學評價研究成果的基礎上,采取改進的層次分析法、模糊綜合評判法等科學方法構建高校教師課堂教學評價模型,使高校教師課堂教學評價工作更加客觀、公正,可操作性強。

[1]吳鼎福.教育生態學芻議[J].南京師范大學學報(社會科學版),1983(3).

[2]鄧春生,熊文婷.基于教育生態理論的高校教師課堂教學評價體系的研究[J].科學與管理,2013(5).

[3]賀祖斌.高等教育生態論[M].廣西師范大學出版社,2005.

[4]李明.高校課堂教學質量評價體系的構建與應用研究[M].華北電力大學,2009.

[5]張明,高鴻斌等.教師教學評價量化模型[J].科技信息,2010(25).