哈雷與哈雷彗星

□ 金澤茜 聞 新

哈雷是怎樣發現哈雷彗星的?

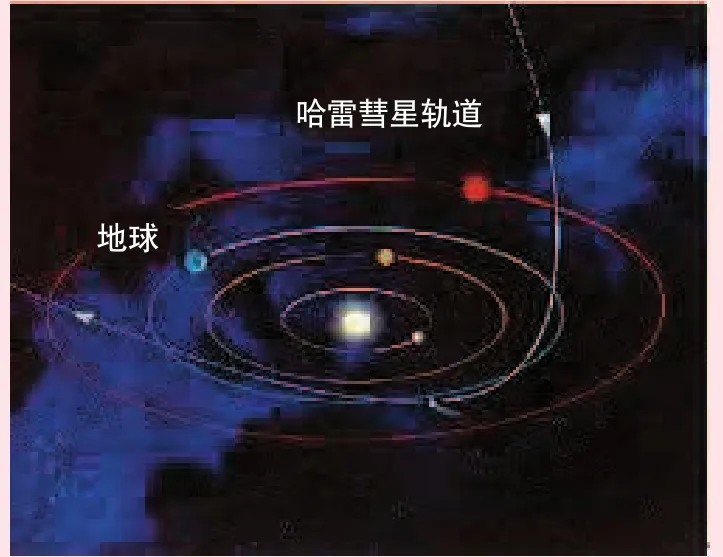

哈雷彗星運行軌道

哈雷從1337年到1698年的彗星記錄中挑選了24顆彗星,計算了它們的軌道,發現1531年、1607年和1682年出現的三顆彗星軌道看起來如出一轍。但哈雷沒有立即下此結論,而是不厭其煩地向前搜索。通過大量的觀測、研究和計算后,哈雷大膽地指出,1682年出現的那顆彗星,將于1758年年底再次回歸。在那個時代,還沒有任何人意識到彗星能定期地回到太陽附近。

1759年3月13日,這顆明亮的彗星拖著長長的尾巴,出現在星空中,自此,哈雷在18世紀初的預言,經過半個多世紀的時間終于得到了證實。這顆周期回歸的彗星被命名為哈雷。

人類對哈雷彗星是怎樣進行觀測的?

1910年墨西哥街道上的人們觀察哈雷彗星

上個世紀哈雷彗星總共回歸2次,人們對哈雷彗星進行了不同手段的觀測。1910年哈雷彗星回歸時,天文臺和老百姓對其進行觀察,但由于觀測時沒有預先計劃,所以很難獲得良好成果。

1986年哈雷彗星再次回歸時,為進行更有效的觀測,美國噴氣推進實驗室牽頭,22位天文學家組成委員會成立了“國際哈雷彗星觀測組織”,從1983年10月中旬開始直至1987年末,不間斷地對哈雷彗星觀測。

另外,為了觀察哈雷彗星,美國航宇局、蘇聯航空航天局、歐洲空間局以及日本宇宙空間研究所發射了7顆宇宙探測器,全世界聯合觀測獲得了大量的哈雷彗星資料。1994年,天文學家用智利的3.58米新技術望遠鏡最后一次發現哈雷彗星蹤影。哈雷彗星下次回歸的時間是2061年7月28日,期待新式航天器對其進行更加詳細的觀測。

哈雷的貢獻表現在哪里?

哈雷( 1656.11.8-1742.1.14)

哈雷1656年出生在倫敦附近的哈格斯頓。1673年進入牛津大學學習數學。1676年,20歲的哈雷毅然放棄了即將到手的學位證書,只身搭乘東印度公司的航船,在海上顛簸了三個月,建立起人類第一個南天觀測站,然后進行了一年多的天文觀測,繪制了世界上第一份精度很高的南天星表。

哈雷另一個貢獻是勸說牛頓寫出了經典力學的奠基之作《自然哲學的數學原理》,并慷慨解囊支付這部巨著的出版費用。

哈雷還發現了月球運動的長期加速現象,證明恒星不是恒定不動的。此后,他又選擇了彗星這一前人涉及不多的領域,進行了深入的研究,開創了研究彗星的新領域。1678年,哈雷發表了《南天星表》,這使他獲得了與第谷·布拉赫同樣高的聲譽。

與哈雷彗星同生死的馬克·吐溫

著名作家馬克·吐溫

談到哈雷彗星,就不得不聯想到美國知名作家馬克·吐溫。馬克·吐溫生于1835年,當時哈雷彗星剛剛離去。1909年,當得知哈雷彗星將在來年再次回歸時,馬克·吐溫就預計哈雷彗星回歸時他將死去。死前,馬克·吐溫留下5000頁的自傳手稿,同時附言:“死后100年內不得出版”。100年過去了,加州大學出版社出版了他的完整權威版自傳。1909年,馬克吐溫寫下:“我在1835年與哈雷彗星同來。明年它將復至,我希望與它同去。如果不能與哈雷彗星一同離去,將是我一生中最大的遺憾。”

1910年4月9日,天文望遠鏡捕捉到了哈雷彗星。4月20日,哈雷彗星達到近日點,馬克·吐溫則在4月21日因突發心臟病逝世。

哈雷彗星獨特的運行軌道

哈雷彗星的彗核

在所有的彗星中,哈雷彗星算是非常獨特的,這顆足夠大的彗星不僅輪廓清晰,有規律性的軌道,而且很活躍。大部分彗星都是不停地圍繞太陽沿著很扁長的軌道運行,公轉周期一般在3年至幾百年之間。周期只有幾年的彗星多數是小彗星,直接用肉眼很難看到。不沿橢圓形軌道運行的彗星,只能算是太陽系的過客,一旦離去就不見蹤影。哈雷彗星與其他彗星一樣,偏心率較大,但是,它的運行軌道卻與眾不同。哈雷彗星的公轉軌道是逆向的,與黃道面呈18度傾斜。大多數彗星在天空中由西向東運行,哈雷彗星卻是從東向西運行。

與先前預料的情況相反,哈雷彗星的彗核非常暗,它的反射率僅為0.03,所以比煤還暗,是太陽系中最暗物體之一。哈雷彗星彗核的密度很低,大約為每立方厘米0.1克,說明它多孔,可能是因為在冰升華后,大部分留下來的都是塵埃。

哈雷彗星的壽命還有多長?

1986年哈雷彗星回歸的照片

哈雷彗星在茫茫宇宙的旅行中,不斷地向外拋射著塵埃和氣體。1986年回歸,哈雷彗星總共已損失1.5億噸物質,彗核直徑縮小了4米~5米。

哈雷彗星每隔76年就會回到太陽系的核心區。哈雷彗星橫跨太陽系的跋涉并不是悠哉游哉的閑庭信步,每次回歸都要被剝掉一層“皮”,大約會損失6米厚的冰、塵埃和巖石,組成彗尾的這些碎片會散布在彗星軌道上。據科學家估算,再經過38萬年即5000次回歸后,這種有去無回的物質損耗將導致哈雷彗星走向消亡。

下期預告

小行星是太陽系形成后的物質殘余,科學家認為它們可能是一顆神秘行星的殘骸。由于小行星內部保存著早期太陽系的物質,科學家們對它們的運行規律和成份非常感興趣。下期名為”走近小行星帶”,主要圍繞著小行星的家鄉在哪里、小行星表面是怎樣的、小行星上保留著什么信息、小行星對地球存在著怎樣影響等等問題進行介紹,通過介紹小行星帶和小行星的表面特征,來幫助讀者進一步認識小天體。