對我國水土保持監測工作面臨的形勢和主要任務的探討

趙 院

(水利部水土保持監測中心,北京100055)

水土保持監測是指按照有關技術規范規定的程序和方法,運用遙感、調查和地面觀測等技術,觀測水土流失因子及其對生態環境產生的影響,分析評價水土流失現狀、變化趨勢,掌握水土流失預防和治理情況的活動。新水土保持法明確提出水土保持監測服務于政府、服務于社會、服務于公眾[1-2]。為促進全國水土保持監測工作快速、健康、有序地發展,根據全國水土保持規劃編制的總體安排,全國水土保持監測規劃的編制工作于2011年全面啟動。在開展多項專題調研、咨詢和研討的基礎上,全國水土保持監測規劃的編制已初步完成,筆者結合規劃的編制就全國水土保持監測工作面臨的形勢、發展目標和主要任務等進行探討和分析。

1 水土保持監測工作面臨的形勢

水土保持監測是一項十分重要的基礎性工作,是法律賦予水行政主管部門的一項重要職能[1-2]。長期以來,水土保持監測作為水土保持事業的重要組成部分、水土保持現代化發展的重要基礎,為國家生態建設宏觀決策的制定發揮著至關重要的作用。新水土保持法進一步明確了水土保持監測的地位和作用。2011年中央1號文件和中央水利工作會議對水土保持工作做了一系列重大部署,明確提出到2020年使重點區域水土流失得到有效治理的總體目標。2012年中央1號文件又指出要加大國家水土保持重點建設工程實施力度,加快坡耕地整治步伐,推進清潔小流域建設,強化水土流失監測預報和生產建設項目水土保持監督管理,這是中央文件首次對水土保持監測工作提出了明確的要求。黨的十八大會議強調把生態文明建設融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程,形成“五位一體”的總布局,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展。水土資源是基礎性的自然資源和戰略性的經濟資源,是生態環境的控制性要素,搞好水土保持,合理利用和有效保護水土資源是加強生態文明建設的重要內容。總體上看,開展水土保持監測既是履行水土保持法律職責、保障水土保持工作又好又快發展、促進國家生態保護與建設的需要,又是保護水土資源、促進可持續發展的需要和社會公眾了解、參與水土保持的需要。

我國的水土保持監測工作經過十幾年的發展,取得了可喜的進展和成就,為國家生態建設宏觀決策提供了科學的支持,但與加快水土流失防治進程、推進生態文明建設、全面建設小康社會、構建和諧社會和建設創新型國家的迫切需要還不相適應。一是水土保持監測網絡建設與經濟社會發展的需要不相適應。我國是世界上水土流失最為嚴重的國家之一,水土流失面積大、分布廣、危害重、治理難,嚴重威脅著我國的生態安全、糧食安全和防洪安全。通過全國水土保持監測網絡和信息系統建設,初步形成了覆蓋全國的水土保持監測網絡,但從目前國民經濟社會發展的形勢及民生水利發展的要求來看,水土保持監測點在人口密集、人類活動頻繁的地區顯得不足,監測網絡尚不完善。二是水土保持監測基礎設施和服務手段與現代化的要求不相適應。目前從水土保持監測工作的整體來看,水土保持監測基礎設施建設標準低、信息采集手段落后、設施設備差、觀測手段和方法落后、自動化程度低,絕大部分監測點仍依賴人工觀測,無法將監測信息及時傳送到上級監測機構,影響了監測的實效性。三是水土保持監測信息資源開發和共享程度與信息化的要求不相適應。由于信息資源開發利用系統分散且標準不統一,部門成果保護、全局意識不強等問題的存在,造成信息資源難以整合、共享和軟硬件環境得不到高效利用;管理制度不健全,運行維護水平較低,信息化的優勢和技術效益難以充分發揮,不能通過深度開發信息資源來提升整體業務支撐能力和綜合信息服務水平。四是水土保持監測網絡的管理體制和機制與監測工作可持續發展的要求不相適應。水土保持監測機構大部分屬于自收自支或差額事業單位,水土流失動態監測與公告、監測網絡運行維護等經費沒有保障,監測人員工作、生活條件差,機構隊伍極不穩定,制約了監測工作的正常開展。

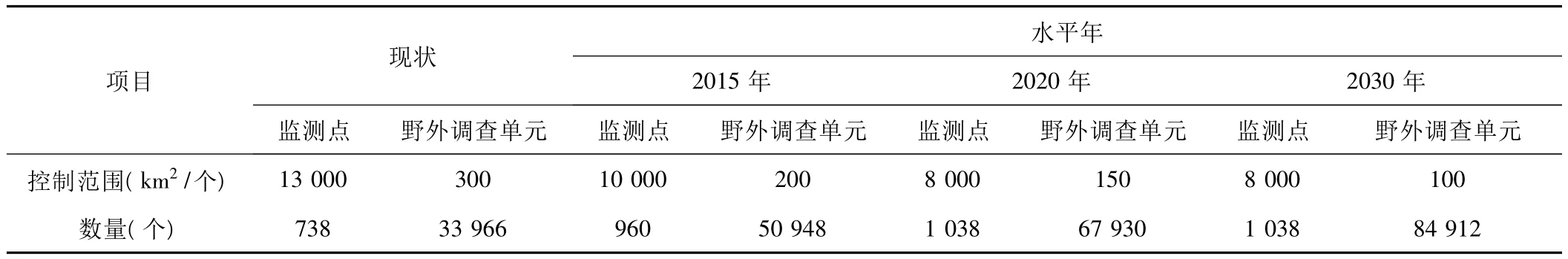

表1 水土保持監測站網總體規模

2 水土保持監測工作發展目標和監測站網總體規模

在分析水土保持監測面臨形勢的基礎上,按照前瞻性、技術先進性、經濟性和分步實施4項原則,提出全國水土保持監測工作發展的總目標是:按照水土保持事業發展的總體布局,圍繞保護水土資源、促進經濟社會可持續發展的目標,按照水土保持監測服務于政府、服務于社會、服務于公眾的要求,建成完善的覆蓋全國的水土保持監測網絡、水土保持監測數據庫和信息管理系統,形成高效便捷的信息采集、管理、發布和服務體系,實現對全國水土流失及防治動態的監測評價和定期公告。

水土保持監測站點是按照一定技術標準收集和提供水土保持影響因子的坡面徑流場、小流域控制站和野外調查單元的總稱。水土保持監測站點是水土保持監測工作開展的基礎,考慮到水土保持監測工作的特點,監測站點布設要遵循全面覆蓋、代表性和充分利用現有相關監測站點等原則。由于經濟社會對水土保持監測既有實時性的要求,又有長期系列性的要求,所以水土保持監測點布設要充分考慮當前及未來的發展需求。根據我國的自然條件和經濟社會發展的需要,提出全國水土保持監測站網總體規模詳見表1。

根據水土保持事業發展的需要,到2030年,全國規劃建設1038個國家基本水土保持監測點,其中國家重要水土保持監測點50個,一般監測點988個(含255個水文站);按照監測點類型來分,水蝕監測點962個(含255個水文站)、風蝕監測點59個、凍融侵蝕監測點8個、混合侵蝕監測點9個。野外調查單元規劃建立84912個,達到全國4%的抽樣密度,其中水力侵蝕區51750個、風力侵蝕區4824個、凍融侵蝕區10111個、風水交錯侵蝕區18227個。

3 水土保持監測的主要任務

為了反映全國水土流失狀況及發展趨勢,水土保持監測工作宜從全國、重點流域及區域、監測點等不同空間尺度開展工作,形成點、線、面相結合的數據采集體系,以獲取不同精度的監測結果,從不同層面反映水土流失狀況。通過開展不同內容、不同尺度的水土保持監測工作,全面摸清水土流失消長情況、預測水土流失變化趨勢、評價水土保持措施效益、掌握人為水土流失狀況、綜合評價生態環境狀況。全國水土保持監測的主要任務有:

3.1 水土保持普查

新水土保持法明確提出了水土流失調查制度。水土保持普查是落實水土流失調查制度的具體體現,是制定水土流失防治與生態建設政策、編制水土保持規劃、評價與檢查水土保持及生態建設重大工程成效、實行政府水土保持目標責任制和各級政府發布水土流失公告的重要基礎和數據來源。由于我國水土流失面積大、分布廣、類型多樣,省級水行政主管部門也可以根據轄區的實際情況來開展轄區的水土保持普查。普查內容主要包括水土流失類型、面積、強度、分布狀況和變化趨勢,水土流失造成的危害,各類水土保持措施現狀、數量、分布及其效益等。水土保持普查采用遙感解譯、野外調查、統計分析和模型計算等多種手段和方法進行。

3.2 重點防治區水土保持監測

開展水土流失重點防治區監測對于有效治理水土流失、保護生態環境、改善當地群眾生產生活條件和生態環境,保障國家生態安全、飲水安全、防洪安全、水資源安全和經濟社會的可持續發展具有重大意義。重點預防區的監測內容主要包括區域水土流失類型、分布、強度,植被面積,生態環境因素變化及生態效益、經濟效益,工程措施消長情況等;水土流失重點治理區的監測內容主要包括水土流失形式、分布、面積、強度及其變化趨勢,以及各項治理措施的水土保持功能及動態變化,水土流失的消長趨勢,災害和治理成果及其效益等。重點預防區監測主要采用遙感監測與野外調查復核相結合的方法,重點治理區監測主要采用遙感、地面觀測和抽樣調查相結合的方法。

3.3 重點支流水土保持監測

開展江河流域水土保持監測既是制定大江大河、重點支流水土流失綜合防治規劃和實施水土保持生態工程建設的需要,也是將水土保持監測網絡與水文監測站網有機銜接的需要。通過動態監測江河流域土壤侵蝕、水土保持措施情況和河流水沙過程,可以系統評價流域水土流失狀況及其變化,為流域和區域生態建設提供決策依據。在我國七大流域中,選擇水土流失和治理措施均具有區域代表性、在區域經濟發展中具有戰略地位、面積大于1000 km2及對下游防洪安全、生態安全有重大影響的52條一級支流開展水土保持監測,監測內容主要是以支流為單元監測水土保持措施、水土流失狀況和河流水沙變化情況等,監測方法是以高分辨率遙感監測和水文泥沙觀測為主、調查統計為輔。

3.4 不同類型區水土保持定位觀測

開展不同土壤侵蝕類型區的水土流失監測,為深入分析、研究不同土壤侵蝕類型的水土流失規律、建立不同侵蝕類型區的水土流失及水土保持治理效益預測預報模型提供基礎信息。監測點主要監測小流域徑流泥沙、降雨情況、坡面侵蝕情況等;地面觀測是在小流域出口處布設控制站進行徑流泥沙觀測,并根據地形、土壤、植被、土地利用等影響因子,選擇有代表性的區域布設徑流小區進行坡面土壤侵蝕觀測,配套雨量站或氣象站。

3.5 水土保持重點工程項目監測

水土保持重點工程項目監測側重于水土流失防治效益的監測和評估,其內容主要包括項目區基本情況、水土流失狀況及水土保持措施類別、數量、質量、效益以及重點監測項目實施前后項目區的土地利用結構、水土流失狀況及防治效果、群眾生產生活條件、生物多樣性等。一般采用定位觀測、典型調查和遙感調查相結合的方法對水土保持重點工程進行監測,定位觀測主要是選擇典型小流域,布設監測點,開展水土流失治理效果監測;典型調查主要是選擇典型地塊和典型農戶,監測項目區的基本情況及水土保持措施數量、質量等;遙感調查主要是對項目區的土地利用、植被覆蓋度、水土流失面積及強度等進行監測,以對重點工程進行宏觀評價。

3.6 生產建設項目集中區水土保持監測

近年來國家經濟發展較快,能源開發和基礎設施建設的力度不斷加大,隨之出現了晉陜蒙接壤煤炭開發區、遼寧冶金煤礦開發區等生產建設項目集中連片的區域,這些區域具有擾動地表和破壞植被面積較大、挖填土石方量多、人為水土流失嚴重等特點。為了全面反映因大規模生產而引起的區域生態環境破壞程度及其危害,為制定和調整區域經濟社會發展戰略提供依據,非常有必要選取生產建設項目集中連片、面積不小于1萬km2、資源開發和基本建設活動較集中和頻繁、擾動地表和破壞植被面積較大的區域,開展區域性的生產建設項目水土保持監測,從而在全國生產建設項目水土保持監測中起到示范帶動作用。監測內容主要包括生產建設項目擾動土地情況、土地利用情況、水土流失狀況、水土保持措施及效果等,主要采用遙感監測與野外調查相結合的方法,利用遙感監測區域不同時段擾動土地狀況、土地利用情況和植被狀況;利用統計分析和野外調查監測區域水土保持治理措施數量、質量及分布狀況;利用生產建設項目集中區主要河流上的水文站,監測生產建設活動引起的河流流量、含沙量、輸沙量等變化情況;通過統計分析,綜合評價生產建設項目集中區的水土流失狀況、生態環境狀況和水土保持效果。

3.7 水土保持數據庫及信息系統建設

水土保持數據庫及信息系統建設是加強水土保持監測工作的重要手段,是各級水利水保部門的重要技術支撐。水土保持數據庫及信息系統建設主要是指利用現代信息技術,在計算機網絡的支持下,建成由水利部、流域機構、省級和地市組成的,以水利部、流域機構、省級為核心的數據庫及信息系統。在全國水土保持監測網絡和信息系統建設的基礎上,根據水土保持業務不斷發展的新需求,擴充、完善分析與服務功能,構建一個基于統一技術架構的國家水土保持基礎信息平臺,建成內網和外網兩大門戶,完善國家、流域、省三級數據庫,進一步完善基于水土流失監測預報、生態建設管理、預防監督、社會服務4項業務的應用系統,為水利部、流域機構、省、市、縣五級提供水土保持信息服務,實現信息資源共享和業務協同。

3.8 水土保持監測能力建設

水土保持監測能力建設就是要完善水土保持監測行業管理規章制度體系,建立良好的水土保持監測管理運行機制;建成完善的水土保持監測技術標準體系,為我國的水土保持生態建設工作提供有力的技術支撐;依托高等院校和科研院所,建立水土保持重點實驗室,加強水土保持監測科學技術研究和技術推廣,開展實用性、基礎性的水土保持監測科學研究,推廣成熟性與實用性強的水土保持技術,提高水土保持科學技術水平;加大對各級機構水土保持監測技術人員的培訓和水土保持監測專業人才的培養,滿足開展水土流失監測的人才需求;建立信息暢通、氣氛活躍的國內及國際水土保持技術交流與合作機制。

3.9 小流域基礎數據資源示范建設

開展以小流域為單元的水土流失綜合治理已經成為我國生態建設的一條重要經驗和有效途徑。為了進一步提高小流域水土保持管理水平,在國家級水土流失重點治理區選擇3~5個省(區、市),依托水土保持重點工程,開展以小流域為單元的水土保持基礎數據資源示范建設;主要是利用遙感、地理信息系統、全球定位系統和計算機網絡等信息技術,建設以小流域為單元、土地利用圖斑管理為基礎的,可以定位、定量地反映水土流失情況、防治措施面積等動態變化的小流域空間數據庫,探索實現“圖斑—小流域—縣—省—流域—國家”的水土保持工程建設及效益分析的精細化管理模式。

[1]郭索彥.深入貫徹新水土保持法扎實推進水土保持監測與信息化工作[J].中國水利,2011(12):77-79.

[2]姜德文.履行法定職責 全面推進水土保持監測[J].中國水土保持,2012(9):5-7.