山西黃土塬區靜校正方法的研究與應用

錢春華 ,江玉樂,馬曉彬

(1.成都理工大學 地球物理學院,四川 成都 610059;2.成都理工大學 管理科學學院,四川 成都 610059)

0 前言

作者在本文中處理的資料是山西某地的三維地震勘探數據,此勘探區地表條件復雜,高程變化在900m~1 500m 之間,變化劇烈。并且地表被黃土覆蓋,黃土厚度落差很大,最厚達100 m 左右。由于該地區的黃土較厚,干燥松散,對地震波的吸收衰減作用強烈,導致地震記錄信噪比低,靜校正問題突出,在野外低降速帶資料不足的情況下,解決好靜校正問題是一個難點。作者依據對原始地震資料的分析對比和方法試驗,得出層析靜校正和折射波剩余靜校正結合,很好地解決了山西黃土塬復雜地形的靜校正問題,在信噪比低的資料處理中,取得了很好的效果。

1 基本思路

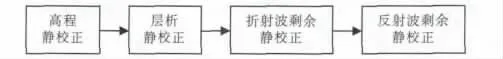

山西復雜的黃土塬區,地形起伏大,表層速度變化劇烈,不能保證某固定炮檢距范圍內的初至來自同一個折射層,所以基于折射波理論的靜校正算法就不能很好地解決靜校正問題。而層析反演技術無論是假設前提還是實際應用效果,都更適合復雜區的地質情況[1、12]。本文作者使用的層析靜校正軟件采用非線性反演算法,主要是快速步進波前追蹤技術,可以實現小網格建模,保證了高精度的反演結果,得到全局最優解,使得反演結果不依賴于初始速度模型,從而使反演真正適用復雜的近地表地區[10]。此軟件主要采用快速步進波前追蹤算法,這個算法是無條件穩定的,適用于復雜的地質模型,在模型速度有任意大的梯度跳躍的情況下,也會獲得較準確的解。其中復雜區靜校正處理思路如圖1所示[7]。

圖1 復雜區靜校正處理流程圖Fig.1 Flow chart of static correction processing in complex area

2 方法實現

2.1 層析靜校正方法[2~5]

層析靜校正方法是利用地震記錄中的初至旅行時反演介質的速度分布,進而求取靜校正量。假設地質模型由速度單元組成,每個單元是常速,單元之間的速度不同。計算公式為式(1)。

式中T為初至時間向量;S為模型的慢度(速度的倒數)向量;L為速度單元向量。

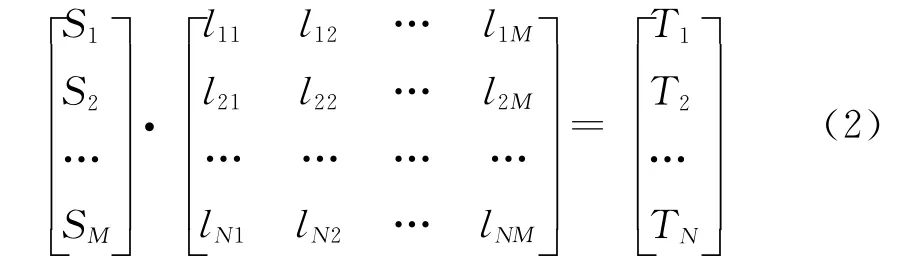

將式(1)離散化后得式(2)。

其中lij是第i條射線在第j個單元內的路徑長度;Si=1/Vj是第j個單元的平均慢度值(速度值的倒數);Ti是第i條射線的實測走時值。

具體步驟為:首先初至拾取,然后以炮檢距~時間顯示初至時間,刪除壞道。一般來說檢波點的分布范圍比炮點要寬,炮點范圍之外沒有小炮檢距的地震道,不利于確定淺層速度,只要初至數據能夠反映出高速頂的底界面就可以了,再大的炮檢距的初至時間往往沒有必要。用延遲時方法建立初始模型,并對該模型網格化,一般三維線網格的大小與道間距有很大的關系。網格大精度不夠;而網格小了則反演時間較長。該測線的道間距為10m,作者選用網格橫向、縱向分別為5m。在建立初始模型的基礎上,利用拾取的初至反演速度模型,反復迭代,走時殘差趨于一個平穩的較小的常數才能滿足要求。在層析反演的最終速度~深度模型上拾取一個低降速度帶底界面,通過速度~深度模型上各網格時間縱向求和,得到所要求取的靜校正量[8、9]。

2.2 折射波剩余靜校正方法

當層析靜校正完成后,據分析數據可知,還有高頻靜校正量存在,且反射波能量比折射波能量弱,需根據反射波剩余靜校正的原理進行折射波剩余靜校正。折射波剩余靜校正的基本思路是:因為折射波信噪比相對較高,將反射波剩余靜校正原理應用于折射波處理,通過交互手段,逐段估算折射波的速度。由于過近地表層的折射波和反射波的射線路徑不同,折射波旅行時與炮檢距的關系和反射波的不同,在數據處理中對反射波需要做正常時差校正,而對折射波則需要用合適的速度對地震記錄進行線性動校正,將折射波基本拉平,在共炮點或共中心點道集上,用相關的方法計算各道和模型道時差,再用統計的方法計算出各炮點及檢波點的剩余靜校正量[5、6]。

具體求取剩余靜校正量的過程是根據初至時間來估算的,折射波的旅行時間為:

式中Tij是炮點i到檢波點j的旅行時間;ti和tj分別是炮點i和檢波點j的延遲時間。

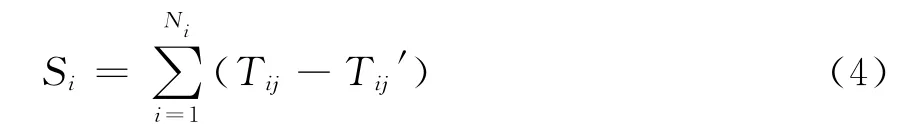

根據共炮檢距初至曲線擬合法,在一定空間范圍內,把相同炮檢距的初至時間曲線進行平滑,可求出每道平滑后的初至時間Tij′。假定剩余高頻靜校正量在共炮點道集內隨機分布,對于炮點i內所有接收道平滑后的初至時間與實際初至時間差的均值見(式(4)),即為炮點的剩余靜校正量。

同理,可以求得每個檢波點的剩余靜校正量。

3 實例應用

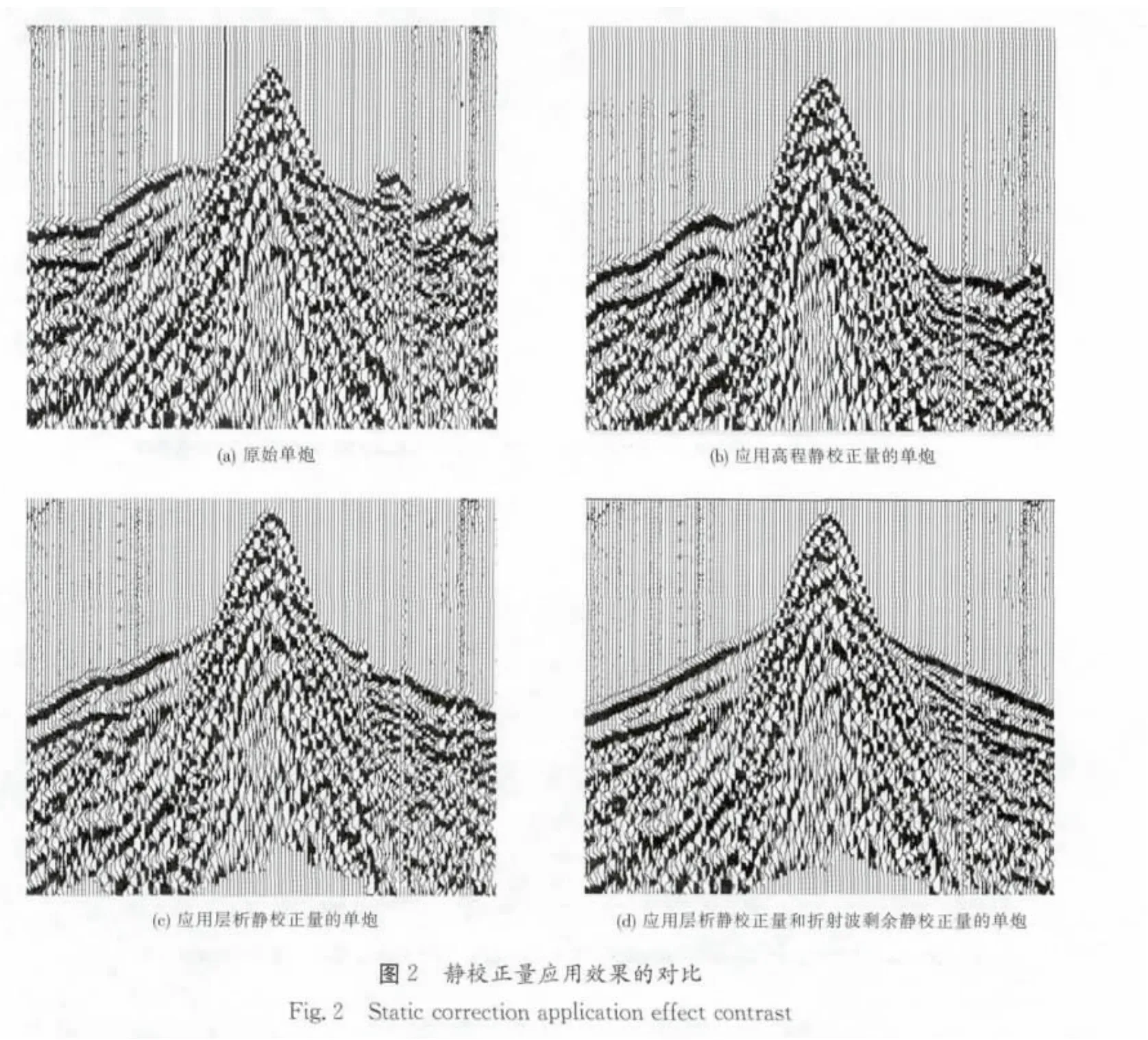

根據以上敘述的實現思路,作者對實際采集資料進行了處理,取得了較好的處理效果。見下頁,圖2 為不同靜校正方法處理后的單炮,其中,圖2(a)為原始單炮;圖2(b)為應用高程靜校正量的單炮,初至只是得到了初步的改善;圖2(c)為應用層析靜校正量的單炮,初至得到了很大的改善,基本消除了長波長和中長波長對疊加的影響;圖2(d)為應用層析靜校正量和折射波剩余靜校正量的單炮,初至有了進一步的改善,靜校正效果明顯。

圖3(見下頁)為層析反演的近地表速度模型。從圖3中能清楚地顯示出該工區近地表地質情況的速度分布,隨著深度的增加,速度逐漸增大,表層的黃土厚度變化很大,靜校正問題嚴重。

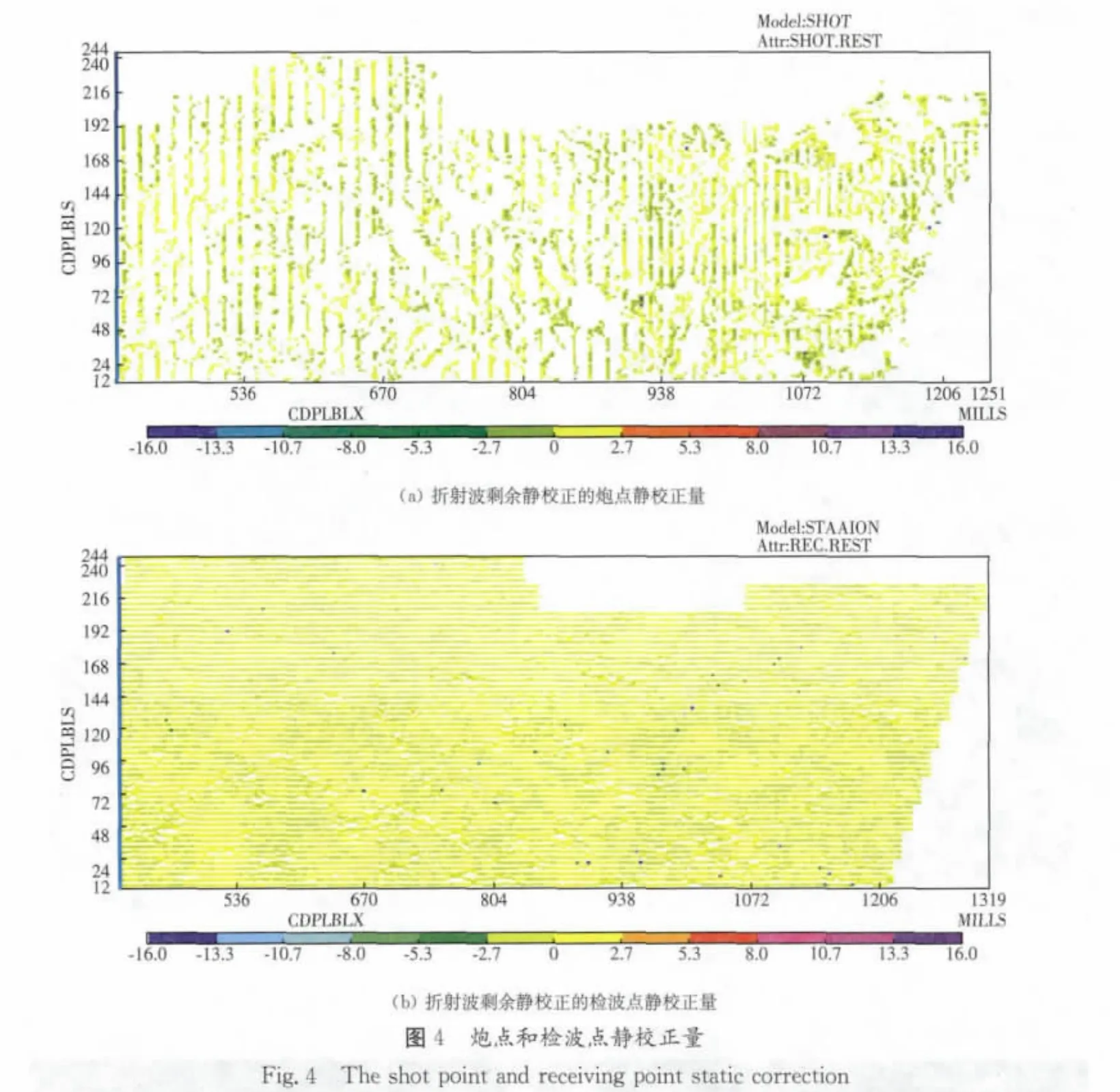

折射波剩余靜校正的炮點和檢波點靜校正量如后面圖4(a)和圖4(b)所示,折射波剩余靜校正求出的是高頻大校正量。由圖4可知,此炮點和檢波點靜校正量較小,但是還存在一定的剩余校正量,這些高頻小校正量可以由常規的反射波剩余靜校正求取。折射波剩余靜校正在層析靜校正的基礎上,基本解決了短波長靜校正的問題。

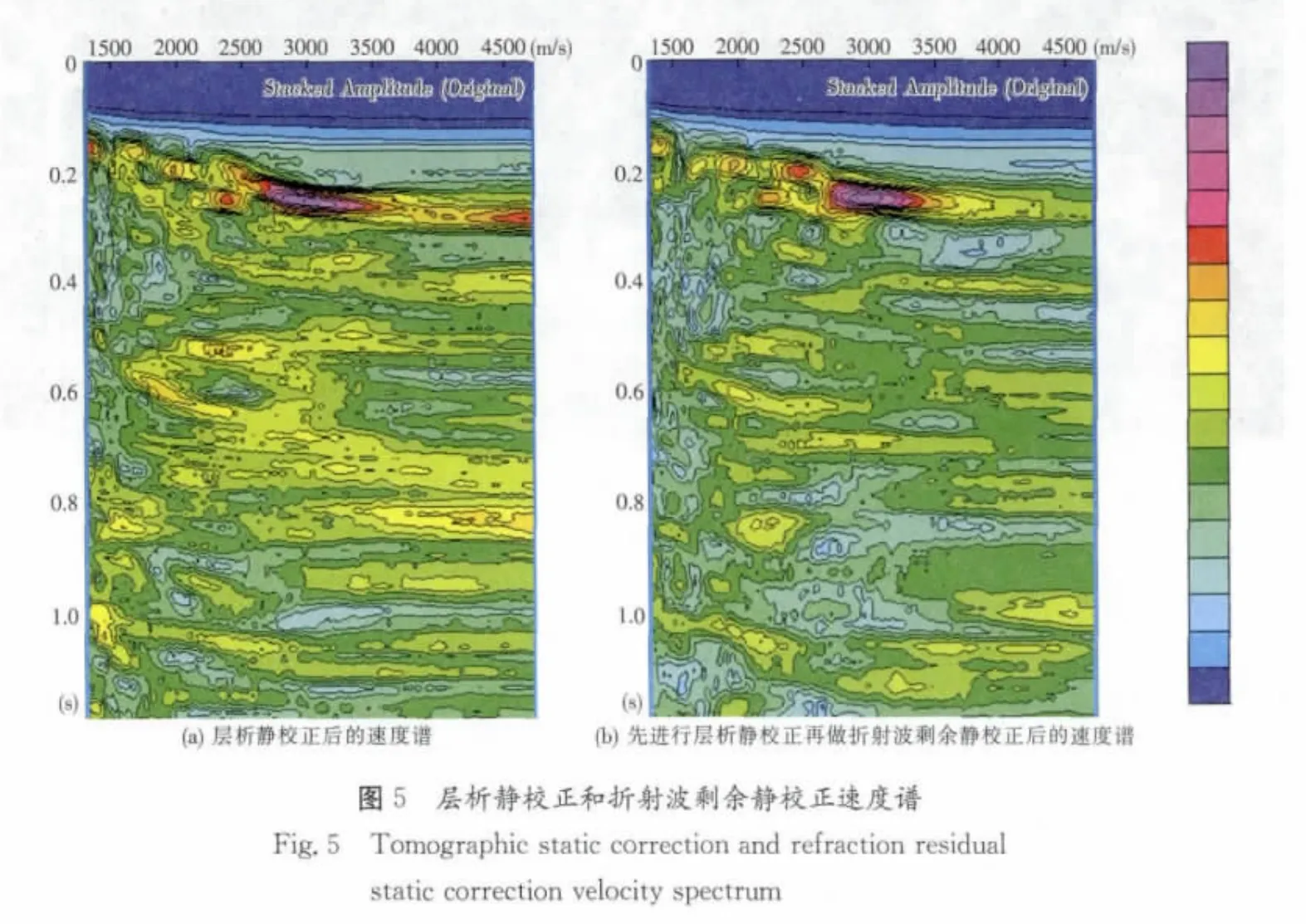

圖5(見后面)為某一速度點的層析靜校正和折射波剩余靜校正速度譜的對比。其中,圖5(a)為層析靜校正后的速度譜;圖5(b)為先進行層析靜校正,再做折射波剩余靜校正后的速度譜。由此可見,經過折射波剩余靜校正后的速度譜有明顯改善。

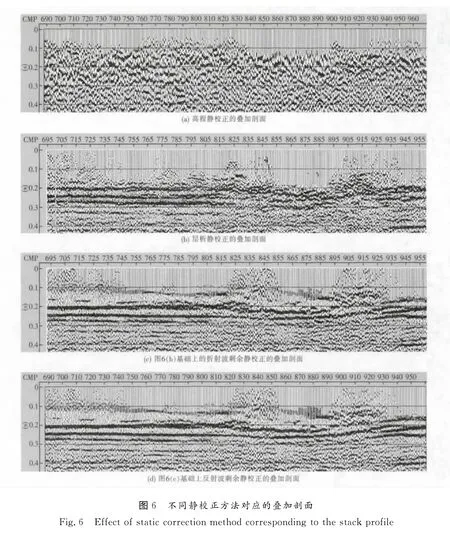

圖6(見后面)為高程靜校正、層析靜校正、折射波剩余靜校正和反射波剩余靜校正處理后的某一疊加段。其中,圖6(a)為高程靜校正的疊加剖面;圖6(b)為層析靜校正的疊加剖面;圖6(c)為圖6(b)基礎上的折射波剩余靜校正的疊加剖面。由此可見,層析靜校正和折射波剩余靜校正結合后的疊加剖面軸的連續性較好,反射波剩余靜校正是常規處理流程中都要做的;圖6(d)為圖6(c)基礎上反射波剩余靜校正的疊加剖面。可見經過反射波剩余靜校正后的疊加剖面又有了進一步的改善。

4 總結

作者在本文通過對實際資料的處理,很好地驗證了層析靜校正和折射波剩余靜校正兩種方法的結合,是解決山西黃土塬地區有效、可靠的靜校正方法。層析靜校正突破了常規折射波處理方法層狀介質假設的限制,對復雜近地表結構有更強的適應能力。對于線性散射噪音較強,反射信號比較弱,地震資料信噪比較低的地區,折射波剩余靜校正發揮了重要的作用,使疊加效果明顯的改善[11]。

[1]MIKE COX.反射地震勘探靜校正技術[M].李培明譯.北京:石油工業出版社,2004.

[2]和銳,楊建思,張翼.地震層析成像方法綜述[J].CT理論與應用研究,2007,16(1):35.

[3]張繼國,劉連生.復雜區初至層析反演靜校正[J].石油地球物理勘探,2006,41(4):383.

[4]毛偉偉,于素萍.走時層析成像正反演方法研究[J].西安郵電學院學報,2010,15(1):123.

[5]陸基孟,王永剛.地震勘探原理(第三版)[M].山東:中國石油大學出版社,2009.

[6]段云卿.折射波剩余靜校正方法[J].石油地球物理勘探,2006,41(1):32.

[7]熊翥.復雜地區地震數據處理思路[M].北京:石油工業出版社,2002.

[8]陳愛瓊,周霞,朱海東,等.地震走時層析成像反演在速度模型中的應用[J].長江大學學報:自然科學版,2011,8(6):41.

[9]ROTHMAN D H.Automatics estimation of large residual statics corrections[J].Geophysics,1996(51):332.

[10]柴銘濤.黃土塬地震勘探資料處理技術[J].物探化探計算技術,2007,29(增刊):129.

[11]林伯香,肖萬富,李博.層析靜校正在黃土塬彎寬線資料處理中的應用[J].石油物探,2007,46(4):417.

[12]解團結.山西黃土塬區三維地震勘探的實際應用[J].中國煤田地質,2006,18(1):57.