淺析超高清數字電視視頻壓縮編碼技術

王子微,楊盈昀

(中國傳媒大學通信與信息系統專業,北京 100024)

責任編輯:時 雯

從標清電視到高清電視再到超高清,愈加清晰的電視畫面不斷挑戰人類“臨場感與真實感”的極限。電影銀幕大小的顯示器加上22.2聲道的立體聲場給予觀眾的視聽感受將是不言而喻的。早在20世紀末,日本、美國和歐洲已經開始研究超高清數字電視(UHDTV)。目前,索尼、松下、夏普、三星、LG等公司都有超高清產品問世[1]。

眾所周知,1 920×1 080已成為高清通用圖像格式(HDCIF),而超高清的圖像格式分為3種:4K(3 840×2 160)、8K(7 680×4 320)和16K(15 360×8 640),分別是HDCIF的4倍、16倍和64倍,針對不同國家地區支持50 Hz、60 Hz及59.9 Hz等幀率,采用逐行掃描。超高清系統的基色坐標、標準白、光電轉換函數、亮度/色差分量方程等色度學指標都與現有的ITU-R BT.709和SMPTE RP177等標準兼容,加上延續16∶9顯示比例,在兼容性上做到了極致。此外,超高清系統的水平視角可達100°,比起高清電視30°的水平視角,可以讓觀眾獲得更佳的身臨其境的效果[2]。在常規尺寸的電視上,超高清電視技術帶來的畫面質量的改善不能體現出來,所以超高清電視主要還是為公共場所的大屏幕電視設計。

1 超高清數字電視壓縮編碼技術概述

以色度分辨率最低的4∶2∶0色度采樣為例,當超高清數字電視信號圖像為4K模式時,其原始數據率為(3 840×2 160 pixel/frame)×(12 bit/pixel)×(30 frame/s),即約為2.78 Gbit/s(30 frame/s),8K模式的原始數據率約為11 Gbit/s,如此龐大的數據量,如采用H.264視頻壓縮方法可將4K模式原始數據率壓縮至20 Mbit/s以內,但這對目前的帶寬要求仍然很高。因此必須研究新的視頻壓縮標準對原始數據進行高效的壓縮,以完成帶寬傳輸要求。為此,ITU-T視頻編碼專家組(Video Coding Experts Group,VCEG)和ISO/IEC移動視頻專家組(Moving Picture Experts Group,MPEG)聯合成立了視頻編碼聯合小組(Joint Collaborative Team on Video Coding,JCT - VC),致力于研制下一代視頻編碼標準HEVC(High Efficiency Video Coding)[3]。

HEVC的目標是在H.264/AVC high profile的基礎上,使高分辨力/高保真的視頻圖像壓縮效率提高一倍。HEVC仍然采用類似于H.264的預測加變換的混合編碼框架,但其編碼結構更加靈活,包括編碼單元(Coding Unit,CU)、預測單元(Predict Unit,PU)以及變換單元(Transform Unit,TU),這3個單元彼此分離,能夠有效完成各自的功能。此外,HEVC擁有多達35種幀內預測模式,包括33個方向性預測和2個非方向性預測模式。并增加了兩個高效的濾波器:樣本自適應偏移濾波器(SAO)和自適應環路濾波器(ALF)。下面將介紹HEVC編碼工具或技術的主要改進。

2 HEVC關鍵創新技術

2.1 編碼結構

HEVC提出了超大尺寸四叉樹編碼結構,利用CU、PU以及TU來完成視頻圖像的分割和預測編碼。且HEVC采用更大的塊結構,最大的編碼單元為64×64像素。

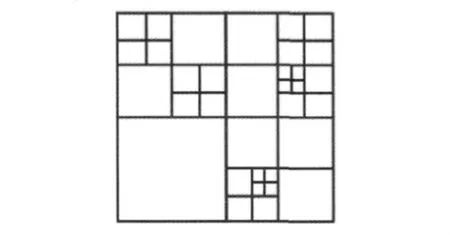

編碼單元CU采用四叉樹遞歸的方式進行CU的劃分,如圖1所示。CU最大塊(LCU)可達64×64,最小塊(SCU)為8×8,且其形狀必須為正方形。為了得到最優的CU,每個64×64的CU最多要進行85次的CU計算以得到最小率失真值。

圖1 LCU結構示意圖

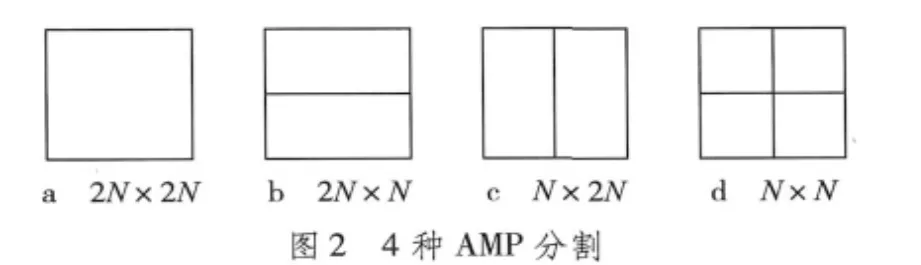

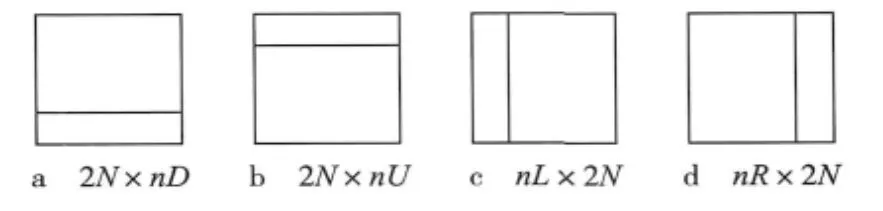

TU用來實現CU的預測過程,其大小不能大于其所屬的CU,形狀可以是正方形,也可以是矩形。目前存在著兩種分割類型:對稱分割[4]和不對稱分割(AMP)[5],分別如圖2和圖3所示。

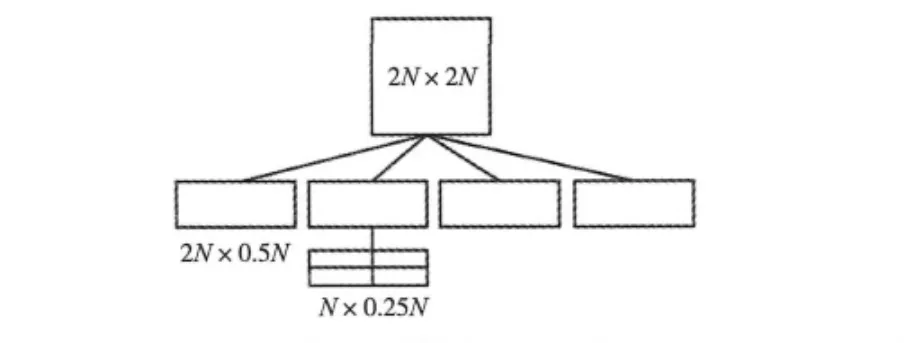

圖3 矩形變換交叉樹

采用以上分割方式可以提高大尺寸區域的預測效率。幀內預測采用2N×2N和N×N兩種PU分割方式,而對于幀間預測,所有分割方式都適用。

圖4顯示的是3級矩形四叉樹變換水平TU結構,同理可有垂直分割結構。TU是進行變換和量化的基本單元,且其大小可以從32×32到4×4。對幀間編碼,TU的大小可以大于PU的大小,但不能超過CU的大小;對幀內編碼,TU的大小不能超過PU的大小。在一個CU中可以有一個或者多個TU,為了提高CU的編碼效率,TU同樣采用類似于CU的四叉樹結構。此外,為了與PU對稱分割和不對稱分割模式相對應,矩形四叉樹TU結構的提案[6]也被聯合小組采納。

圖4 35種幀內預測方式

2.2 HEVC幀內預測編碼技術

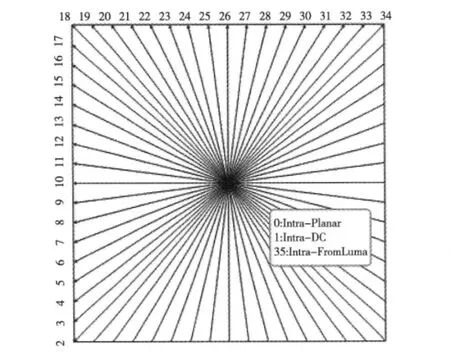

與H.264一樣,HEVC的幀內預測仍然是在空域中進行的。為了提高幀內壓縮效率,相對于H.264的8種方向性幀內預測模式,HEVC提供了高達35種預測模式,如圖5所示。其中的33個方向性預測,大大增加了幀內預測的精細程度。而Planar和DC這兩種非方向性預測模式都是為了能更好地預測紋理比較平滑的區域而提出的,其中Planar模式更側重于有一定漸變趨勢的區域。

圖5 35種幀內預測方式示意圖

在HEVC中,預測單元PU的大小從64×64到4×4。對于不同大小的PU,HEVC除了提供非方向性預測模式外,還提供不同個數的方向性幀內預測模式。當使用重構像素對當前塊進行預測時,HEVC對所有的PU都采用1/32的插值精度。

HEVC共有5種色度幀內預測模式,分別為垂直、水平、DC、DM以及基于亮度的色度幀內預測模式。其中DM指的是使用其對應亮度像素采用的預測模式。

雖然現有的35種幀內預測模式能在很大程度上提高幀內預測的精度,但其復雜度卻也相應地增加了很多。盡管現有的HEVC模型對不同大小的PU限制了一定個數的預測方向,但其復雜度仍然比較高,這也是目前很多快速幀內預測算法研究人員面臨的難題。

2.3 HEVC環路濾波技術

為了使濾波效果更佳,HEVC中會使用去塊效應濾波器、自適應樣點補償濾波器(Sample Adaptive Offset,SAO)和自適應環路濾波器(Adaptive Loop Filter,ALF)對反量化后的圖像進行處理。其中去塊效應濾波器與H.264中采用的技術類似,SAO和ALF都是HEVC新采用的關鍵技術,這兩者不同于去塊效應濾波器,它們除了對塊邊緣進行濾波外,還對塊中的任意像素進行過濾。

2.3.1 自適應樣點補償濾波器

在完成去塊效應濾波處理后,對每個像素應用SAO根據其特征進行分類,然后對不同類型的像素應用不同強度的補償。SAO包括兩種類型,即帶狀補償(Band Offset,BO)和邊緣補償(Edge Offset,EO)[7]。

帶狀補償將某個區域內的所有像素分為多個條帶,每個條帶含有相同強度間隔的像素。帶狀補償將從0到最大強度之間的強度范圍平分為32個強度間隔,每個間隔有一個補償值。且這32個強度間隔被分為了兩組,只有其中一組的補償值被用來編碼傳輸,這樣有利于節省比特數。

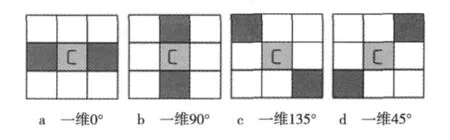

邊緣補償通過將當前像素與相鄰像素進行對比,比較模板如圖6所示,將當前區域內的像素進行分類標識,然后在解碼時根據相應的分類標識進行相應的補償。由于每個模板每次只對相鄰的兩個像素進行比較,所以操作并不復雜。為了使LCU能進行獨立的解碼,每個LCU的頂行和底行像素都不對模板b,c和d進行處理;同理每個LCU的最左列和最右列的像素不對模板a,c和d進行處理。

圖6 EO像素分類模板

2.3.2 自適應環路濾波器

為進一步降低重建圖像的失真,HEVC引入了一項新技術——自適應環路濾波器(ALF)。提案[8]采用了一種基于四叉樹的自適應環路濾波器QALF(Quadtree-based A-daptive Loop Filter),這種濾波器是為了減少編碼圖像的解碼噪聲,它決定是否逐片地將(slice by slice)環路濾波器應用到一個塊的亮度和色度分量上。對于亮度分量來說,濾波器是一個點對稱的二維FIR濾波器;而對于色度分量來說,濾波器是一個5×5抽頭點對稱矩形二維FIR濾波器。

目前,HEVC有兩種ALF分類方法,即基于像素的ALF 分類方法[9]和基于區域的 ALF 分類方法[10]。對于基于像素的ALF分類方法,一幅圖像的所有像素被分為16組,之后每個組會使用一種濾波器來進行處理,濾波系數通過自適應維納濾波器進行計算;而基于區域的ALF分類方法,會將一幅圖像分為大致相等的16個區域,且每個區域都與LCU(64×64)編碼單元邊界對齊,與基于像素的分類方法類似,每個區域在整合后都會使用一種濾波器來進行濾波處理。

3 結論

本文論述了超高清晰度電視技術的發展,重點對新一代視頻編碼標準HEVC的主要技術進行了簡要說明。雖然HEVC標準正在制定中,但主要框架已基本確定,預計在2013年1月份完成國際標準最終版本。

[1]孫樂民,薛永林.超高清數字電視關鍵技術研究[J].電視技術,2012,36(6):17-20.

[2]楊壽堂,汪蘭.超高清電視的價值取向[J].新聞界,2008(5):127-128.

[3]ITU-T SG16.Joint collaborative team on video coding[EB/OL].[2012-08-25].http://www.docin.com/p-404517907.html.

[4]SUZUKI Y,TAN T,CHIEN W,et al.JCTVC-D421,Extension of uniprediction sim-plification in B slice[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.

[5]BOSSEN F.JCTVC-E700,Common test conditions and software reference configura tions[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.

[6]YUAN Y,ZHENG X,PENG X,et al.JCTVC-F412,CE2:Non-square quadtree transform for symmetric and asymmetric motion partition[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.

[7]CHEN C Y,FU C M,TSAI C Y,et al.JCTVC-E049,Sample adaptive offset with LCU-independent decoding[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.

[8]TAKESHI C.JCTVC-A119,Description of video coding technology proposal by TOSHIBA[R].[S.l.]:JCT-VC,2010.

[9]CHEN C Y,FU C M,TSAI C Y,et al.JCTVC-D119,CE8 Subtest2:A joint proposal on improving the adaptive loop filter in TMuC0.9 by mediatek,qualcomm and toshiba[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.

[10]CHEN C Y,FU C M,TSAI C Y,et al.JCTVC-E046,CE8 Subtest 2:Adaptation between pixel-based and region-based filter selection[R].[S.l.]:JCT-VC,2011.