太空在軌服務 與 拆解再構建技術發展的新前景

王景泉 (北京空間科技信息研究所)

多年來,航天技術發展國家對軌道服務進行著不懈的努力。近年該技術領域進入了發展的快車道,機器人軌道服務逐漸從驗證階段進入應用階段。美國航空航天局(NASA)和國防部提出了各自的機器人軌道服務發展計劃。2012年5月30-31日,240名代表在NASA戈達德航天飛行中心召開軌道服務大會,提出了遙測、再定位、燃料加注、維修、更換零部件及風險這六個方面全面研究的發展思路。2012年6月26日,美國國防高級研究計劃局(DARPA)在華盛頓召開“培育可持續的衛星軌道服務大會”,深入探討在軌拆解退役衛星有用部件,以及在軌重構功能系統的諸多技術。世界安全基金會(SWF)與法國國際問題研究所(IFRI)于2012年10月30在布魯塞爾、世界安全基金會與新加坡航天技術協會(SSTA)于2013年2月20在新加坡均召開了此類國際會議,研討包括在軌燃料加注、在軌維修、在軌拆解并構建新衛星、主動清除軌道碎片(ADR)等軌道服務問題,加快有效利用地球軌道在軌服務(OOS)技術的發展。

1 利用載人航天系統對軌道服務技術進行飛行

早在20多年前,美國航空航天局就開始進行衛星軌道服務技術的開發,首先在“國際空間站”(ISS)等低地球軌道(LEO)飛行器上進行驗證,然后再轉移到靜止軌道(GEO)和其他軌道。其戰略規劃是在政府技術投資的支持下,從載人軌道服務起步,逐步發展高技術水平的機器人軌道服務系統,不斷增強軌道服務能力。同時,美國航空航天局十分重視發展商業模式,為以后更廣泛的軌道服務打基礎。另外,該局還解決了在衛星設計中建立通用標準這一關鍵問題,建立包括模塊化系統、連接器、端口和抓捕固定器等部件的通用標準,以推動軌道服務技術的快速發展。

利用航天飛機驗證有人軌道服務技術

航天飛機任務曾利用艙外行走(EVA)和機器人技術驗證提供有人軌道服務能力,最著名的是機器人遙操縱系統(RMS),于1981年利用哥倫比亞號航天飛機(STS-2)進行首飛。

艙外行走和機器人第一次軌道服務是對“太陽峰年”(SMM)衛星的維修。1984年4月,挑戰者號航天飛機利用交會接近技術,輔以遙控機械臂和航天員的艙外作業,在地球軌道上成功地追蹤、捕獲并修復了已失靈的“太陽峰年”衛星。

后來,又實施了持續多年的“哈勃空間望遠鏡”(HST)軌道服務和維修活動,利用RMS抓獲用戶衛星,重點集中于更換軌道置換儀器(ORI)和軌道置換單元(ORU)。第一次服務除了安裝望遠鏡光軸校正置換裝置(COSTAR)和維修光學系統外,還更換了舊的太陽電池翼和一套電子驅動系統,為飛行計算機安裝了協處理器,恢復了磁力計功能,置換了速率敏感器單元(陀螺儀組件)和陀螺儀電子控制單元,安裝了戈達德高分辨率光譜儀新型工具包。

在以后的16年里,至少對“哈勃空間望遠鏡”進行了4次軌道服務。第2次服務任務更換了空間望遠鏡成像光譜儀(STIS),提高了光譜觀測能力,使之能夠研究星系中心超大質量黑洞;更換的近紅外攝像機和多目標光譜儀(NICMOS)打開了“哈勃空間望遠鏡”的近紅外波長區,能研究遙遠新星,這是未來解決暗能量問題的關鍵。第3次服務除更換了新的先進計算機、精密制導敏感器(FGS)、扶手防護部分、新的發射機和固態記錄器外,特別還提供了新研制的陀螺儀。更換了新型攝像機和用于測量的先進相機(ACS)。第4次服務任務中更換了宇宙起源光譜儀和寬視場攝像機、新的陀螺儀、新的精密制導敏感器、新型電池和一套新的外部覆蓋層(NOBLs)等。

“哈勃空間望遠鏡”軌道服務任務的每一次都有巨大的挑戰,解決了諸多問題,在長達20年里實現了100%的任務成功,衛星軌道服務的效益和多功能性得到極好的驗證。

“國際空間站”軌道組裝開創了最大規模的有人軌道服務

“國際空間站”軌道組裝本身就是最大規模的有人軌道服務的典型例證,驗證了軌道構建飛行器的價值和效果。全尺寸的空間站再不必作為整體單元全部在地面組裝、試驗和發射,超大規模航天器研制模式發生了根本性改變。首先要嚴格確定部件之間的標準接口,以便進行軌道連接。較多的試驗分塊進行,包括在熱真空罐中的空間鑒定試驗在內的地面試驗,均改為在模塊級和分系統級進行。被送入軌道的每一個新的部件,在他們進入軌道后再作最后的集成和檢查。

“國際空間站”航天員完成了各種軌道維護和服務任務,包括太陽電池翼在展開期間發生故障的修理,裂開的太陽電池翼維修、太陽電池翼“阿爾發”旋轉關節的潤滑、拆除,更換諸如控制力矩陀螺等故障部件,安裝和取回外部研究有效載荷等,維修了在軌道服務應用中急需的有故障的制冷系統。軌道服務能夠支持ISS內部和外部研究各種設施的安裝與操作,包括所有生物學實驗設施、物理科學和材料、燃燒和流體科學研究設施架等。還有,在天底面安裝高光學質量的窗口,用于地球科學觀測。

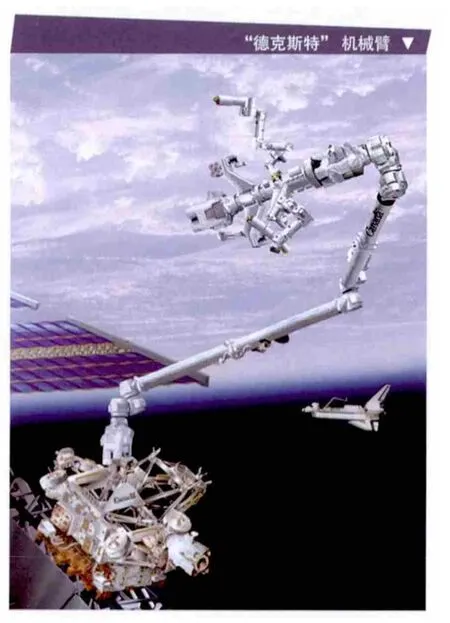

在“國際空間站”的構建和維護中,機器人成為軌道服務的重要手段。航天飛機的機器臂從航天飛機有效載荷艙體中搬運大量新的空間站部件,并將它們運送到大型的空間站遙操作系統(SSRMS),準備下一次停靠時進行安裝。加拿大的專用靈巧機械臂“德克斯特”(Dex tre)能提供以前要求航天員太空行走操作才能完成的能力。“德克斯特”有兩個相互獨立的機器臂,實現比航天飛機和SSRMS更精準的操作。機器人再加注任務(RRM)包括大量的置換功能和再加注燃料的配置,是被服務飛行器保持正常應用甚至增強功能的有效途徑。“德克斯特”使用專門工具拆除隔熱層、轉換試驗端口、切割安全線、拆卸安全帽、傳輸與肼類似性質的流體(典型的衛星燃料)進入可以接收的儲箱。靈巧機器人指向包(DPP)將利用“德克斯特”驗證精確指向能力,完善抓獲過程。為“國際空間站”改進的機器人航天員-2(R-2),是“酷似人類”的機器人,具有靈巧的手和關節控制,它最初在“國際空間站”內部加壓環境下運行,后來作為航天員太空行走的助手。縱觀到目前為止的空間站軌道組裝和利用過程,已經為衛星軌道服務打下堅實的基礎。

2 無人飛行器的機器人軌道服務驗證

無人飛行器的軌道服務也進行了多次試驗,使得關鍵的服務技術日臻成熟。

世界上第一個采用機器臂的無人衛星

日本于1997年研制的技術試驗衛星-7(ETS-7),是世界上第一個采用機器臂的無人衛星,目的是開發自主交會對接所需要的遙控交會對接與空間機器臂技術。任務期間,追逐星和目標星發射后分離,再接近,交會并對接,成功驗證了機器人交會對接的基本技術,支持了與遙操作有關的試驗,包括軌道置換單元的部件更換和空間結構的組裝,機器臂和衛星之間的動力學調整等。這次試驗的成功為日本衛星軌道服務開辟了道路。

美國航空航天局驗證衛星機器人在軌服務技術

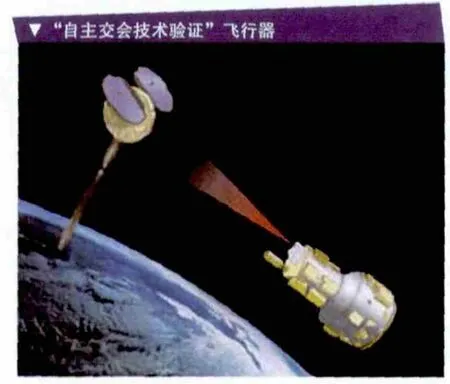

美國航空航天局實施“自主交會技術驗證”(DART)計劃的目的,是試驗無人情況下與其他衛星在軌自主交會的技術。此前,美國航天器之間的交會對接大都有航天員操控;而“自主交會技術驗證”飛行器是利用它攜帶的計算機和敏感器,在無人操作的情況下自主執行全部交會對接任務,包括機動飛行、改變軌道和速度,緩慢準確地對準對接口,實現交會接近。“自主交會技術驗證”飛行器裝有先進視頻引導敏感器、視頻成像儀、肼燃料推進系統、GPS接收機和計算機等。在交會操作過程中,先進視頻引導敏感器接收目標衛星激光測距系統的激光信號,測量出2個航天器之間相對的距離、方位和姿態,在距目標衛星5m左右進行一系列復雜的操縱調整。由于目標衛星沒有對接裝置,所以“自主交會技術驗證”飛行器不與目標進行對接,而是以毫米級的精度接近它。

2005年4月16日,“自主交會技術驗證”飛行器與美軍退役的“多路徑超視距通信”(MUBLCOM)衛星自主交會。但是當前者進入距“多路徑超視距通信”衛星91.44m的范圍內時,由于推進燃料消耗過多,任務被迫提前結束。

美國國防部機器人軌道服務技術驗證

美國國防高級研究計劃局的“軌道快車”(Orbital Ex press)計劃成功驗證了自主飛行器為在軌衛星加注燃料、更換部件、升級功能、延長壽命等軌道服務技術,其技術進步可能引發軍事航天技術應用的新一輪變革。“軌道快車”系統包括3種衛星,即服務衛星“自主空間運輸器和機器人軌道器”(ASTRO)、被服務衛星“下一代衛星/補給航天器”(NextSat/CSC)以及能對美國靜止軌道衛星進行空間監視的微衛星。“自主空間運輸器和機器人軌道器”載有136k g推進燃料、1個小型機械臂、2套可對目標星進行跟蹤觀測的光學成像裝置,能對目標星進行部件更換、燃料輸送,用以驗證自主交會、接近操作、標準接口、軟捕獲、推進劑供應和部件置換等20項技術。

2007年3-5月,“自主空間運輸器和機器人軌道器”和“下一代衛星”兩種衛星完成自由飛行分離與交會對接驗證。“自主空間運輸器和機器人軌道器”用光學成像裝置跟蹤并“鎖定”后者后,自主交會并接近,然后用抓鉤臂和三叉形對接裝置將它拉近停靠、完成對接,并為其更換太陽電池翼和其他零部件。整個交會對接和更換過程都由衛星自主完成,地面控制人員沒有介入。后來“自主空間運輸器和機器人軌道器”又試驗了視頻傳感器遠距離敏感度,卸空推進劑,關閉電源系統,完成了和“下一代衛星”的自主對接和驗證燃料傳輸以及諸如將電池插入到“下一代衛星”等軌道置換單元的更換活動,確認了衛星服務所需的關鍵技術。

美國空軍微衛星機器人軌道服務驗證

“試驗衛星系統”(XSS)是美國空軍研究實驗室、空軍航天與導彈系統中心、海軍研究實驗室等機構聯合開展的項目,目的是研制一種全自主控制的具有在軌檢查、交會對接、在軌道圍繞目標近距離機動等能力的微小衛星,最終增強美國軍事航天執行空間維修、升級及其他特殊任務的能力。

其中試驗衛星系統-10衛星是微衛星有效載荷對軌道目標成像的概念性探路者,裝備用于交會對接的電子部件、輕量級推進系統、輕型捷聯式慣性測量裝置、小型姿態控制系統、天地鏈接系統、CCD成像器及鋰離子電池等。在交會對接試驗中,試驗衛星系統-10首先機動到距目標飛行器100m以內,對目標飛行器進行拍照,然后繼續機動到距目標飛行器35m范圍內,拍照并傳輸數字圖像。該衛星在24h內完成了多次在軌機動試驗。

試驗衛星系統-11計劃的主要任務是驗證星載監視設備對目標飛行器的監視能力,驗證先進的軌道機動和位置保持能力、自身對空間威脅的感知能力(感知自身是否受到干擾或激光武器的攻擊)等,還驗證多種以空間作戰為背景的自主交會控制與接近技術(特別是與非合作目標的自主空間交會),長時間靈活接近,對多個目標的接近以及接近控制與管理模式,低成本空間集成與制造衛星技術的可行性,對飛行狀態與試驗結果的分析等。

衛星進行了最少1年的復雜接近操作,包括靠近和圍繞目標實施檢查和機動,如檢查目標飛行器的狀態,靠近飛行器拍攝照片;配合地面操作人員對在軌衛星進行綜合診斷,確定其性質;驗證與非合作目標飛行器自主共軌式飛行的能力;實施空間飛行器燃料補給操作等軌道服務。其關鍵技術包括接近操作的軟件和算法、小型化接近敏感器(含激光測距儀)、公用艙和模塊化有效載荷艙接口,以及用于接近操作的指揮控制技術等。關鍵分系統是星上計算機、電源和推進分系統,包括每秒處理2.4億條指令的防輻射PC750處理器、太陽電池和高能鋰離子電池、熱氣態肼推進系統;低功率收發信機;能夠在軌重新編程、可承受空間輻射環境,集成后可在軌自主升級的GPS接收器;低功率快速掃描激光雷達和集成化遙感相機,分別用于主動和被動兩種方法確定飛行器的相對位置等。

試驗衛星系統-11可在遠離目標的前、后方飛行,交會后靠近飛行,有安全交會和可控制地精確接近目標能力。在任務期間,衛星與位于同一軌道面的6~7個飛行器(包括失效的火箭上面級與廢棄的衛星)進行了自主交會,每次交會試驗都有幾個確定的技術驗證科目,如使用不同的傳感器、不同的制導算法等。衛星還與數個臨近其軌道平面的美國空間飛行器進行交會和接近,以驗證更高程度的自主性。試驗衛星系統-11衛星由地面控制飛行,地面控制中心也參與交會、航向修正等過程。星載自主能力較強,技術人員在地面輸入自主任務規劃軟件、衛星在全自動模式下飛行。

其他的機器人軌道服務技術開發計劃

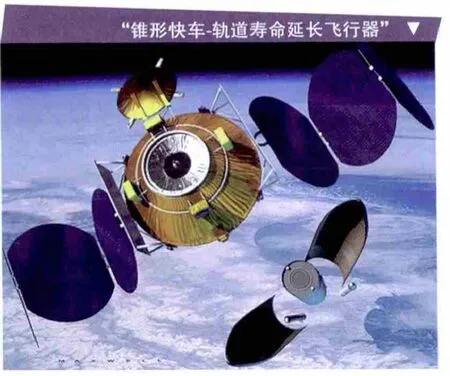

歐洲航天局提出的“錐形快車-軌道壽命延長飛行器”(CX-OLEV)由軌道復活公司研制,主要服務于靜止軌道通信衛星。“錐形快車-軌道壽命延長飛行器”可以發現、跟蹤、抓獲靜止軌道上的用戶衛星,并可在交會對接后附著在用戶衛星上長達10年,利用自身的推進和引導系統使其恢復姿態和軌道控制功能。“錐形快車-軌道壽命延長飛行器”配置“萬能”錐型接口裝置,可與燃料耗盡的大多數衛星的遠地點發動機噴嘴對接成1個組合體,然后取代原衛星的姿態和軌道控制系統,為這一組合體提供導航、制導和動力。因此,“錐形快車-軌道壽命延長飛行器”可以延長衛星的工作壽命(使質量3t的衛星延壽10年),還能對被發射到錯誤軌道上或者在機動期間發生問題的衛星實施救援和重新定位,像“拖船”那樣把它們送到正確軌道上。

德國航天局(DLR)于2010年開始分5個部分進行軌道服務驗證,即全面系統地管理對用戶衛星的跟蹤、交會,處置用戶衛星,用戶衛星的設計,包括機械臂和對接機構的服務有效載荷的設計。軌道驗證期間,服務飛行器和用戶衛星一起發射,入軌后分離。服務飛行器和用戶衛星交會并捕獲,然后引導系統再入地球。

加拿大麥德聯合有限公司(MDA)也從2010年開始設計衛星服務系統,驗證衛星再加注燃料,并將不工作衛星推進墓地軌道。服務飛行器和用戶衛星的遠地點爬升發動機對接,剝去隔離層,連接到燃料管道,灌進推進劑。雖然實現目標的技術障礙基本解決,但由于資金和責任等諸多問題,該計劃中途停止。

3 機器人衛星軌道服務將開辟衛星技術發展的新時代

美國航空航天局將機器人衛星軌道服務作為技術發展的重點。2011年4月美國航空航天局以廣泛機構公告(BA A)的形式提出了衛星再加注的技術驗證計劃,主要發展的技術包括高帶寬深空通信、軌道碎片減緩、深空推進系統、自主交會對接和服務操作4個領域。

美國航空航天局制定發展衛星服務能力計劃推動私營衛星服務工業

受美國國會的委托,在美國航空航天局咨詢委員會(NAC)的支持下,開展了未來可能的衛星軌道服務研究。為了獲得在太空進行衛星補給燃料的技術和方法,美國航空航天局決定制定衛星服務能力計劃(SSCP)。設在哥達德空間飛行中心的衛星服務能力辦公室(SSCO),具有空間服務專門技術的優勢,曾經研制維修“哈勃空間望遠鏡”的軌道服務系統,也負責后來提出的機器人軌道服務任務。目前,衛星服務能力辦公室集中于“機器人燃料補給任務”(RRM)的試驗計劃。作為美國航空航天局和加拿大航天局(CSA)聯合計劃的一部分,機器人補給燃料任務計劃安排在“國際空間站”上進行試驗,驗證在軌衛星再加注燃料和維修的能力。

機器人衛星軌道服務的主要形式

未來的機器人衛星服務可能主要有6種不同的形式:①遙遠軌道位置的目標觀測,提供圍繞衛星飛行的能力,以便調查、視頻檢查和評估被損壞的衛星;②再加注燃料,提供延長空間設施壽命的能力;③重新定位,提供將空間設施移動到新位置的能力,包括初次入軌失敗以后,將衛星推進到正確軌道,或作為空間拖船,將衛星拖動到另外的位置;④維修,包括固定或修復故障的衛星部件,配置附屬部件等;⑤替換或拆卸,包括模塊式更換故障的衛星部件,拆下廢棄衛星有價值的衛星部件等;⑥從失去功能衛星獲取有用部件,在軌道構建成具有功能的新衛星。

機器人補給燃料的任務主要目標是推進機器人服務技術的發展,利用創新的機器人工具和技術的驗證,對沒有設計機器人操作標準衛星接口的對象實現遙操作。

以機器人為主,地面遙控和航天員輔助的軌道服務能力驗證

加拿大研制的“德克斯特”機械臂已于2008年運到“國際空間站”,該機械臂將利用美國航空航天局戈達德空間飛行中心為這項任務定制的“機器人燃料補給任務”衛星服務系統,即模裝衛星進行軌道再加注燃料任務的模擬。由于使用的“機器人燃料補給任務”是新裝備,因此需要加拿大空間機構進行“德克斯特”操作的軟件修改,并通過上行鏈路注入到“國際空間站”。所設計的“機器人補給燃料任務”是為了完成飛行器的機器人服務進行的必要驗證,以推動相關技術發展,但并不是設計為真正的軌道燃料補給和維修。

“機器人燃料補給任務”艙如同洗衣機大小,質量約247.5k g,尺寸為83.8cm×109.2cm×114.3cm,該艙攜帶約1.34kg乙醇,用于驗證軌道的流體輸送。該艙采用許多商業和政府衛星都使用的保護性熱毯、螺帽、閥門和連接器,還有模擬燃料和其他與服務試驗有關的飛行器部件進行試驗,其研制經費為2260萬美元。

2011年7月,“機器人燃料補給任務”艙裝載在阿特蘭蒂斯號航天飛機運到空間站,它被掛在空間站外面,然后在航天員的附助下,機器人將其安全地固定在空間站上;不久,又將“機器人燃料補給任務”艙轉移,并固定在“德克斯特”的增強軌道置換單元臨時平臺(EOTP)上,接著航天飛機脫離對接,再利用加拿大機器臂-2(Canadarm-2)和“德克斯特”的協同動作,又將“機器人燃料補給任務”艙轉移到為其安排的最后位置,即空間站桁架上的快速處理試驗后勤搬運器-4(ELC-4)。等到修改的“德克斯特”軟件注入后,在休斯敦約翰遜空間中心的操作人員,開始利用機器臂和工具,進行“機器人燃料補給任務”艙的再加注燃料和維修遙控操作。操作者控制機械臂割開“機器人燃料補給任務”的保護性熱毯,擰開燃料帽,然后將模擬燃料乙醇從模裝星的一個容器傳輸到另一個容器里,驗證利用現有技術進行燃料再加注。研究人員利用“機器人燃料補給任務”艙和“德克斯特”機器人,專門進行了2年的機器人服務和再加注燃料的驗證試驗。

美國航空航天局希望“機器人燃料補給任務”的研制活動能推動私營衛星軌道服務工業,并進一步鼓勵衛星經營者在未來的衛星上增加敏感器、電子系統和燃料傳輸能力,為未來的衛星軌道服務打基礎。衛星服務能力辦公室負責人表示,軌道服務將使衛星壽命延長到足以使衛星經營者獲得超過投資的高價值回報。如果衛星投資是5億~10億美元,經營者的某種業務使用3~4顆衛星,那么衛星服務大概在經濟上是可行的。據估計,每10年大約有88顆衛星在軌道失效,因此,美國航空航天局的驗證軌道衛星再加注技術必將推動衛星軌道服務工業的發展。其合作者加拿大麥德聯合有限公司衛星服務負責人表示,如果美國航空航天局選擇進入在軌衛星服務領域,將具有幾近不可超越的競爭優勢。該公司“德克斯特”機器人的研制者也正在組建專營公司,決心進入在軌衛星服務領域。

4 軍事上在軌拆解與再構建技術

美國國防高級研究計劃局提出了“鳳凰”(Phoenix)計劃,即在軌道上從失去功能的衛星上拆解有用部件,構建新的太空系統。這是涉及已經退役、非專門設計的可控制衛星,即關于留在墓地軌道死亡衛星如何拆解和再利用的問題。

從太空垃圾中挑選諸如衛星天線等有價值的部件進行再利用,可大大降低成本,似乎能應對美國國防部面臨的嚴重預算消減的困境。但更重大、更長遠的意義不僅于此,如果這一計劃驗證成功,空間碎片就能變成空間資源。因此,進行軌道拆解部件和重復再用技術的驗證,不但滿足國防部未來的需求,也能開拓航天發展的新途徑。

發展在軌拆解與再構建技術的動因

拆解衛星部件,特別是拆解靜止軌道以上的高軌道衛星難度很大,不但退役衛星本身沒有按交會對接要求進行設計,衛星的制造工藝也決定了其拆解難度。為此,美國國防高級研究計劃局將研制專門的工具、設備和技術,初期目標是拆解退役衛星天線,最終目的是發展并驗證從退役的和不能工作的衛星上獲取可重復使用的有價值部件,并以大大降低的成本構建新的空間系統。當靜止軌道通信衛星失去工作能力后,移到墓地軌道實際上是一種不確定性保存。衛星雖然廢棄了,但衛星上仍有天線、太陽電池翼和其他高價值部件,這些部件比衛星有更長的工作壽命,可以繼續使用,然而,目前還沒有辦法重復使用它們。

美國國防高級研究計劃局的“鳳凰”計劃就是將軌道再用技術變為現實的催化劑計劃,發展動力來自許多方面。首先是潛在的可大幅度節省成本,目前衛星的發射成本最少也在數百萬美元,而衛星天線和太陽電池翼等往往是構成發射成本的關鍵因素,省掉這些關鍵部分,也就省掉了絕大部分發射成本。當軌道上有現成的部件可用于構建新衛星時,可以省去向軌道發射重型部件耗費的成本。同時衛星大型部件研制復雜,軌道再利用方式可免去必要的制造過程,從而免去了研制成本很高和周期很長的部分。任何航天機構、運營公司都會面臨軌道上舊衛星衰退、墜落地球的問題,而美國國防高級研究計劃局“吃掉”舊衛星,“吐出”新衛星的“鳳凰”計劃途徑不失為創新思路。

“鳳凰”計劃在軌拆解衛星,主要是重復使用天線等衛星最大、最昂貴的部件。研究和驗證從退役和不工作的靜止軌道衛星中獲得和再用有價值部件的技術,不僅能大大降低衛星成本,更重要的是開拓未來軌道服務活動的新模式,不但可以驗證未來軌道服務的先進技術工藝,也可在軌道構建國防部需要的靜止軌道衛星系統。

2011年12月,美國國防高級研究計劃局發布了該計劃第一個大范圍公告(BAA),建議幫助有關機構解決大量技術挑戰,為在軌道上撈取衛星部件所需要的技術、工藝和操作盡早進行軌道驗證。“有效載荷軌道交付系統”(PODS)也在這個計劃中進行設計,以便使商業衛星發射飛行器運輸部分安全裝載“鳳凰”計劃的納衛星。在2015或2016年,美國國防高級研究計劃局計劃利用機器人至少進行一次靜止軌道衛星拆解和再用天線的軌道驗證。

“鳳凰”計劃系統總體技術構想

“鳳凰”的技術方案是首先研制一種獨立軌道守護器(Tender),或稱“柔體機器手”的無人服務飛行器,作為該計劃的核心部分。它將最先發射入軌,等待“微小衛星”(Satlets)發射。具有各種功能的“微小衛星”和有關工具裝載在“有效載荷軌道交付系統”中,搭載在商業衛星上入軌。

首先,在軌的“有效載荷軌道交付系統”和軌道守護器交會對接,構成飛行器組合,軌道守護器將該飛行器組合推向墓地軌道,那里堆積著不再有用的來自靜止軌道的衛星。“有效載荷軌道交付系統”和軌道守護器將變成衛星服務站工具帶的一部分,軌道守護器利用其抓取機械臂和專門研制的空間服務工具,從“有效載荷軌道交付系統”內拖拽出多個“微小衛星”。

在墓地軌道某顆衛星的業主允許進行軌道拆解的前提下,軌道守護器將對具體待拆解的衛星定位,由于待拆解的衛星不具備可控制性,因此需要將一種具有控制能力的“微小衛星”掛靠其上,以備施以控制。再通過地球上的技術人員遙控使用軌道守護器,去拆解退役衛星天線等有用部件。一旦天線從衛星上拆解下來,再將另一顆有基本通信功能的“微小衛星”掛靠已拆解下來的天線上,構成具有通信功能的新衛星。隨后軌道守護器將新衛星轉移到另一個位置,停泊待用,如此循環。

新衛星上的“微小衛星”裝有基于零推力機動的姿態控制軟件,該軟件已經在空間站和美國航空航天局的“示蹤”(TRACE)衛星上進行過驗證,可以在不使用推力器的情況下,保持衛星穩定的飛行方向。“微小衛星”與拆解的天線連接后,利用自身分布式控制系統和姿態控制能力,實現天線精確定位和精確指向,構成衛星通信功能。

最佳的地基遙操作技術將融進地面和天基的機器人系統,以實現遠在36000k m距離之外的通過無線鏈路控制軌道上的拆解和再組裝操作,開辟在軌機器人組裝衛星的新途徑。如果能證明“鳳凰”計劃的服務器和柔體部分組成的飛行器的軌道機器人能力是成功的,也能將在軌道上拆解的部件連接到新衛星上,從而支持電源、通信、姿態控制等需要的飛行器功能,那么在軌道上構造一顆衛星需要的時間和投資將是無可比擬的低。當然,這是一個很復雜的過程,操作程序和需要的技術尚待進一步完善。

據粗略估計,目前在靜止軌道上有數百顆退役的衛星,對這些廢棄衛星的分析得知,它們保有完好和有價值的部件,總價值甚至高達3000億美元。國防高級研究計劃局特別對拆解天線等昂貴部件感興趣,這些大型部件在太空大量存在,也可視為在很好條件下存放的昂貴部件。“鳳凰”計劃是在探索傳統軌道服務活動之外的途徑,特別是促進可為國防部帶來利益的后續潛在商業服務的發展。目前,需要制定國防部和工業部門在空間服務任務中都要使用的標準,提供某種獨特方法和可驗證的測量。

技術挑戰和需創新的關鍵技術

首先,如果沒有按可拆卸和維修設計,那么拆解結構和移走部件,并進行軌道組裝和測試是難以實現的。特別是由于現有衛星的連接通常采用鑄造或焊接方式,需要大功率的切割才能拆解,故抓獲、切割和修改復雜系統就要求完全新型的機器人技術和成像技術。另一個挑戰就是開發新型遙操作技術,要能夠將兩個部件靠在一起,使機器手能夠將停靠在一起的兩個部件進行諸如扣件連接等方式的連接。

在零重力下,所有軌道服務都需要這樣的操作過程,也存在著諸多技術障礙。要研制新型的機器人工具,具有靈巧和高效的能力,實現在不損傷部件的前提下拆解衛星部件;要在靜止軌道上完成上述功能,需要高度的自主性能力。使用“微小衛星”處理天線后,變成新的功能系統,也是水深莫測,從沒有涉獵過。待驗證的靈巧操縱機械臂功能,包括天線拆解、交會對接和再構建等,需要反復的工程實踐。機械臂和抓捕工具還需要從地面進行遙控。在該任務實施過程中,計劃的關鍵問題是以機器人技術為基礎的、由軌道服務器和柔體機器手組成的飛行器組合的研制和使用。

“鳳凰”計劃涉及到發展大范圍監視的技術,好比坐在數千里之外,要看到海底作業的鉆井操作。同樣,利用在太空可以機動的機器人,人坐在地球上的操作中心施以控制,存在諸多難度。國防高級研究計劃局還要求發展下一代地基望遠鏡網絡,從而更精確地觀測和跟蹤在地球同步軌道上的無數可拆解衛星。這種名為“伽利略”(Galileo)的望遠鏡系統將提供關于廢棄衛星軌道參數和轉動狀況的足夠信息,以確定對某衛星實施拆解是否可行。

另外,還需要部署更加經濟可行的大量低成本小衛星,發展國防高級研究計劃局提出的分離模塊結構體系。該結構體系通過利用資源共享的微衛星簇代替單一的大型衛星,降低衛星系統單點故障的風險,為未來發展生存能力更強的、具有更強自適應性的空間系統做技術準備。預計到2020年左右,在軌收集可再利用的衛星部件、組裝經濟型衛星或結構并開始投入運行的技術會基本成熟。

創新的關鍵技術領域需要諸多行業技術的移植和轉化,如耐輻射微電子和存儲技術,用于自組網連接和地面控制工業電子控制系統分布式無線移動平臺技術,微小型制導和控制測量單元,工業機器人終端動作器和工具調換機械和技術,計算機輔助醫學機器人微型外科遙現、工具和成像技術,在海面油田和氣體鉆探工業使用的遠程水下成像/視覺技術,大容量微電子和計算機數據存儲的地面制造技術,電子裝置和系統的地面熱管理設計技術,大體積單片金屬和其他結構材料的低成本工業制造,各種結構材料的添加制造,等等。

當然,這些退役衛星的部件只有在其所有者同意后方可拆解,因此該計劃還有諸多涉及國際航天的規則問題需要解決。

5 空間工業抓住時機,軌道服務商業化前景廣闊

對商用或政府衛星實施加注燃料、重新結構或軌道維護等軌道衛星服務概念,似乎是培育有利可圖市場的思路,引起了航天工業的關注。

加拿大麥德聯合有限公司和國際通信衛星公司的聯合計劃

2011年3月,國際通信衛星(INTELSAT)公司作為世界上最大的商業衛星通信運營公司和麥德聯合有限公司簽定協議,投資2.8億美元為幾顆燃料不多但狀況尚佳的“國際通信衛星”在軌加注燃料。由該公司設計發射為在軌道上的其他衛星加注燃料的第一個服務飛行器,計劃2015年發射。太空交會對接技術成為這一商業計劃成功的關鍵。

麥德聯合有限公司投資2億美元研制的“空間基礎設施服務”(SIS)飛行器,依靠交會對接技術對衛星實施燃料再加注,這不僅提供了延長衛星工作壽命的可能,而且所設計的服務衛星將成為第一代商業服務的太空基礎設施。“空間基礎設施服務”飛行器還可以對衛星檢查、拖拉、重新定位和一定程度的維修、升級,因此“空間基礎設施服務”除了攜帶燃料儲箱以外,還將裝載機械臂,用于抓捕衛星、拖拉安裝太陽電池翼和維修故障部件。為衛星加注燃料時,可以將待加注的衛星轉移到墓地軌道,由于這一軌道足夠高,對靜止軌道衛星不會形成風險,加注后再拖回靜止軌道。

國際通信衛星公司的意向無疑給這一軌道服務計劃增大了發展的砝碼。“空間基礎設施服務”飛行器將裝載2000kg燃料,而國際通信衛星公司同意購買2000k g燃料中的一半。這1000k g燃料可為在靜止軌道上正常工作的4~5顆通信衛星延長2~3年壽命。加拿大麥德聯合有限公司已經進行了幾年的技術開發,如果沒有其他客戶,國際通信衛星公司需要投資近3億美元。國際通信衛星公司已同意承擔這一客戶角色,發射前開始付款,而大多數資金要在證實衛星在軌道上獲得具體數量的推進劑以后付給。國際通信衛星公司為了“空間基礎設施服務”計劃組建了2支隊伍,并以此項目作為向美國航空航天局技術驗證計劃投標的申請,也計劃解決組裝衛星再加注燃料的結構、發射投資以及執行任務需要在靜止軌道弧段持續幾個月帶來的其他問題,如組裝衛星加注燃料的結構,發射和在靜止軌道弧段至少持續幾個月任務的資金等問題。

然而,該計劃還存在諸多問題,例如:假使商業化的軌道服務出現意外,或者加拿大麥德聯合有限公司的飛行器損壞了用戶衛星,可能在靜止軌道上留下碎片等事件發生時誰承擔責任等問題還需要進一步解決。由于不確定因素太多,2012年1月兩家公司結束了其在2011年3月簽署的2.8億美元的衛星軌道壽命延長服務協議。

“維維衛星”(ViviSat)技術驗證

“維維衛星”是2012年初阿連特技術系統(A T K)公司和美國空間公司(LLC)宣布的聯合投資項目,這是一個涉及簡單技術譜系終端操作項目,研制“任務延長飛行器”(MEV),旨在向靜止軌道衛星運營商提供軌道任務延長能力。目前,“任務延長飛行器”按計劃進入設計階段,該飛行器可附著在衛星上,甚至代替衛星保持在軌運行,從而使衛星在燃料耗盡后能夠延長壽命。

商業公司紛紛加入“鳳凰”計劃

(1)阿蒂斯(Altius)空間機械公司

阿蒂斯空間機械公司為“鳳凰”計劃研制和集成可展開、可收攏的管狀臂(STEM),管狀臂作為態勢感知攝像機和光照的平臺,也作為部件拆解和再構操作期間減少目標飛行器部件不良震動的手段。管狀臂利用復合材料,構成能從存儲盤卷中拉出管線的保護管,使得長臂可以展開,也能收攏進緊湊的殼子中。管狀臂的管和展開硬件由Roccor LLC公司研制,安裝在臂頂端攝像機和敏感器裝置由Ecliptic公司研制,科羅拉多大學研究隨動控制算法和機器人控制軟件。阿蒂斯空間機械公司正在研究利用粘性桁架對非合作目標進行捕獲的技術所需的交會對接方案,可用于空間站、推進劑庫、載人航天、衛星服務和其他應用。

(2)“蜜蜂”(Honeybee)機器人飛行器機械公司

該公司研制能用于衛星交會對接的新型機器人、多種類型的抓捕器和端點動作器。第一階段研制和交付兩種不同類型的端點動作器樣機,能使服務衛星在靜止軌道與通信衛星對接并施以操作。勞拉空間系統(SS/L)公司研究確定什么樣的小衛星可以作為商業衛星搭載的有效載荷,分析和確定整個計劃的關鍵系統,特別是研究和驗證協作性拆解和重復利用的關鍵技術。

(3)阿連特技術系統公司

“鳳凰”計劃的集成承包商海軍研究實驗室(NRL)希望阿連特技術系統公司能夠改造現在由美國研制、美國政府擁有的靜止軌道衛星平臺,用于“鳳凰”任務。阿連特技術系統公司研制的新平臺能支持最少1年的試驗,進行機器人交會和接近操作、抓捕目標和維修機器人技術等驗證,將于2014年10月交付給海軍研究實驗室,用于飛行器的總裝和試驗。2006-2011年,國防高級研究計劃局為該公司投入6000萬美元研制“近期能驗證的前端機器人”(FREND)。阿連特技術系統公司和馬里蘭大學空間系統實驗室(SSL)合作,研發機器人服務工具和軟件,實現非功能衛星上天線和其他可用部件的拆解。ATK公司研制的硬件包括衛星捕獲工具(SCT)和孔徑抓獲、服務工具(AGST)。這些工具主要提供衛星抓獲和控制以及拆解操作等應用。

阿連特技術系統公司和美國空間公司在合作研制“維維衛星”,研制延長飛行器,目標是實現“任務延長飛行器”和待拆解衛星的機器人對接,下一步再設計成軌道服務,軌道服務可以使用戶衛星任務延長至15年。結合阿連特技術系統公司機器人交會和接近操作(RPO)實驗室的新工藝技術,可以為促進國防高級研究計劃局的研制技術,并形成適用于具體商業和軍事用戶的新能力提供手段。在過去20年里,阿連特技術系統公司為軌道服務研制了140套工具,有效地支持了載人和機器人服務飛行器,并繼續保持在衛星服務工具和技術發展領域的領先地位。

(4)極光(Aurora)飛行科學公司

該公司為“鳳凰”計劃研制“微小衛星”的構型。極光飛行科學公司和麻省理工學院(MIT)、噴氣推進實驗室(JPL)合作研制用于“微小衛星”自身定位到退役飛行器天線的附著機構樣機。極光飛行科學公司還計劃研制實現天線精確定位和精確指向的分布式控制系統,該公司還負責“微小衛星”的設計和總裝,以及樣機試驗。麻省理工學院將提供控制部分設計的專門技術和“微小衛星”指向天線所需要的微推進技術。噴氣推進實驗室則負責相關的軟件開發、驗證和測試。

(5)其他公司的軌道服務技術

國際通信衛星公司研制向軌道運送微小衛星所需要的接口,這些微小衛星將作為該公司大型商業通信衛星的搭載有效載荷發射。Nova Wurk s公司研制超級集成化的“微小衛星”系統。噴氣推進實驗室將提供稱為“壁虎爪”的抓捕器。勞拉空間系統公司研究在商業通信衛星發射時如何搭載運送微小衛星到靜止軌道,然后再從搭載有效載荷的裝置中拖拽這些微小衛星的途徑和技術方案。