礦山企業發展綠色礦業經濟的博弈分析

■ 李新寧/王 飛

(中國地質大學(武漢),湖北 武漢 430074)

大多數礦山企業存在的“高開采、高排放、低利用”現象,不僅影響了自身的可持續發展,也對生態文明建設非常不利。如果在資源利用上能夠使得剩余物質最小化和低碳化,通過提高經營效率和改進流程,發展綠色礦業經濟,就能夠不斷提高礦山企業的可持續發展能力。

綠色礦業就是充分利用綠色技術體系,實施綠色采選,把礦山開發過程中的各種資源,以循環、低碳等方式,防止或盡可能降低資源開發利用對環境和社會產生的負外部性影響,以獲得經濟效益、社會效益和環境效益相協調的開發模式。當然,礦山企業要發展綠色礦業經濟,就意味著生產成本的提高和對政府相關政策、相關部門監管要求的加強。為此,需從企業與企業之間,企業與政府之間等相關各方面、各環節進行系統的博弈分析。

1 礦山企業之間的博弈分析

礦產資源為不可再生資源,要解決其利用的可持續性,必須處理好開發利用的空間和時間兩方面的問題。

在空間上,要解決代內可持續利用的問題,即某一區域在開發利用礦產資源時,對其它地區資源利用不造成危害。企業是以盈利為目的的經營單位,每個市場主體在考慮經濟利益時都是從自身出發,而不重視、也不關注自身行為對其它主體的影響,由于缺乏系統觀念,導致在資源開采利用中“公共用地悲劇”現象的發生[1-3]。

在時間上,要解決代際可持續利用的問題,即當代人對礦產資源的開采利用,對后代利用該資源不產生損害。由于代際的存在,當代人對礦產資源的開發利用行為,后代人無法制衡,并且由于未來資源價值的不確定性,選擇資源的現實價值,舍棄潛在價值,這也是當代人的首選[1-3]。

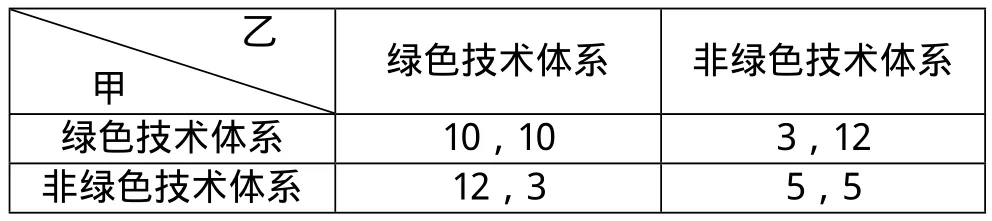

因此,可以通過礦產資源開發利用過程中企業之間的博弈,來分析礦山企業發展綠色礦業的經濟動力。礦山企業之間博弈支付矩陣如表1所示。

表1 礦山企業之間博弈支付矩陣

假設某區域內只有兩家礦山企業:甲和乙。他們在開發利用礦產資源時,既可能選擇綠色技術體系,提高資源的回采率和利用率,即發展綠色礦業;也可能選擇“采富棄貧”即非綠色技術體系。假設兩者都選擇綠色技術體系開采資源,則甲和乙企業的收益都是10個單位;當一方選擇綠色技術體系,而另一方相反時,綠色技術體系一方僅獲得3個單位的收益,另一方卻能夠獲得12個單位的收益;當甲和乙雙方都采取非綠色技術體系時,兩者均只有5個單位的收益。在這種狀態下,甲和乙兩礦山企業的博弈,僅有一個“納什均衡”,即兩家企業均采取非綠色技術體系開發利用資源,最終導致的結果,就是資源的耗竭以及生態環境的污染。這就非常類似于“囚徒困境”的經典博弈案例:雖然甲乙兩企業都選擇綠色技術體系時能夠使得區域整體利益達到最大化,即兩者都能獲得10個單位的收益,但此時必有一方會出現違約現象,最終導致兩者都選擇非綠色技術體系開發利用礦產資源,造成不可再生資源的大量浪費,區域整體利益趨于最小化[1-4]。究其原因,主要在于以下兩個方面:

1.1 對未來礦產資源價值的預期偏低

由于當代人普遍對礦產資源未來收益的風險擔憂,加之礦產資源的開發利用還受到各種無法控制的外部條件限制,如探礦權、采礦權年限,礦政管理政策的變化等,更增加了礦山企業對儲存資源的需求,以期獲得更大預期收益的不確定性或風險。具體表現在表1的支付矩陣中,便是均采用綠色技術體系的合作狀態下的10單位收益,小于違約行為即采用非綠色技術體系時獲得的12單位收益[1-3]。

1.2 合作的收益小于違約的收益

當甲、乙兩礦山企業均采取綠色技術體系開發利用礦產資源時,均能獲得10單位的收益。這時,如果一方違約,轉而采取非綠色技術體系,其能獲得的收益為12單位。在權衡利弊的過程中,在投機心理的驅使下,出于對利益的追求,受更大利益的驅使而選擇違約,使得甲、乙兩礦山企業的合作變得不牢靠,最后,兩企業往往都會選擇非綠色技術體系開發礦產資源。由此,造成礦產資源開發利用過程中的種種問題,如采富棄貧、低回采率,不合理的采掘方式,環境污染嚴重等現象;爭搶礦產資源,越界、越層開采,嚴重威脅著相鄰礦區的安全和發展等現象[1-3]。

2 礦山企業與政府之間的博弈分析

在當前技術條件下,礦山企業在開發利用過程中都會造成不同程度的環境污染。而環境污染的治理,綠色礦業經濟的實施,對礦山企業資金的耗費量會很大,短期內會造成企業經營成本的迅速增加,甚至會處于虧損狀態。即便在中長期內,也不一定能給企業帶來利潤。因此,最小化剩余物質的資金短缺、經驗不足、綠色技術短缺等,均可能阻礙企業建設綠色礦山、發展綠色礦業、實現綠色礦業經濟增長計劃的努力。因此,除非在政府政策的強制約束下,礦山企業才會被迫考慮發展綠色礦業經濟。

一般而言,在實現由傳統線性經濟向綠色經濟的轉變過程中,政府承擔著相應的公共責任和社會義務。政府履行職責對企業進行監管,而企業有著追求利潤最大化的天然動機,這就導致了企業與政府職責、價值標準之間的沖突,也是一種個體理性與集體理性之間的沖突。這從另一個側面也考驗著政府的執政能力和管理水平,當監管政策不切實際時,礦山企業可能會視若無睹地選擇被繳罰款,繼續污染周圍環境。從政府管理的角度出發,相關職能部門在執法、管理的過程中,也存在著自身的利益取向,有可能為追求罰款收益,導致原有政策的變形或失靈。

為了系統地分析企業和政府之間的行為,可通過兩者間的博弈過程來說明。目前,我國主要實施排污收費制度,對環境污染主體進行經濟處罰,在該政策的具體執行過程中,礦山企業與政府之間存在典型的博弈過程。企業與政府作為博弈雙方的參與者,假定兩者都是理性的,其共同點都是追求自身效用的最大化。政府通過頒布相關政策實施監管,對超標排污的礦山企業處以罰款,對礦山企業發展綠色礦業經濟進行監管,從而引導礦山企業發展綠色礦業經濟、在既定的戰略空間里,兩者均有兩個策略可以選擇[1-3][5-6]:

企業可選策略:發展綠色礦業經濟、不發展綠色礦業經濟;

政府可選策略:監管、不監管;

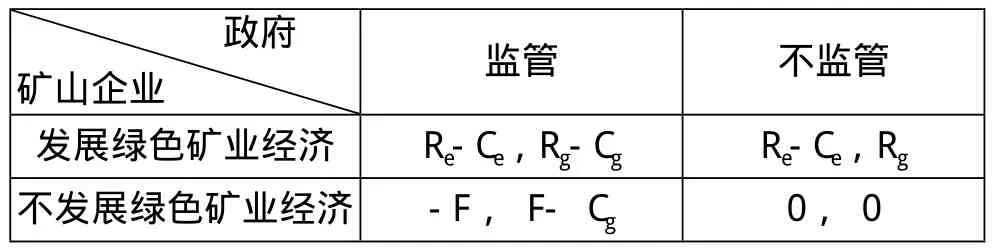

假設相關參數為:

礦山企業治理環境污染的成本用Ce來表示,收益用Re表示;

政府監管的成本用Cg來表示,收益用Rg來表示;

政府對引起環境污染的礦山企業進行罰款,金額用F來表示;

這樣在企業與政府之間,兩者博弈過程中所構成的支付矩陣如表2所示。

表2 礦山企業與政府之間博弈支付矩陣

2.1 完全信息的靜態博弈

所謂完全信息靜態博弈是指在信息完全公開的條件下,博弈雙方的決策是同時的或者不同時,但在對方做決策前不為對方所知[7]。在此種情況下,礦山企業與政府之間同時行動,且對彼此相互之間的信息比如特征、戰略空間、支付函數等,均有完全的了解,此博弈中有以下幾種不同的均衡狀態[1-2][5]:

(1)當Re-Ce>0時,礦山企業發展綠色礦業經濟能夠獲益,這時候的納什均衡為(發展綠色礦業經濟,不監管)。此種狀態可以說是礦山企業與政府之間博弈過程中最完美的結果,對礦山企業、政府和社會都非常有利。

(2)當-F<Re-Ce<0時,此時出現的情況較為復雜:如果政府下大決心進行監管,此時發展綠色礦業經濟將是礦山企業的最優策略。若政府不進行監管,則不發展綠色礦業經濟則為企業的最優策略。政府監管與否跟Cg、Rg及F的大小直接相關:當Cg>F,也就是監管成本比可能的罰款收益還高時,政府的最優策略即為不對礦山企業進行監管,而此時的礦山企業也一定會選擇不發展綠色礦業經濟;若Cg≤F,此時納什均衡將不存在。

(3)當Re-Ce<-F時,將出現兩種均衡狀態:若Cg>F,也就是政府的監管成本大于可能的罰款收益時,政府的最優策略即為不對礦山企業進行監管,而礦山企業也一定會選擇不發展綠色礦業經濟,此時的納什均衡是(礦山企業不發展綠色礦業經濟,政府不監管);若Cg≤F,也就是政府監管成本小于對礦山企業的罰款收益,此時礦山企業選擇不發展綠色礦業經濟而繳罰款,政府選擇監管,此時的納什均衡為(礦山企業不發展綠色礦業經濟,政府監管)。

2.2 不完全信息的靜態博弈

當然,在實際的經濟運行中,礦山企業與政府之間不可能完全掌握彼此的信息,雙方之間的博弈變為不完全信息靜態博弈。所謂不完全信息靜態博弈是指在信息不完全公開的條件下,博弈雙方的決策是同時的或者不同時,但在對方做決策前不為對方所知[7]。這就是說,對于政府是否有能力監管其環境污染程度,需要付出多高的監管成本,礦山企業并不完全清楚,此時礦山企業往往存在僥幸心理,而選擇不發展綠色礦業經濟,究其原因,主要有以下幾個方面:

2.2.1 發展綠色礦業經濟對企業沒有太大收益

礦山企業天然地以追求自身利潤最大化為根本動機。在面臨外部不確定性因素的情況下,礦山企業治理環境污染,發展綠色礦業經濟,短時間內會明顯增加額外成本,自身利潤會受影響,甚至會出現虧損,嚴重影響企業的生產運營。短期收益小于環境污染治理成本,企業別無他途,理性的選擇就是不發展綠色礦業經濟。

2.2.2 政府監管成本過高

政府監管一定程度上會對礦山企業治理環境污染產生積極引導作用。但如果監管成本過高,即出現Cg>F,也就是政府的監管成本比可能的罰款收益還高時,政府的理性選擇將是不對礦山企業進行監管,而此時礦山企業也寧愿繳納罰款,享受不發展綠色礦業經濟帶來的高額收益。此時雖能夠達到均衡,但卻是一種最不積極的狀態[1-3]。

2.2.3 政府的監管能力影響礦山企業行為

政府監管能力的高低,也直接影響到礦山企業的決策。當礦山企業預期政府確實有足夠技術實力、足夠的決心,能夠準確高效地檢查出自己的污染水平,確定企業的污染程度時,則會大大提高治理環境污染的可能性。而當礦山企業預期政府監管能力不足時,則其發展綠色礦業經濟的積極性就會大大降低[1-3]。

2.2.4 政府積極性不高

由于部門利益在現實生活中的客觀存在,當礦山企業環境污染治理對政府監管帶來的收益不大時,政府職能部門的監管可能會流于形式,導致監管政策失效。礦山企業發展綠色礦業經濟與否,跟政府的積極性和政策的執行力度緊密相關。由于礦山企業的環境污染治理行為,更多表現的是一種生態環境效益和社會效益,與政府部門的直接利益關聯度不大。因此,在監督機制不健全的情況下,對于地方政策執行部門來說,罰款收入的誘惑可能更大。這就導致地方政府部門縱容礦山企業污染環境、礦山企業與政策執行部門達成默契繳納罰款,礦山企業以最小的費用支出,實現最大化的排污和收益[1-3]。

3 結束語

今后一個時期,我們要重點發展生態文明,建設美麗中國,其中礦山企業將扮演著相當重要的角色。毫無疑問,礦山企業之間、礦山企業與政府之間的博弈也將長期存在。對礦山企業而言,實現傳統粗放式開發利用模式向發展綠色礦業經濟新模式轉變,還有很多不確定性的風險因素存在,其轉變歷程注定不是一帆風順的,需要在今后的生產實踐中逐步防范和化解。當然,政府也應完善管理體制,設計出科學合理的政策,提高自身的監管能力,從而與礦山企業在博弈過程中達到良性互動,最終實現政府、企業與社會多方共贏的最優發展格局[8-9]。

[1]龍如銀,董潔.煤炭企業實施綠色開采的博弈分析及政策建議[J].中國礦業,2005,14(2):17-20.

[2]董潔,龍如銀.管理科學與系統科學研究新進展——第8屆全國青年管理科學與系統科學學術會議論文集[C].南京:河海大學出版社,2005.

[3]龍如銀,李明.綠色開采動力不足的原因分析及政策啟示[J].生態經濟(學術版),2007(1):194-197.

[4]李海萍,等.從“囚徒困境”的博弈分析中探討企業綠色持續創新的動力[J].科技進步與對策,2004(1):50-51.

[5]徐水太.礦山企業與政府發展循環經濟的博弈分析[J].中國礦業,2008,17(8):25-33.

[6]劉志榮.政府與企業在循環經濟發展中的博弈分析[J].現代經濟探討,2007(10):89-92.

[7]張照貴.經濟博弈與應用[M].成都:西南財經大學出版社,2006.

[8]劉志榮,陳雪梅.論循環經濟發展中的政府制度設計——基于政府與企業博弈均衡的分析[J].經濟與管理研究,2008(4):76-80.

[9]劉志榮,陳雪梅.論政府與企業在循環經濟發展中的博弈均衡——兼論政府發展循環經濟的制度設計[J].經濟研究參考,2007(70):28-31.