地球物理測井在柿莊普查報告中的具體應用

楊 玲

(山西省煤炭地質114勘查院,山西 長治 046011)

0 前言

地球物理測井是用專門的測井儀器測量鉆井剖面的各種地球物理參數,并對這些參數進行分析和處理,用于地層特征分析、確定油氣層(目的層)的一門科學。目前地球物理測井在野外測井項目中常用的測井方法一般有電性測井、放射性測井、聲測井、核測井等。

本次勘探共施工鉆孔11個,測井實測米為11777.35m,占鉆探進尺的99.44%。所有鉆孔按設計要求均進行了測斜、井徑、聲波測井,并在4個鉆孔進行了井溫測量。

1 測井參數

本區測井參數采樣具體要求有:伽瑪伽瑪(密度)、自然伽瑪、電阻率、自然電位、井斜、井徑等參數進行全孔測量。

采樣間隔:全孔0.05/米,提升速度:煤系地層6米/分鐘,非煤系地層9-12米/分鐘。按照測井規范要求煤系地層測量比例為1:200,評級煤層(厚度大于0.50m)進1:50測量,非煤系地層進行1:500比例尺的測量。測井參數方法見表1。

表1 測井參數方法

2 測井資料的處理過程

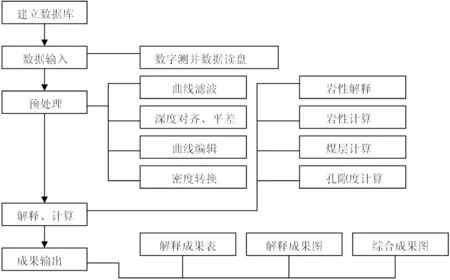

數字測井資料處理按照(數據輸入-預處理-解釋―計算-成果輸出)這一流程進行處理。處理流程圖見圖1。

圖1 測井資料處理流程圖

3 煤、巖層定性、定厚解釋依據

井場只對評級煤層作定厚解釋,以伽瑪伽瑪、三側向電阻率、自然伽瑪曲線為主,以各自的解釋原則進行解釋,取各參數解釋結果的平均值為煤層的成果。

本區煤層在測井曲線上的反映為高伽瑪伽瑪(低密度)、低自然伽瑪、高阻-中高阻反映。根據以往測井經驗,可采煤層伽瑪伽瑪曲線以曲線幅值的2/5點分層,不可采煤層以曲線幅值的1/2點分層;自然伽瑪曲線以曲線幅值的1/2點分層;電阻率曲線以拐點分層;聲波曲線以曲線幅值的4/5點分層。

本區砂巖隨其粒度、密度的不同而變化明顯示,一般為低伽瑪伽瑪(高密度),較低自然伽瑪、中高阻反映。泥巖為低伽瑪伽瑪(較低密度)、高自然伽瑪、低阻反映;粉砂巖、砂質泥巖介于砂巖與泥巖之間。巖層的定厚解釋,伽瑪伽瑪、自然伽瑪曲線以曲線幅值的1/2點分層,三側向及電阻率曲線以拐點分層。

4 煤、巖層地球物理特征

4.1 煤層地球特理特征

4.1.1 主要煤層地球特理特征

本區的主要可采煤層有3層煤層,15層煤層煤層。

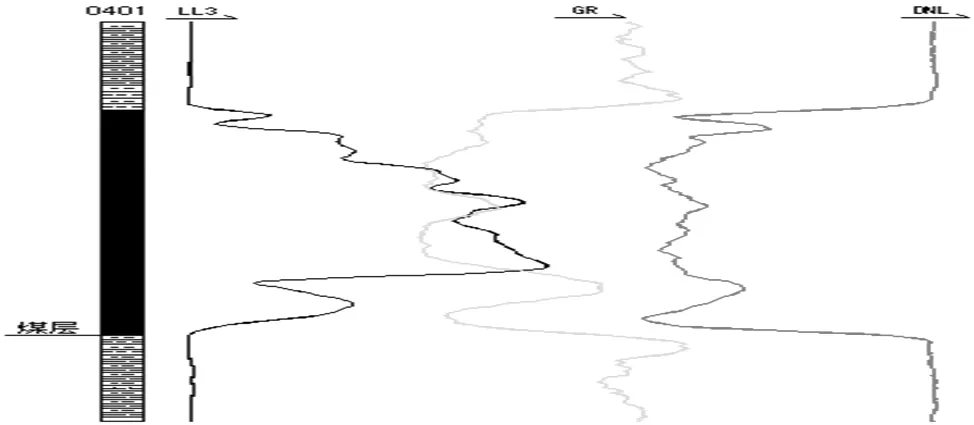

3號煤層:位于山西組下部。距K8砂巖30-45m,層位穩定,煤層平均厚度為5.65m,下部一層夾矸(煤層中包含的一層非煤物質)。頂板多為泥巖或砂質泥巖,物性特征較明顯,視電阻率、三側向電阻率曲線均為高幅值反映,密度曲線呈箱狀,自然伽瑪為低幅值反映,均具有滲透性差、隔水性良好的特征。詳見3號煤層測井曲線特征圖2。

圖2 3號煤層測井曲線特征圖

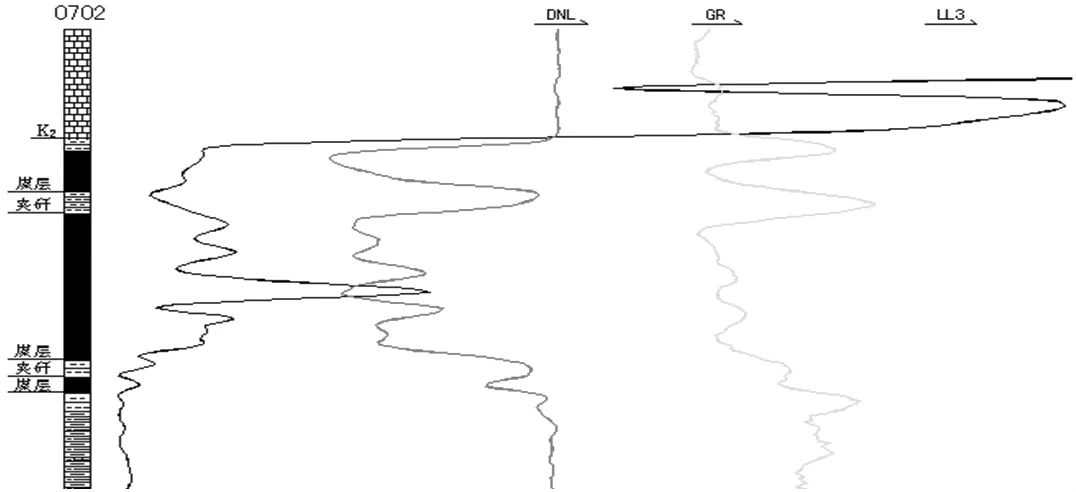

15號煤層:位于太原組下部。層位穩定,煤層平均厚度為2.55m,上部一層夾矸(煤層中包含的一層非煤物質)。頂板、底板多為泥巖或砂質泥巖,高阻明顯,低自然伽瑪,矩形低密度反映,夾矸反映明顯,均具有滲透性差、隔水性良好的特征。詳見15號煤層測井曲線特征圖3。

圖3 15號煤層測井曲線特征圖

4.1.2 各煤層對比

本區的含煤地層為石炭、—、二疊系含煤地層,煤層主要分布于山西組和太原組,含煤地層總厚度為 147.72-196.98m,平均 151.59m。 在本地段內共含煤層 16 層,煤層總厚為 11.86-17.97m,平均 13.56m,含煤系數為8.94%。 可采煤層平均厚9.94m,可采含煤系數6.55%。

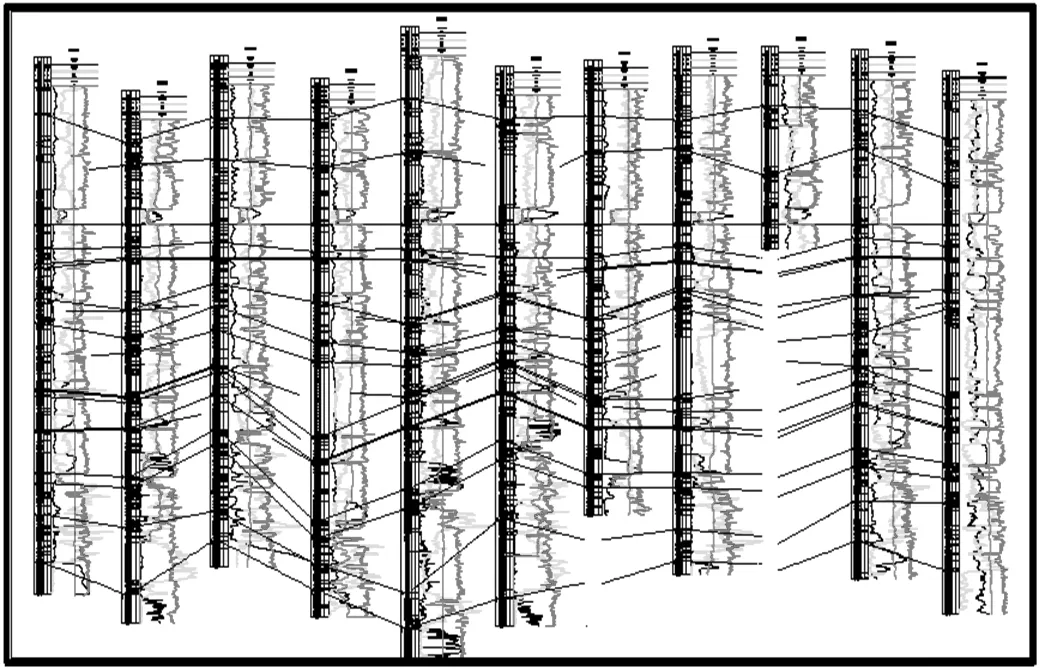

詳見煤系地層測井曲線對比圖4。

本溪組含煤1-2層,極不穩定,未發現有可采煤層。

1)山西組(P1s)

地層厚度為 43.48-60.43m,平均 47.22m。 含煤 3 層,自上而下可編號為 1、2、3,煤層總厚為 5.26-7.50m,平均厚度 6.56m,含煤系數為13.89%。其中位于本組下部的3號煤層全區穩定可采,其余煤層均為極不穩定不可采煤層,不具工業開采價值。

1號煤層:位于K8砂巖下平均2.42m處,一般直接與K8砂巖接觸,極不穩定。

2號煤層:下距3號煤層11.11-25.49m,覆于K砂巖之上,極不穩定。

3號煤層:位于山西組的下部,上距K8砂巖平均31.59m,下距K7砂巖平均7.71m,煤層厚度平均6.03m,以厚度大,層位穩定為特征,純煤厚度平均為5.86m。厚度變異系數12.1%,屬全區穩定可采煤層。含泥巖及炭質泥巖夾石0-1層,厚度為0.10-0.50m。

2)太原組(C3t)

地層總厚度為104.24-136.55m,平均104.37m。含煤12層,自上而下編號的有 5、7、8-1、8-2、9、10、11、12、13、14、15、16 號,煤層總厚5.87-10.47m,平均8.03m,含煤系數為7.69%。位于本組下段的15號煤層,全區穩定可采,其余煤層均為不可采煤層,無工業開采價值。

5號煤層:位于K6燧石灰巖之下。上距3號煤層5.00-23.42m,層位較穩定。

7號煤層:伏于K5石灰巖之下,一般0.38m。層位不穩定。

8-1號、8-2號煤層:位于K5石灰巖下5.20-21.34m,層位較穩定。

9號煤層:位于 K5號煤層下15.07-37.58m;頂板常有一薄層泥質灰巖,局部為泥巖、砂質泥巖及砂巖;底板為一套較粗的正粒序陸相砂巖,大部分底部含礫,層位較穩定。

10號煤層:伏于K4石灰巖之上,平均0.46m。

11號、12號煤層:伏于K4石灰巖之下,較穩定。

13號煤層:位于K3石灰巖之下,平均0.42m,層位穩定。

15號煤層:位于太原組的頂部。距K2石灰巖平均2.76m。上距3號煤層84m-124m。煤層厚平均4.30m,局部有分叉現象,含泥巖、炭質泥巖夾石一般為1-2層,屬結構簡單--較簡單煤層。上部的K2石灰巖厚度大且穩定,為良好的對比標志。

16號煤層:位于太原組一段15號煤層的下部,平均13.01m,層位不穩定。

4.2 巖層地球特理特征

本區內石灰巖為特高阻、高密度、低伽瑪反映。

砂巖隨粒度不同而變化明顯,一般為中高阻、高密度、較低伽瑪反映。粉砂巖及砂質泥巖介于砂巖與泥巖之間。

泥巖為低阻、較低密度、高伽瑪反映。

本溪組的鋁質泥巖,其伽瑪值異常突出,一般達3.15Pa/kg。

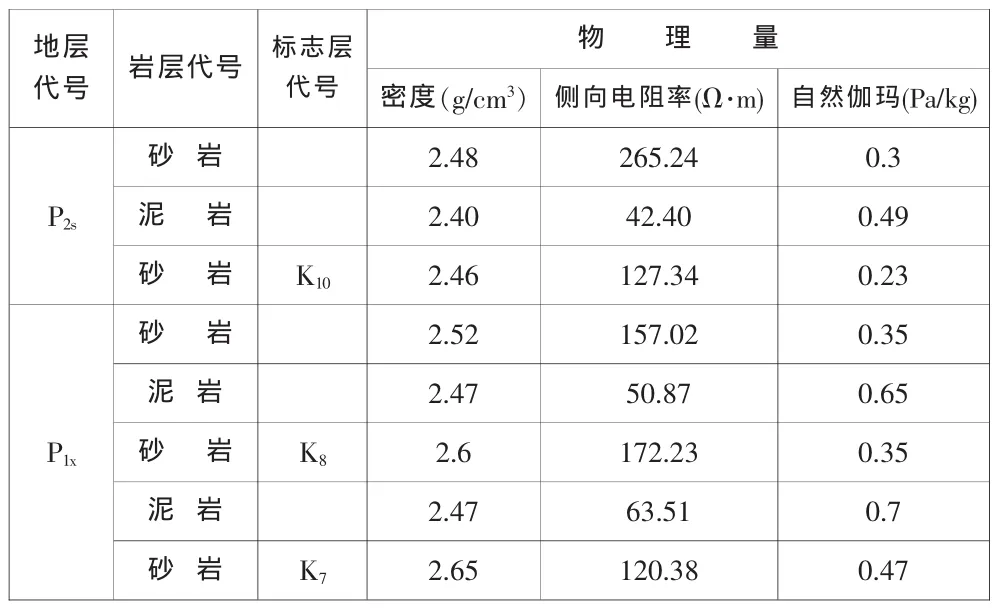

因此把這些特征明顯的巖層定義為標志層,作為后期判定巖層的依據。表2中介紹了本區一些標志層的物理性質。

表2 標志層及主要巖層物理量表

圖4 煤系地層測井曲線對比圖

[1]GB/T17766-1999 固體礦產資源/儲量分類[S].

[2]DZ/T0215-2002 煤、泥炭地質勘查規范[S].

[3]礦產地球物理測井[M].成都理工大學出版社,2007,7.