針刺對肥胖大鼠胰島素抵抗狀態的干預作用

老錦雄 鄧 聰

(佛山市中醫院針灸科,廣東 佛山 528000)

肥胖的發生,除與不良生活習慣和遺傳因素有關外,胰島素抵抗是導致肥胖的最主要原因〔1〕。針灸治療雖顯示出良好的減肥及糾正IR的臨床效果,但是防治肥胖、糾正IR的機制尚不十分明確。本文通過針刺對肥胖模型大鼠進行治療性干預,同時動態觀察胰島素抵抗相關指標的變化,闡明針刺治療肥胖的作用機制,探討其糾正胰島素抵抗的機制,為針灸治療肥胖提供實驗基礎。

1 材料與方法

1.1 動物與飼料 選用健康SD大鼠60只,雌雄各半,SPF級,體重200~250 g,廣州中醫藥大學實驗動物中心提供。實驗動物使用許可證號:syxk(粵)2008-0001。動物合格證號:0099165。高脂飼料的配置:基礎飼料50%,豬油23%,蔗糖15%,雞蛋黃12%,廣州市花都區花東信華實驗動物養殖場提供。

1.2 分組與造模 在室內適應性喂養1 w后,隨即數字表法選取10只,雌雄各半,用普通飼料喂養,作為空白組(CG);另外50只,雌雄各半,用高脂飼料喂養,喂養60 d,制作單純性肥胖大鼠模型。大鼠的體重超過同期普通飼料喂養大鼠體重的20%作為單純性肥胖癥實驗肥胖大鼠。

將造模成功的肥胖大鼠隨機分為模型組(MG)、穴位組(AG)、非穴位組(NG),每組10只,雌雄各半。

穴位組:將大鼠捆綁于自制的固定器中,取中脘、足三里(雙側)、三陰交(雙側)穴位〔2〕,用0.25 mm ×13 mm 毫針刺約2 mm、7 mm、4 mm,平補平瀉后,同側穴位接通G6805-1A型低頻電子脈沖治療儀,采用疏密波,采用頻率5~10 Hz,強度以針柄震動引起穴位局部輕輕抽動為度,留針20 min,每日1次,連續進行1個月。

非穴位組:選取大鼠以上穴位旁開0.5 cm處的非經非穴點針刺,余加電、強度、時間等均同穴位組。

空白組、模型組:用同樣方式每日將大鼠捆綁于自制的固定器中,捆綁時間同針刺組,以排除應激因素引起的實驗偏倚,其余不作處理。

實驗期間,每天觀察各組大鼠攝食、飲水情況及活動狀態。每周測量各組大鼠的體質量、體長,并據此計算Lee's指數〔Lee's指數=體重(g)1/3×103/體長(cm)〕,Lee's指數的大小反映大鼠體脂的含量。

1.3 標本采集及檢測 造模成功后,取正常飼料組與高脂飼料組大鼠眼眶采血;實驗結束后,各組大鼠禁食12 h過夜,次日各組大鼠經10%水合氯醛麻醉〔(0.3~0.4)ml/100 g〕后,摘除眼球取血,收集血液樣本,分離血清,以3 500 r/min轉速離心后取上清液,密封于-4℃冰箱內,備用。

血清用于檢測INS、FBG、C肽值等指標。血清空腹葡萄糖測定采用葡萄糖氧化酶法,胰島素測定采用ELISA法,操作嚴格按照試劑盒步驟進行。

1.4 統計學處理 采用SPSS17.0軟件進行分析。計量資料以x±s表示。多個樣本均數比較采用方差分析,多個樣本均數間兩兩比較采用q檢驗。兩變量相關性采用Pearson相關分析。

2 結果

2.1 各組大鼠的一般情況 實驗前8 w,飼養高脂飼料組大鼠體質量增加迅速,活動稍減少,毛色白中帶油亮,較普通飼料組大鼠的粗糙,糞便較普通飼料組的黏、味臭。實驗第9、10周,模型組大鼠活動明顯減少,體型肥胖。第11、12周穴位組、非穴位組大鼠體質量增加減慢,尤以穴位組大鼠較明顯。

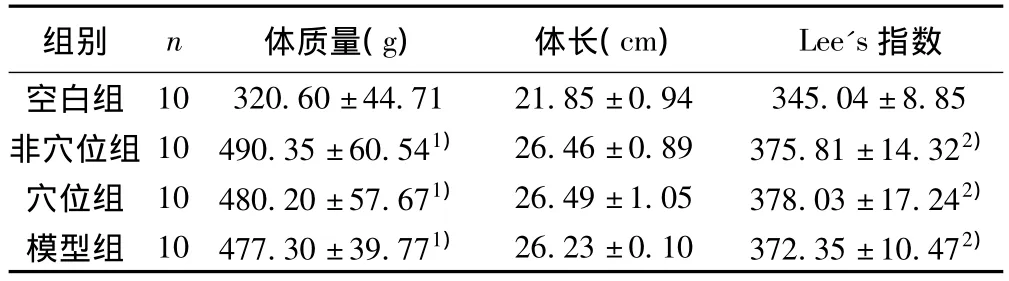

2.2 各組大鼠體質量、體長、與Lee's指數 各組大鼠的體質量、體長與Lee's指數隨著周齡增長而增加。第8周末,MG、AG、NG組的體質量與Lee's指數均較同周齡的CG組大鼠明顯增高(P<0.05),表明造模成功;而MG、AG、NG組之間體質量與Lee's指數比較,無統計學意義(P>0.05)。見表1。

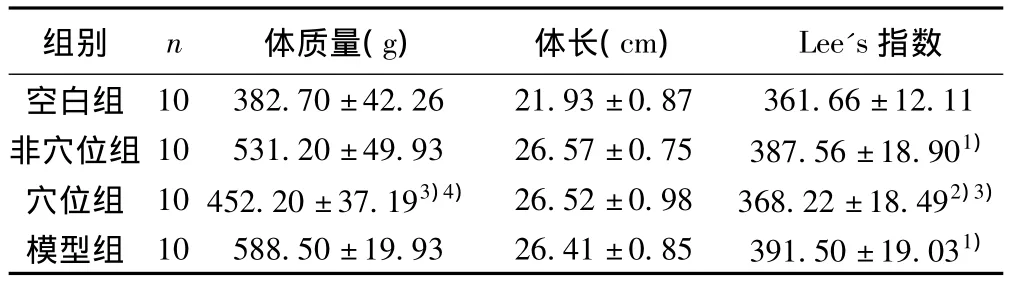

在第9周,穴位組、非穴位組大鼠的體質量與Lee's指數增長的幅度隨著周齡增長而減少,而空白組無明顯變化,模型組則繼續增長。第12周末,即治療結束后,穴位組與模型組比較明顯下降(P<0.01),但非穴位組無統計學意義(P>0.05)。見表2。

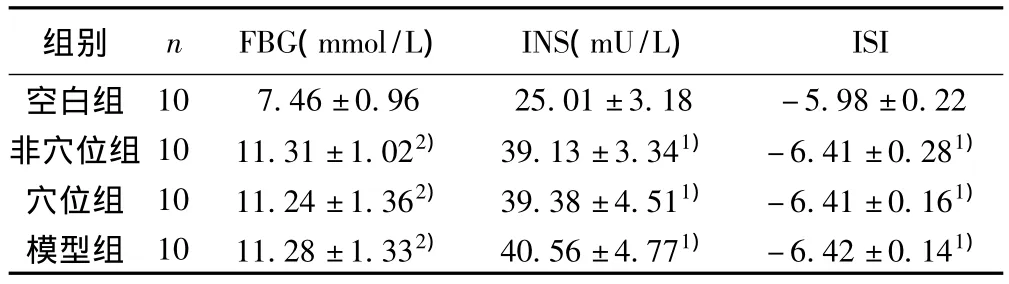

2.3 各組大鼠的FBG、INS、ISI比較 針刺前,非穴位組、穴位組與模型組大鼠的FBG、INS均較空白組升高(P<0.05),ISI降低(P<0.05);而非穴位組、穴位組與模型組之間則無差異(P>0.05)。見表3。

表1 第8周末各組大鼠體質量、體長與Lee's指數比較(x±s)

與空白組相比:1)P<0.05,2)P<0.01;與模型組相比:3)P<0.01,4)P<0.05;與非穴位組相比:5)P<0.05,6)P<0.01

表3 第8周末各組大鼠FBG、INS與ISI的比較(x±s)

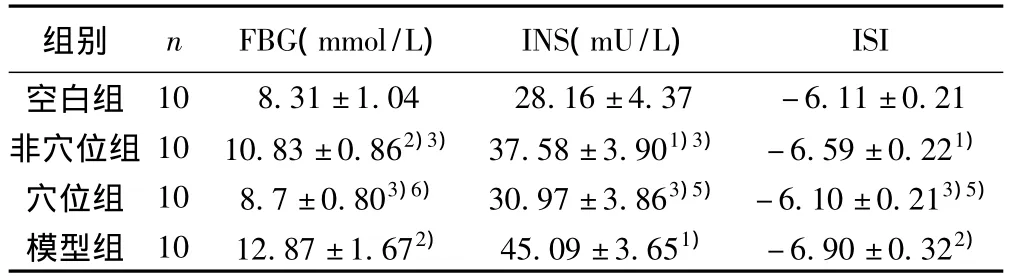

表4 針刺后各組大鼠FBG、INS與ISI的比較(x±s)

實驗結束后,模型組的FBG、INS均較空白組顯著升高(P<0.01),ISI顯著降低(P<0.01);穴位組、非穴位組大鼠的FBG、INS較模型組有不同程度的降低(P<0.01,P<0.05),ISI升高(P<0.05);穴位組較非穴位組FBG降低(P<0.01),INS降低,ISI增高(P<0.05);穴位組各指標與空白組比較,差異均無顯著性意義(P>0.05)。針刺后模型組的C肽〔(315.53±19.73)mmol/L〕較空白組〔(280.11±11.20)mmol/L〕高(P <0.01),穴位組 〔(289.84 ±18.66)mmol/L〕較非穴位組〔(295.31±19.29)mmol/L〕及模型組低(P <0.05,P <0.01)。

3 討論

肥胖,根據中醫基礎理論,其病機在于脾虛為本,痰濕為標,治療應以健脾利濕化痰為主〔3〕。《素問·調經論》日:“形有余則腹脹,涇溲不利;不足則四肢不用……形有余則瀉其陽經,不足則補其陽絡。”脾主肌肉,形有余則肥胖,脾與胃相表里,瀉其陽經即瀉陽明胃經,說明治療肥胖病,應以瀉陽明經為主,這為針灸減肥取脾胃經穴位以瀉胃健脾奠定了理論基礎。本實驗選擇中脘、足三里(后三里)、三陰交。脾為足太陰經,胃為足陽明經,二者同居中焦,承上啟下,互為表里,脾主升清,胃主通降,系全身氣機升降之樞;樞機通暢,則三焦條暢,樞機不利,則上下不寧。加上任脈理中焦,調升降。中脘、足三里健脾化濕,三陰交能調節三陰,健脾和胃,養肝益腎;如此配合運用具有健脾利濕,豁痰降濁之功,使脾胃功能健運,飲食水谷得以輸布暢達,則身輕體健;相輔相成,相得益彰。

胰島素抵抗是指胰島素在促進葡萄糖攝取方面功能受損,導致一定量的胰島素產生的生物學效應低于預計正常水平。它不僅與肥胖、高血壓、糖尿病以及心腦血管疾病、脂質代謝異常等病的發生密切相關,而且還存在于妊娠、腫瘤、感染等多種生理或病理中。針刺可以改善胰島素抵抗,是眾多學者在研究針刺治療非胰島素依賴型糖尿病、肥胖、高血壓等疾病的過程中發現的。本研究結果發現針刺可以逆轉胰島素抵抗模型大鼠的高血糖、高胰島素血癥,提高胰島素敏感性指數。而本文觀察的C肽是一個頗具臨床意義的重要指標,C肽是含31個氨基酸的多肽,它和胰島素是胰島β細胞以1∶1等分子分泌后進入門靜脈血,經過肝臟時,C肽幾乎不被攝取(<5% ~10%),而胰島素大部分被肝臟所攝取,外周血中的胰島素只代表肝臟釋出的胰島素量,所以測定外周血中的C肽可大體反映β細胞的分泌量〔4〕。臨床上2型糖尿病早期表現為胰島素抵抗,以高胰島素血癥為主,C肽也有所上升,而進一步發展至胰島β細胞功能衰竭時,胰島素和C肽均下降〔5〕。本文結果提示針刺可顯著降低胰島素抵抗狀態肥胖模型大鼠的血清C肽值,這可能與針刺具有良好的調節內分泌的作用有關。

1 曲 伸.2型糖尿病現代治療進展〔J〕.上海醫學,2010;33(8):731-6.

2 李忠仁.實驗針灸學〔M〕.北京:中國中醫藥出版社,2008:255-6.

3 孟云鳳,周美啟.肥胖病針灸從脾論治〔J〕.針灸臨床雜志,2003;19(7):35.

4 王國洪,許瑞吉,張中書,等.血清C肽濃度測定臨床意義探討〔J〕.放射免疫學雜志,2006;19(1):15-7.

5 葛 軍,俞春芳,孫衛東,等.不同空腹血糖狀態人群的C肽值意義〔J〕.上海醫藥,2005;28(6):472-4.