全球?qū)α鲗禹敻叨鹊目臻g演變規(guī)律研究

成佳麗,史 燕

(云南省曲靖市氣象局,云南 曲靖 655000)

1 引言

對流層頂是19 世紀(jì)末20 世紀(jì)初平流層被發(fā)現(xiàn)后形成的一個概念,科學(xué)家們將它定義為對流層的上邊界[1],或是對流層與平流層之間的轉(zhuǎn)換層[2]。對流層頂自從被發(fā)現(xiàn)以后,就引起了科學(xué)家們的極大關(guān)注[3]。

對流層頂作為對流層和平流層兩種不同空氣團(tuán)之間的過渡層,將具有不同大氣屬性和不同痕量氣體成分(如臭氧、水汽、一氧化碳等)的對流層與平流層區(qū)分開,成為一道阻礙物質(zhì)穿越對流層頂輸送的奇特“屏障”。對流層頂是一個能反映各種大氣過程的指示器,其位置、高度、溫度等的變化也是氣候變化的關(guān)鍵指示因子。對流層頂?shù)母鞣N要素在大氣環(huán)流形勢的更替作用下發(fā)生變化,其隨時間的變化規(guī)律及其熱力結(jié)構(gòu)特征與高空急流、臭氧層等物理、化學(xué)現(xiàn)象密切相關(guān)[4]。

科學(xué)家們對對流層頂各要素的時空分布特征的研究得到了許多研究成果。其中,Santer 和Sausen (2003)等人的計算結(jié)果表明,對流層頂高度自1979年以來上升了數(shù)百米,其中80%是由于人類活動引起平流層臭氧減少和對流層溫室氣體增加導(dǎo)致的[5,6]。John Austin 和Thoms(2008)等人使用化學(xué)氣候耦合模式AMTRAC 模擬研究熱帶冷點(diǎn)對流層頂?shù)拈L期演變趨勢,研究發(fā)現(xiàn)對流層頂高度在過去140 a 中以63 ±3m/10a的速度穩(wěn)步上升,相應(yīng)的對流層頂溫度則以大約0.13 ±0.07K/10a的速度下降[7]。然而,卻并未獲得對流層頂?shù)目臻g模態(tài)隨時間的變化規(guī)律,本文將采用新的EOF 方法研究對流層頂?shù)目臻g模態(tài)隨時間的變化。

2 資料和方法

2.1 資料

采用歐洲數(shù)值天氣預(yù)報中心(ECMWF)提供的新一代分析產(chǎn)品ERA-interim 氣壓坐標(biāo)下的月平均溫度資料,該數(shù)據(jù)集時間長度為1979—2010年,水平分辨率為1.5°×1.5°,共計240×121 個格點(diǎn),垂直方向37 個等壓面。

2.2 方法

2.2.1 對流層頂?shù)拇_定及其計算方案 本文選取WMO 熱力學(xué)對流層頂定義,即:500 hPa 等壓面之上溫度遞減率小到2℃/km 或以下的最低高度,并且在此高度及其上方2 km 氣層內(nèi)的溫度平均遞減率不超過2℃/km[8]。熱力學(xué)對流層頂定義具有可操作性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),從單一的局地溫度廓線就可以確定其對流層頂氣壓,并且可以在全球找到。

本文采用Thomas Reichler 2003年提出的熱力學(xué)對流層頂計算方案[9],如下:

其中P 為氣壓,T 為溫度,Z 為高度,R 為干空氣氣體常數(shù),k=R/cp,cp為定壓比熱容。利用氣體方程P=ρRT,并且取靜力近似dp =-ρgdz,則(1)式可轉(zhuǎn)化為:

若假設(shè)溫度值T1,T2,…,Ti…,Tn在等壓面P1,P2,…,Pi,…,Pn上是可用且連續(xù)的,采用有限差分格式,近似認(rèn)為T 隨Pk呈線性變化,則可以計算半層上的溫度遞減率:

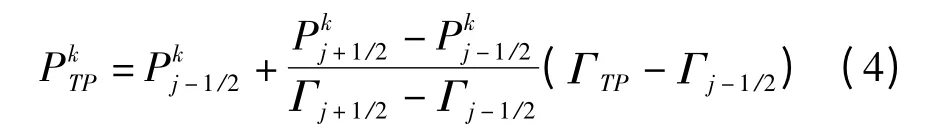

通過(3)式進(jìn)行線性插值,可以得到一個Γ 剖面,再根據(jù)定義標(biāo)準(zhǔn)尋找ΓTP,即滿足要求的對流層頂溫度遞減率,由ΓTP可以線性插值得到對流層頂氣壓PTP:

由以上(1)~(4)式,便可以計算得到對流層頂氣壓場。

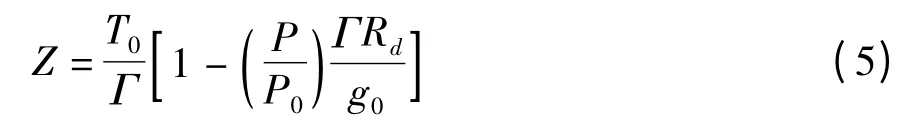

并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)大氣的規(guī)定,將對流層頂看作多元大氣的上界,使用多元大氣壓高公式計算得到對流層頂高度場[10]:

其中P0=1 013.25 hPa,T0=288.15 K,Γ=0.006 5 K/gpm,g=9.806 65 m/s2。

2.2.2 Running-EOF/PC分析 通常,EOF/PC分析將變量分解為相互獨(dú)立的特征向量場和時間系數(shù),提供了簡單的大氣要素不隨時間變化的空間模態(tài)和時間變化序列,將空間變化與時間變化相分離。這就限制了EOF/PC分析,使其無法用于研究空間模態(tài)隨時間的變化趨勢(例如:Deser 和Teng(2008)空間變化的年代際尺度趨勢[11]),并且過濾掉了常常發(fā)生在較短時間段內(nèi)的快速變化信息。于是,Zhang(2008)等人提出了一個新策略的EOF/PC分析方法:運(yùn)用一個滑動的時間窗口,形成一個滑動的EOF/PC分析,即Running-EOF/PC (Rn-EOF/PC)分析[12]。

本文將資料分成夏半年(每年的4—9月)和冬半年(每年的10月—次年3月)來分別研究(以北半球的季節(jié)劃分為標(biāo)準(zhǔn))。其中,以5 a 為一個時間窗口,每隔1 a 做一次EOF/PC分析,共形成28 個連續(xù)的EOF/PC 時間窗口,并取其第一特征向量來研究對流層頂高度的空間模態(tài)隨時間的變化趨勢。

3 夏半年對流層頂高度的空間結(jié)構(gòu)隨時間演變趨勢

Rn-EOF/PC 不僅獲得每個時間窗口中對流層頂高度的主要空間模態(tài),還跟蹤了遍及整個研究時段內(nèi)對流層頂高度的主要空間結(jié)構(gòu)的變化。

圖1 是夏半年6 個典型時間窗口中對流層頂高度的EOF 第一模態(tài)的空間分布。所有時間窗口中對流層頂高度的EOF/PC 第一空間模態(tài)都非常清楚,方差貢獻(xiàn)率均>50%,最大時可以達(dá)到58%。由此表明,EOF分析出的第一空間向量場能很好地代表每個時間窗口中對流層頂高度結(jié)構(gòu)的平均空間特征。

圖1a 給出的是1979—1983年夏半年對流層頂高度場的第一模態(tài),方差貢獻(xiàn)率為57%,空間呈明顯的緯向分布。熱帶地區(qū)為廣大的負(fù)值區(qū),在深熱帶地區(qū)呈現(xiàn)閉合的負(fù)值中心,隨著緯度的升高逐漸增大。值得注意的是副熱帶地區(qū),副熱帶地區(qū)南北半球的分布差異比較大,在北半球副熱帶地區(qū)為正值區(qū),而相應(yīng)的南半球副熱帶地區(qū)則為絕對值較大的負(fù)值區(qū),且緯向分布存在一定的波動性,在南太平洋地區(qū)為極大的負(fù)值中心。副熱帶地區(qū)異常的空間分布剛好對應(yīng)于對流層頂斷裂帶的位置。一般說來,對流層頂斷裂帶指的是由極地對流層頂向熱帶對流層頂過渡的區(qū)域。南北半球中高緯度地區(qū)則均為最大正值區(qū)。因此,北半球呈現(xiàn)出“-+”的緯向波列狀分布結(jié)構(gòu),且在哈薩克斯坦上方為1個異常負(fù)值區(qū)的中心;南半球則為“-+ ”的緯向均勻分布,南半球中高緯地區(qū)分布比北半球平直,幾乎與緯圈平行。該分布也表明北半球夏半年兩半球斷裂帶是全球?qū)α鲗禹斪兓畲蟮膮^(qū)域,其中北半球變化較大區(qū)域出現(xiàn)在歐亞和北美大陸上空,而南半球則出現(xiàn)在南太平洋上空,并且南北半球斷裂帶對流層頂高度的變化是相反的。而在高緯度地區(qū),兩半球?qū)α鲗禹敻叨茸兓嗤悄习肭虻淖兓笥诒卑肭颉?/p>

圖1b 是1984—1988年夏半年對流層頂高度場的第一模態(tài),整體的空間分布形態(tài)沒有明顯的改變,但哈薩克斯坦上方的異常負(fù)值中心減弱消失了,并且南半球副熱帶地區(qū)的極大負(fù)值中心范圍有所擴(kuò)張,從原來的南太平洋幾乎擴(kuò)張到整個副熱帶,形成一整條明顯的對流層頂斷裂帶。南極地區(qū)的空間分布隨時間逐漸加強(qiáng),原本平直的等值線逐漸閉合形成正值中心。到1990—1994年夏半年(如圖1d 所示)哈薩克斯坦上方的異常負(fù)值區(qū)再次出現(xiàn),南半球副熱帶的負(fù)值區(qū)逐漸斷裂成幾個閉合的高負(fù)值中心,南極地區(qū)的空間分布依然保持加強(qiáng) 且正值中心范圍也逐漸增加。

圖1 夏半年典型時間窗口中對流層頂高度的EOF 第一模態(tài)的空間分布

事實(shí)上,自1979年開始,夏半年對流層頂高度的整體空間分布形式基本維持,只是哈薩克斯坦上方的異常負(fù)值區(qū)發(fā)生了2 個周期性的變化,到了1995—1999年該負(fù)值區(qū)再次消失(如圖1e 所示),而2004—2008年則再次出現(xiàn)(如圖1f 所示),并一直維持到2006—2010年(圖略)。而南極附近的正變化區(qū)則出現(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)的現(xiàn)象,也即該區(qū)域的對流層頂高度變化自1979年以來逐漸增大。

4 冬半年對流層頂高度的空間結(jié)構(gòu)隨時間演變趨勢

圖2 是冬半年幾個典型時間窗口中對流層頂高度EOF 第一模態(tài)的空間分布,所有時間窗口中對流層頂高度第一模態(tài)的方差貢獻(xiàn)率均>45 % ,最大時可以達(dá)到49%。

圖2 冬半年典型時間窗口中對流層頂高度的EOF 第一模態(tài)的空間分布

圖2(a)是1979/1980年—1983/1984年冬半年對流層頂高度場的第一模態(tài),方差貢獻(xiàn)率為46.2%,空間上呈明顯的緯向分布。熱帶地區(qū)為廣闊的正值區(qū),隨著緯度的升高逐漸增大,在南太平洋上空有1 個較小的負(fù)值中心。

值得注意的是副熱帶地區(qū),副熱帶地區(qū)兩半球的分布差異較大,北半球副熱帶地區(qū)為負(fù)值區(qū)中心,而相應(yīng)的南半球副熱帶地區(qū)則為較大的正值區(qū)。并且南北半球?qū)α鲗禹敂嗔褞е袑α鲗禹敻叨茸兓臉O大值區(qū)均出現(xiàn)了位移,北半球由陸地移到了太平洋上空,而南半球則有整體的西移現(xiàn)象。并且南半球的對流層頂斷裂帶區(qū)域擴(kuò)寬,而北半球的對流層頂斷裂帶區(qū)域收窄。聯(lián)系夏半年(每年4—9月)時的情況,對比圖1 和圖2 發(fā)現(xiàn),在北半球冬半年(每年的10月—次年3月)與圖1 中南半球冬半年(每年4—9月)的副熱帶相對稱,均為絕對值較大的負(fù)值區(qū),緯向分布存在一定的波動性。而此時(每年的10月—次年3月)實(shí)際上南半球為夏半年,副熱帶為高正值中心,與北半球夏半年(圖1)的副熱帶正值中心相對稱。總之,兩半球夏半年(北半球每年的4—9月,南半球每年的10月—次年3月)時,副熱帶為正值中心,兩半球冬半年(北半球每年的10月—次年3月,南半球每年的4—9月)時,副熱帶為絕對值較大的負(fù)值中心。

在中高緯度地區(qū),北半球由負(fù)值逐漸轉(zhuǎn)為正值,南半球為負(fù)值并隨著緯度升高逐漸增大,中緯度地區(qū)為平緩的緯向帶狀均勻分布,到了南極地區(qū)形成絕對值較大的負(fù)值中心。因此,北半球呈現(xiàn)出“+-+”的緯向波列形狀分布結(jié)構(gòu),南半球則為“+-”的緯向分布。

圖2b 是1981/1982年—1985/1986年冬半年對流層頂高度的第一空間模態(tài),方差貢獻(xiàn)率為48.3%,在1979/1980年—1985/1986年這段時間內(nèi),北半球高緯度地區(qū)發(fā)生了很大的變化,除格陵蘭和歐亞大陸西北部保持正值中心外,其余地區(qū)由原來的正值轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)值,北半球由原來的“+-+”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤?-”緯向分布結(jié)構(gòu)。直到1986/1987年—1990/1991年(圖2c),這樣的形式發(fā)生改變,北半球恢復(fù)“+-+”的緯向分布結(jié)構(gòu),并且在高緯度地區(qū)表現(xiàn)為明顯的緯向帶狀分布,高正值中心消失。

圖2d 給出的是1991/1992年—1995/1996年冬半年對流層頂高度的第一空間模態(tài),方差貢獻(xiàn)率為49%,此時南太平洋的負(fù)值中心減弱消失了,而南極負(fù)值中心則加強(qiáng)。到了2000/2001年—2004/2005年(圖2e)南太平洋的負(fù)值中心恢復(fù)并增強(qiáng),北極地區(qū)再次轉(zhuǎn)變?yōu)橐载?fù)值為主的區(qū)域。這樣的形式直到2006/2007年—2010/2011年(圖2f),北半球再次呈現(xiàn)出“+-+”的緯向波列形狀分布結(jié)構(gòu)。

5 結(jié)論

①從1979—2010年,夏半年對流層頂高度場的第一空間模態(tài)呈明顯的緯向分布,兩半球呈現(xiàn)出“-+”的緯向分布結(jié)構(gòu)。熱帶地區(qū)為廣大的負(fù)值區(qū),隨著緯度的升高逐漸增加。副熱帶地區(qū)南北半球的分布相反,北半球副熱帶地區(qū)為正值區(qū),而南半球副熱帶地區(qū)則為絕對值較大的負(fù)值區(qū)。副熱帶地區(qū)異常的空間分布對應(yīng)于對流層頂斷裂帶的位置。在所研究時段內(nèi),夏半年對流層頂高度的第一空間模態(tài)整體上呈“-+”的緯向分布結(jié)構(gòu),只是局部區(qū)域發(fā)生波動。哈薩克斯坦上方的異常負(fù)值區(qū)發(fā)生了“存在—消失”的2 個周期性的變化。而南極地區(qū)的負(fù)值區(qū)隨時間逐漸加強(qiáng)。

②冬半年對流層頂高度場的第一空間模態(tài)也呈明顯的緯向分布。在所研究時段內(nèi),南半球一直維持“+-”的緯向分布型,北半球則在“+-+”與“+-”結(jié)構(gòu)之間發(fā)生2 個周期性的變換。熱帶地區(qū)為廣闊的正值區(qū),隨著緯度的升高逐漸升高,在南太平洋上空有1 個較小的負(fù)值中心。該負(fù)值中心在1981/1982年—1985/1986年由弱變強(qiáng),之后減弱在1991/1992年—1995/1996年消失,之后再隨時間推移逐漸增強(qiáng)。副熱帶地區(qū)兩半球的分布差異較大,北半球副熱帶地區(qū)為負(fù)值區(qū),而相應(yīng)的南半球副熱帶地區(qū)則為較大的正值區(qū)。

③兩半球?qū)α鲗禹斪兓^大的區(qū)域均出現(xiàn)在對流層頂斷裂區(qū),并且南北變化相反。夏半球?qū)α鲗禹敂嗔褞П容^寬,極大值主要出現(xiàn)在陸地上空,而冬半球?qū)α鲗禹敂嗔褞П容^窄,極大值主要出現(xiàn)在海洋上空。

[1]Hoinka K.The tropopause:Discovery,definition and demarcation[J].METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT-BERLIN-,1997,281-303.

[2]Stohl A.,Wernli H.,James P.,Bourqui M.,F(xiàn)orster C.,Liniger M.A.,Seibert P.,Sprenger M.A new perspective of stratosphere-troposphere exchange[J].Bulletin of the American Meteorological Society,2003,(11):1565-1574.

[3]MAXOBEP M.對流層頂氣候?qū)W[M].北京:氣象出版社,1988.

[4]Holton J.R.,Haynes P.H.,McIntyre M.E.,Douglass A.R.,Rood R.B.,Pfister L.Stratosphere-troposphere exchange[J].Reviews of Geophysics,1995,(4):403-440.

[5]Sausen R.,Santer B.D.Use of changes in tropopause height to detect human influences on climate[J].Meteorologische Zeitschrift,2003,(3):131-136.

[6]Santer B.D.,Wehner M.F.,Wigley T.Sausen R.,Meehl G.,Taylor K.,Ammann C.,Arblaster J.,Washington W.,Boyle J.Contributions of anthropogenic and natural forcing to recent tropopause height changes[J].Science,2003,(5632):479.

[7]John Austin1 and Thomas J.Reichler2 Long-term evolution of the cold point tropical tropopause:Simulation results and attribution analysis.[J].Geophys.Res.,2008

[8]WMO.Definition of the tropopause[J].WMO Bull.,1957,136.

[9]Reichler T.,Dameris M.,Sausen R.Determining the tropopause height from gridded data[J].Geophys.Res.Lett,2003,(20):2042.

[10]盛裴軒,毛節(jié)泰,李建國,等.大氣物理學(xué)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2003

[11]Deser C.,Teng H.Evolution of Arctic sea ice concentration trends and the role of atmospheric circulation forcing,1979 –2007[J].Geophysical research letters,2008,(2):L02504.

[12]Zhang X.,Sorteberg A.,Zhang J.,Gerdes R.,Comiso J.C.Recent radical shifts of atmospheric circulations and rapid changes in Arctic climate system[J].Geophysical research letters,2008,(22):L22701.