公民意識的覺醒

王學泰

前兩天有位記者采訪,題目是“唐宋之別”。其中問及唐宋經濟發展與公民意識的關系。

我回答說:所謂“公民”“公民意識”對于中國來說都是近代的產物。公民是近代法律賦予自然人的一種資格。在《中華人民共和國憲法》中“公民”出現了51次,不僅僅“凡具有中華人民共和國國籍的人都是中華人民共和國公民”,更重要的是公民享有一定權利、并有相應的義務,因此憲法在“總綱”之后,第二章就標明“公民”享有的“基本權利”和應盡的“義務”。“公民”這一概念是國家的根本大法賦予的,從法律上來說公民是國家的主人。

而中國自秦始皇以來是皇權專制社會,雖然歷朝歷代都不缺少“法制”,但當時的法律只是“刑律”,是統治者控制和奴役民眾的工具,在律法中根本沒有“權利”這一概念。權力全部集中在皇帝手中,不要說廣大民眾沒有任何權利,就是高官顯宦也同樣沒有。他們統治或管理民眾的權力是皇帝臨時授予的,什么時候皇帝想收回來就收回來。他們自己的權利同樣沒有保障,“殺頭”“抄家”隨時都可能降臨。從概率上來說,他們比民眾更危險,因為離權力中心——皇帝太近。“伴君如伴虎”,當他們意識到危險時,想做個普通老百姓而不可得。秦宰相李斯就曾對兒子說:“吾欲與若復牽黃犬俱出上蔡東門逐狡兔,豈可得乎?”

清朝即將崩潰前要實行“新政”,欽定憲法要與世界接軌,此時的老百姓也還沒有獲得公民的資格。《欽定憲法大綱》中,老百姓是以“臣民”的身份出現的。“臣民”雖也有某些權利,例如“臣民于法律范圍以內,所有言論、著作、出版及集會、結社等事,均準其自由”。誰“準”的呢?當然是皇權。

古代的中國,廣大民眾沒有任何權利,他們是匍匐于皇權專制下的臣民,既是臣民,哪來的公民意識?

皇權專制下的臣民,平時是“順民”,與國家社會處在游離狀態,過著的是“日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力于我何有哉”的平淡的生活。這是臣民意識的基礎,他們對世界沒有責任。

皇權專制下的基層社會是以男性血緣為核心紐帶的宗法組織。由宗法形成的差序格局構成了嚴密的控制網絡。宗法人只是網絡中的生命的質點,很少有個體的自覺。他們所關心最多的也是自己宗族或家族的守望相助,他們的眼界離不開家族的小圈子。因此“各家自掃門前雪,休管他人瓦上霜”的生活習慣在以家族和宗族為生活半徑的人們來看是極其正常的。它被寫入蒙學書籍,讓孩子們自幼諷誦。

一百年前,梁啟超、嚴復等先哲就感慨中國人缺少公德心,這是事實,但他們沒有深究為什么會這樣?人們的思想意識、包括道德心以及道德規范不是單單靠教育灌輸就能在人們心中生根的,更多的還是要靠生活實踐,而中國的傳統社會沒有提供這種生活實踐,甚至統治者有意無意地剝奪了民眾參與這種實踐的可能。這就從根上斷絕了公德心生發的可能。傳統教育似乎特別重視道德倫理,但作為宗法制度下的儒家,其視域所認同的“五倫”——君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友都屬于熟人社會(其中的“君臣”似乎涉及到國家社會,但儒家理想的君臣關系仍然是按照熟人社會的規則去處理——事君如侍父),處理熟人社會問題的倫理原則大多屬于私德,傳統的宗法社會基本上也是靠私德來維系的。在教育中公德教育也是缺項。

兩千多年的皇權專制及其同構的宗法社會只是制造了治亂輪回,很少推動社會進步。我在拙作《游民文化與中國社會》中說“中國皇權專制社會之所以延宕了兩千年,與暴君專制——‘暴民亂治——暴君專制這種惡性循環密切相關”。通過戰亂新建立的朝代幾乎就是舊王朝的翻版,是舊王朝在新時期的重復。從宏觀上來看,皇權專制仿佛是能夠“返老還童”,一些研究者稱之為“超穩定”;但從微觀上來分析,這種從舊王朝的崩潰,到新王朝的建立都是以喪失巨量人口(最多的有喪失92%的,如從東漢末到西晉)和大量破壞社會安定時期物質文化和精神文化財富的積累為前提的。對于生活在其中人們來說它是最不穩定的。即使一個成功的王朝也是50年一小亂,200年一大亂。在這種動蕩、無秩序性和治亂輪回下生活的人們,從順民到輾轉溝壑、或到“暴民”都是合乎邏輯的歷史進程。社會安定,是順民的世界;天下大亂,則是暴民活躍的舞臺。不管是順民、還是暴民都不是有尊嚴的生命……

現在青年人常常愛問愿意生活在哪個朝代呢?大多是對歷史缺少了解。我們要告別歷史,開辟一個新時代。

我們常說的具有中國特色的社會主義,是有著豐富內涵的。我們可以從多種角度理解它。例如它應該以社會為本位,是個大社會小政府的,社會管理成本很低;它應該是個民主社會,廣大民眾當家做主;它應該是個法治社會,實現依法治理;它應該是公民社會,具有基本的公民素質。這樣社會才能有序運行、才能實現國家的長治久安和中華民族的“復興夢”。

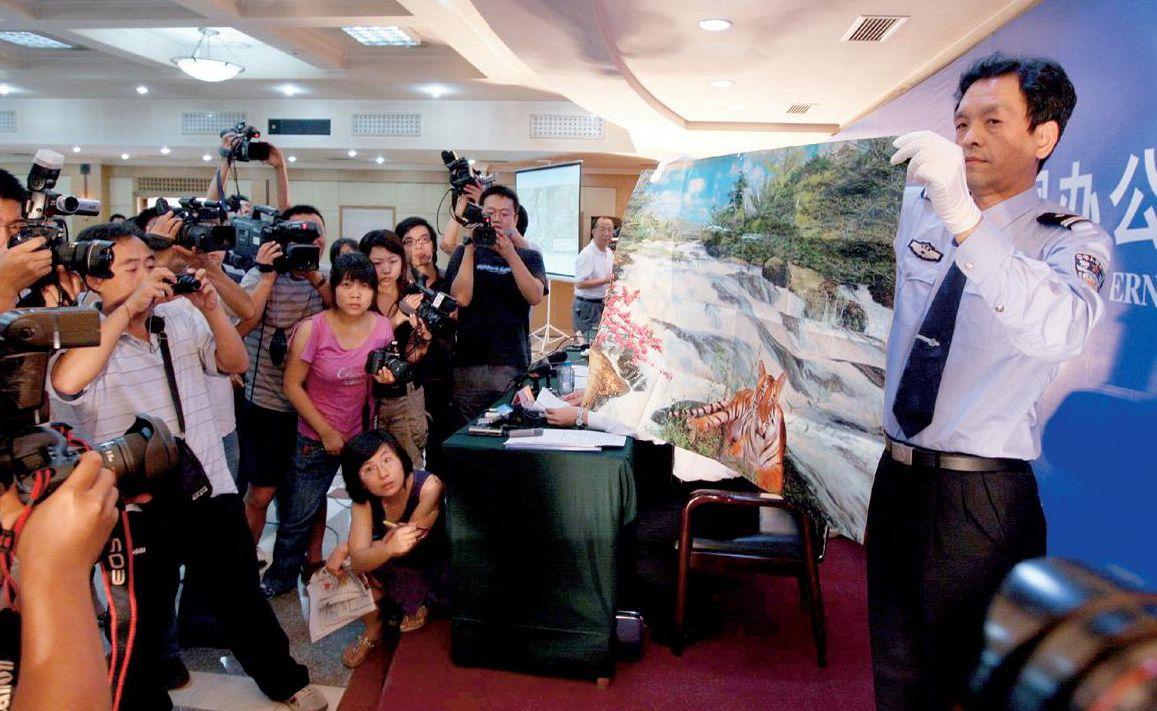

一提到公民社會大家首先想到的是一些公民社團組織,如“非政府組織、私人志愿者組織、慈善團體、社區組織、宗教組織、環保組織、專業協會”等等;其實更重要的是廣大民眾的是否具有基本的公民素質,公民社會是由具有基本公民素質的人們組成的。如果民眾不具備基本公民素質就是社會上充斥著各種“社團組織”及“非政府組織”,也不一定是公民社會。公民素質的基礎是公民自覺。公民自覺不只是意識到自己的權利和義務,更多對于公共事務的參與,并從中培育公德心,從而建立起全新的社會秩序。《中國新聞周刊》所報道的“周老虎”事件,“無根的慈善”等都體現了新時期人們公民意識的覺醒,這是中國希望之所在。