淺析綜放綜采混合開采技術應用

(山西省煤炭建設監理有限公司,山西 太原 030012)

在過去綜放技術還不夠成熟的時候,一般都選用分層開采的方式對厚煤層進行開采。綜放綜采這一混合開采技術,不但會受到煤礦地質條件及一線生產設備的制約,同時,運輸、生產及通風等系統,也將對巷道產生一定的影響。當對上分層煤體進行回采時,由于工作面設計的長度不夠,及工作面兩側的煤柱預留設計過大,導致不能對某些邊緣煤體進行回采。因此,對于煤礦開采來說,在不違背環保開采的前提下,要想有效提高其經濟效益,就必須結合煤礦的實際情況,選擇最佳的開采方式及開采技術等。

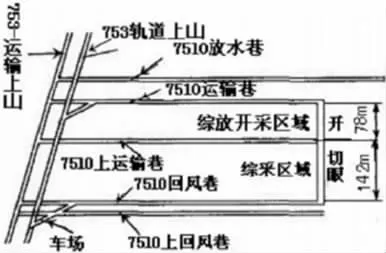

本文主要以某煤礦的7510工作面為例,對該實例中運用綜放綜采這一混合技術時,應充分重視的問題以及相關的經濟效益進行分析。7510工作面的東側是7508采空區,西側是采區放水巷的煤柱,南側是75采區巷道的保護煤柱,而北側則是7510上分層的放水巷煤柱。在對7510工作面進行布置的時候,為了能使煤炭采出率與經濟效益得到有效提升,可將采區邊緣的煤柱與下分層工作面進行統一布置。先將工作面的長度增加至220m,再將開采工藝進行劃分,對于距離在78m以內的采取邊緣實煤體段,可選擇綜放工藝進行開采,而對于距離在142m之內的上分層已采段,則可選擇下分層綜采工藝進行開采。此時,綜放與綜采這兩種回采工藝,便同時處于了一個工作面之中,工作面的平面布置圖見圖1所示。

1 7510工作面的地質條件分析

本次將山西組中下部的3﹟煤層作為開采對象,該煤層的平均厚度約為6.59m,共有3個自然分層,并含有兩層夾矸。由于該工作面是沿煤層做的傾向布置,因此,運回兩巷的煤層都具有一定的自然坡度,約為2~10°,切眼的平均坡度則為8°,煤層普氏系數f=0.8~1.0,直接頂普氏系數f=3~7,夾矸普氏系數f=2~3,直接底普氏系數f=3~8。

2 混采工作面的設備選型與配套

要想讓生產效能得到充分發揮,并達到經濟可靠運行及高產高效的目的,就必須對混采工作面中所采用的設備,進行正確的配套及選型,這也是工作面生產過程中的一項關鍵性技術。結合當前的生產情況來看,在對混采工作面的設備進行挑選時,應以設備的適應性及設備配套等方面為重,一方面要始終堅持在過去使用的綜采與綜放設備上進行改造,另一方面要對綜采和綜放在其交界處的設備配套問題上,進行科學合理的思考。

圖1 7510工作面的平面布置

2.1 支架的配備

本次混采工作面選用的采煤機型為MXA-300,前部輸送機的機型為SGZ-764/630,本次綜放區共選用了51組低位放頂煤支架,其型號為ZZP-4800/17/33,而綜采區則選用了93組型號為ZY-35的支架。需要注意的是在兩個開采區域的交界處,為了充分能滿足生產的需求,一般可以不用安裝排尾架,只需要安裝好基本架即可。

2.2 后方運輸機的配備

由于放煤區的位置具有一定的特殊性,因此,在對后部輸送機的尾部進行放置時,始終無法避開工作面的中間范圍,但為了有效控制設備的資金投入,可選用現有的后部輸送機,其型號為SGZ-762/2×250。經過相關的研究與分析之后,在不影響設備的正常牽引功率為前提下,對現有的后部輸送機進行了一系列改造。如將該機型的雙電機牽引改成了單電機牽引,將其機尾的長度與寬度改成了90cm與50cm,同時撤消了機尾的驅動裝置。這樣才能根本上降低放頂板的管理難度,以及有效避免后方部位出現運輸機事故。

3 合理確定混采工作面的工藝參數

首先,應合理確定出混采工作面中兩巷道的布置方式。為了能將煤柱損失降到最低限度,以及有效避讓剪應力的集中區域,按照75采區所具有的礦壓特點,在對混采工作面中的回風巷道進行布置時,可采用與上分層回風巷道中線對中線,但保證其內錯8m的方式來進行。結合當前擁有的技術裝備水平來看,在對運輸巷進行布置時,可與上層的運輸巷外錯78m,而混采工作面中的切眼長度則可設置為220m。

其次,應合理確定出混采工作面中所涉及的回采工藝。通常情況下,混采工作面中均使用端部斜切進刀來進行雙向采煤,而綜放工作面則選擇一刀一放的方式,并將放煤步距控制在0.6m。同時,為了便于綜放與綜采交匯區域的頂板管理,交界區域綜放段機尾位置的3架將不會進行放煤。

4 混采工作面礦壓的規律及特點

對于研究煤礦工作面中的礦壓規律來說,它本身就是一項非常重要的技術,而對于綜采與綜放交匯區域所呈現的礦壓特點研究,就顯得更加重要。因此,為了清楚掌握混采工作面中的礦壓規律及特點,該工作面中專門設置了相應的壓力監測系統,以便對其礦壓規律進行有效監測。

首先,對基本頂的活動特點進行監測。由壓力監測系統測得:基本頂其第一次垮落的步距范圍為19.8~24.6m,平均值為22.2m,并且該工作面存在著不同步的特點,也就是基本頂來壓時綜采區呈現出超前的特征,而綜放區則呈現出落后的特征。同時,由于綜放與綜采的交匯區域,還承受著來自于上分層開采遺留下的殘余集中壓力所帶來的影響,因此該區域的壓力明顯高于其它地方。

其次,對工作面中的支護阻力進行評價。正常情況下,綜放與綜采工作面中的支架額定阻力分別為4800kN和3920kN,而通過實際監測得到的數值卻有所偏差,綜放工作面中支架測得的最大工作阻力為3419.46 kN,約占額定值的71%,綜采工作面中支架測得的最大工作阻力為3391.2 kN,約占額定值的86%。由此可知,一定要為支架阻力留有充足的余量,當工作面來壓的時候,能使綜放與綜采的富余量分別為29%和14%。

此外,對礦山壓力進行控制。雖然綜放與綜采的工作面所用支架,均能滿足工作阻力的要求,但是在開采的最初階段,支架所具有的初撐能力普遍都不高,因此工作面顯現出的礦壓就比較嚴重,以至于對工作面的正常推進造成了一定的影響。為了對工作面礦壓的顯現程度進行有效控制,隨后便對液壓系統所具有的工作壓力進行提升,同時對支架的狀態進行調整,然后利用帶壓移架、追機作業、加快工作面的推進速度及支護等措施來有效降低工作面礦壓的顯現程度。

5 混合開采中的關鍵性技術

由于混采工作面是由綜放與綜采兩部分組成的,其中綜采工作面中的上分層已經回采,所以它的煤頂和人工頂板茬邊,都存在著應力相對集中的問題,而這一問題將使茬邊位置的頂板管理變得異常困難,反復出現的片幫冒頂將對工作面的正常循環造成極大的影響,因此,必須有針對性的采取措施,從而起到防范及控制的作用。

5.1 一般片幫冒頂所采用的防范措施

首先,對原有的機采高度進行有效控制。經過相關的觀察及測定發現,在離煤層底板約2.8~3.2m的位置,存在著一個強度相對偏大的穩定層,因此,為了避免該穩定層受到破壞,以及有效降低煤壁片幫問題的發生率,可將原有的機采高度3m,控制在2.6~2.8m之間。

其次,應嚴格控制工程質量。出現片幫冒頂與工程質量也存在著非常密切的關系,因此,為了有效避免出現片幫冒頂問題,在工程質量的控制上就必須嚴格。例如采煤機必須將頂板割平,從而確保三直一平能順利實現,支架該進行前移處理時,就必須及時進行前移等。只有這樣才能讓頂梁接頂變得簡單,從而降低頂煤懸露的面積與時間。

此外,讓支架的工作狀態能始終保持良好。

5.2 嚴重片幫冒頂所采用的防范措施

通常情況下,嚴重的片幫冒頂問題僅會在局部出現,一般針對這種情況都是采取以下兩種方式進行預防,即預先打好玻璃鋼錨桿,或者是利用馬麗散對工作面煤壁的前方位置,以預注射的方式對其進行化學加固。并且為了不對正常的生產造成影響,上述兩種防范方式都可在檢修班時進行。

6 混采技術的整體效益分析

6.1 關于資源才出率的分析

由于綜放部分剛好是采區邊角的煤柱,這部分在開采過程中要么進行非正規的開采,要么干脆不對其進行開采,因此它的采出率是非常低的,但是對其應用了混采工作面之后,無論是礦井資源還是采區的采出率,都得到了較大的提高。

在本次混采工作面中,它比那些不正規、不科學的采煤方法,在邊角煤回采這項中就多采出了23.9萬t煤,其采出率較過去提高了29.9%。

6.2 關于經濟效益的分析

從經濟效益的角度出發,采用混合開采技術之后,其回采儲量達到了39.2萬噸,創造的增加產值約為11760萬元;除此之外,循環產量與工作面的單產量,分別提高了51%與40%,而萬噸煤的掘進率與噸煤的單耗分別降低了51%與38%,并且還將工作面的回采期足足延長了4個月之久,可見其具有的經濟效益非常明顯。

6.3 關于社會效益的分析

將綜放與綜采結合起來的混合開采技術,應用于相應條件下的煤礦開采中,不但極大地提高了采區與礦井資源的采出率,同時還對采掘銜接等問題起到了緩解的作用,使礦井自身的服務年限得到了較大的延長,可見其社會效益是非常明顯的。

[1]莊飛.淺析綜放綜采混合開采技術在煤礦開采中的應用[J].神州,2012.

[2]滿明.淺議煤礦開采技術[J].黑龍江科技信息,2013(03).

[3]曾泰.綜放與綜采混合采煤工藝在特殊開采地段的應用[J].內蒙古科技與經濟,2009(10).

[4]張云國.綜采放頂煤開采技術現狀[J].中國礦業,2010(07).

[5]劉一博,白云虎,侯建國.淺談綜采放煤開采的發展及存在的問題與對策[J].煤礦安全,2011(06).

[6]郭玉峰.綜采放頂煤開采技術研究[J].中小企業管理與科技(下旬刊),2009(11).

[7]唐軍華,楊計先.五陽礦綜放綜采混合開采實踐[J].煤炭科學技術,2005(11).

[8]侯永平.綜放綜采混合開采技術在煤礦開采中的應用[J].煤,2006(02).