基于生態移民視角的山西吉縣土壤侵蝕敏感性評價

張淑莉,張愛國,孟憲玲,尹惠敏

(1.山西師范大學城市與環境科學學院,山西臨汾 041004;2.臨汾市水利局,山西臨汾 041008)

1 研究背景

生態移民是指基于直接的或間接的自然生態原因,以恢復、保護區域生態環境與規避生態災害為主要目的,將居住在特定生態區(具體是指惡劣生態區、敏感生態區、重要生態區、災害生態區等)的人口遷移到其他生態區(尤其是生態環境承受能力高的地區),以及由此活動而產生的人口遷移活動,是通過移民方式解決區域生態環境問題的一項重要舉措。國內許多學者已對我國現代生態移民進行了多視角的研究,包括生態移民的功能價值[1]、動因機理[2]、主體特征[3]、決策過程[4]、遷移模式[5]、移民效果[6]、遷移自愿性[7]、適應性與穩定性[8-9]、問題與對策[10]、移民政策[11]等方面。盡管不同學者對生態移民有不同的認識,但其核心內涵是一致的,即把生態超載人口遷移到生態人口承載能力高的地區,這就要求確定出遷出地與遷入地的合理生態承載人數,而這一合理生態承載人數的規模主要取決于遷出地與遷入地由生態惡化值、生態敏感值、生態重要值、生態災情值等分量及其耦合關系所形成的生態特征綜合值,土壤侵蝕敏感性評價是確定區域生態特征綜合值的一個重要依據。盡管目前有關區域土壤侵蝕敏感性評價的研究成果較多,但基本上沒有與生態移民直接掛鉤。

基于國家社會科學基金項目“貧困地區大規模生態移民可持續發展研究”的需要,選擇山西省吉縣作為生態移民研究典型案例區之一,項目組人員在2013年3~4月對吉縣生態移民區的基本概況、土壤侵蝕敏感性、水土保持生態效應等情況進行了實地調研。在此基礎上,結合“3S”等其他研究方法與相關研究成果[12],本研究從生態移民視角對山西省吉縣土壤侵蝕敏感性進行評價,旨在深化生態移民的動因機理研究,為吉縣未來的生態移民區域選擇提供決策依據。

2 吉縣概況

吉縣位于山西省臨汾市西南部,現轄3鎮(吉昌、屯里、壺口)5鄉(車城、文城、東城、柏山寺、中垛),總面積1 779.52 km2。

吉縣整個地勢是東北高西南低,境內梁峁交錯,溝壑密度為5~8 km/km2;全縣年降水量為400~650 mm,降水強度較大;主要河流有州川河、清水河與昕水河,多年平均徑流量為1 956萬m3/a,境內主要有謝悉水庫、欄桿水庫和上帖水庫,河流與水庫濕地面積總體較小且有減少趨勢;褐土是本縣的主要土類,多發育在黃土及洪積、沖積、坡積物上,抗蝕性差;吉縣除人祖山有少量原始森林外,大部分為次生林和人工林、退耕還林,生物多樣性比較豐富但保育難度加大;在土地利用上,宜林宜草地比重較大但實有林草地面積比重較小,特別是草地面積明顯下降;森林覆蓋率不斷提高但分布不均,主要集中于北部和東部山區且樹種比較單一,中南部、西部農耕區較低,相應的土壤侵蝕比較嚴重。吉縣是國家級貧困縣之一,境內礦產資源貧乏,是典型的農業縣,因污染性產業極少,所以環境空氣質量達到國家二級標準,除清水河流經城鎮的河段水污染較嚴重外,境內其他河流幾乎未被污染,全縣飲用水水質100%達國家標準。

吉縣是黃河北干流地區水土流失最為嚴重的縣域之一,目前土壤侵蝕區占全縣土地總面積的54.01%,年土壤流失量為775萬t,年均侵蝕模數8 067 t/km2,土壤侵蝕呈現出面積廣、強度高、時空分布集中、類型復雜的特點。從全縣來看,溝蝕、面蝕、重力侵蝕是吉縣土壤侵蝕的主要類型,其中影響最大、危害最嚴重的是溝蝕。目前全縣的土壤侵蝕強度,按水利部發布的土壤侵蝕分類分級標準(SL190—2007)統計[13],屬輕度的面積為81.89 km2,占侵蝕面積的8.52%,主要分布在人祖山和東南部的石質山地森林區;屬中度的面積為124.47 km2,占12.95%,主要分布在本縣東北部的屯里鎮;強烈、極強烈和劇烈侵蝕的面積總共為754.77 km2,占78.53%,主要分布在沿黃河一帶及中南部,包括文城鄉、東城鄉、吉昌鎮、車城鄉、中垛鄉和柏山寺鄉。

截至2012年底,全縣水土保持生態建設共完成綜合治理面積751.11 km2,其中水平梯田113.35 km2、壩地 13.16 km2、灘涂 4 km2、旱塬地 17.9 km2、喬木林375.12 km2、灌木林 39.7km2、經濟林 59.38 km2、草地56.9 km2、封山育林71.6 km2,綜合治理度達到了78.15%;實施生態修復面積501.33 km2,建設骨干壩55座、中型壩68座;年均土壤侵蝕模數由新中國成立初期的12 600 t/(km2·a)降低到目前的8 067 t/(km2·a),降低了35.98%,徑流量減少了30%以上。

為了進一步有效改善吉縣的生態環境,結合其他生態保護與建設手段,吉縣在林業局、發改局、扶貧局及城建局的組織下,對地處該縣嚴重水蝕區、缺水區、滑坡敏感區、重要生態區的農戶實施了以村內遷移為主要模式的生態扶貧移民。移民從1998年開始,已實施了近15年,遷移總人數15 000人,移民方式有建移民新村、分散移民兩種,分布在全縣8個鄉鎮。

3 吉縣土壤侵蝕敏感性評價

3.1 評價因子

采用通用土壤流失方程(USLE)的基本形式,根據吉縣的實際情況對相關因子加以修正后進行評價,評價因子包括降雨侵蝕力因子(R)、土壤因子(S)、地形因子(L)與地表覆蓋因子(C)。

降雨侵蝕力因子(R):根據殷水清等人的研究思路[14],利用收集的吉縣降水資料和征求氣候專家意見進行數值內插,用GIS繪制吉縣的R值分布圖。

土壤因子(S):根據張愛國等人的研究成果[15],采用土壤抗沖系數對水蝕土壤因子進行定量評價,并繪制吉縣的S值分布圖。

地形因子(L):根據代靈燕等人的研究思路[16],采用地形起伏度作為地形指標。在吉縣地形圖上用1 km×1 km柵格作為起伏度提取單元,用GIS繪制吉縣的L值分布圖。

地表覆蓋因子(C):根據張紅月的研究思路[17],綜合運用植被類型作為評價指標,并利用吉縣植被類型圖繪制吉縣的C值分布圖。

3.2 評價方法

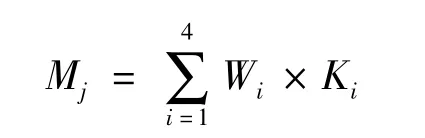

由于降水侵蝕力、土壤、地形、地表覆蓋因子對研究區土壤水蝕敏感性的影響程度不同,可運用加權求和法來反映這些因子的綜合作用,即:

式中:Mj為第j空間單元的土壤侵蝕敏感性綜合指數;Wi為第i個因子的權重;Ki為第i個因子的敏感性等級值。

第i個因子的權重值采用層次分析法確定,其中R的權重值為0.183,S為0.268,L為0.073,C 為0.476,反映出該縣的地表覆蓋狀況與土壤抗沖性能是影響土壤侵蝕敏感性的主要因子。

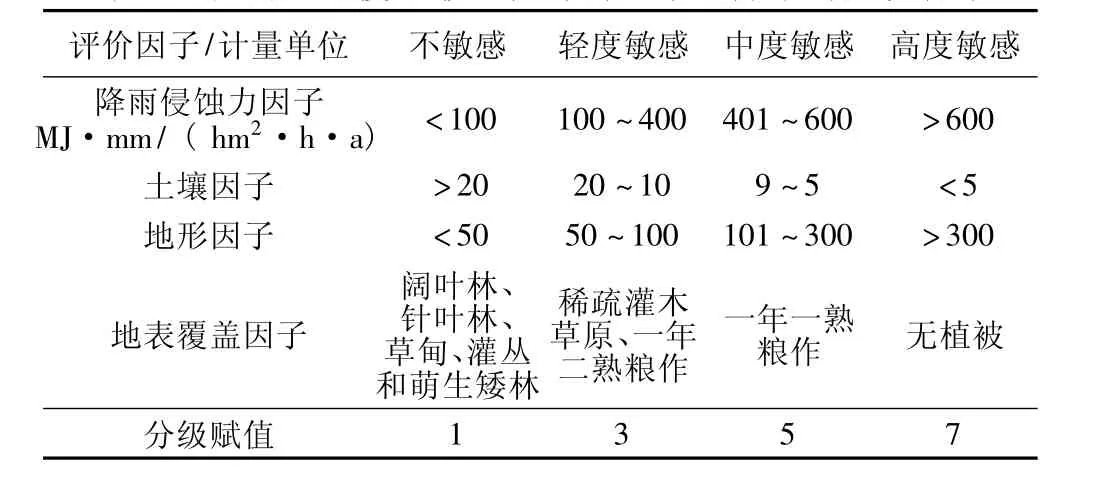

對于第i個因子的敏感性等級值,先統一劃分為4級(不敏感,輕度敏感,中度敏感,高度敏感),再根據研究區內各評價因子的值域情況確定出等級并分級賦值(表1)。

表1 吉縣土壤侵蝕敏感性評價因子的分級與賦值標準

3.3 評價結果

根據吉縣各評價單元的土壤侵蝕敏感性綜合指數分級與分區統計結果,全縣可分為4個等級的土壤侵蝕敏感區,其中高度與中度敏感區面積占到全縣總面積的59.85%,而輕度與不敏感區面積較小;針對不同等級的土壤侵蝕敏感區,應在生態環境保護方向與生態移民主要措施上加以區別對待。以下側重于從各個等級敏感區的空間分布、生態環境特點、主要生態環境問題、生態環境保護方向與生態移民主要措施等方面進行概述。

(1)高度敏感區。分布在沿黃河的黃土高原丘陵溝壑區以及縣域中部和南部,包括文城鄉、東城鄉、吉昌鎮、中垛鄉的全部,車城鄉和柏山寺的一部分,面積約537 km2。該區域地形起伏度在300 m以上,年均降水量為420 mm,雨季降水強度特大,降雨侵蝕力大于600 MJ·mm/(hm2·h·a),土壤類型主要是褐土性土,抗沖系數小于5。地表覆蓋率極低,大部分地區溝蝕強烈,溝坡的瀉溜與崩塌嚴重,水蝕強度屬極強度、劇烈侵蝕,是臨汾市乃至山西省水蝕最嚴重的區域之一。今后生態保護措施與發展方向是以恢復植被為主體,同時通過山坡防護、山溝治理、山洪排導、蓄水保土與農業工程措施加以治理,在生態移民主要措施上以此區域作為全縣生態移民主要遷出區,以跨鄉鎮整體移民為主要模式。

(2)中度敏感區。分布在車城鄉中部清水河西支流流域和屯里鎮北部,面積約528 km2。地形起伏度較大(100~300 m),年均降水量為540 mm,雨季降水強度較大,降雨侵蝕力在401~600 MJ·mm/(hm2·h·a)之間,植被以一年一熟糧作為主,荒地面積大,土層薄,抗沖系數較小(5~9),溝蝕較嚴重。今后生態保護措施與發展方向上以退耕還林還草、封山育林措施為主,輔之以小流域綜合治理與改進農業耕作方式;在生態移民主要措施上以此區域作為全縣生態移民潛在遷出區,以跨村分批移民為主要模式。

(3)輕度敏感區。分布在吉縣東北部和東部的屯里鎮,面積約471 km2;地形起伏度較小(50~100 m),降雨侵蝕力在100~400 MJ·mm/(hm2·h·a)之間;以褐土亞類為主,主要植被為稀疏灌木草原、一年二熟糧作。昕水河橫貫全境,河谷較寬,河岸形成了許多寬窄不一的灘地和階地,土壤肥沃,抗沖系數較大(10~20),是吉縣的主要產糧區之一,區內東部山區海拔1 200 m以上林區隸屬于呂梁山森林經營局屯里林場。今后生態保護措施與發展方向上以農業工程措施為重點,沿等高線修筑梯田耕作、間作套種混作、帶狀間作作為主要途徑;在生態移民主要措施上以此區域(除屯里林場外)作為全縣生態移民重點遷入區,以易地生態移民為主要模式,盡可能地在屯里鎮及所轄行政村中心新建移民村統一安置。

(4)不敏感區。主要分布于人祖山、管頭山石質山區,面積約243.52 km2。海拔在1 400~1 720 m之間,年降水較多,大約為610 mm,森林覆蓋度達80%以上,野生動植物資源集中分布,大部分已列入省級自然保護區,土壤抗沖系數大于20。今后生態保護措施上主要通過封山育林促進生態系統更新,開展生態旅游帶動社會經濟發展。在生態移民主要措施上以省級自然保護區為主要區域進行生態移民遷出,并以跨鄉鎮整體移民為主要模式。

[1]黃芹.實施生態移民,同步實現全面小康[J].中共銀川市委黨校學報,2011(5):41-44.

[2]隋藝.生態移民遷移的動因分析——以三江源X村生態移民為例[J].青海社會科學,2012(3):71-75.

[3]孟向京.三江源生態移民選擇性及對三江源生態移民效果影響評析[J].人口與發展,2011,17(4):2-8.

[4]張小民.西部地區生態移民研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2008.

[5]吳曉英.沙漠化地區生態移民模式研究——以民勤湖區為例[D].蘭州:蘭州大學,2006.

[6]王桂芬.生態移民經濟效益指標體系的構建及對貧困村瞄準效率的實證研究——來自寧夏農戶的調查分析[J].生態經濟,2010(11):48-51.

[7]胡華征.生態移民的自愿與非自愿性研究——內蒙古阿拉善盟孿井灘調查[D].北京:中央民族大學,2004.

[8]解彩霞.三江源生態移民的社會適應研究[D].蘭州:蘭州大學,2009.

[9]董翀.生態移民村移民留守意愿因素分析——以內蒙古中西部地區為例[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2009.

[10]張雪楊.生態移民行政補償研究[D].呼和浩特:內蒙古大學,2007.

[11]侯東民.移民經濟政策市場化:內地“買地移民”的調查[J].人口與發展,2008,14(4):57-62.

[12]弓曉鵬.縣域生態功能區劃方法論研究——以吉縣為例[D].臨汾:山西師范大學,2008.

[13]SL190-2007,土壤侵蝕分類分級標準[S].

[14]殷水清,謝云.黃土高原降雨侵蝕力時空分布[J].水土保持通報,2005,25(4):29-33.

[15]張愛國,張平倉,楊勤科.區域水土流失土壤因子研究[M].北京:地質出版社,2003:155-160.

[16]代靈燕.黃土高原嚴重水土流失區多尺度DEM地形因子分析[D].西安:陜西師范大學,2012.

[17]張紅月.地表覆蓋時空分布定量分析[D].泰安:山東農業大學,2012.