互助縣坡耕地水土流失綜合治理調查

張桂蘭

(互助縣水利局,青海互助 810500)

互助縣地處黃土高原、青藏高原交接地帶,是青海省水土流失最為嚴重的縣份之一[1]。全縣土地總面積3 423.9 km2,水土流失面積2 470 km2,土壤侵蝕模數5 000~12 000 t/(km2·a),年輸入湟水河泥沙1 235萬t。全縣80%以上的區域屬旱作農業區,坡耕地面積廣闊,是水土流失的主要源地之一,而水土流失和干旱缺水嚴重制約著當地農業和農村經濟的發展,因此坡耕地綜合治理是改善農業生產基礎條件的根本措施和途徑。

1 坡耕地治理情況

互助縣有坡耕地37 277.21 hm2,占耕地總面積的51.23%,其中 < 5°、5°~ 10°、10°~ 15°、15°~ 25°、≥25°的坡耕地面積分別為 4 375.00、5 182.24、14 100.04、9 490.02、4 129.91 hm2,主要分布在沙塘川、哈拉直溝、紅崖子溝、大通河、馬圈溝、水磨溝等流域的溝坡地帶。

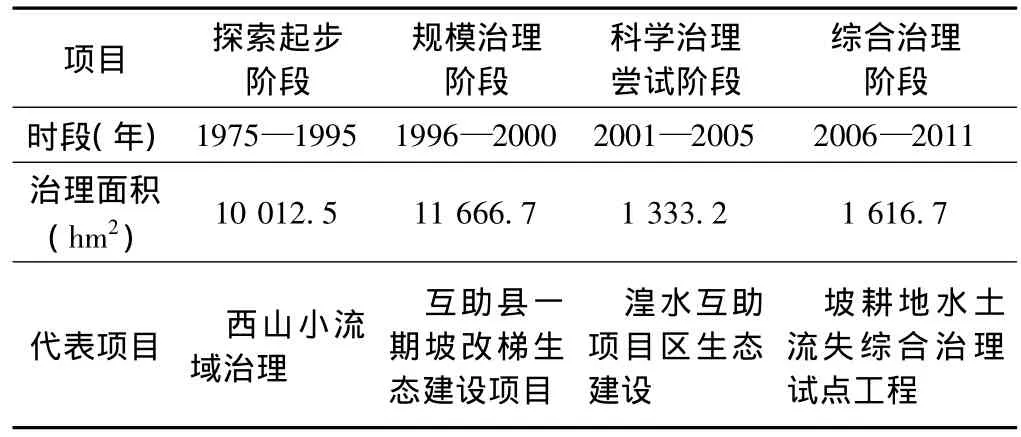

作為青海省坡耕地水土流失綜合治理的典型示范縣,自20世紀70年代起,互助縣經歷了探索起步、規模治理、科學治理嘗試、綜合治理4個大規模坡耕地治理階段(表1),尤其是在綜合治理階段,取得了顯著成效。

2 坡耕地治理效益調查

2.1 不同治理模式效益對比

水土流失綜合治理能有效提高坡耕地的經濟“三增”(增產、增收、增效)和生態“四保”(保水、保土、保肥、保墑)效益。在治理面積相同的條件下,對比傳統配套模式(坡改梯+田間道路)和單一模式(坡改梯)的經濟和生態效益。

表1 互助縣坡耕地水土流失治理階段

(1)配套模式。以2002年東山鄉寺爾村150 hm2坡改梯+25 km配套田間道路治理項目為例,年增保土0.61萬t、保水10.13萬m3;年增產糧食(按糧食作物計)18.29萬kg,以市場單價1.8元/kg計,年增收32.92萬元;由于新修的田間道路暢通,當地180戶(人口2 640人、勞力880人)將所飼養的216頭(匹)大牲畜全部賣出,購置機械(手扶拖拉機、播種機、旋耕機、脫粒機)235臺,農業生產機械使用率達到97.5%,年累計節省勞力8 800人次,剩余勞動力外出務工收益為44萬元/a。綜上,當年寺爾村采用配套模式總計增收76.92萬元,人均增收291.40元。此外,坡改梯及配套項目實施后,該村農業生產基礎設施得到了很大改善,農業、林業、畜牧、扶貧、交通等相關部門投資的項目及資金逐年增多,已成為東山鄉首富村、流域治理示范村和全國綠化千鄉萬村示范村。

(2)單一模式。以與寺爾村一嶺之隔的東山鄉大泉村在1986年小流域治理實施的150 hm2坡改梯項目為例,年增保土、保水和增收效益與寺爾村相近;由于田間道路未及時配套,僅依靠原有的5.9 km田間小路進行人力+牲畜的原始農業耕作,當地的160戶(人口2 134人、勞力857人)所飼養的234頭大牲畜不能賣出,新型機械不能購置,農業生產機械使用率僅為32.4%,年累計節省勞力4 268人次,外出務工所得21.34萬元。綜上,當年大泉村采用單一模式總計增收54.26萬元,人均增收254.26元。

兩地相比,除去人口因素,大泉村年人均增收比寺爾村少37.14元。如今,大泉村的村民也認識到了田間道路建設在改善生產生活條件和促進經濟發展方面的重要性。

2.2 治理經驗

坡耕地水土流失綜合治理是惠及民生的公益性事業,互助縣始終堅持走“國家補、地方拿、群眾籌”的路子。在項目實施中全面推行“五制”(項目法人制、監理制、招投標制、合同制、公示制),“三控制”(質量、投資、進度控制),完善建管機構和程序,確保項目順利實施。在項目前期準備、施工、管理的各環節中,設計、施工、管理單位均充分尊重群眾意愿,做好事前、事中、事后宣傳和典型示范,提高群眾對項目的認知度。農業、扶貧、財政部門和項目區所在鄉(鎮)積極引導群眾調整種植結構,協調解決農產品產供銷等環節存在的問題,使廣大農民真正得到實惠,從而激發他們投入工程建設的積極性。

3 制約因素分析

互助縣自實施小流域治理以來,部分離村莊近、交通方便、局部具灌溉條件的<25°坡耕地均實施了坡改梯,部分>25°的坡耕地實施了退耕還林,取得了較為明顯的生態、經濟、社會效益。但由于坡耕地面積大、治理項目有限、資金短缺等,全縣仍有37 277.21 hm2坡耕地需要治理,包括≤25°的未進行治理或治理不完善的33 147.3 hm2坡耕地,>25°的擬實施退耕還林還草或進行第二類(草田輪作、間作與套種、帶狀間作、種植綠肥)保水保土耕作措施的4 129.91 hm2坡耕地。

經過調查和分析,互助縣坡耕地水土流失綜合治理主要存在以下幾個制約因素:①水利設施配套薄弱、滯后及不足,梯田建成后灌排困難;②除4 275 hm2易修坡耕地外,剩余坡耕地地形復雜,施工難度大,單位面積投資較高;③農業、林業、畜牧、扶貧、水利等部門的項目、資金整合效應不足,部分群眾對項目的認知度、參與度、支持度不高,對項目的前景發展仍持觀望態度;④坡耕地綜合治理項目來源少、渠道窄、投資小,滿足不了農業基礎設施發展需求。

4 坡耕地治理建議

互助縣在坡耕地水土流失綜合治理中取得了顯著成績,但也存在資金短缺、措施布局不合理、群眾認知度不高、項目資金整合不足等問題,根據互助縣的氣候、地理、經濟、社會條件,為今后的坡耕地水土流失綜合治理提出幾點建議。

(1)資金方面。建議國家和地方財政予以必要的支持和配套,增加投資并做到專項專用。如果互助縣≤25°的33 147.3 hm2坡耕地全部實施坡改梯,則每年可保水2 237.44萬m3(675 m3/hm2)、保土134.25萬m3(40.5 t/hm2),保水量相當于縣內41座大中小型水庫總庫容4 971.91萬m3的45%、興利庫容3 533.28萬m3的63.32%,保土量相當于41座水庫淤積庫容的7.18%,對于減輕土壤侵蝕,減少水庫、骨干壩、澇池、渠道泥沙淤積,增強農業發展后勁具有重要意義,有利于縣域生態體系建設的整體推進。

(2)治理技術方面。各鄉(鎮)應根據當地坡耕地地塊大小、坡度和勞力等情況因地制宜、靈活治理,對于<5°的平地、土壤侵蝕強度為輕度、土壤有機質含量>2%的坡耕地,宜通過土地資源整合,調整產業結構,與農、林、牧各行業示范點、特色種植基地等相結合,提高單位面積產出率;對于5°~25°的緩坡地,應根據土質、土層厚度、位置高低、交通便利程度、是否有大田集流窖節灌和渠系配套、行業項目整合情況、群眾意愿、鄉村(近、中、長)期規劃等自然、社會、經濟條件等進行坡耕地整治,不適宜的可采取第二類保水保土措施(草田輪作、間作與套種、帶狀間作、種植綠肥)、第三類保水保土耕作法(深耕深松、增施有機肥、留茬播種)等措施提高單位面積產量;對于25°~35°的陡坡地,土壤侵蝕強度為中度、強烈侵蝕,土壤有機質含量為0.1%~0.5%,宜采取退耕還林還草或第二類保水保土耕作等,既能增加地面植被覆蓋度,又能減輕水土流失,提高作物產量[2]。

(3)在坡耕地水土流失綜合治理中,優化山、水、田、林、路布局,調整產業結構,發展特優產業。一些鄉(鎮)開創了適合自身農業發展的路子,如西山鄉以坡耕地治理為基礎,探索出了“坡改梯+田間道路+農田防護林+生態林草+退耕還林+骨干壩+水窖+澇池+渠系配套+節能日光溫室+科技”的以坡改梯為主導措施的淺山旱作農業發展路子,有效提高了農業綜合效益;蔡家堡鄉注重思路創新,按照“坡改梯+田間道路+生態林業+玉米雙壟全膜+大田集流窖節灌+馬鈴薯基地”的生態農業治理模式,全面推進流域開發治理,取得了較好的效果。

[1]徐尚輝,馬國安.互助縣西山流域溝道壩系工程建設經驗[J].中國水土保持,2009(4):51-52.

[2]徐尚輝,林惠萍.互助縣水土流失問題及其坡耕地水土綜合整治的對策建議[J].中國水利,2009(16):42.