基于PSR模型的七里海濕地生態脆弱性評價研究

秦 磊,韓 芳,宋廣明,李立偉,王志剛,張寶華,江勝國

(1.天津華北地質勘查局地質研究所,天津 300170;2.天津華勘集團有限公司,天津 300170)

濕地是一個水陸相互作用形成的特殊生態系統,是陸地生態系統與水域生態系統相互連接的紐帶,既是緩沖區又是脆弱區。濕地生態脆弱性評價的方法很多,但由于評價目標的特殊性及復雜性,目前尚未形成一種普遍認可的評價方法,一般是將定性分析與定量分析相結合,常用的有層次分析法(AHP)、定量分析法、綜合指數法、模糊分析法、定性分析法、EFI法、PSR法等[1]。許多研究人員對濕地生態脆弱性評價方法進行了研究,例如麥少芝等[2]應用PSR法進行濕地生態系統健康評價,提出了濕地生態系統健康評價指標體系;楊一鵬等[3]應用遙感技術,以PSR模型分析了松嫩平原西部濕地的生態環境狀況;周亮進[4]采用AHP法從影響因素、表現因素、脅迫因素等方面選擇了14個評價指標,對閩江河口濕地的生態脆弱性狀況進行了評價;劉振乾等[5]利用AHP法及綜合指數法,分析評價了三江平原濕地的生態脆弱性狀況。本研究采用“3S”技術,應用PSR評價模型,結合景觀生態學、生態健康理論,根據七里海濕地的環境特征,選取9個評價指標對七里海濕地生態脆弱性進行評價。

1 研究區概況

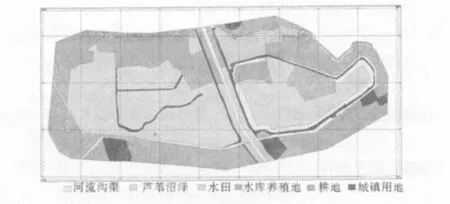

七里 海 濕 地 (N39°16'—39°19'、E117°27'—117°38')地處天津市寧河縣西南部,與濱海新區接壤,位于天津古海岸與濕地國家級自然保護區內。七里海濕地歷史上是眾水匯流之地,現仍與津唐運河、潮白河、曾口河等河流相連,潮白新河從北向南穿七里海而過,將七里海分為東海和西海,東海為水庫和蘆葦沼澤,面積約16.26 km2,西海為葦海,面積約32.27 km2,潮白新河及河灘地面積約8.00 km2。七里海濕地最大蓄水量0.8億~1億m3,年均氣溫11.2℃,年均降水量 600 mm[6]。

2 數據獲取與處理

選用覆蓋研究區范圍的1987年3月27日和2007年4月3日的ETM+影像數據作為數據源。遙感影像數據質量較好,無云雪覆蓋干擾,無原始數據質量缺陷。數據的幾何精校正以1∶5萬地形圖為依據,選擇與地形圖相一致的高斯—克呂格投影方式進行幾何參數校正。基于地形圖的大地坐標,采用控制點—多項式擬合校正方法選取地面控制點。采用二次多項式變換的計算模型進行影像圖與地形圖的配準,使其誤差小于1個像元。

以ETM741波段合成影像為基礎圖件、ENVI4.8為遙感數據處理平臺,結合MapGIS的空間分析功能,分析解譯七里海濕地土地利用方式,并利用GPS技術加野外調查,將得到的圖件作為提取生態脆弱性評價指標的基礎圖件(圖1)。

3 評價指標及評價模型

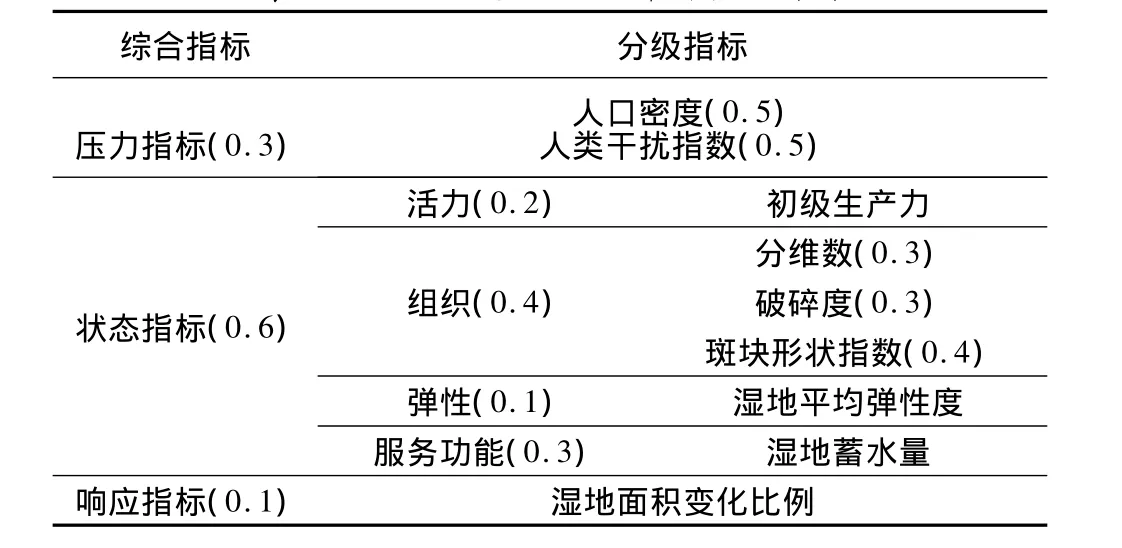

本研究七里海濕地生態脆弱性評價選擇聯合國經濟合作開發署建立的壓力—狀態—響應(Pressure-State-Response,PSR)框架模型,具體評價指標見表1[7]。

圖1 七里海濕地遙感影像解譯

表1 濕地生態脆弱性評價指標體系

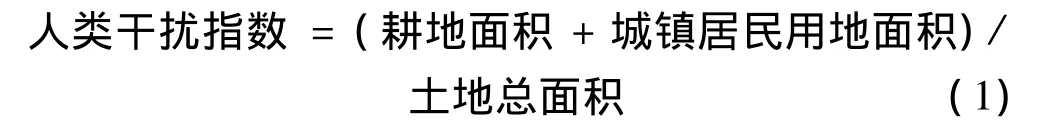

壓力指標主要選擇反映人類干擾狀況的人口密度和人類干擾指數。其中,人口密度是行政區域或人口普查區域的人口數量和面積的比值,人類干擾指數則是通過以下公式計算得到的:

狀態指標主要選用活力(初級生產力)、組織(分維數、破碎度、斑塊形狀指數)、彈性(濕地平均彈性度)、服務功能(濕地蓄水量)等指標。選用NDVI指數表征濕地生態系統的初級生產力,主要利用ENVI4.8遙感數據處理軟件,得到七里海濕地的NDVI植被指數影像圖,并利用密度分割法得到七里海濕地的NDVI植被指數分級結果。濕地平均彈性度主要是根據七里海濕地生態環境特征,對不同類型濕地的彈性度進行分類賦值。

響應指標主要選擇濕地面積變化比例,根據1987、2007年的非濕地數據(耕地、城鎮用地),利用MapGIS的空間分析功能,分析評價單元的非濕地面積變化情況。

本研究主要以200 m×200 m柵格點狀單元為評價單元,對每個評價指標圖件進行柵格化處理,再對評價指標圖件中的各個級別范圍值進行賦值,把柵格圖與已經賦值完畢的圖件進行疊加,利用MapGIS的空間分析功能對各圖層提取賦值。這樣,就把圖件中的賦值對應到了相應的網格點上。根據各個評價要素所占的權重,按照式(2)計算生態脆弱性指數,并根據該指數進行生態脆弱性分區。

式中:EVI為生態脆弱性指數;fi為第i個評價因子的評分值;wi為第i個評價因子的權重;n為評價因子數。

4 結果分析

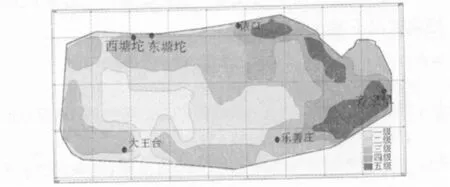

4.1 壓力指標

通過人口密度和人類干擾度計算得到的七里海濕地生態系統壓力指標分布結果見圖2。由圖2知,七里海濕地生態系統壓力指標達一級的約占10.51%,二級的約占28.02%,三級的約占40.02%,四級的約占13.23%,五級的約占8.22%。七里海濕地人類干擾度較小的地區主要集中在西七里海核心地帶,這里蘆葦沼澤面積較大,受人類活動干擾較小,濕地面臨的生態壓力較小。人類干擾度較大的地區主要是俵口、齊家阜及東七里海周邊地區,這些地區人口密度較大,耕地及城鎮用地面積較多,濕地面臨的生態壓力較大,應盡快采取措施減少人類活動對濕地生態環境的影響。

圖2 七里海濕地生態系統壓力指標

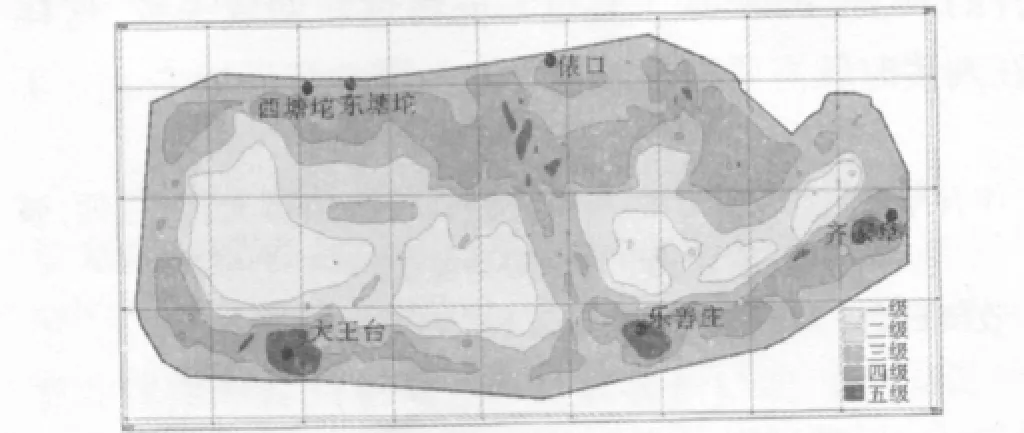

4.2 狀態指標

首先是活力指標,七里海濕地活力指標最低的是河流養殖池,最高的是蘆葦沼澤濕地。其次是組織指標,西七里海比東七里海濕地組織結構更加合理,這主要是因為西七里海濕地保持了較原始的天然濕地景觀,而東七里海濕地受人類活動干擾較大。再次,就彈性指標而言,水庫養殖池、河渠對維持生態系統彈性度、維護濕地生態系統的穩定性和改善區域小氣候調節能力都有著極其重要的作用,生態彈性度較好;水田、蘆葦沼澤雖對維持濕地彈性度有重要作用,但如果利用不好,會導致生態彈性度降低;耕地和城鎮用地對維持濕地生態彈性度作用極小。最后,就濕地服務功能指標而言,七里海濕地邊緣地區受人類活動干擾大,濕地服務功能弱;七里海濕地核心區域受人類活動干擾小,濕地的主要類型是蘆葦沼澤和水庫養殖池等,蓄水能力相對較強。

圖3 七里海濕地生態系統狀態指標

通過活力、組織、彈性、服務功能等4個指標得到七里海濕地生態系統的狀態指標分布結果見圖3。由圖3知,大王臺、樂善莊、齊家阜、俵口一帶受人類活動干擾影響較大,濕地生態系統內部結構不合理,健康狀況較差;以蘆葦沼澤為主的東、西七里海天然濕地受人類活動干擾相對較少,濕地生態系統內部組織結構較合理,服務功能較強。

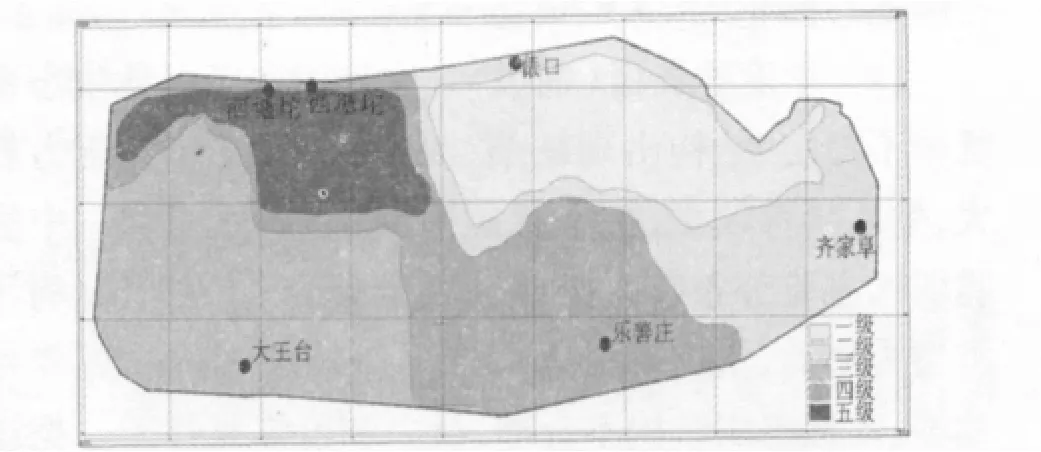

4.3 響應指標

濕地生態系統退化是濕地生態系統承受的壓力過大,承載力明顯不足的一種反應,也反映了濕地生態系統抵抗侵蝕能力下降的狀態。選取1987和2007年濕地轉變為非濕地的面積比作為響應指標,即評價單元內2007年非濕地面積與1987年非濕地面積之比,其分布結果見圖4。圖中東、西塘坨地帶濕地向非濕地轉化面積較大,說明七里海濕地生態系統脆弱性加劇。

圖4 七里海濕地生態系統響應指標

4.4 生態脆弱性指數

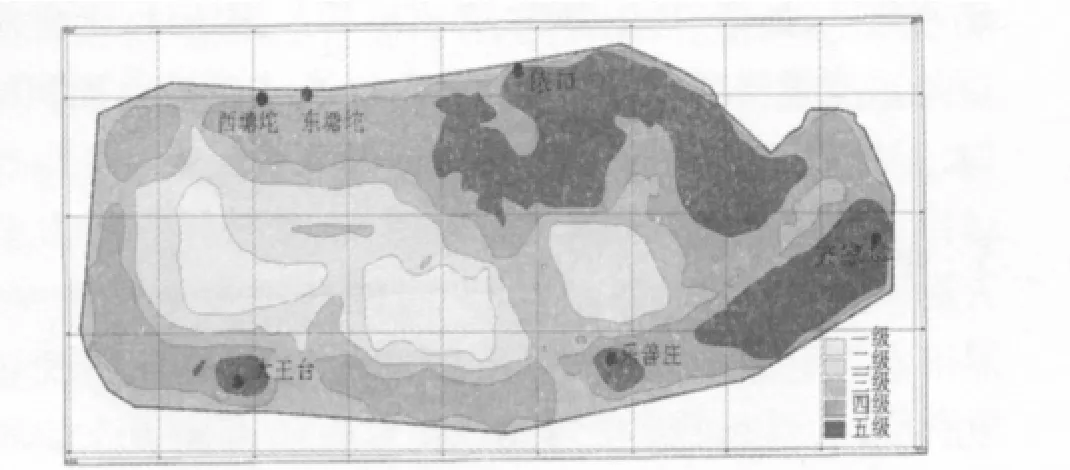

根據壓力指標、狀態指標、響應指標,加權計算得到七里海濕地生態脆弱性指數(EVI),并進行合理分區,得到七里海濕地生態系統脆弱性分區結果見圖5。將七里海濕地生態系統脆弱性等級劃分為五級。

圖5 七里海濕地生態系統脆弱性分區

(1)潛在脆弱區(一級)。潛在脆弱區濕地生態系統結構合理、功能完善、活力強,受外界壓力小,無生態異常,無濕地退化現象,抗干擾能力強。潛在脆弱區主要分布在西七里海的中心地帶,主要是蘆葦沼澤濕地。據統計,七里海濕地潛在脆弱區面積約為7.94 km2,占濕地總面積的8.36%。

(2)輕度脆弱區(二級)。輕度脆弱區濕地生態系統較穩定、功能較完善、活力較強,景觀格局較合理,受外界壓力較小,無生態異常,生態系統輕度退化。輕度脆弱區主要分布在西七里海外圍和東七里海東側,主要是蘆葦沼澤和河渠,受人類活動干擾較潛在脆弱區大,濕地存在一定的退化趨勢。據統計,七里海濕地輕度脆弱區面積約為16.36 km2,占濕地總面積的17.22% 。

(3)一般脆弱區(三級)。一般脆弱區濕地生態系統較不穩定、結構基本完整、有一定的活力,受外界壓力較大,已有少量生態異常出現,抗干擾能力較差,有一定程度的退化。一般脆弱區主要分布在人類活動區與七里海濕地的過渡地帶。該區人類活動較多,濕地生態系統不穩定,雖然濕地本身具有一定恢復能力,但若不及時采取措施,很容易繼續退化為中度脆弱區。據統計,七里海濕地一般脆弱區面積約為21.68 km2,占濕地總面積的22.82%。

(4)中度脆弱區(四級)。中度脆弱區濕地生態系統較不穩定、結構出現缺陷、活力較低,受外界壓力較大,生態異常較多,抗干擾能力差,呈中度退化。中度脆弱區主要分布在人類活動頻繁地帶,主要土地利用類型為耕地、水田及受人類活動影響較大的水庫養殖池等,濕地組織結構不合理,活力和可恢復性差。據統計,七里海濕地中度脆弱區面積約為28.85 km2,占濕地總面積的30.37%。

(5)重度脆弱區(五級)。重度脆弱區濕地生態系統極不穩定、結構極不合理、活力極低,斑塊破碎化嚴重,抗干擾能力極差。重度脆弱區集中分布在人類活動密集區,如俵口、樂善莊、齊家阜等。據統計,七里海濕地重度脆弱區面積約為20.17 km2,占濕地總面積的21.23%。

5 結語

(1)七里海濕地壓力分布情況達一級的約占10.51%,二級的約占28.02%,三級的占約40.02%,四級的約占13.23%,五級的約占8.22%。

(2)通過對狀態指標中活力、組織、彈性、服務功能等4個分級指標的分析可以得出:七里海濕地狀態指標較好的區域主要集中在東、西七里海的中心地帶,主要為蘆葦沼澤濕地,受人類活動干擾較少,濕地內部結構較為合理;而在人類活動較為密集的大王臺、樂善莊、齊家阜、俵口一帶,受人類活動影響較大,導致景觀破碎嚴重,濕地生態系統健康狀況較差。

(3)生態脆弱性指數計算結果表明:七里海濕地生態系統處于中度脆弱性的面積最大,其次是一般脆弱區,再次是重度脆弱區,最后是輕度脆弱區和潛在脆弱區。從定量評價的角度看,七里海濕地生態系統的健康狀況不容樂觀。

[1]周嘉慧,黃曉霞.生態脆弱性評價方法評述[J].云南地理環境研究,2008,20(1):55 -59.

[2]麥少芝,徐頌軍,潘穎君.PSR模型在濕地生態系統健康評價中的應用[J].熱帶地理,2005,25(4):317-321.

[3]楊一鵬,蔣衛國,何福紅.基于PSR模型的松嫩平原西部濕地的生態環境評價[J].生態環境,2004,13(4):597 -600.

[4]周亮進.閩江河口濕地生態脆弱性評價[J].亞熱帶資源與環境學報,2008,3(3):25 -31.

[5]劉振乾,劉紅玉,呂憲國.三江平原濕地生態脆弱性研究[J].應用生態學報,2001,12(2):241 -244.

[6]秦磊.天津七里海古瀉湖濕地環境演變研究[J].濕地科學,2012,10(2):181 -187.

[7]付博.“3S”技術支持下的扎龍濕地生態脆弱性評價研究[D].長春:東北師范大學,2006:19 -20.