急性冠脈綜合征患者血清C-反應蛋白、腦利尿鈉肽、D-二聚體水平變化與臨床意義

管 錚

湖南省永州市中心醫院心血管科,湖南永州 425000

急性冠脈綜合征(ACS)是以冠狀動脈粥樣不穩定斑塊破裂、脫落及繼發血栓形成導致急性心肌缺血所引起的一組臨床綜合征。臨床上表現為不穩定型心絞痛(UAP)、非ST 段抬高心肌梗死 (NSTEMI)和ST 段抬高心肌梗死(STEMI)。隨著人們生活水平提高,此病發病率日益升高,也成為心臟病患者死亡的主要原因。其發病急、進展迅速,死亡率高。對疾病的早期發現,病變程度的判斷對疾病早期干預至關重要。隨著研究的深入,發現ACS 病程中存在全身性炎癥反應,炎性標志物在疾病的早期診斷、病程的監測、預后的判斷上有一定的意義[1],現已經在臨床上逐漸開展。本研究旨在探討ACS 患者血清C-反應蛋白(CRP)、腦利尿鈉肽(BNP)、D-二聚體(D-D)的水平變化在ACS 的臨床意義,現報道如下:

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2010年1~12月永州市中心醫院心內科住院并經冠脈造影的120例ACS 患者,分為UAP 組62例,急性心肌梗死(AMI)組58例,另選取經冠狀動脈造影的穩定型心絞痛(SAP)組50例及健康對照組42例。其中急性心肌梗死組中男30例,女28例,年齡(66.9±9.6)歲,不穩定型心絞痛組中男32例,女30例,年齡(65.5±9.8)歲;穩定型心絞痛組中男26例,女24例,年齡(66.6±9.5)歲。對照組中男 22例,女20例,年齡(64.7±9.4)歲,各組間在性別、年齡方面差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有病例診斷符合美國心臟病學會/美國心臟病協會(ACC/AHA)1998 診斷標準[2]。排除標準:①伴其他心臟病者;②呼吸功能不全,肝腎功能不全及心功能Ⅲ或Ⅳ級;③合并感染、腫瘤或免疫系統疾病;④伴腦血管病;⑤各種凝血功能異常血液病;⑥周圍血管病變;⑦近期有嚴重外傷史和手術史;⑧近2周內使用抗凝藥物者。

1.2 研究方法

1.2.1 標本采集 所有研究者入院即取肘正中靜脈血,經抗凝,離心,分離血漿。CRP 測定采用免疫速率散射比濁法,BNP 檢測采用免疫比濁法,D-D 水平檢測采用酶聯免疫分析法(ELISA)。

1.2.2 冠脈造影方法及評價 按照Judkins 法[3]檢查,3條主要冠狀動脈及大分支任何1條直徑狹窄≥50%則可診斷為冠心病。左前降支(LAD)、回旋支(LCX)或右冠(RCA)中有1 支狹窄者歸為單支病變組,以上2 支和3 支狹窄分別歸為雙支和3 支病變組。左主干(LCM)病變者為雙支病變;LCM 合并RCA 病變則歸為3 支病變,累及3 支病變以上歸為多支病變。

1.2.3 心功能檢測 所有患者入院后3 d 內均行超聲心動圖檢查,采用美國GE 公司LOGIQ7型彩色多普勒超聲診斷儀。探頭頻率為3 MHz,測量左室舒張末期內徑、左室收縮末期內徑,計算左室射血分數(LVEF)。根據LVEF 將各組患者分為心功能較好(LVEF≥ 50%)的Ⅰ組和心功能欠佳(LVEF<50%)的Ⅱ組。

1.3 統計學方法

采用SPSS 13.0 統計軟件處理數據,計量資料數據以均數±標準差(±s)表示,組間均值比較采用q檢驗。組間對比采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 AMI、UAP、SAP 及對照組四組患者 CRP、BNP、D-D水平比較

各組間均值經q檢驗分析,四組CRP、BNP、D-D 統計學差異均有高度統計學意義 (P<0.01),AMI 組 CRP、BNP、D-D 水平均明顯高于 UAP 組,UAP 組 CRP、BNP、DD 水平明顯高于SAP 組,三組CRP、BNP、D-D 水平均明顯高于對照組。見表1。

表1 AMI、UAP、SAP 及對照組 CRP、BNP、D-D 水平比較(±s)

表1 AMI、UAP、SAP 及對照組 CRP、BNP、D-D 水平比較(±s)

注:與對照組比較,*P<0.01;與SAP 組比較,#P<0.01;與UAP 組比較,@P < 0.01;AMI:急性心肌梗死;UAP:不穩定型心絞痛;SAP:穩定型心絞痛;CRP:C-反應蛋白;BNP:腦利尿鈉肽;D-D:D-二聚體

組別例數 CRP(mg/L) BNP(ng/L) D-D(ng/mL)AMI 組UAP 組SAP 組對照組58 62 50 42 19.3±7.2*#@11.2±5.8*#8.6±4.3*3.5±1.5 299.8±40.2*#@162.6±32.3*#62.3±19.6*25.2±12.2 780.6±66.2*#@580.9±56.3*#160.3±29.2*56.2±16.9

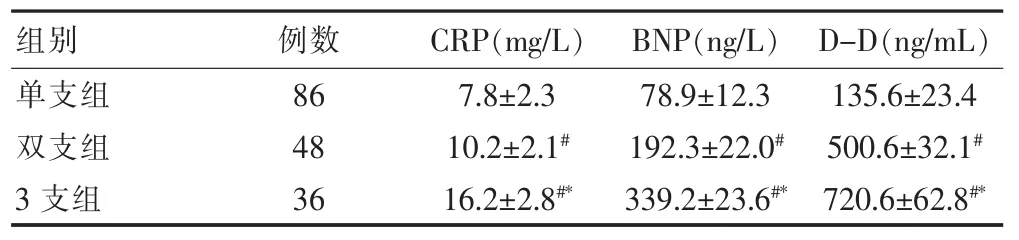

2.2 不同病變支數分組CRP、BNP、D-D 水平比較

經過冠脈造影方法發現,AMI、UAP、SAP 三組170例患者中單支冠脈病變86例,雙支48例,3 支36例。三組間CRP、BNP、D-D 水平經q檢驗分析,差異均有統計學意義(P < 0.01)。3 支病變組 CRP、BNP、D-D 水平明顯高于雙支組,雙支組明顯高于單支組(P<0.01)。見表2。

表2 不同病變支數組CRP、BNP、D-D水平比較(±s)

表2 不同病變支數組CRP、BNP、D-D水平比較(±s)

注:與單支組比較,#P < 0.01;與雙支組比較,*P < 0.01;CRP:C-反應蛋白;BNP:腦利尿鈉肽;D-D:D-二聚體

組別例數 CRP(mg/L) BNP(ng/L) D-D(ng/mL)單支組雙支組3 支組86 48 36 7.8±2.3 10.2±2.1#16.2±2.8#*78.9±12.3 192.3±22.0#339.2±23.6#*135.6±23.4 500.6±32.1#720.6±62.8#*

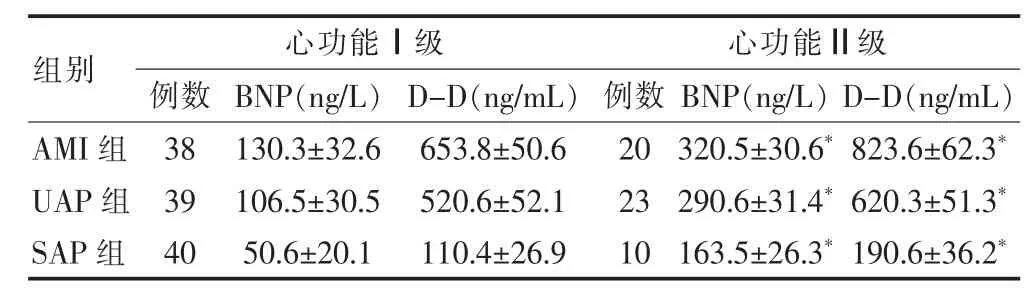

2.3 結合超聲心動圖指標進行心功能分組,對比分析兩組BNP、D-D 水平

依心功能亞組比較BNP、D-D 水平,經q檢驗分析比較,BNP、D-D 水平差異有高度統計學意義 (P<0.01),AMI、UAP 和 SAP 患者心功能Ⅱ組的 BNP 水平顯著高于Ⅰ組(P < 0.01)。見表3。

表3 不同心功能分組各組對象BNP、D-D水平比較(±s)

表3 不同心功能分組各組對象BNP、D-D水平比較(±s)

注:與心功能Ⅰ級比較,*P < 0.01;AMI:急性心肌梗死;UAP:不穩定型心絞痛;SAP:穩定型心絞痛;BNP:腦利尿鈉肽;D-D:D-二聚體

組別 心功能Ⅰ級例數 BNP(ng/L) D-D(ng/mL)心功能Ⅱ級例數 BNP(ng/L) D-D(ng/mL)AMI 組UAP 組SAP 組38 39 40 130.3±32.6 106.5±30.5 50.6±20.1 653.8±50.6 520.6±52.1 110.4±26.9 20 23 10 320.5±30.6*290.6±31.4*163.5±26.3*823.6±62.3*620.3±51.3*190.6±36.2*

3 討論

不穩定斑塊破裂,血小板活化,局部血栓形成,導致心肌缺血或壞死是ACS 的病理基礎。心肌缺血及壞死時會釋放炎癥因子[4],這些炎癥因子又能夠侵襲不穩定斑塊,導致斑塊破裂、局部血栓形成阻塞冠脈,冠脈血流中斷引起心肌缺血綜合征[5]。

CRP 是一種急性時相反應蛋白,在組織損傷時增高,與損傷程度正相關[6],其敏感度高。在ACS 患者中心肌缺血或壞死都導致CRP 水平升高,且敏感度高[7]。因此CRP 可用于預測未來的心血管危險及發現早期的ACS。在本研究中,AMI、UAP、SAP 三組不同類型冠心病患者中隨著冠脈損傷的嚴重程度加重CRP 水平逐漸升高,在不同病變支數分組中,隨著冠脈損傷范圍的擴大BNP 水平逐漸升高,差異均有高度統計學意義(P<0.01)。在SAP 組中即觀察到CRP 較對照組升高。因此不僅可進行危險分層的判斷而且對CRP 早期診斷有輔助作用。但CRP 對組織損傷的反應缺乏特異性,需要排除其他致升高原因。

D-D 是一種分子量最小纖維蛋白降解產物。是反映機體血液高凝與纖溶亢進的指標。急性心肌梗死中凝血和抗凝出現失衡,血栓形成,纖溶系統激活,粥樣斑塊中的纖維蛋白降解,經活化因子交聯,纖溶酶水解,生成D-D,因此D-D 水平可顯著升高[8]。UAP 中不穩定斑塊破裂,血小板活化,局部血栓形成,也存在凝血與纖溶平衡紊亂,D-D 也不同程度升高[9]。本研究中,AMI、UAP、SAP 三組不同類型冠心病患者中D-D 水平逐漸升高,在不同病變支數分組中,隨著冠脈損傷的范圍的擴大D-D 逐漸升高,差異均有高度統計學意義(P<0.01)。其水平變化有利于ACS 的診斷、危險分層及療效評價,尤其對于多支病變的動脈粥樣硬化患者有較好的診斷價值[10]。

BNP 是在心室容量過度擴張和壓力負荷過大時由心室肌細胞分泌的一種神經激素,具有利尿、利鈉、擴張血管等作用。其在心力衰竭的判斷和預后評價中已經得到證實和臨床運用[11]。近年來Asada 等[12]發現,低氧誘發的心肌缺血也導致血漿BNP 水平也明顯升高,而且BNP 水平與心肌缺血成比例,因此BNP 水平不僅能提示缺血損傷,而且能反映缺血損傷的范圍和嚴重程度[13]。在本研究中,心功能欠佳組BNP 水平明顯高于心功能正常組。AMI、UAP、SAP三組冠心病患者中隨著冠脈損傷的嚴重程度加重BNP 水平逐漸升高,差異均有高度統計學意義(P<0.01)。在不同病變支數分組中,隨著冠脈損傷的范圍擴大BNP 水平逐漸升高,差異均有高度統計學意義(P<0.01)。不僅說明BNP 在心力衰竭的判斷和預后評價中價值,而且可作為反映冠心病病變程度和范圍的重要指標,其水平高低與病變的嚴重程度及預后相關。

綜上所述,血清CRP、BNP、D-D 水平與ACS 發生、發展密切相關,聯合檢測血漿CRP、BNP、D-D 水平,不僅能早期發現ACS,而且能夠反映冠脈損傷嚴重程度及預后判斷。

[1]劉宗莢.急性心肌梗死患者血清 CTnI、D-D、CRP、UA、CK.MB 聯合檢測的臨床價值研究[M].泰山醫學院學報,2007,28(12):963-964.

[2]葉任蹇,陸再莢.內科學[J].6 版.北京:人民衛生出版社,2004:161-162.

[3]孫奡燕,張景軒,葛華.急性冠脈綜合征患者血清hs-CRP、MMP-9與冠脈病變的關系[J].中國誤診學雜志,2011, 11(7):1545.

[4]程麗娟.急性心肌梗死的早期診斷生化指標[J].心血管病學進展,2006,27(1):67-69.

[5]胡學俊,柯永勝.急性冠脈綜合征診治進展[J].國際老年醫學雜志,2010,31(1):37-41.

[6]甘富東.急性冠脈綜合征患者C 反應蛋白檢測的臨床價值[J].臨床和實驗醫學雜志,2010,9(15):1157-1159.

[7]陳大宇,劉艷萍.D-二聚體、血管緊張素轉換酶及超敏C 反應蛋白在老年急性心肌梗死早期診斷中的應用[J].實用醫學雜志,2010,26(12):2153-2155.

[8]王麗鳳,鄭延松,劉文艷.D-二聚體與急性冠脈綜合征[J].臨床內科雜志,2006,23(5):359-360.

[9]鄧曉蘊,李莉,譚曉艷.D-二聚體對急性心肌梗死的診治意義[J].中國綜合臨床,2000,16(5):391-392.

[10]張海燕,白巖松,李春盛.D-二聚體在急診急性心血管疾病患者中的應用價值[J].中國醫學科學院學報,2011,33(1):92-94.

[11]楊燕輝.急性心肌梗死患者腦鈉肽水平的變化與意義[J].臨床和實驗醫學雜志,2010,9(14):1095.

[12]Asada J,Tsuji H,Iwasaka T,et al.Usefulness of plasma brain natriuretic peptide levels in predicting dobutamine induced my-ocardial ischemia[J].Am J Cardiol,2004,93:702-704.

[13]王金行,劉柏新,周立平,等.234例急性冠脈綜合征的BNP 及D-二聚體結果分析[J].中國醫科大學學報,2011,40(7):642-644.