發電企業本質安全管理體系研究

付 昱

(神華集團有限責任公司,北京 100011)

發電企業本質安全管理體系研究

付 昱

(神華集團有限責任公司,北京 100011)

為了推進發電企業本質安全管理,全面、系統地提升本質安全管理水平,同時也為發電行業實施本質安全管理提供一套可借鑒的先進管理模式,神華集團與中國電機工程學會合作開展了發電企業本質安全管理體系研究,并編寫了《發電企業本質安全管理體系研究》專輯。經過多年的實踐應用,證明其對提升發電企業安全生產管理水平有很好的效果。重點介紹了神華集團電力板塊如何實現基于風險預控的本質安全管理方法。

發電企業;危險源辨識;風險評估;本質安全管理

1 電力生產安全管理中出現的新問題

2002年電力體制改革至今10年時間,電力生產規模快速擴展,全國裝機容量由2001年的3.56億kW到2012年末已突破11億kW。發電行業快速發展產生了以下突出問題。

(1) 以往的安全管理方法無法滿足企業管理需求。目前,發電企業2臺機組定員普遍在300人左右,較電力改革前數千人的編制大幅降低。生產管理模式也發生根本改變,安全效益成為企業內在需求。以往的安全評價、技術監督、可靠性管理、季節性檢查等方法只能對設備及安全管理現狀進行檢測與診斷,不能全面系統地查找企業存在的危險源并科學評估、量化風險值,無法實現超前管控。

(2) 狀態檢修等新興管理方法決策依據不足。各發電企業出于經濟可靠運營考慮,在現行定期檢修基礎上,逐步擴大設備狀態檢修比重。但設備狀態檢修管理體制尚處于探索階段,缺少行業層面的管理標準。各企業僅通過儀器監測、診斷分析等手段,判斷設備狀態、編制檢修計劃,缺少科學量化的指標依據。

(3) 發電企業大量應用新材料、新技術、新工藝、新設備,而電力行業配套的標準制度出臺相對滯后,現有國家及行業標準無法完全滿足企業安全生產管理需求。

(4) 外來作業人員與企業安全管理融合問題。發電企業應用社會化、專業化外包隊伍及勞務派遣人員從事非常規或外圍作業已趨于常態化。外來作業人員受自身素質或工期制約,無法全面掌握企業安全管理制度及企業危害因素。企業安全管理又常常將這些人員邊緣化,外來作業人員已逐漸成為造成發電企業事故的主要因素。

為了解決上述問題,神華集團公司與中國電機工程學會合作,進行了發電企業本質安全管理體系研究,取得了很好的效果。下面著重闡述發電企業如何實現基于風險預控的本質安全管理。

1 本質安全管理的定義

本質安全概念源于20世紀50年代的航天界,主要是指電氣系統具備防止導致可燃物質燃燒所需能量釋放的安全性。在本質安全概念明確提出之前,美國航空委員會在1939年提出了飛機事故率,即“可靠性”概念。這些安全理念對提升系統安全可靠性作用明顯,但都是針對設備系統的,沒有考慮人員、環境、管理等安全因素,屬狹義本質安全。狹義本質安全管理可定義為在設施設計、制造階段增加防止設備運行后可能發生的危險的防護裝置,使設備在運行時即使出現誤操作也不會產生危害后果的方法。但是,事故發生的原因不單是設備故障因素,人員行為違章、管理漏洞、環境隱患等因素都可導致事故的發生。要杜絕事故,就要運用組織監督、管理制度、技術規范及風險預控等手段交互作用,從而達到設備可靠、系統安全、管理全面的目標,實現本質安全,即廣義本質安全。

2 發電企業危險因素分類

危險源指的是危險之根源。一個系統中具有潛在能量和物質釋放的、危險的、可造成人員傷害的、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、空間、崗位、設備、物質等。

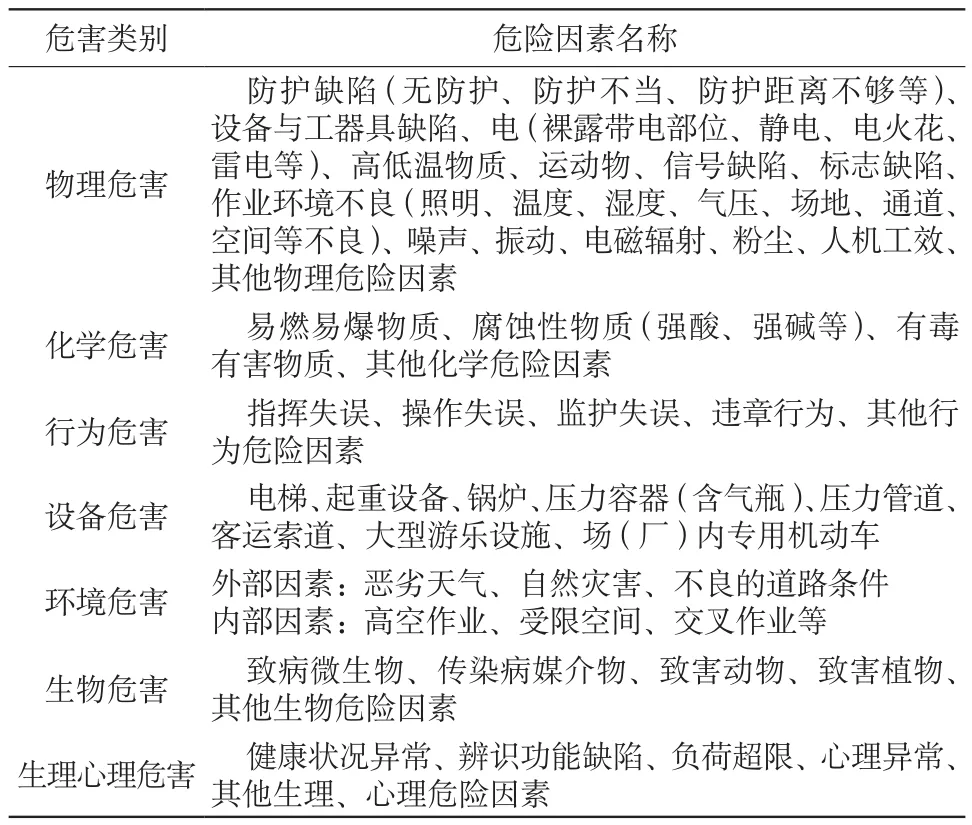

發電企業常見的危險因素大致可分為物理、化學、行為、設備、環境、生物、生理心理等7類,具體如表1所示。

表1 發電企業危險因素分類

3 發電企業常見危害后果

發電企業常見危害后果一般可分為安全生產危害和職業健康危害兩大類。

安全生產危害一般分為人身安全危害和設備安全危害。

(1) 人身安全危害包括:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、起重傷害、爆炸、車輛傷害、中毒和窒息、灼燙、火災、倒(坍)塌、淹溺、交通意外、磕碰、扭傷等。

(2) 設備安全危害包括:氫系統爆炸、燃油罐著火爆炸、制粉系統爆炸、煤塵爆炸;鍋爐爐膛爆炸、壓力容器爆破、鍋爐承壓部件爆漏、鍋爐尾部再次燃燒、鍋爐汽包滿水或缺水;汽輪機超速、汽輪機軸系斷裂、汽輪機大軸彎曲、汽輪機軸瓦燒損、汽輪機葉片斷裂;全廠停電、電氣誤操作;發電機損壞、高壓電機損壞、繼電保護拒動或誤動、變壓器損壞、互感器損壞、開關設備誤動、停運、損壞;接地網性能下降、受損;污閃;升壓站全停;電纜火災;分散控制系統失靈;熱工保護拒動;設備大面積腐蝕;料斗脫落;環境污染;灰壩垮壩;供熱中斷;其他設備停運、損壞等。

職業健康危害包括:職業病、心理損傷、精神障礙等。

4 風險評估組織機構及職責

發電企業風險評估應從3個層面開展工作,即管理層、評估層、應用層。

(1) 管理層是公司層面,負責制定風險預控管理制度,組織成立風險評估組并明確職責,確定風險評估程序。管理層的職責是建章立制、成立組織、明確職責、確定流程、閉環檢查,確保有效執行。

(2) 評估層是各風險評估組按照確定的分工、評估程序開展危險源辨識、風險評估工作。風險評估組應涵蓋運行、檢修2個領域,涉及汽機、鍋爐、電氣、熱工、化學、燃料、除灰、脫硫、脫硝、土建等專業。評估層的職責是全面準確進行危險源辨識及風險評估,制定管理標準及控制措施,建立風險數據庫,并為風險評估結果的全面、實用、準確性負責。

(3) 應用層是公司全員,他們圍繞評估結果開展各項安全生產工作。應用層的職責是確保各項工作與風險評估結果有效關聯、準確應用。

5 發電企業風險預控管理方法

風險預控管理流程是危險源辨識、風險評估、制定管理標準及措施、審核批準、落地執行、閉環完善的PDCA過程。發電企業生產體系主要由安全技術監督服務部門與生產一線部門組成。生產一線人員按作業活動分為運行工種及檢修工種兩大類,運行人員負責機組常規操作及設備巡回檢查,檢修人員負責系統設備的日常維護、事故搶修及定期檢修;按專業可分為汽機、鍋爐、電氣、熱工、化學、燃料、除灰、脫硫、脫硝、土建等。發電企業生產工藝涉及高溫高壓、有毒有害介質,設備多、系統復雜,具有發電設備與電網用電負荷同步隨時變化、調節精度高,外部環境突發危害少、生產環境相對穩定的特點。如何確保將發電企業存在的危險源全面無遺漏地辨識出來,是企業進行風險管控的基礎。鑒于以上行業的特點,將發電企業危險源辨識分為工藝類、作業環境類、人員行為類。

5.1 工藝類風險預控管理

(1) 辨識評估對象。生產設備與系統。

(2) 評估組成員及分工。一是運行人員針對各個設備故障對其所在系統的影響,對機組運行的危害進行分析;二是檢修人員針對設備內部構件故障對設備的運行影響,對系統運行的危害進行分析。安全監察與技術管理部門要參與各專業的風險辨識評估。

(3) 危險源辨識方法。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。目前,較為常用的危險源辨識方法有,事故樹分析法(PHA)、事件樹分析法(FTA)、危險與可操作性分析法(HAZOP)、故障模式與影響分析法(FMEA)、工作任務分析法、安全檢查表法、儀表測試法、規程規定法等等,但各個企業的生產特點及生產環境差異性較大,不可一概而論。

發電設備類危險源辨識,應以故障模式與影響分析法為主,綜合使用規程規定法、儀器測量法、安全檢查表法等。評估小組依據GB/T13861—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》以及2013版《電力可靠性管理代碼》中“技術原因代碼”,分析各部件或生產流程中可能存在的故障模式、原因、現象、影響等。初步定性評估分析、篩選時,可忽略可承受風險,以減少評估工作量,提高風險評估工作效率及效果。

(4) 風險管理程序。設備類危險源辨識,應以故障模式與影響分析法為主,綜合使用規程規定法、儀器測量法、安全檢查表法等;風險評估宜使用定性評估與半定量SEP法綜合評估。通過風險評估,確定風險等級。

設備類風險可分為重大、較大、一般3類。重大風險指危及機組安全穩定運行,可能對電網造成較大沖擊、可能造成機組強迫停運、可能造成人身事故、可能造成重大經濟損失的設備風險。較大風險指可能影響機組出力、可能造成主要輔機/主要輔助系統強迫停運、可能造成較嚴重后果的設備風險。一般風險指影響設備正常運行、對設備本身有一定影響的設備風險。

5.2 作業環境類風險預控管理

(1) 辨識評估對象。對于生產區域,重點辨識設備發生較大及以上風險的區域、重點防火區域、有毒有害物資倉儲使用區域、易發環境污染區域、行業內曾發生事故的區域等。

(2) 評估組成員及分工。按企業區域責任分工,由區域責任主體單位設備專責、防火管理人員、安全監察人員、保潔管理人員等組成風險評估組。

(3) 危險源辨識方法。安全檢查表法、事故經驗法、規程規定法、儀表測量法等。

(4) 風險管理程序。

① 建立區域清單。填寫該區域內每個危害因素所對應的介質、危害后果、防護用品等信息。

② 危險源辨識。應用安全檢查表法、事故經驗法、規程規定法、儀表測量法等辨識各區域存在的危險因素。辨識過程可參照GB/T13861-2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》。

③ 風險評估。根據半定量SEP評估法確定風險等級。

④ 制定管理標準及措施。根據風險評估結果制定管理標準及控制措施,編制設備檢查維修方案和運行事故預案。

⑤ 經審核通過后錄入公司風險數據庫。通過區域環境風險評估,判斷發生生產事件和職業危害的可能性及其嚴重程度,制定防范措施并進行管理決策,為年度風險概述和安措的制定提供依據。

5.3 人員行為類風險預控管理

在設備類及區域環境類危險源辨識、風險評估的基礎上,開展人員行為類危險源辨識。

(1) 辨識評估對象。全部生產作業任務,包括檢修作業(含外委作業)、運行操作、生產輔助工作(如保潔項目)。

(2) 評估組成員及分工。各作業主體責任單位,包括運行部門、檢修維護部門、長期外包檢修隊伍、生產輔助工作部門等。

(3) 危險源辨識方法。工作任務法等。各作業主體單位要結合設備類、區域環境類風險評估結果,對工作步驟中存在的風險加以辨識,編制安全工作程序并經審批后在現場予以實施、規范作業任務,從而有效地減少或避免事故的發生。

(4) 風險管理程序。

① 編寫工作任務清單。填寫工作任務所對應的系統,所屬區域、地點,介質等信息。參加危險源辨識的人員包括,安全技術管理、運行、檢修、外委作業及保潔等所有從事與生產系統相關工作的人員。各類人員按照所涉及到的專業領域,以工作任務為單元,通過對工作任務執行步驟的細化分解,結合上述對設備故障模式與影響的分析結果,進一步識別出每步工序中可能存在的危險,確定導致危害的危險源及存在的風險。

② 危險源辨識。應用工作任務法對每項工作各步序進行危險源辨識,辨識過程要結合前面的設備類與區域環境類風險評估結果。

③ 風險評估。應用定性評估與半定量SEP法相結合的辦法,綜合分析風險值,評估出危險步序,并對作業項目進行分級。

④ 對高危(危險)工作,要制定作業安全工作程序及事故預案。

⑤ 經審核通過后錄入公司風險數據庫,作為運行操作人員、檢修作業人員填寫風險預控票及高危作業項目安全交底書的依據。

6 風險預控分級管控原則

要確保風險評估結果為全員認知并嚴格執行,必須做到:一是危險源辨識全面準確;二是風險預控措施實效可靠;三是對風險評估結果的培訓有效;四是各級監督保障體系工作對接無縫。

公司風險預控管理要實行3級監督機制:重大風險項目管理標準、控制措施由公司安全生產主管領導審核批準,并為其準確性負責,同時負責落實執行;較大風險項目由責任部門主管領導負責落實執行;一般風險項目由班組負責人負責落實,并要分解到崗,落實責任,確保執行到位。在編制各風險項目管理標準、控制措施時,要同時明確崗位責任及管理職責,風險預控管理要通過信息化方式實現,風險數據庫要實現資源共享,安全技術監督體系要定期對較大及以上風險項目管理情況進行檢查與警示。

7 發電企業本質安全管理體系解決的問題

基于風險預控的發電企業本質安全管理體系除了能提升設備系統隱患治理效果、規范生產人員作業行為、消除作業環境缺陷外,還可以解決以下4方面的問題。

(1) 傳統安全管理方法無法明確發電企業安全管理對象、管理重點與難點的問題。通過危險源辨識明確安全管理對象,通過風險評估確定管理重點與難點,制定管理標準以明確如何做,制定管理措施以明確如何管。有利于發電企業實現分層管理、分級負責,落實責任,從而提高發電企業安全管理的效果。

(2) 電力體制改革后發電企業技術支持不足和行業管理標準缺失的問題。通過開展設備故障模式風險評估,認清設備存在的薄弱環節,實行重點監視攻關,同時也可為設備點檢定修及狀態檢修提供依據。

(3) 外來作業人員與發電企業安全管理融合的問題。通過危險源辨識和風險評估,可使外來作業人員掌握工作中存在的風險環節和工作環境可能存在的危險因素,以及管理標準和控制措施。

(4) 傳統安全培訓無針對性的問題,為生產人員提供崗位危險點及控制措施。通過建立發電企業風險數據庫,使各生產崗位人員都可查到各自崗位所存在的危險源及控制措施。

發電企業推行基于風險預控的本質安全管理,不是脫離傳統的安全管理方法,而是通過合理整合利用這些傳統的安全管理方法,全員、全方位、全系統地進行危險源辨識、科學地評估風險值,系統地梳理出安全管理重點與難點,讓企業實行風險分級管控、超前預控。發電企業本質安全管理體系是一個PDCA閉環持續完善的開放體系,是實施安全管理的平臺與抓手。發電企業通過體系化運作、標準化管理、持續改善提升,最終實現“一切危險皆可辨識、一切風險皆可控制、一切事故均可避免”的本質安管理追求。

參與文獻

1 郝 貴.煤礦安全風險預控管理體系[M].北京:煤炭工業出版社,2012.

2 神華集團與中國電機工程學會.發電企業本質安全管理體系研究[M].北京:電力出版社,2011.

3 GB13861—2009生產過程危險和有害因素分類與代碼[S].

2013-08-29)